精华热点

精华热点

文斌堂伯

文/李兆庆

文斌是我们本家尚未出五服的堂伯,比父亲大,顾称为堂伯,文彬堂伯一家在村里也属于忠厚老实的庄户人家,这是继祖父在九六年逝世后,文斌荣升为我们家族中最年长的一位老者。我们李氏家族也算是耕读之家,其中不乏鲤鱼跳农门的子弟,剩余在面朝黄土背朝天的本家子弟就显得稀稀落落地少了,所剩不多的近门子就拧成结地友好来往,我对文斌堂伯还是有种血脉上的亲近感。

这几年我远离乡土,一直在北京打拼,回家的日子一年到头也就是年头年尾的零星半点。屈指可数的回村过几天年,只有大年初一去村里的我长辈的老人家里去拜年。但我基本上每次回家,无论再忙,都要抽点时间去文斌堂伯家里小坐片刻,取出装在兜里的北京烟,恭恭敬敬地给堂伯递上,点燃。堂伯便放下手中的喇叭筒,笑容可掬地接过,细眯着眼近乎享受地品味。一会儿便慢声细语地说,这烟不错,就是没我的喇叭筒劲大。细看时,我记忆中的堂伯被岁月沧桑地越来越老相了,切切实实地可以归纳在老人的行列。苍老地像是在秋季的天空下成熟的快蒂落的一棵庄稼,腰身也弯曲了,说不定忽然从黄河边刮来一阵五月的麦黄风,就会把他刮爬下,再也没有起来的可能。我印象中的庄稼汉,怎么说老就老呢,根本没有给我留存多少堂伯慢慢兑变的余地。堂伯真的老了,老的要靠手中一根细竹杆来支撑。堂伯真的老了,吸几口北京烟就咳嗽起来像上些年岁的破风箱,被呛的泪流满面,用手拿起缝在上衣口袋外的手巾擦拭着浊泪。

我掩面沉思,心里酸楚极了,回溯时间的河流,努力去打捞昔日那个健步如飞的身影,他可能像一块在村庄的老屋上爬了近百年的瓦砾,早被丢失在岁月的某一个角落里,远离世俗的目光之外,但是我所有的努力都是徒劳。黄昏来临时,他便抛开绕膝的重孙,拄着竹杆走向田野,走近那些放下就棘手的农事,去嗅嗅散发着芬芳的土地。他甚至感觉自己离那些侍弄了一辈子的庄稼越来越远了,而靠近黄土源的日子越来越近了,说不定在就在今年或明年的某个冬日,便打发自己上路了,那是他生命最后的归属,也是乡亲们最后的归属。

文斌堂伯是在我国庆节回家的第二天逝世的,我回家的第一天收拾些琐事没来得及去看望他,这是烙印在我心里的一件憾事,无法挽回。吃晚饭时,我还轻描淡写地问及母亲有关文斌堂伯的事。母亲说,他身体还很健旺,能自己在当街来回走动,你忙完这几天去看看他就行。没想到,第二天凌晨三四点钟吧,文斌堂伯的孙子小彪一阵急促的擂门声,把父亲惊醒。睡梦中的父亲披衣起床,才获悉,文斌堂伯就在二零零八年十月二日去世了。走时悄无声息,谁也没打搅,一个人就乘鹤西去。

我五点起床后,连早饭没吃就去了文斌的大儿子兆海家。悠长的胡同里零零星星地走动些乡亲,我主动与他们打话,遇到老爷门就递上一棵烟,遇到老娘门就放慢脚步问个好。穿过村当街的十字路口,就望见一些前来帮忙的乡亲们的身影。我们村共有300多口人,除去一些外出打工的劳力,赋闲在家的劳力也就所剩无几。无论谁家遇到红白喜事,大家不用叫,都自觉地前来帮忙,哎,生活在同一方天地下,谁家没有个大小的事啊。这是我们民风古朴的北李村多年来,不约而同地形成的一种风俗和礼教。兆海哥家门口悬挂着在清晨凉爽的风中抖动的幡纸,很洁白,很碍眼。走进院落时,发现灵棚已搭好,灵棚下铺垫着一层厚厚的麦秸。堂屋里孝子贤孙哭声铺天盖地,女声纤细婉转,男声粗旷高吭。大腔小调的哭声像一把无形的手,把我的心揪的生疼生疼。眼睛顿时蒙上一层潮湿的雾水。文斌堂伯盖一床猩红被子熟睡在柳木床上,脸上覆着一张火纸。看上去很安详,很恬静。宛如刚卸下一车刚入仓的黄豆,太累了,稍微小憩片刻。

院落里随意地摆放着几张沙发,木椅,和放着茶杯烟卷的茶几。我的乡亲中,不乏有能力的组织者,无论是红白喜事,都会给你安排的井井有条井然有序。先大致统计一下前来帮忙的多少人,再把所有人细划到陪客、伙房、劈柴、烧水、报丧、接盒子、登记黑纱、挂黑纱、买菜、买白纸毛笔、买白布、预定孝衣、砍柳棍、定席棺、起重、挖坟、去乡里购买火化证等上去。这样各司其职,干起活来谁也不攀谁。

记得最后一次见到文斌堂伯是我今年五一回家,给黄河边上的麦子喷洒农药回来,骑着摩托车驮着喷雾器刚走到黄河大堤脚下,在文斌堂伯二儿子兆江的油坊门口,遇到在杨树林里一块石头上呆坐的文斌堂伯。我停下摩托车,站在路旁费老劲地喊上半天,他才缓缓地扭过头来,发现我真实地存在,眼睛略过一抹黯然的亮光后,随即消逝了。五月把不太热情的阳光透过患病虫害的杨树叶斑驳地撒在堂伯的身上。依稀听母亲说过,堂伯患了脑梗塞,同我祖父一样的病症,眼睛浮肿,目光呆滞而空洞,表情漠然而木讷,口水细流不绝,就像刚入门的手艺人弃置在一旁的雕塑,做工粗糙,憔悴的脸上翻腾着细浪般的皱纹。看见文斌堂伯,我仿佛看见了去世七年的祖父。那些被他一生都打磨的光滑溜圆的语言,大部分都随记忆丢失在时间的长河里,仅剩余一些干瘪的词语,常哽咽在所剩无几的齿缝间,像卡磁带的单放机,不知道要过多久,才流畅一些,与我艰难地做些零星半点的答非所问的交流。

堂伯

嗯,庆啊,来几天了……

昨才来,身体感觉好。

还在北京……现在不错吧……

在北京,老样子。

堂伯,饭量怎么样?

一天也吃不了一个馒头,……土淹到脖子的了……

他的话轻飘飘的,像在秋风中无助扬洒的落叶,让我恐惧和沮丧,眼前的堂伯像棵成熟的近乎枯萎的庄稼,没有肥料的奢望了,单等着农人的镰刀来收割。

在我三十年的成长里程中,在人口稀少的北李村经历过许多老人的葬礼。最早的要回溯到二十多年前,我尚未入学时太祖父的葬礼。那时年龄小,懵懂死亡波及到的我心灵深处的痛苦和悲哀。记得我在祖母的指导下,用一件大人穿的孝衣包裹着我幼小的身体,穿着露屁股的裤子,手持一根柳棍趴在灵棚里装模作样地哭。第二次是十多年前,本家三太祖父三太祖母的相继死亡,我当时十多岁,从陪灵、到送山、到拿天鹅再到最后的埋葬,我从始至终参加完整个葬礼。因趴在秋冬干硬的土地上磕头,膝盖都磕出血来。再到近来的祖父、太祖母、祖母的逝世,我都身体力行如影相随了。手持柳棍,弯下腰身,用生命最原始的姿势,来虔诚地打发曾经为我的成长付出心血的老人一路远行。

对文斌堂伯的葬礼仪式如期举行,我都熟烂于胸。第一天吊唁,第二天盛殓、送山,第三天拿天鹅、出山,下葬。我手持柳棍,一身缟素,面色虔诚地打发文斌堂伯上路了。国庆节回家,原本是想帮助父母做一些农事,竟然与堂伯的死亡不期而遇。不知道这是上天的安排,还是冥冥中我与堂伯在世间的最短暂的相遇?

作者简介:

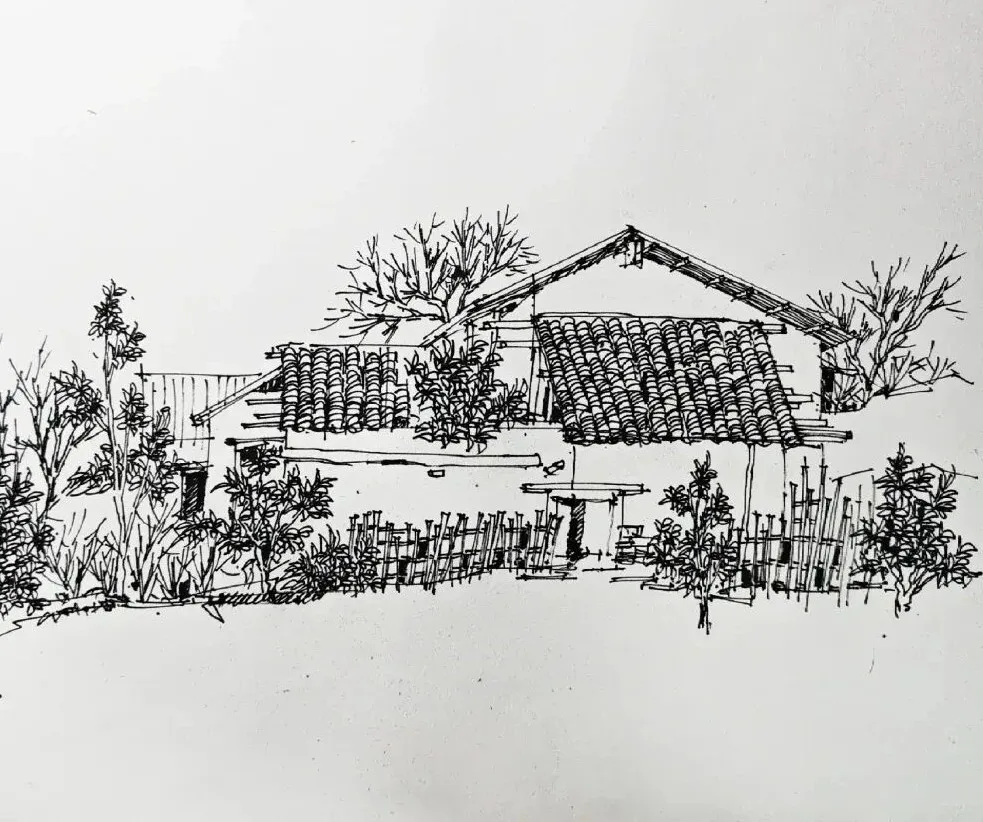

李兆庆,濮阳作协副主席(轮值),北京写家文学院副院长。著有《成吉思汗》《忽必烈》《拖雷家族》《忽必烈》《路遥传》《大元帝国》《溜河风》。水墨工作者,多次参加国内画展,二十一世纪文人画的代表艺术家之一。荣获东方伯乐文学奖、首届临江文苑散文奖、全国第四届郦道元文学奖等,在国内斩获各种奖项大概200余次。

第十届“芙蓉杯”全国文学大赛征稿

投稿邮箱

furongguowenhui@163.com

主题不限,投稿作品必须原创首发,拒绝一稿多投,所有原创作品都将受到原创保护,请勿投已发布在其他微信公众平台上的作品。我们尊重您的每一次来稿,承诺每稿必复。

欢迎大家关注大赛官方公众号《品诗》:readpoems520

所有的来稿,我们都会认真审阅,随到随审。

为期一年,入选作品会择优按顺序在大赛公众号上发表,并有机会入选大赛作品集。

没有选中的稿件,我们也会及时回复,不要气馁,欢迎再次投稿。

征稿要求:

题材和体裁不限,一切以作品说话,发掘新人,鼓励创新。请投稿之前仔细核对错字和标点符号,否则一概不予入选。

投稿格式:

邮件标题:第十届“芙蓉杯”全国文学大赛+姓名+作品名。邮件内附上作品、姓名、电话、通讯地址、邮箱、120字以内的个人简介。

诗歌5首以内,总行150以内,组诗120行以内(旧体诗词5首以内)

散文多篇(每篇3000字以内)

微小说多篇(每篇3000字以内)

可以任投一种体裁或多种

参赛限投一次作品,请您挑选您的最满意作品参赛。

奖项评定:

小说、散文、诗歌奖分设一、二、三等奖,优秀奖若干名,入围奖若干名,另设人气奖10名。依等次颁发相应获奖证书,镌刻名字的奖杯和奖牌,获得者将获得高档英德红茶套装。

赞助商:

英红九号!中国三大红茶之一,温性红茶,浓郁芳香的甘蔗甜醇香,口感浓爽甘醇,满口甘蔗甜醇香持久不散,茶客最爱!欢迎广大喜欢喝茶,需要购茶的朋友联系咨询:吴生18819085090(微信同号)(投稿问题请勿扰,按照征稿启事投稿即可。)

诚邀更多赞助单位赞助本大赛,有意者可以邮箱联系。

自费出版事宜:

如有书籍出版意愿(诗歌集,散文集,小说集等作品集)

出版方式为国内书号,国际书号,内部出版,任选其一。

请将您的书稿及联系方式投稿至芙蓉文化出版中心

邮箱:xingshiyuekan@163.com

微信:1075812579

萧逸帆工作室

文学翻译征稿启事:

如您有诗集,散文集,小说集等文学作品集或者文学作品(诗歌、散文、小说等)需要翻译,您可以投稿到

邮箱:xingshiyuekan@163.com

微信:1075812579

专业文学翻译,价格从优。