第一百零一章 重见天日心境殊 赤岩谷地再回首

一步踏出光门,熟悉的景象映入眼帘——暗红色的赤岩石林,铅灰色的混沌天空,空气中弥漫的淡淡硫磺味与稀薄灵气。与洞天福地内的仙境相比,此地显得格外荒凉与真实。

然而,沈知涯的心境却与初入此地时截然不同。

昔日,他是仓惶的闯入者,身负重伤,前途迷茫,对此地充满未知与警惕。而今,他身着洁净道袍,气息沉凝内敛,目光平静深邃,体内真气充盈流转,对《因果经》的领悟更让他对周遭环境的感知达到了一个全新的层次。

他站在“尘关”石门前,回首望去。石门依旧古朴厚重,其上“尘关”二字道韵盎然。他能清晰地感觉到,自己与这石门、与门后的洞天,已然建立起了一种微妙的、超越空间的联系。只要他愿意,似乎随时可以凭借《因果经》的秘法,再次引动石门,回归那片福地。

但这并非他此刻所求。

他转过身,目光扫过这片曾困住他的赤岩谷地。在他的因果视野中,那些错综复杂的石林不再是无序的迷宫,其运转规律隐约与某种地脉业力相连,虽然依旧复杂,却已无法再迷惑他的心神。

重见天日心境殊,赤岩谷地再回首。

昔日迷途今坦道,只因身已非吴侬。

他辨认了一下方向,那冥冥中的牵引感并未消失,反而因为自身修为和对因果感知的提升,变得更加清晰,依旧指向北方,但似乎更加具体,仿佛锁定了一个确切的目标。

他没有立刻动身,而是盘膝坐在石门外,再次内观自身业力网络。经过洞天中的洗炼与修行,网络中大部分灰暗纠缠的业力丝线已然理顺、淡化,尤其是与沈家相关的部分,虽然依旧存在,却不再那般沉重逼人。而代表善缘的金线,则愈发璀璨。

是时候,去主动面对和了结一些因果了。

---

第一百零二章 步履从容越石林 昔日险地若闲庭

休憩片刻,沈知涯长身而起,再次踏上了行程。这一次,他的目标明确——穿越赤岩谷地,继续北上。

他步入那片曾让他晕头转向的石林迷阵。步伐从容,不疾不徐。目光所及之处,石林的变幻轨迹,地脉业力的细微流向,在他眼中清晰可辨。他不再需要完全依赖内心的牵引感,仅凭对周遭因果气场的洞察,便能轻易寻找到最安全、最快捷的路径。

时而左转,时而右行,甚至直接穿过一些看似绝路的狭窄石缝。他的身影在嶙峋的赤岩间穿梭,如同游鱼入水,流畅自然。那些曾能迷惑心志的幻象之力,如今触及他澄澈通透的心神,如同微风拂过镜湖,不起丝毫涟漪。

不过半个时辰,他便已轻松穿越了这片当初耗费他大量心力、甚至险些被困死的石林迷阵,再次来到了那片生长着零星灵植的开阔谷地。

步履从容越石林,昔日险地若闲庭。

洞察因果明万象,世间迷障皆可平。

站在石林边缘,他回头望了一眼那片依旧沉默矗立的红色石海,心中无悲无喜。实力的提升,带来的是视角的转变。昔日险阻,今成坦途,这便是修行带来的最直观的体现。

他未作停留,继续向着谷地之外,那牵引感所指的北方行去。

---

第一百零三章 谷口再遇窃果狐 因果赠还结善缘

即将走出赤岩谷地,靠近来时那个隘口时,沈知涯心有所感,停下脚步,望向侧方一块巨大的蘑菇岩。

只见岩后,一道熟悉的赤红色身影悄悄探出头来,正是当初那只偷吃他灵果的异种赤狐。小家伙依旧灵性十足,一双狡黠的眼睛滴溜溜地打量着沈知涯,似乎对他气息的变化感到十分好奇,又对他腰间那个散发着淡淡灵气波动的储物袋颇为垂涎。

沈知涯微微一笑。如今在他眼中,这赤狐周身缠绕的业力清晰可见,与这片谷地、与某些特定灵植都有着密切的因果联系,其灵智已开,绝非普通野兽。

他想起《因果经》中提及,修行之人,当顺应因果,广结善缘。这赤狐与他有“窃果”之因,虽是无心,却也属一段缘法。

他心念一动,从储物袋中取出一枚饱满莹润、灵气盎然的赤霞朱果。这朱果乃洞天福地所产,品质远胜谷中野生灵植。

他并未扔过去,而是将朱果托在掌心,以《因果经》中一门细微的“意传”法门,将一丝友善、赠予的意念,伴随着朱果的影像,缓缓传递向那赤狐。

赤狐明显愣了一下,歪着头,似乎在消化这突如其来的信息。它看了看沈知涯,又看了看他手中的朱果,眼中闪过一丝拟人化的犹豫和渴望。

片刻后,它似乎明白了沈知涯的善意,“吱”地轻叫一声,不再躲藏,轻巧地跃下蘑菇岩,跑到沈知涯身前数尺处停下,然后人立而起,两只前爪合拢,对着沈知涯像模像样地作了几个揖,这才小心翼翼地凑上前,叼走了那枚朱果,随即化作一道红光,迅速消失在岩后。

谷口再遇窃果狐,因果赠还结善缘。

灵兽通玄知礼数,一果换来善意传。

沈知涯看着赤狐消失的方向,嘴角微扬。一段小小的因果,以此种方式了结,颇为有趣。他不再停留,转身踏出了赤岩谷地的隘口,重新面对那片广袤死寂的黑色戈壁。

---

第一百零四章 戈壁再临视等闲 黄沙难掩道心坚

再次踏上这片黑色的戈壁,灼热、干燥、死寂的气息扑面而来。铅灰色的天空下,无尽的砂石蔓延至视野尽头,与赤岩谷内的生机(尽管微弱)形成了鲜明对比。

然而,沈知涯的心境已然不同。他体内真气充盈,足以长时间抵御此地的恶劣环境。更重要的是,修行《因果经》后,他的意志如同经过千锤百炼的精钢,外界的荒凉与死寂,已难以动摇他内心的坚定与宁静。

他辨认了一下方向,那牵引感指向戈壁的深处,比之前更加明确。他没有丝毫犹豫,迈开步伐,踏上了滚烫的砂石。

脚步沉稳,每一步都留下清晰的印记,但风沙很快便会将其抹去。他不再像初入时那般需要小心翼翼躲避可能存在的危险(如那怪藤),如今他的感知范围更广,能提前察觉到地底的细微动静,轻易避开。

他甚至有闲暇去观察这片绝地中蕴含的、极其稀薄却真实存在的“寂灭”道韵,与《因果经》中提及的“万物归尘”、“因果终空”等理念相互印证。

戈壁再临视等闲,黄沙难掩道心坚。

寂灭亦藏天地理,行走坐卧皆参玄。

他就这样,如同一个苦行僧,在无垠的黑色戈壁上独行。身影在广阔天地间显得渺小,但其散发出的沉静而坚定的气息,却仿佛能与这片死寂的土地分庭抗礼。

---

第一百零五章 遥望北山势更雄 心知目标已不远

在戈壁上行进了数日,凭借着深厚的修为和对方向的精准把握,沈知涯并未走任何弯路。这一日,他驻足远眺,只见北方地平线上,那片一直作为指引的黑色山脉,轮廓变得愈发清晰、雄伟。

山势连绵,如巨龙盘踞,主峰高耸入云(尽管天空依旧铅灰),散发出一种磅礴而古老的威压。与他之前穿越的丘陵地带完全不同,这片山脉给人一种真正的屏障之感,仿佛分隔开了两个不同的世界。

而内心深处那强烈的牵引感,无比清晰地指向那片山脉的核心区域,仿佛那里有什么东西在强烈地召唤着他。

经历了洞天福地的传承,沈知涯已然明白,这牵引感绝非空穴来风,很可能与玄尘子前辈未能竟全功的使命,或者与他自身更深层的因果宿命有关。

遥望北山势更雄,心知目标已不远。

宿命召唤愈清晰,纵有万难亦向前。

他估算了一下距离,照目前的速度,最多再需半月,便能抵达山脚。他知道,真正的挑战,或许才刚刚开始。那片雄伟山脉之中,定然隐藏着更大的机缘,也伴随着更深的危险。

但他目光平静,毫无惧色。整理了一下道袍,继续迈步向前。

他的步伐依旧沉稳,速度却在不经意间加快了几分。目标已然在望,了结因果、追寻大道的路途,即将进入新的篇章。

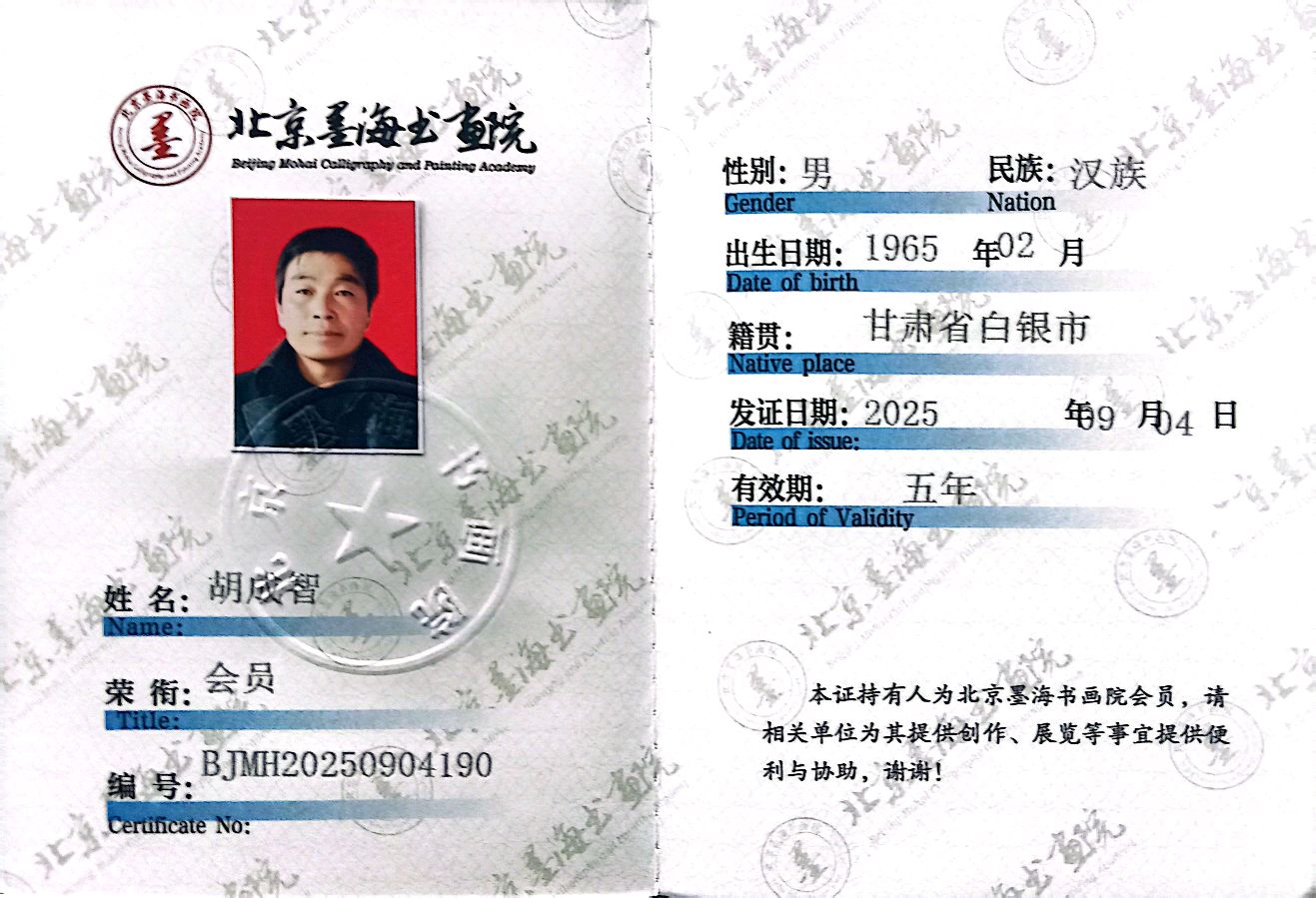

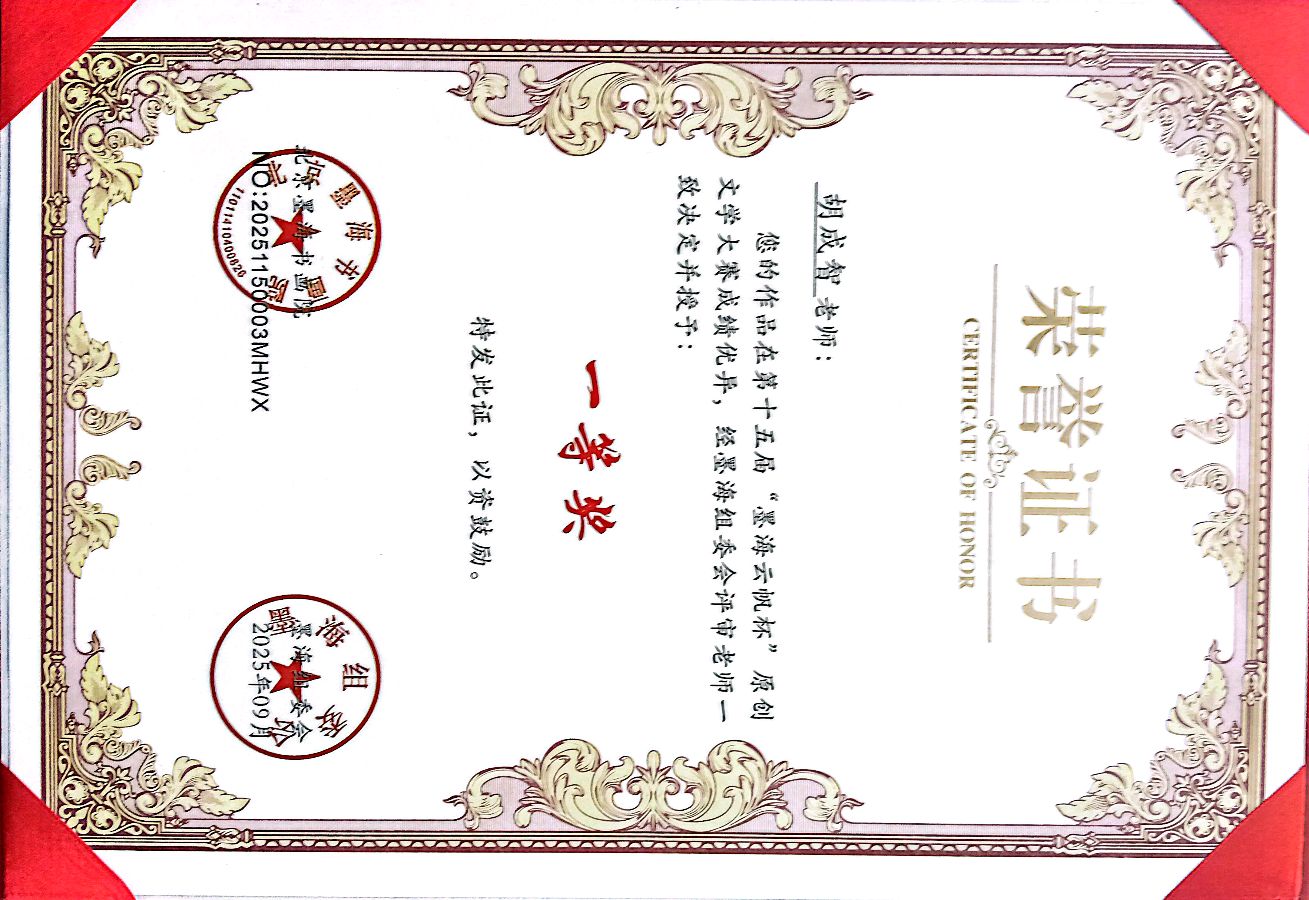

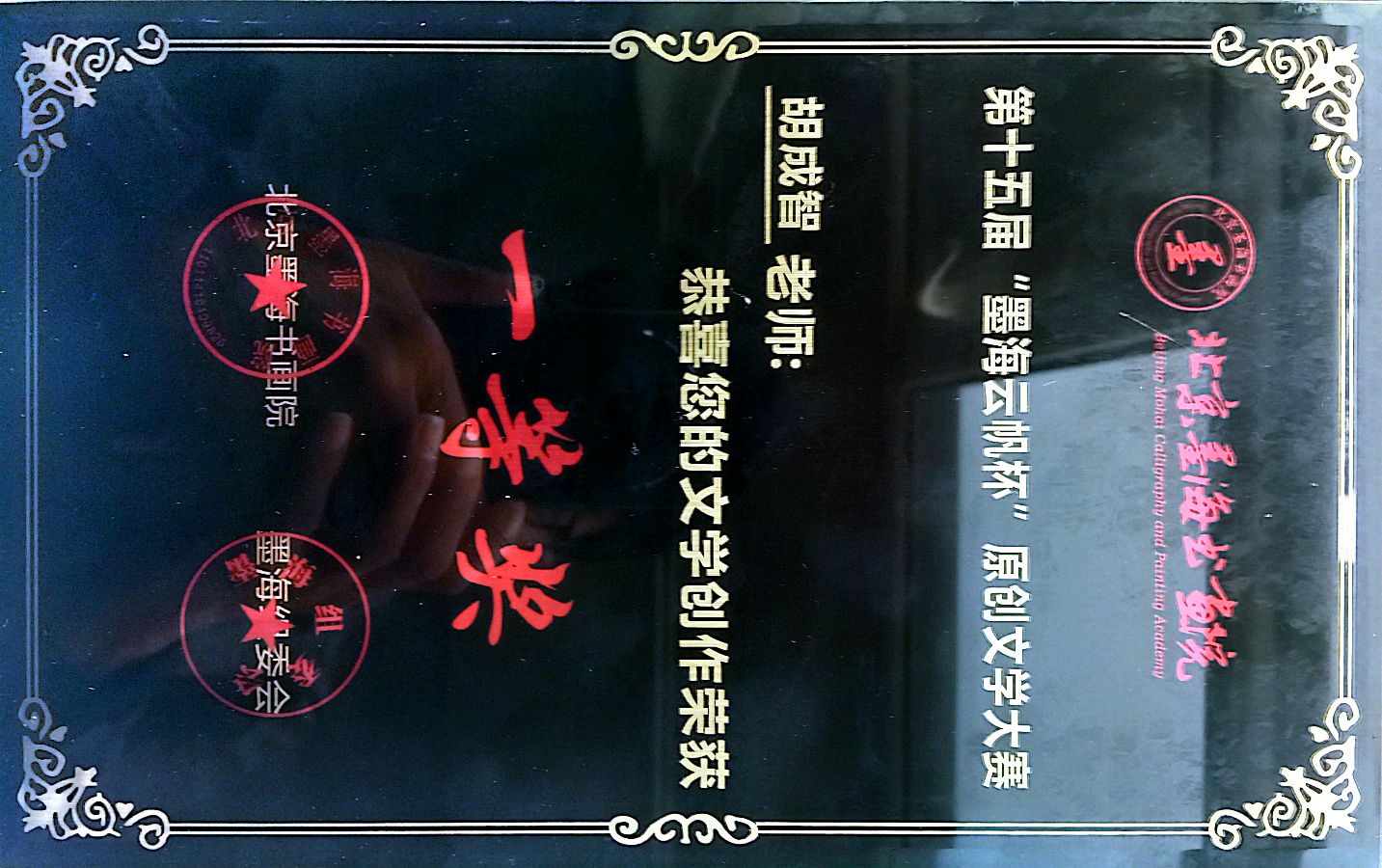

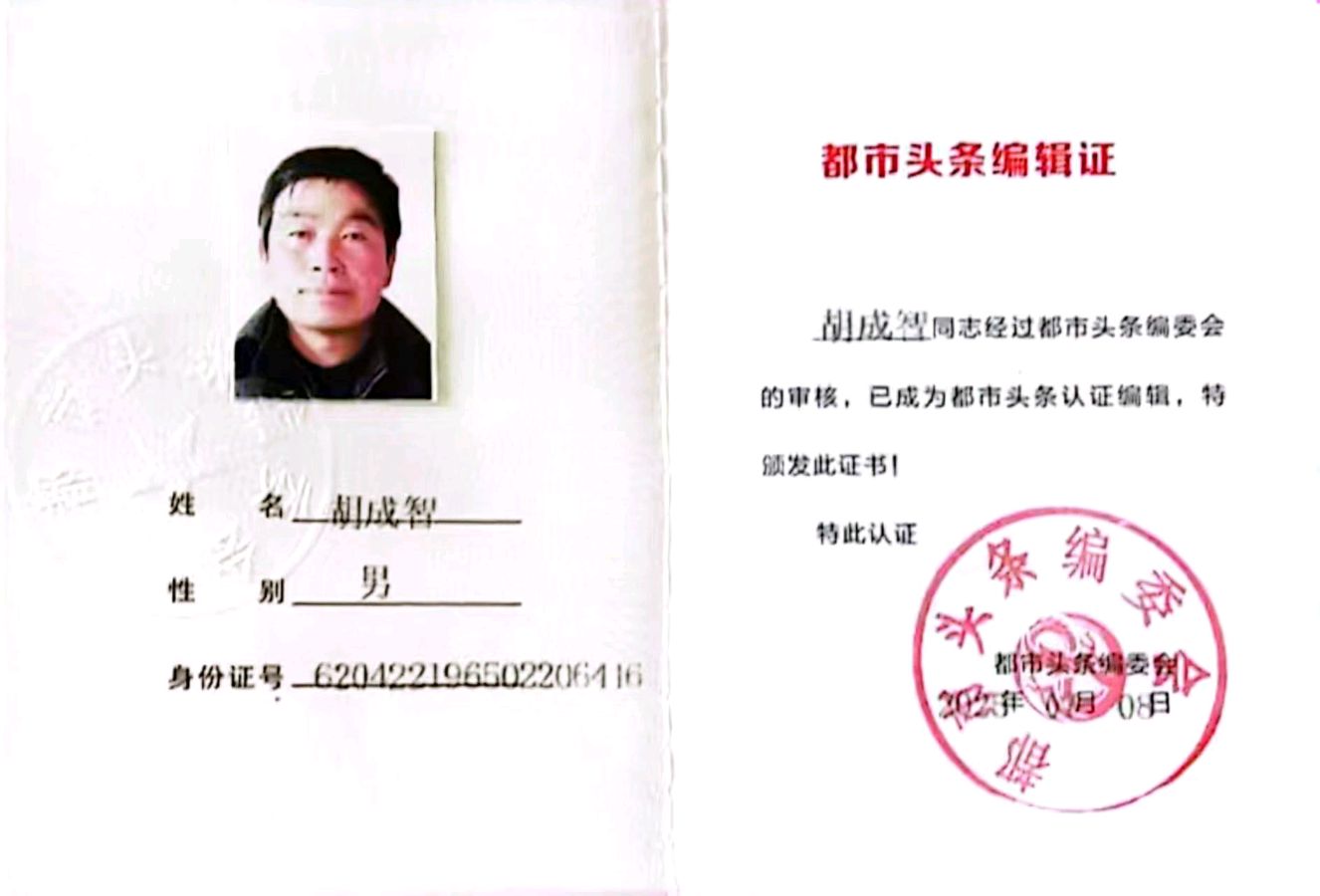

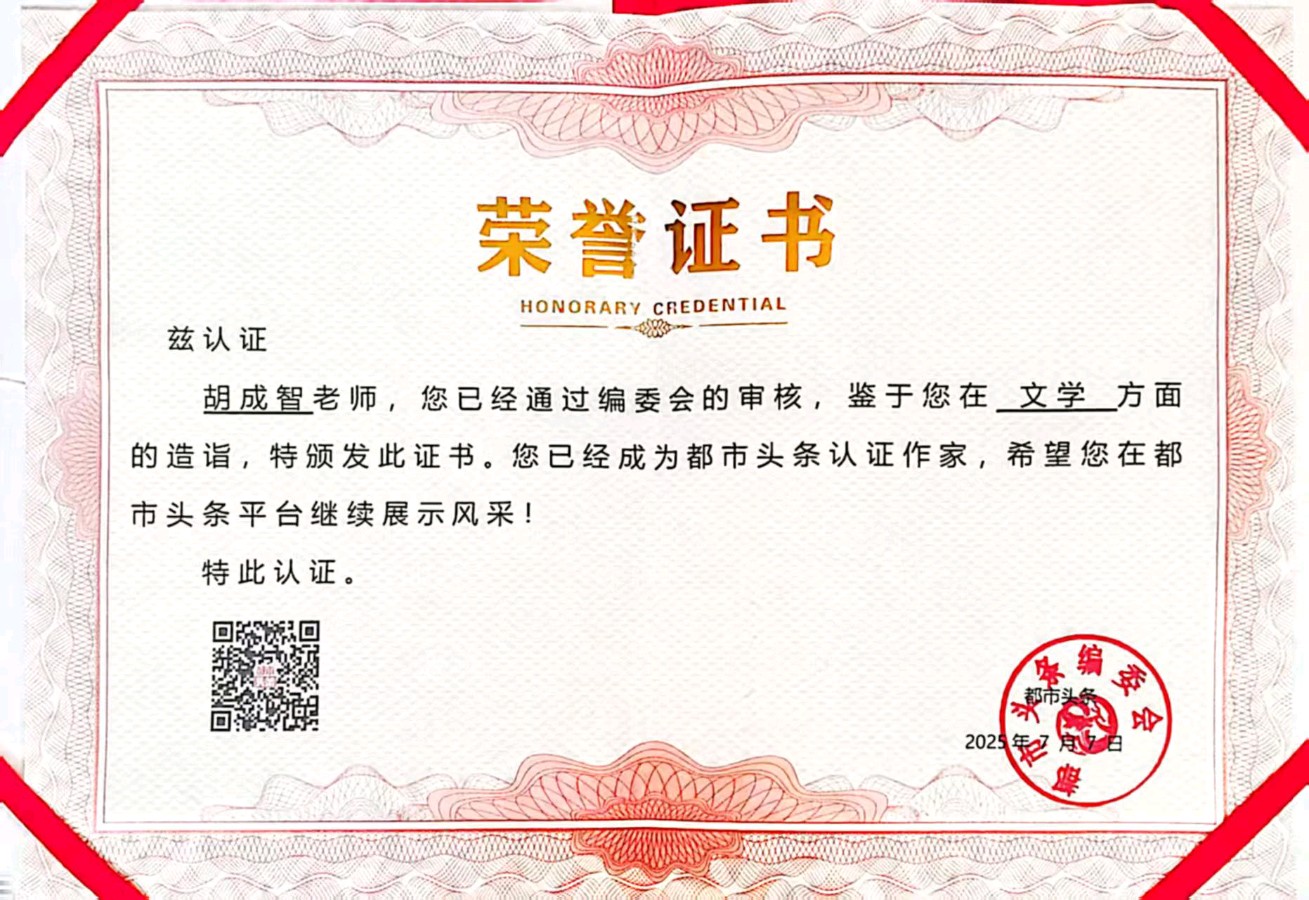

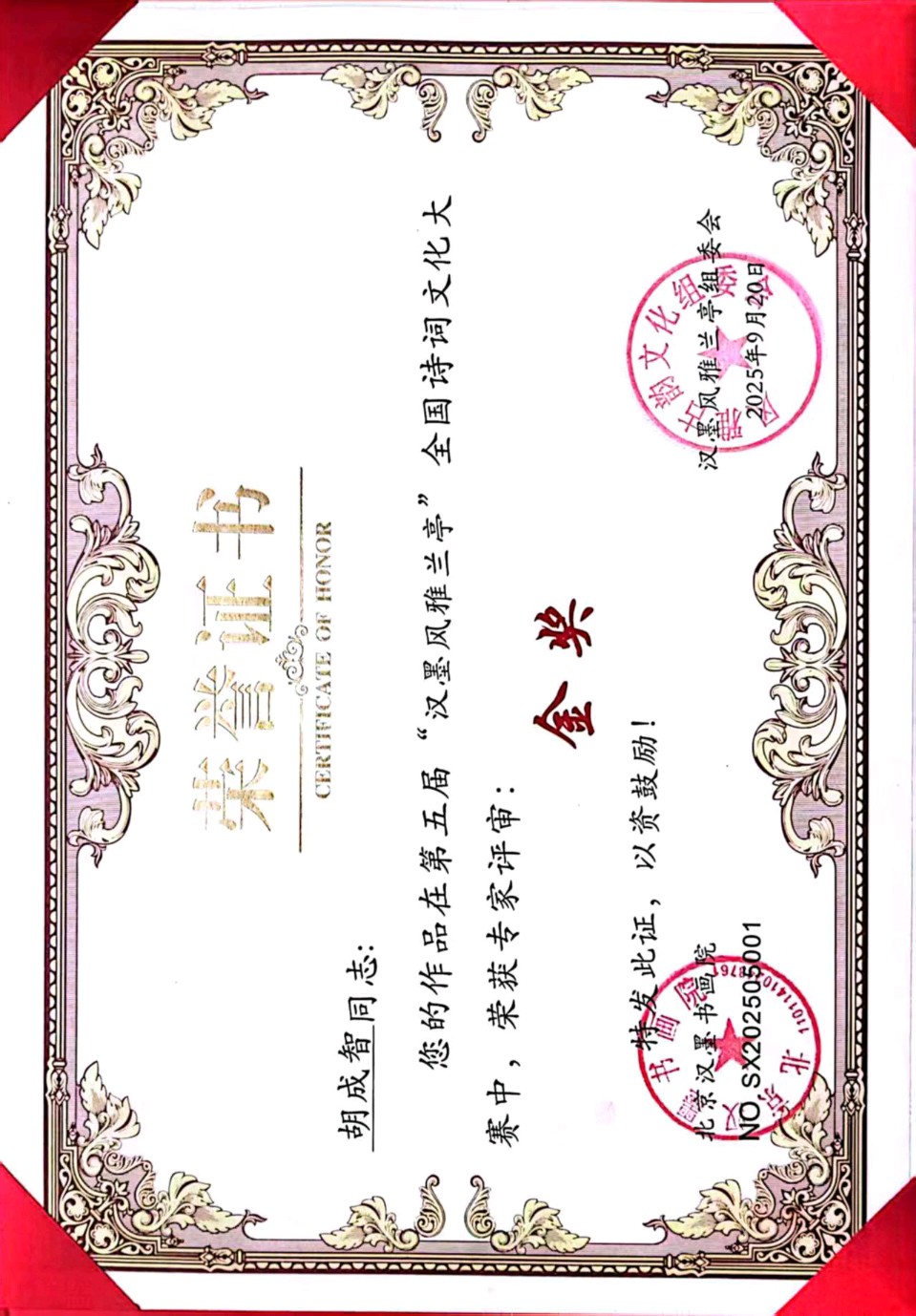

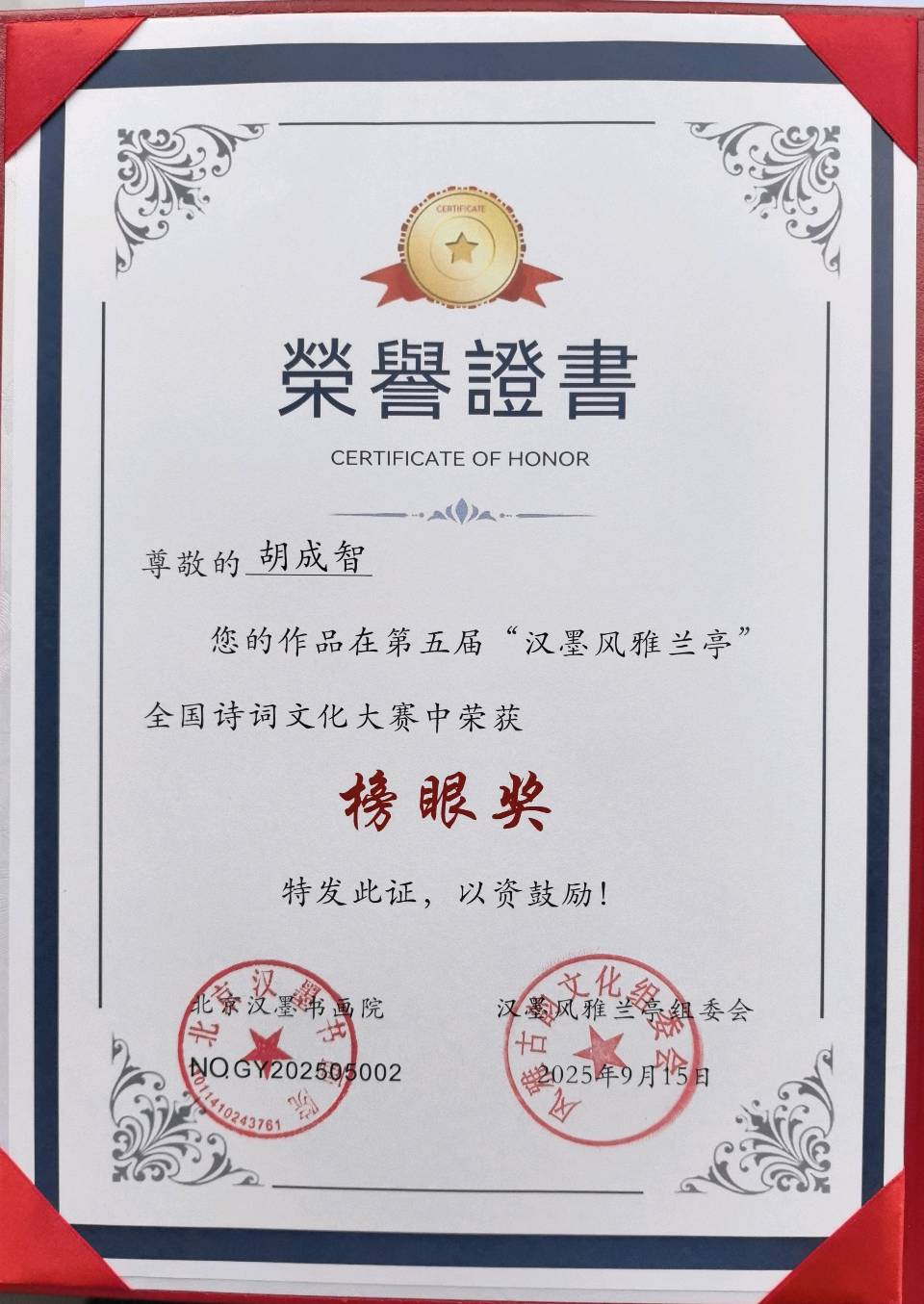

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代起投身文学创作,现任都市头条编辑。《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾在北京鲁迅文学院大专预科班学习,并于作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖,其军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯”文学奖一等奖。中篇小说《金兰走西》在全国二十四家文艺单位联合举办的“春笋杯”文学评奖中获奖。

早期诗词作品多见于“歆竹苑文学网”,代表作包括《青山不碍白云飞》《故园赋》《影畔》《磁场》《江山咏怀十首》《尘寰感怀十四韵》《浮生不词》《群居赋》《觉醒之光》《诚实之罪》《盲途疾行》《文明孤途赋》等。近年来,先后出版《胡成智文集》【诗词篇】【小说篇】三部曲及《胡成智文集【地理篇】》三部曲。其长篇小说创作涵盖《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》《尘缘债海录》《闭聪录》《三界因果录》《般若红尘录》《佛心石》《松树沟的教书人》《向阳而生》《静水深流》《尘缘未央》《风水宝鉴》《逆行者》《黄土深处的回响》《经纬沧桑》《青蝉志异》《荒冢野史》《青峦血》《乡土之上》《素心笺》《逆流而上》《残霜刃》《山医》《翠峦烟雨录》《血秧》《地脉藏龙》《北辰星墟录》《九星龙脉诀》《三合缘》《无相剑诀》《青峰狐缘》《云台山寺传奇》《青娥听法录》《九渊重光录》《明光剑影录》《与自己的休战书》《看开的快乐》《青山锋芒》《无处安放的青春》《归园蜜语》《听雨居》《山中人》《山与海的对话》《乡村的饭香》《稻草》《轻描淡写》《香魂蝶魄录》《云岭茶香》《山岚深处的约定》《青山依旧锁情深》《青山遮不住》《云雾深处的誓言》《山茶谣》《青山几万重》《溪山烟雨录》《黄土魂》《锈钉记》《荒山泪》《残影碑》《沧海横流》《山鬼》《千秋山河鉴》《无锋之怒》《天命箴言录》《破相思》《碧落红尘》《无待神帝》《明月孤刀》《灵台照影录》《荒原之恋》《雾隐相思佩》《孤灯断剑录》《龙脉诡谭》《云梦相思骨》《山河龙隐录》《乾坤返气录》《痣命天机》《千峰辞》《幽冥山缘录》《明月孤鸿》《龙渊剑影》《荒岭残灯录》《天衍道行》《灵渊觉行》《悟光神域》《天命裁缝铺》《剑匣里的心跳》《玉碎京华》《九转星穹诀》《心相山海》《星陨幽冥录》《九霄龙吟传》《天咒秘玄录》《璇玑血》《玉阙恩仇录》《一句顶半生》系列二十六部,以及《济公逍遥遊》系列三十部。长篇小说总创作量达三百余部,作品总数一万余篇,目前大部分仍在整理陆续发表中。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点