精华热点

精华热点 ▓ 王长才

上世纪六十年代初,我进小学读书。小学六年,在课本上识字有限,有些字是在生活中认识的。

一天我跟大人上街,在路边看到浦厂电影院张贴电影海报:“李双双”,大惑不解?这海报上写的什么意思?什么是“李又又又又”?家长笑道:又又为双。我便识得一个“双”字。

我家与邻居一家共住“三间两头房”,即各家住东西两间房,共用一个堂屋。邻居是个比我父亲大几岁的人,他的外孙是我的同班同学,同学每回来见外公就称“公公”,于是我便也跟着叫“公公”。公公名叫时霈。“霈”字在小学语文课本里没见过,是见到公公的姓名后才认识的。公公像个有文化的人,戴一副近视眼镜,玻璃镜片像酒瓶底一样厚。但他是个“四类分子”,受管制。那时正是大搞阶级斗争的年月,居委会主任不时来行使“管制”,总是不客气地直呼“时霈”,这个“霈”字便深印在我的心里。

公公是镇江人,不知何以来到浦镇,成为了“四类分子”。在我少年时,他给我的印象是浦镇浴堂街第一能人:会电工技术(排线安装电灯、检查电路故障),能安装半导体收音机,还精通财务。后来听婆婆(时霈的妻)与我母亲扯闲,说公公在1953年前尚未找到正式职业,那年结识一个火车押车员,成了朋友。这个朋友介绍他跟自己“跑车”,如果可以,就留下“吃铁路饭”。谁知只跑了一趟,押车员朋友便疑是国民党“特嫌”被抓了。而跟着“特嫌”跑车的公公,自然就成了“四类分子”,划入被监督管制的人群,虽未被抓,却从此“只准老老实实,不许乱说乱动”。

在“不能乱说乱动”的日子里,公公做了很多居委会指定做的事,最让我铭心不忘的是用毛笔在二尺见方的红纸或黄纸上书写《消防公约》和雷锋日记选,由居委会干部分贴到街坊四邻屋里屋外的粉壁上。在我家与公公家合用的堂屋贴着“防火烛、防偷盗……”之类的公约,还有就是雷锋日记里的话“对同志像春天般地温暖,对敌人像严冬一样残酷无情……”

公公的字比我小学语文老师写得好,那纸上墨写的笔画有规有矩一丝不苟,每个字的横划或捺划还能写出雁尾的样子。我放学回家,必仰望一回,这深深影响了我对写毛笔字的兴趣。

过了两年,南门镇菜场急招财会人员,还没有工作的公公顶着四类分子帽子去应聘,竟然被录用了。很快就进入非常

非常时期,百姓们时兴听半导体收音机,为的是收听发表最高指示、语录歌和样板戏。浴堂街的居民多买不起“半导体”,下班后如未逢批斗会又不需站街示众时,公公就静坐在家里床边那个不大的方桌旁,为邻居安装“半导体”。我坐在自家屋里,时常能闻到公公焊锡二极管三极管时产生的松香味。浴堂街住着浦厂模具工老胡,他请公公安装好半导体,装进自己制作的盒子里。这盒子配上在南京摊贩市场购买的带波段标志玻璃显示片、调音旋钮和扬声器蒙纱,显得十分精制,看起来比商店柜台里的收音机还漂亮。

一天晚饭后,公公又坐在家里“安装”起来,我从窗口无意间望见公公家窗外有个人影在晃动,似乎是在向公公家的窗内张望。我惊讶的问母亲,这是小偷吗?母亲认出那窗外的人影是居委会一个积极分子,连忙止住我的惊讶,说这是居委会派来的人,她在监督时霈是否在偷听敌台。那晚,我被惊到了:如果真在偷听敌台,公公会被抓去坐牢吗?

公公有个内弟,在花旗营六十军当炊事兵。他来看望姐姐(公公的妻),一身军装令我仰慕。但他跟自己姐夫说话时总是虎着脸,态度从不见客气。这让我很为公公难过,想:别人要对公公监督管制,才会不客气,亲戚怎么也会这样对待公公?

公公的儿子(同学的舅舅)叫时仁民,1938年生人。他从小爱好音乐,虽没受过专业指导,但在十七中学高中毕业时,他已能熟练演奏二胡、小提琴。可惜没能考取大学,他便想报考南京地区文艺团体,却因有个四类分子的父亲,报考无门。到二十岁上,安徽省马鞍山市文工团招聘演奏员,时仁民闻讯前往报考,幸为录取。从此在远离浦镇的异乡谋到了饭碗。舅舅每年回浦镇探亲,总提着提琴盒,穿一袭米色长风衣,很是有范儿。1970年我看朝鲜电影《卖花姑娘》中,有个在街边拉提琴卖艺的青年就是如此模样,竟一时神驰。

舅舅一介演奏员,虽出生金陵,身怀才艺,玉树临风,也未能在市里成家。人过而立才娶了滁县乡下“小芳”为妻。也许四类分子的家庭背景,又拖了时仁民婚事后腿。

1968年冬,公公与老伴带着一个读初中的小女儿,下放涟水农村。我的同学也随父母下放涟水另一公社。远在马鞍山市的时仁民因不能耽误演出的“政治任务”,竟未能回来为全家送行。我父亲出于多年近邻关系(那时坊间流行“亲不亲阶级分”,故不能说“情谊”),将自己随身携带的怀表悄悄送给公公,算是为他一家送行了。

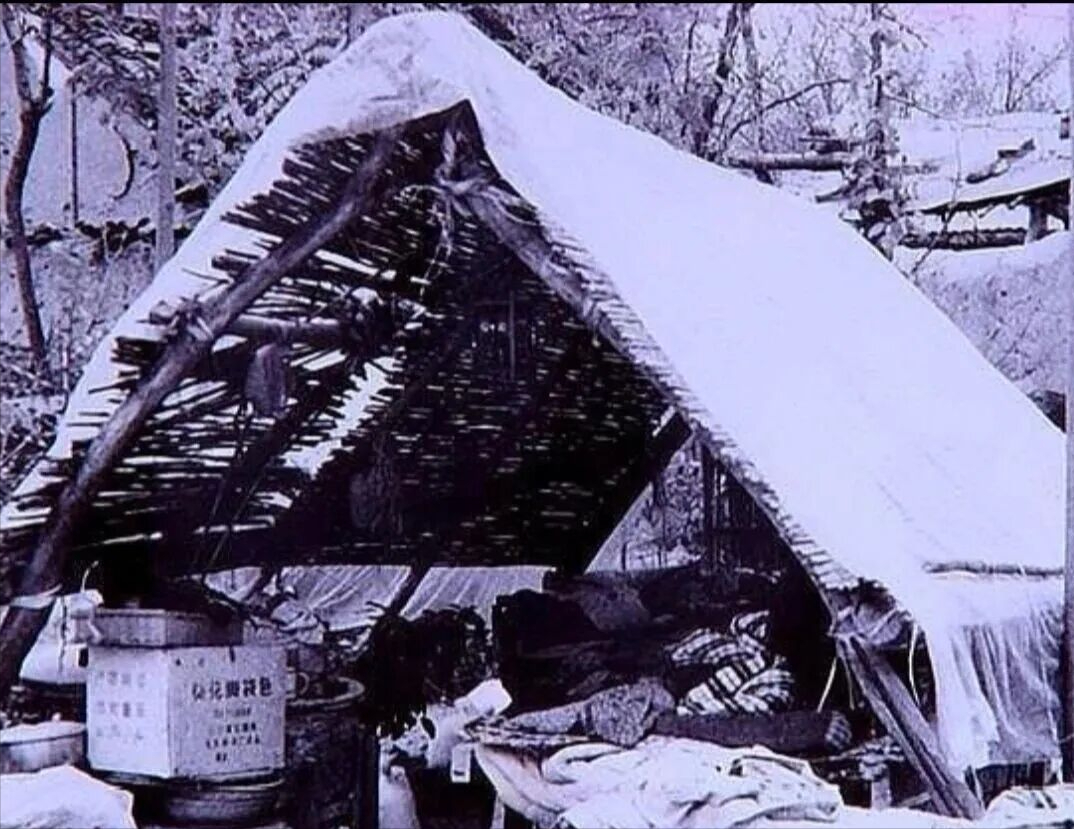

公公一家下放后,那一间住房被房管所收了去,以后住进来又一家人。直至1975年下放户回城潮起,公公一家与我的同学一家才先后回到浦镇,只是他们的住房都没有了,起初几年就择浦镇空地搭起塑料棚勉强度日。

所幸过了两年,公公那顶戴了二十多年的四类分子帽子被摘除了,他很不习惯地回到原单位,怯怯地向领导主张退休待遇。此后我离开浦镇,再也没能见到公公好看的毛笔字,和他坐在小方桌前安装半导体的身影了。

2025.11.14 于江北自在山房