第四十一章 铁窗

羁押房的日夜,是靠墙壁上那道逐渐移动的惨淡光斑来计算的。当光斑第三次爬到墙角那片顽固的青苔上时,林素问知道,三天过去了。

赵班头带来的消息,像一颗投入死水的石子,激起的涟漪尚未平复,更现实的风暴却已降临。

沉重的铁链声自远及近,最终停在了她的门外。锁孔转动,门被推开,进来的不再是赵班头,而是两名面无表情的狱卒和那位面色冷峻的王书办。

“林素问,”王书办的声音没有任何起伏,如同宣读判词,“伤既无碍,即日转入女牢候审。”

没有多余的字眼,命令简洁而残酷。

林素问的心脏猛地一缩,攥着那本志怪传奇的手指瞬间收紧,指节泛白。该来的,终究还是来了。那短暂的、相对“干净”的羁押结束了,等待她的,是真正的地狱。

她沉默地站起身,额上那道暗红色的疤痕在昏暗光线下显得愈发刺目。她没有挣扎,也没有询问,只是将那本磨破了边的书,轻轻放在了硬板床上。这是她与外界那点微薄联系的象征,如今,也要被割断了。

狱卒上前,依旧是那副冰冷沉重的铁链,锁住了她的双手。这一次,动作更加粗暴,铁环硌在腕骨上,带来清晰的痛感。

她被押解着,走出这间临时的囚笼,走向大牢深处。通道狭窄而阴暗,两侧是坚实的石壁,壁上挂着昏暗的、冒着黑烟的油灯,灯影幢幢,如同鬼魅。空气中弥漫着一种难以形容的、混合着霉烂、污秽、血腥和绝望的浓重气味,几乎令人窒息。

压抑的哭泣声、疯狂的呓语声、痛苦的呻吟声,从两旁那些被粗大铁栏封死的牢房里隐隐传来,交织成一曲来自地狱的合唱。偶尔有狱卒巡逻的沉重脚步声响起,便会引起一阵短暂的、死寂般的恐惧。

林素问低垂着头,强迫自己不去看那些牢房里可能出现的、更加不堪的景象。但眼角余光还是扫到了蓬头垢面、眼神呆滞的囚犯,看到了地上污秽不堪的稻草,看到了墙壁上可疑的深色污渍……

她的胃里一阵翻江倒海,强烈的恶心感涌上喉咙。她死死咬住下唇,用疼痛压制着生理上的不适和心灵深处翻涌的恐惧。

终于,在一扇更加厚重、铁栏更加密集的牢门前,狱卒停了下来。打开牢门,一股更加浓烈的、令人作呕的气味扑面而来。

“进去!”狱卒用力推了她一把。

林素问踉跄着跌入牢内。牢房狭小、阴暗、潮湿,地上铺着发霉的稻草,角落里放着一个散发着恶臭的便桶。四壁都是冰冷的石头,只有高处有一个比羁押房更小的窗口,透入的光线微弱得几乎可以忽略不计。

牢房里还有另外几个女囚。她们蜷缩在角落,或目光呆滞,或带着麻木的敌意打量着这个新来的、衣着虽然脏污却难掩其原本质料的“官家小姐”。

牢门在身后“哐当”一声关上,落锁声如同最终的判决。

黑暗和绝望,如同实质的潮水,瞬间将她淹没。她背靠着冰冷潮湿的墙壁,缓缓滑坐在肮脏的稻草上,铁链的重量让她抬不起手。额上的伤疤隐隐作痛,手腕被铁链磨破的地方传来火辣辣的刺痛,但都比不上此刻心中那无边无际的冰冷和窒息感。

这就是她未来的归宿吗?在这暗无天日、污秽不堪的方寸之地,等待着未知的、注定残酷的审判和命运?

那刚刚因赵班头一句话而燃起的、关于“冤情”和“希望”的微弱火苗,在这残酷的现实面前,摇摇欲坠,几乎瞬间熄灭。

她闭上眼,将脸埋入冰冷的膝盖。铁窗之外,是灰蒙蒙的天空,而她,已被彻底囚于这人间地狱的最底层。

第四十二章 死水

省身阁内,时间仿佛凝固了。初夏的阳光透过窗棂,在积满灰尘的地面上投下斑驳的光影,却照不进陈慕羲那双空洞的眼眸。

他依旧保持着靠窗而坐的姿势,像一尊没有生命的雕像。手臂上的伤口已经拆线,留下一道扭曲狰狞的紫色疤痕,盘踞在他曾经握笔习文的小臂上,像一个永恒的嘲讽。

沈氏每日都来,带着精心熬制的补汤和各式各样的点心,絮絮叨叨地说着府里的琐事,试图用这些日常的烟火气将他拉回现实。她提起父亲近日忙于漕运改制,提起舅父家表妹毓秀新学了一首曲子,提起花园里的牡丹开得正好……

陈慕羲听着,没有任何反应。汤端到嘴边,他便机械地张口;点心递到手边,他便麻木地接过。他吞咽着食物,却尝不出任何味道;他听着话语,却入不了耳,更入不了心。

他的灵魂仿佛飘离了躯壳,悬浮在半空中,冷漠地俯视着这个曾经属于他的世界,以及那个坐在窗边、形销骨立的自己。

秋闱?前程?家族?这些曾经压得他喘不过气的东西,如今听起来如此遥远而可笑。它们像戏台上的锣鼓点,喧闹,却与他无关。

他偶尔会动一下,是去拿放在枕边那个小小的、冰冷的瓷瓶。那是墨泉后来想办法送进来的,里面装着的是他曾想送给素问的安神丸药。他并不服用,只是紧紧攥在手里,感受着那瓷瓶冰凉的触感,仿佛能从中触摸到一丝早已消散的、属于她的气息。

只有在这个时候,他那死水般的眼底,才会极其短暂地掠过一丝极其细微的、如同星火熄灭前最后闪烁的痛楚。

周嬷嬷私下里抹着眼泪对沈氏说:“夫人,少爷这……这像是魂儿丢了啊……”

沈氏何尝不知?她看着儿子那日渐消瘦的脸颊和越来越空洞的眼神,心中的焦虑和无力感与日俱增。她开始怀疑,当初默许老爷将林家小姐送走,是不是一个彻头彻尾的错误?用儿子的生机,去换取家族的所谓“安稳”,真的值得吗?

可她不敢深想,更不敢在丈夫面前表露分毫。在这个家里,陈鸿渐的意志,就是不可违逆的铁律。

这日,陈鸿渐罕见地在傍晚时分来到了省身阁。他没有进屋,只是负手站在院中,隔着敞开的房门,看着里面那个如同枯木般坐在窗前的儿子。

夕阳的余晖将陈鸿渐的身影拉得很长,投射在门槛上。他穿着常服,面容在暮色中显得有些模糊,唯有那双眼睛,依旧锐利如鹰,带着审视和一种难以言喻的复杂情绪,落在陈慕羲身上。

父子二人,一个在明,一个在暗;一个站在权力的中心,一个被困在心灵的绝境;一个试图用威严和冷漠维持秩序,一个用沉默和自毁进行着无声的反抗。

空气仿佛凝固了,连蝉鸣都识趣地噤声。

许久,陈鸿渐才缓缓开口,声音不高,却带着惯有的、不容置疑的穿透力:“伤既好了,便该想想正事。秋闱在即,莫要辜负为父与你祖父的期望。”

陈慕羲没有任何反应,甚至连眼睫都未曾颤动一下,依旧望着窗外那株芭蕉,仿佛根本没有听到。

陈鸿渐的眉头几不可察地蹙了一下,眼底闪过一丝愠怒,但更多的,是一种更深沉的、被什么东西梗住般的滞涩。他看着儿子那副油盐不进、生死看淡的模样,第一次感到一种拳头打在棉花上的无力感。

这个他精心培养、寄予厚望的嫡子,似乎真的……被他亲手推远了,推到了一个他无法触及、也无法理解的冰冷地带。

他不再多言,拂袖转身,离开了省身阁。脚步声在暮色中显得格外沉重。

屋内,陈慕羲依旧一动不动。直到父亲的脚步声彻底消失,他才极其缓慢地低下头,看着手中那个冰冷的瓷瓶,指尖微微收紧。

期望?他连自己为何还活着都不知道,又如何去背负那些沉重的“期望”?

死水,微澜不兴。

第四十三章 蝇营

女牢的日子,是能将人逼疯的漫长酷刑。时间在这里失去了意义,只剩下饥饿、寒冷、污秽和无处不在的、令人窒息的绝望。

林素问蜷缩在角落里,尽量远离那个散发着恶臭的便桶和另外几个眼神麻木或带着恶意窥探的女囚。她的月白衣裙早已脏污不堪,沾满了稻草屑和不知名的污渍。额上的疤痕在牢房潮湿的空气里隐隐发痒,手腕被铁链磨破的地方已经红肿化脓,稍微一动就钻心地疼。

狱卒送来的食物是馊硬的馒头和漂浮着几片烂菜叶、看不见油腥的所谓“菜汤”。起初几天,她根本无法下咽,强烈的恶心感让她呕吐不止,只能靠一点点凉水维持。但身体的求生本能最终战胜了精神的抗拒,她开始强迫自己吞咽那些难以下咽的东西,为了活下去,也为了……心中那一点点未曾完全熄灭的、关于“冤情”和“他”的微弱牵挂。

同牢的女囚大多是市井小民,因偷窃、斗殴或更不堪的罪名被关押在此。她们起初对这个“官家小姐”充满好奇和隐隐的敌意,但见林素问始终沉默寡言,不争不抢,只是缩在角落,渐渐地也就失去了兴趣,只在分发食物时,会故意抢走她那本就少得可怜的一份。

林素问从不争抢,只是默默忍受着饥饿。身体的痛苦和尊严的丧失,像粗糙的磨石,日日磋磨着她的意志。她常常在深夜被冻醒,或被同牢囚犯的梦呓、哭嚎惊醒,然后便睁着眼睛,望着头顶那一片无尽的黑暗,直到天明。

她开始理解,为什么有些人会在这里变得疯狂,变得麻木。因为清醒地承受这一切,需要太大的勇气。

偶尔,她会想起赵班头的话,想起那“证据蹊跷”、“另有隐情”的可能。这念头像风中残烛,随时可能熄灭,却又顽强地闪烁着。这是支撑她在这地狱里保持最后一丝清明的唯一力量。

还有他……慕羲……他现在怎么样了?是否安好?是否……已经将她遗忘?

一想到他,心脏就像被一只冰冷的手紧紧攥住,痛得无法呼吸。她宁愿他忘记她,好好做他的陈家公子,也不要他为了她,承受任何痛苦。

这日,牢门外传来一阵不同于狱卒的、略显急促的脚步声。是赵班头。

他隔着铁栏看了林素问一眼,目光在她更加憔悴消瘦的脸上和红肿化脓的手腕上停留了一瞬,眉头紧锁。他没有说话,只是示意狱卒打开牢门,然后递进来一个用干净荷叶包裹着的东西,以及一小瓶药膏。

“干净的饼子,和金疮药。”赵班头的声音压得很低,快速说道,“林家案子,巡抚衙门还在查,暂时……暂无性命之忧。你好自为之。”

说完,他深深看了她一眼,转身匆匆离去,仿佛多停留一刻都会引来不必要的麻烦。

牢门再次关上。同牢的女囚立刻投来贪婪的目光,盯着她手中的荷叶包。

林素问紧紧将饼子和药膏护在怀里,背过身去,用身体挡住那些视线。她颤抖着手打开荷叶,里面是两个还带着些许温热的、雪白的馒头。在这馊硬食物充斥的牢房里,这简单的白面馒头,竟如同珍馐美味。

她小口小口地、珍惜地吃着馒头,感受着粮食真实的甜味在口中化开,混合着泪水咸涩的味道。她又打开那瓶药膏,小心地涂抹在手腕化脓的伤口上,清凉的感觉暂时缓解了火辣辣的疼痛。

赵班头的再次出现和带来的东西,像是一根细微的绳索,从那个肮脏绝望的深渊里,再次垂了下来。虽然不知道这根绳索能支撑多久,能否带她脱离苦海,但至少,让她知道,她并非被整个世界彻底遗弃。

在这蝇营狗苟、挣扎求生的地狱里,这一点点来自外界的、带着温度的善意,足以让她鼓起勇气,再多熬过一天。

她将剩下的一个馒头小心藏好,靠在冰冷的墙壁上,闭上了眼睛。

活着,才有希望看到真相。

活着,才有可能……再听到他的消息。

第四十四章 裂帛

陈府的花园,在初夏时节展现出了最繁盛的姿态。牡丹秾艳,芍药娇娆,石榴花如火如荼,蜂飞蝶舞,一派生机勃勃。然而,这满园的锦绣,却丝毫无法浸润省身阁内那一片荒芜。

陈慕羲被沈氏半是恳求、半是强迫地拉到了花园的凉亭里散心。他依旧沉默着,任由母亲摆布,坐在石凳上,目光落在亭外一丛开得正盛的白色荼蘼花上,眼神空洞,仿佛看的不是花,而是一片虚无。

沈氏坐在他对面,手中绞着帕子,看着儿子这副模样,心中酸楚难言。她试着找些话题,从花鸟鱼虫说到诗词歌赋,但陈慕羲始终没有任何回应,如同泥塑木雕。

就在这时,一阵清脆如银铃般的笑声自不远处的假山后传来。紧接着,一个身着鹅黄色衣裙、梳着双丫髻的少女,如同翩跹的蝴蝶般,笑着跑了出来,身后还跟着几个丫鬟。

是表妹毓秀。她似乎刚在假山后玩闹过,脸颊红扑扑的,额角带着细密的汗珠,一双大眼睛灵动有神,看到凉亭里的沈氏和陈慕羲,她愣了一下,随即脸上飞起两抹红霞,连忙停下脚步,规规矩矩地敛衽行礼。

“姑母安好,慕羲表哥安好。”声音清脆甜美,带着少女特有的娇憨。

沈氏脸上露出一丝勉强的笑意,招手让她过来:“是毓秀啊,过来坐。瞧你跑的,一头汗。”

毓秀羞涩地走上前,在沈氏旁边的石凳上坐下,目光却忍不住偷偷瞟向对面沉默不语的陈慕羲,眼中带着毫不掩饰的倾慕和关切。

“慕羲表哥,你的伤……可大好了?”她鼓起勇气,轻声问道。

陈慕羲仿佛没有听见,目光依旧停留在远处的荼蘼花上,连眼珠都未曾转动一下。

毓秀的脸上掠过一丝尴尬和失落,求助般地看向沈氏。

沈氏心中叹息,强笑着打圆场:“你表哥伤势已无大碍,只是还需静养。毓秀啊,你方才在玩什么?这么开心。”

毓秀乖巧地回答:“回姑母,我们在后面扑蝶呢。今年的蝴蝶可真多,色彩也鲜亮……”她试图用轻松的话题活跃气氛,绘声绘色地描述着蝴蝶的美丽和扑蝶的趣事。

然而,她的话语,像投入古井的石子,没有在陈慕羲的心湖中激起丝毫涟漪。他依旧沉浸在自己的世界里,那个世界里只有灰暗、冰冷和失去一切的虚无。

毓秀说着说着,声音渐渐低了下去。她看着表哥那副魂不守舍、对她视而不见的模样,再想到府中私下里关于他和那个林家小姐的传言,一股委屈和说不清道不明的酸涩涌上心头。她自幼便仰慕这位才华横溢、丰神俊朗的表哥,姑母也一直有意撮合,本以为……可如今……

她再也坐不住,站起身,眼圈微红,对沈氏低声道:“姑母,毓秀想起还有些女红未做完,先告退了。”

沈氏点了点头,看着她匆匆离去的、带着失落和伤心的背影,心中更是百味杂陈。她何尝不明白侄女的心事?原本这是一桩再好不过的亲事,可如今……

她转头看向儿子,只见他不知何时,已从怀中掏出了那个小小的瓷瓶,正低头凝视着,指尖无意识地摩挲着冰凉的瓶身。那专注而麻木的神情,仿佛他手中捧着的,是世间唯一的珍宝。

沈氏的心,猛地一痛。她忽然意识到,那个叫林素问的女子,或许已经不仅仅是一个“罪臣之女”,一个“祸水”,她更像是一根刺,深深扎进了儿子心里,融入了他的骨血,再也无法拔除。任何试图用其他东西去覆盖、去替代的努力,都将是徒劳。

凉亭里,花香依旧馥郁,阳光依旧明媚。但沈氏却感到一股寒意,从心底深处弥漫开来。

她看着儿子,看着他那如同被冰雪封冻的灵魂,第一次对自己和丈夫所坚持的“正道”,产生了一丝深刻的、无法言说的怀疑。

那根名为“林素问”的刺,不仅扎在陈慕羲的心里,也开始隐隐刺痛着这个看似稳固的家族最核心的脉络。

第四十五章 夜漏

女牢的夜晚,比白天更加难熬。黑暗放大了所有的声音和恐惧。隔壁牢房传来断续的、如同鬼魅的哭泣;远处不知哪个男牢爆发出疯狂的嘶吼和狱卒粗暴的呵斥、鞭打声;老鼠在稻草里窸窣穿行,甚至大胆地爬过囚犯的身体……

林素问蜷缩在冰冷的墙角,用那点脏污的稻草尽量盖住自己冻得发抖的身体。手腕上的伤口在赵班头给的药膏作用下好了些,但额上的疤痕在潮湿的夜里又开始隐隐作痛、发痒。饥饿感如同附骨之疽,时刻啃噬着她的胃壁。

她紧紧攥着怀里剩下的那个已经干硬的馒头,这是她明天活下去的希望。同牢的那个因偷窃入狱的干瘦妇人,几次三番用贪婪阴狠的目光扫过她藏匿食物的角落,让她不敢有丝毫松懈。

时间在黑暗中缓慢爬行,如同濒死之人的脉搏。她听着牢房外甬道里传来的、狱卒巡逻那规律而沉重的脚步声,计算着时辰。那是唯一能让她感到时间还在流动的参照。

然而,这一夜的脚步声,似乎有些不同。

在子时左右那班巡逻过后不久,一阵极其轻微、刻意放轻的脚步声,混杂在老鼠的窸窣声和远处的呜咽中,由远及近,停在了她的牢门外。

林素问瞬间绷紧了身体,警惕地望向牢门方向。黑暗中,她只能看到一个模糊的黑影轮廓。

是赵班头吗?他从未在这么晚来过。

那黑影在门外停留了片刻,似乎在确认什么。然后,极其轻微的、金属摩擦锁孔的声音响起——不是钥匙正常开锁的“咔哒”声,而是一种更细微、更小心翼翼的撬动声!

林素问的心提到了嗓子眼!是谁?想干什么?

牢门被无声地推开一条缝隙,那个黑影闪了进来,又迅速将门虚掩上。借着甬道里远处油灯投射过来的、极其微弱的光线,林素问勉强看清,来人并非赵班头,而是一个穿着狱卒号衣、但身形矮小瘦削、面目陌生的年轻男子。

那男子进入牢房后,目光立刻如同毒蛇般锁定了蜷缩在角落的林素问。他脸上带着一种淫邪而贪婪的笑容,一步步向她逼近。

“小娘子……别怕……”他压低了声音,语气令人作呕,“爷来疼疼你……在这鬼地方,没人知道的……”

林素问的血液瞬间冰冷!她明白了这人的意图!在这暗无天日的牢狱里,她这样的女囚,尤其是曾经身份不低的,往往会成为某些龌龊狱卒欺凌凌辱的对象!

巨大的恐惧攫住了她,让她浑身僵硬,连尖叫都卡在喉咙里发不出来。她下意识地向后缩去,背脊紧紧抵住冰冷潮湿的墙壁,再无退路。

那狱卒见她恐惧的模样,似乎更加兴奋,嘿嘿低笑着,伸手就向她抓来!

就在那肮脏的手即将触碰到她衣襟的瞬间——

“住手!”

一声压抑着怒火的低喝,如同惊雷,在牢房门口炸响!

紧接着,牢门被猛地推开,一个高大的身影如同铁塔般堵在门口,正是赵班头!他脸色铁青,眼中燃烧着怒火,手中握着的腰刀虽然未出鞘,但那凛然的气势,瞬间让那个瘦小狱卒僵在了原地,脸上血色尽失。

“赵……赵头儿……”瘦小狱卒结结巴巴,吓得魂不附体。

赵班头一步踏前,揪住那狱卒的衣领,如同拎小鸡一般将他狠狠掼在地上,声音冰冷如铁:“狗东西!谁给你的胆子?!滚!”

那瘦小狱卒连滚带爬,屁滚尿流地逃出了牢房,消失在黑暗的甬道里。

赵班头没有去追,他站在牢门口,胸膛因为愤怒而微微起伏。他看了一眼蜷缩在墙角、脸色惨白、浑身不住颤抖的林素问,眼神复杂无比,有后怕,有愤怒,也有一丝深深的无奈。

他沉默地走上前,从怀中取出一个水囊和一块用油纸包好的肉干,放在她身边的稻草上。

“以后夜里警醒些。”他声音低沉,带着一丝不易察觉的沙哑,“我会尽量……多来看看。”

说完,他不再停留,转身走出牢房,重新将门锁好。沉重的落锁声,此刻听来,竟带着一丝奇异的安全感。

牢房内重归黑暗死寂。林素问依旧保持着蜷缩的姿势,过了许久,那剧烈的颤抖才慢慢平息下来。她看着地上那囊清水和那块肉干,劫后余生的恐惧与赵班头再次出手相救带来的复杂情绪交织在一起,让她再也忍不住,将脸深深埋入膝盖,发出了压抑的、如同小兽般的呜咽。

在这漫长而残酷的夜漏时分,人性的卑劣与一丝残存的善意,在这肮脏的牢笼里,形成了最尖锐的对比。活下去,不仅仅要对抗饥饿、寒冷和疾病,还要时刻提防来自同类的、更肮脏的獠牙。

---

(第四十一至四十五章,完)

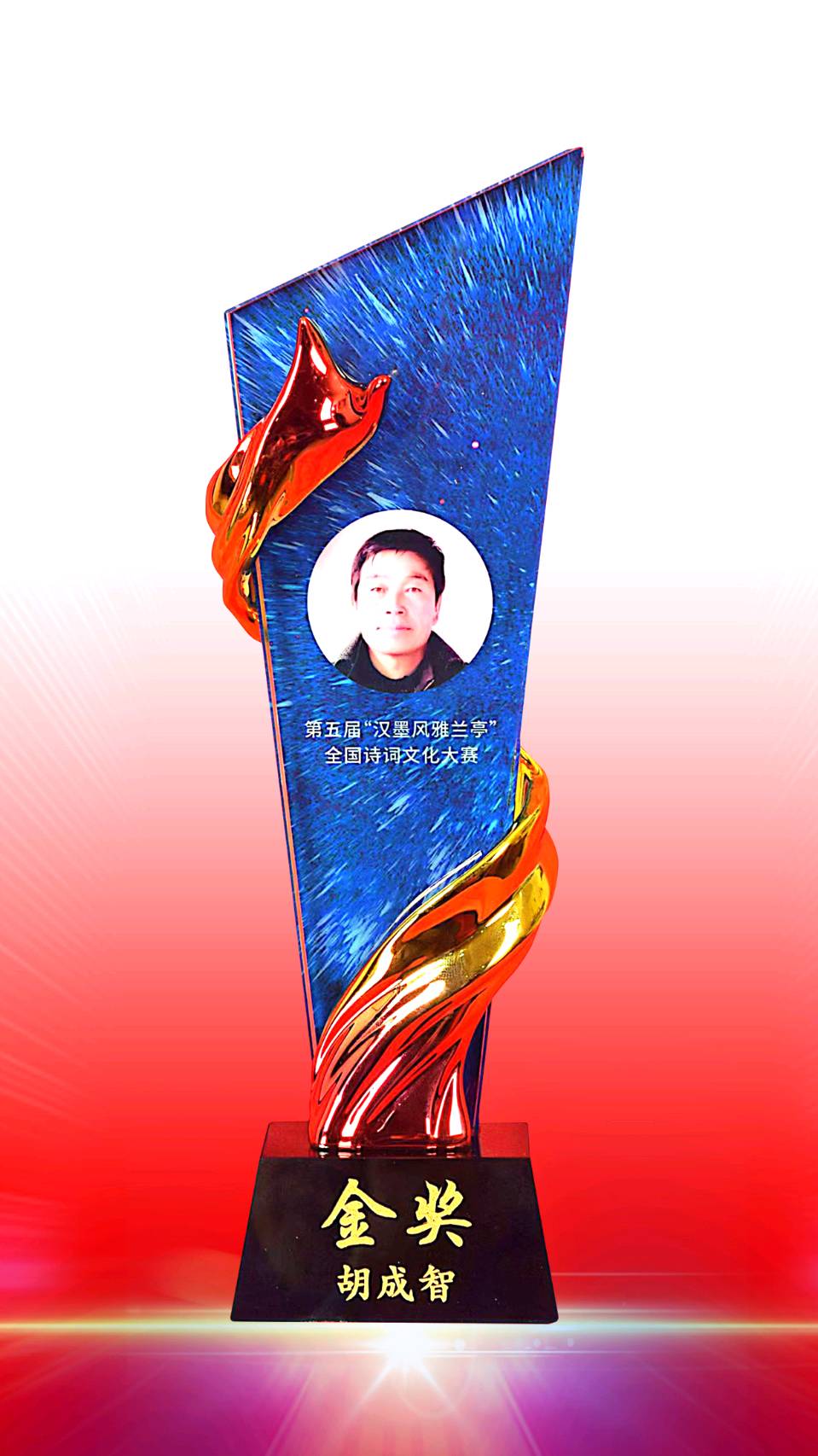

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代开始文学创作,现任都市头条编辑,《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾就读于北京鲁迅文学院大专预科班,并参加作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖。其创作的军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯文学奖”一等奖;中篇小说《金兰走西》荣获全国“春笋杯”文学奖。

目前,已发表作品一万余篇,包括《青山不碍白云飞》《故园赋》等诗词,以及《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》等近二百部长篇小说,多刊于都市头条及全国各大报刊平台。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点