第三十六章 药苦

省身阁内,浓重的血腥气被浓烈的草药味勉强压下。请来的老大夫须发皆白,眉头紧锁,仔细地为陈慕羲清洗着左臂上那道狰狞的伤口。伤口极深,几乎见骨,边缘皮肉翻卷,失血之多,让见惯伤病的老大夫也暗自心惊。

“万幸……万幸未伤及要害筋脉,只是失血过多,元气大伤。”老大夫一边用银针缝合,一边沉声道,“若再晚上片刻,便是华佗再世,也回天乏术了。”

沈氏坐在床边,紧紧握着儿子另一只冰凉的手,眼泪止不住地流,闻言更是后怕得浑身发颤。周嬷嬷在一旁红着眼圈递上干净的布巾和热水。

陈慕羲始终昏迷着,脸色如同金纸,嘴唇干裂起皮,呼吸微弱而急促。即使在无意识中,他的眉头也紧紧蹙着,仿佛承受着无尽的痛苦。老大夫缝合伤口时带来的剧痛,让他身体偶尔会不受控制地痉挛一下,发出模糊不清的呓语。

“……素……问……”

那破碎的、几乎听不清的音节,像针一样扎在沈氏的心上。她俯下身,用沾湿的棉布轻轻擦拭着儿子干裂的嘴唇,声音哽咽:“羲儿……娘的羲儿……你何苦如此……何苦如此啊……”

老大夫开了方子,又留下外敷的金疮药,叮嘱道:“伤口切忌沾水,按时换药。最要紧的是静养,万不可再激动伤神。老夫会每日过来诊视。”他顿了顿,看了一眼站在门口阴影里、始终一言不发的陈鸿渐,欲言又止,终究只是拱了拱手,提着药箱退下了。

药煎好了,浓黑的汁液散发着苦涩的气味。周嬷嬷小心地扶起陈慕羲,沈氏亲手端着药碗,用小勺一点点地往他嘴里喂。然而,大部分药汁都顺着他的嘴角流了出来,染脏了衣襟。

“羲儿,听话,把药喝了……喝了药才能好起来……”沈氏焦急地哄着,声音带着哭腔。

陈慕羲似乎被这苦涩的味道刺激到,无意识地偏过头,抗拒着这维系生命的汁液。他的身体微微颤抖,仿佛连求生本能都在排斥这个让他感到无比痛苦的世界。

沈氏看着儿子这副模样,心如刀绞,终于忍不住,回头望向一直沉默如山的丈夫,泪眼中带着一丝哀恳:“老爷……羲儿他……”

陈鸿渐的身影在阴影里动了动,他终于迈步走了过来。他没有看沈氏,目光落在儿子那张毫无生气的脸上,以及左臂上那被白色纱布层层包裹、依旧隐隐渗出血色的伤口上。他的眼神极其复杂,有怒其不争的厉色,有被忤逆的冰冷,但深处,似乎也有一丝被这惨烈景象撼动的、极其细微的裂纹。

他伸出手,不是去接药碗,而是用那带着常年握笔薄茧的手指,有些生硬地,拂开了沾在儿子额角的一缕被冷汗浸湿的头发。动作略显笨拙,甚至带着一种久违的、几乎被他遗忘的,属于父亲的触碰。

然后,他收回手,对周嬷嬷沉声道:“去找根细芦管来。”

周嬷嬷愣了一下,连忙应声而去。很快,一根干净的芦管取了来。

陈鸿渐接过芦管,插入药碗中,另一只手捏开陈慕羲的下颌,将芦管另一端小心地探入他喉中。他的动作带着一种不容置疑的强硬和精准,仿佛不是在喂药,而是在处理一件棘手的公务。

黑色的药汁,通过芦管,被直接送入咽喉深处。陈慕羲的身体剧烈地呛咳起来,脸上泛起不正常的潮红,但大部分药汁,终究是被灌了下去。

做完这一切,陈鸿渐松开手,看着儿子因呛咳而痛苦皱起的脸,眼神恢复了惯常的冰冷。他将芦管扔回空碗里,发出清脆的撞击声。

“看好他。”他对沈氏和周嬷嬷留下三个字,语气没有任何起伏,随即转身,头也不回地离开了省身阁。

沈氏看着丈夫离去的背影,又低头看着怀中终于安静下来、却依旧昏迷不醒的儿子,只觉得满心满眼,都是一片冰冷的苦涩。这药,苦在口中,更苦在心里。

第三十七章 暗牢

府衙大牢旁的临时羁押房,潮湿、阴冷,空气中弥漫着霉味和劣质草药的混合气息。唯一的光源来自墙壁高处那个巴掌大的、装着几根生锈铁栏的小窗,投下几缕微弱得可怜的天光。

林素问躺在硬邦邦的板床上,额头上撞击带来的剧痛一阵阵袭来,如同有钢针在不断凿刺。每一次呼吸都牵扯着胸口的闷痛,那是求死未遂后,残存的生命力与绝望交织带来的生理性不适。

看守她的婆子是个沉默寡言的老妇,脸上布满褶子,眼神浑浊,偶尔抬眼看她一下,也如同看一件没有生命的物件。她按时送来粗糙的饭食和散发着怪味的伤药,动作机械,不多说一个字。

林素问大多时候只是静静地躺着,望着头顶那布满蛛网和灰尘的房梁。身体上的痛苦,反而让她的思绪变得异常清晰,也异常残酷。

她没有死成。

这个认知,像一块冰冷的巨石,压在她的心头。求死需要一瞬间的勇气,而活着,尤其是以戴罪之身、前途叵测地活着,需要日复一日承受凌迟般的折磨。

官差,审讯,牢狱,流放……这些词语不再是抽象的恐惧,而是即将一步步碾过她身体的、真实的车轮。还有父亲……林家……他们现在怎么样了?母亲和弟弟是否也已身陷囹圄?

一想到这些,心脏就像被一只无形的手紧紧攥住,痛得无法呼吸。而比这些更让她揪心的,是陈慕羲。

他最后那一声绝望的嘶吼,如同魔咒,日夜在她耳边回荡。他怎么样了?陈世伯盛怒之下,会如何对待他?他那样烈性的一个人,会不会……

她不敢再想下去。一种比面对自身命运更深的恐惧攫住了她。是她连累了他!若不是因为她,他依旧是那个前途无量的陈家嫡子,不会忤逆父亲,不会受家法,更不会陷入如今这生死未卜的境地!

强烈的自责和担忧,如同毒蚁,啃噬着她本就脆弱不堪的神经。眼泪无声地从眼角滑落,浸湿了粗糙的枕头。为什么……为什么没有死成?如果死了,至少他不会为了她如此痛苦,如此自毁……

就在这时,门外传来一阵轻微的响动,似乎是看守婆子与人低语。过了一会儿,牢门被推开,一个身影闪了进来,是赵班头。

他手里提着一个食盒,目光落在林素问苍白憔悴、额上裹着渗血纱布的脸上,眉头几不可察地皱了一下。

“林小姐。”赵班头的声音压得很低,带着一丝公事公办的疏离,却又隐含着一丝不易察觉的复杂情绪,“你的伤……感觉如何?”

林素问闭上眼,没有回答。她不想与任何人说话,尤其是这些代表着将她推入深渊的官差。

赵班头也不在意,将食盒放在床边那张摇摇晃晃的小几上。“这里有些干净的吃食和伤药,比牢里的好些。”他顿了顿,似乎在斟酌词句,“陈府那边……托人带话,让你……务必保重。”

陈府……保重……

林素问猛地睁开眼,看向赵班头,死水般的眸子里骤然迸发出一丝急切的光芒:“他……陈公子……他怎么样了?!”她的声音因为激动和虚弱而颤抖。

赵班头看着她眼中那毫不掩饰的关切,心中暗叹一声,面上却不动声色:“陈公子的事,在下不便多言。林小姐还是先顾好自己吧。”他不能告诉她陈慕羲自残濒死的消息,那只会让这个本就心存死志的少女彻底崩溃。

他从怀中取出一个小纸包,放在食盒旁。“这是陈府送来的,让你按时服用,安神。”纸包里,是几粒熟悉的丸药,正是那夜陈慕羲想带给她的那种。

看到这药,林素问的眼泪涌得更凶。她认得这药!是他!他还记着她!他还想着她!

可是……他到底怎么样了?赵班头的避而不答,让她心中的不安如同野草般疯长。

赵班头不再多留,深深看了她一眼,转身离开了羁押房。门再次被关上,落锁声清晰可闻。

林素问挣扎着坐起身,拿起那包丸药,紧紧攥在手心,仿佛能从中汲取到一丝微弱的、来自他的力量。药丸冰凉的触感,和他手心的温度截然不同。

她抬起头,透过那扇小窗,望向外面那一小片被铁栏分割的天空,灰蒙蒙的,看不到希望。

活着,原来如此之难。

但若他因她而……她又怎能轻易赴死?

一种前所未有的、混杂着担忧、自责与一丝微弱牵挂的复杂情绪,在她死寂的心湖中,投下了一颗沉重的石子,漾开混乱而痛苦的涟漪。

第三十八章 余烬

省身阁内,时间在汤药的气息和压抑的寂静中缓慢流淌。陈慕羲在高热和昏迷中挣扎了整整两天两夜。

他时而陷入深沉的、没有任何梦境的黑暗,时而又被光怪陆离的噩梦纠缠。梦里,有时是素问被铁链锁走时决绝的背影,有时是父亲那冰冷失望的眼神,有时是漫天的大火,焚烧着书籍、府邸,还有……素问那身月白色的衣裙。他在火海中奔跑、呼喊,却怎么也抓不住她,只能眼睁睁看着她被烈焰吞噬。

“不……素问……回来……”

他嘶哑地呓语,身体不安地扭动,额头上布满冷汗。沈氏和周嬷嬷日夜不休地守在一旁,不停地用温水为他擦拭身体,更换被汗浸湿的衣物,按着他不让他乱动碰到伤口。

直到第三日清晨,窗外透入熹微的晨光,陈慕羲的高热终于渐渐退去。他极其缓慢地、艰难地睁开了眼睛。

视线先是模糊一片,继而渐渐清晰。映入眼帘的,是母亲那张憔悴不堪、写满担忧的脸,和周嬷嬷红肿的眼圈。

“羲儿!你醒了!”沈氏惊喜交加,声音带着哽咽,连忙俯身靠近,“感觉怎么样?伤口还疼吗?饿不饿?想不想喝水?”

陈慕羲张了张嘴,喉咙干涩得如同砂纸摩擦,发不出任何声音。他尝试动了动身体,左臂立刻传来一阵撕裂般的剧痛,让他闷哼一声,脸色瞬间又白了几分。

“别动!千万别动!”沈氏急忙按住他,小心翼翼地用勺子喂了他几口温水。

冰凉的液体滑过灼痛的喉咙,带来一丝短暂的舒缓。陈慕羲的意识彻底清醒过来,昏迷前那绝望的一幕幕,如同潮水般瞬间回涌,将他刚刚苏醒的、尚且脆弱的神智冲击得摇摇欲坠。

素问……被带走了……

而他……还活着。

这个认知,没有带来丝毫庆幸,只有无边无际的空洞和麻木。他活下来了,用这种惨烈的方式,但他失去的,似乎比生命本身更重要。

他转过头,避开母亲关切的目光,望向窗外。眼神空洞,没有任何神采,仿佛一具被抽走了灵魂的躯壳。不再有愤怒,不再有挣扎,只剩下一片死寂的灰烬。

沈氏看着儿子这副模样,心如刀割。她知道,身体上的伤口或许可以愈合,但心里的伤,恐怕……

“羲儿……”她试图说些安慰的话,却发现自己词穷。任何言语,在儿子经历的巨大创伤面前,都显得如此苍白无力。

陈慕羲闭上了眼睛,不再看任何人,也不再发出任何声音。他像一只受伤后缩回壳里的蜗牛,将自己彻底封闭起来。

汤药按时送来,他不再抗拒,机械地吞咽。换药时,他看着自己手臂上那道丑陋的、缝合过的疤痕,眼神没有任何波动,仿佛那不属于他自己。

他活着,仅仅是因为身体的本能还在运作。他的心,仿佛已经随着那远去的铁链声,死在了那个黎明。

省身阁,成了名副其实的囚笼,囚禁着他的身体,也囚禁着他那已然化为余烬的魂魄。

第三十九章 微光

羁押房的日子,不知晨昏。林素问的额伤在劣质草药和自身年轻生命力的支撑下,渐渐结痂,不再流血,但留下一道暗红色的、狰狞的疤痕,横亘在她光洁的额头上,像一道永恒的烙印。

身体的痛苦稍减,心灵的煎熬却与日俱增。对自身命运的恐惧,对家人下落的担忧,尤其是对陈慕羲吉凶的未知,像三重枷锁,牢牢地锁着她,让她喘不过气。

赵班头偶尔会来,依旧带来相对干净的食物和伤药,有时还会有一两本磨破了边的、不知从哪里找来的闲书。他话不多,但林素问能感觉到,他似乎在暗中履行着某种承诺,尽可能地让她在这暗无天日的环境中,过得稍好一些。

这微不足道的“照顾”,在这绝望的深渊里,竟成了她唯一能抓住的、与外界的微弱联系。她开始尝试着,在赵班头来时,用干涩的声音,询问一些外界的情况,尤其是关于陈府的。

赵班头依旧避重就轻,只含糊地说陈公子在养伤,让她不必过于担心。但他眼神中偶尔闪过的一丝复杂,让林素问无法完全安心。

这日,赵班头送来晚饭时,破天荒地多停留了片刻。他看了看林素问额上那道疤痕,忽然低声道:“林小姐,令尊的案子……听说,巡抚衙门那边,争论很大。”

林素问猛地抬起头,心脏骤停了一瞬。这是她第一次听到关于父亲案子的确切消息!

“争论?”她的声音因紧张而发颤。

“嗯。”赵班头压低了声音,“听说……证据似乎有些……蹊跷。有人力主严办,也有人认为……或许另有隐情。总之,案子一时半会儿,恐怕还结不了。”

蹊跷?另有隐情?

这几个字,如同黑暗中骤然划过的闪电,瞬间照亮了林素问死寂的心田!难道……父亲真的是被冤枉的?难道……林家还有一线生机?

这股突然涌入的希望,如此微弱,却又如此强烈,让她几乎承受不住,身体微微颤抖起来。如果父亲是冤枉的,那她……她是不是也不必非死不可?她是不是……还有机会,再见到……他?

这个念头一旦生出,便再也无法遏制。求死的决心,在“可能存在的冤屈”和“对那人深深的牵挂”面前,开始动摇了。

她看着赵班头,眼中第一次燃起了除了绝望和死寂之外的光芒,那是一种混合着急切、期盼和一丝卑微祈求的光。

“赵班头……求您……如果……如果有什么消息……能否……告知于我?”她艰难地开口,声音里带着自己都未察觉的颤抖。

赵班头看着她眼中那簇重新燃起的、微弱却顽强的火苗,沉默了片刻,终究点了点头:“我会留意。你好生将养着,活着……才有希望。”

活着,才有希望。

这句话,赵班头说过,陈慕羲也曾对她声嘶力竭地喊过。以前她觉得是奢望,是折磨,但此刻,听着窗外隐约传来的、不知是谁家的炊烟气息,感受着额上伤疤愈合带来的细微痒意,她忽然觉得,这句话,或许……有那么一丝道理。

她拿起赵班头留下的那本闲书,是一本志怪传奇。她翻开一页,借着窗口那点微弱的天光,一字一字,艰难地读了起来。

阅读,让她暂时逃离了这令人窒息的现实,也让她麻木的心神,重新开始缓慢地运转。

那一线微光,虽然来自最幽暗的深渊,却终究是光。

第四十章 僵局

陈府的气氛,并未因为陈慕羲的伤势稳定而有所缓和,反而陷入了一种更深的、无声的僵持。

陈鸿渐依旧每日上朝、处理公务,回府后大多时间待在书房,极少踏入后院,更不曾再去看过陈慕羲。他似乎用繁忙的公务和刻意的忽视,来应对儿子那场惨烈反抗带来的冲击。府中的下人噤若寒蝉,行事愈发小心,生怕触怒了这位面色日益沉郁的家主。

沈氏则将所有精力都放在了照顾儿子身上。陈慕羲的身体在汤药的调理下慢慢恢复,伤口逐渐愈合,能够下床轻微活动。但他整个人却像是变了一个人。

他变得极其沉默,可以一整天不说一句话。对父母的请安问候,只是机械地回应,眼神疏离,没有任何温度。他不再读书,不再习字,只是常常独自坐在窗边,望着庭院里那株在风雨中顽强存活的芭蕉,一看就是几个时辰。那双曾经清澈明亮的眼睛里,如今只剩下一片荒芜的沉寂,仿佛所有的热情、所有的光芒,都已在那个流血的清晨燃烧殆尽。

沈氏试图与他谈心,提起秋闱,提起未来的安排,甚至小心翼翼地提及为他物色合适的亲事,想用新的希望冲淡旧的伤痛。但陈慕羲只是听着,没有任何反应,既不反对,也不赞同,仿佛她说的这一切,都与他毫无关系。

他的灵魂,仿佛被困在了一个无形的结界里,外人进不去,他自己也出不来。

这种死水般的沉寂,比之前的激烈反抗更让沈氏感到恐惧和无力。她宁愿儿子像之前那样愤怒、挣扎,至少那代表着他还有生气。而现在,他像一座正在缓慢冷却的火山,内部是冰冷的灰烬。

而这一切的根源,他们都心知肚明,是那个已经被押走、生死未卜的林家小姐。

这个名字,成了陈府的一个禁忌。无人敢提,却又无处不在,像一道无形的鸿沟,横亘在父子之间,夫妻之间,也横亘在陈慕羲与这个世界之间。

僵局,如同江南梅雨季厚重的阴云,笼罩着这座显赫的府邸,压抑得让人喘不过气。没有人知道,这僵局将会以何种方式被打破,而那打破僵局的力量,又将来自何方。

---

(第三十六至四十章,完)

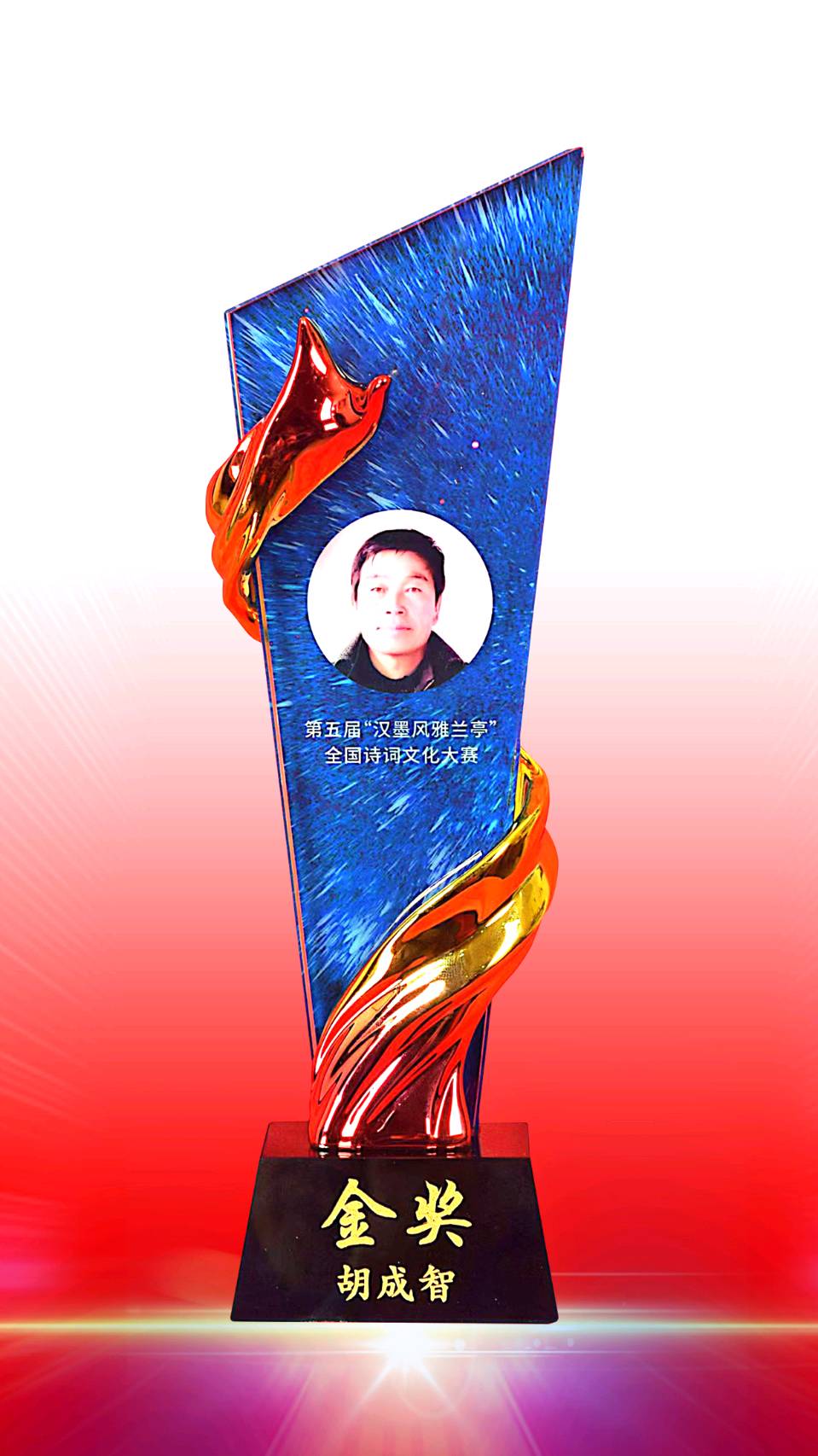

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代开始文学创作,现任都市头条编辑,《丛书》杂志社副主编。认证作家。曾就读于北京鲁迅文学院大专预科班,并参加作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖。其创作的军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯文学奖”一等奖;中篇小说《金兰走西》荣获全国“春笋杯”文学奖。

目前,已发表作品一万余篇,包括《青山不碍白云飞》《故园赋》等诗词,以及《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》等近二百部长篇小说,多刊于都市头条及全国各大报刊平台。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点