精华热点

精华热点 第一部:沉舟 (1840-1895)

第一章:惊涛

林家的宅邸坐落在珠江入海口不远处的山丘上,那青砖黛瓦在岭南潮湿的空气中总泛着一层深绿近墨的苔色。道光二十年六月初八,天色灰蒙蒙的,像是被海水浸透的宣纸。林怀瑾坐在书房窗前,手中是一卷《海国图志》,这是他托十三行的洋商朋友辗转购得,书页间还残留着海洋的咸腥气。他的手指划过“英吉利”三字,眉头微蹙,窗外是自家绵延的盐田和通往澳门港的商路,往日此时,应是舳舻千里的繁忙景象,可今日,海面竟异样地空旷。

“父亲。”长子林启源立在门边,他已二十二岁,身形挺拔如松,眉眼间继承了其母的清秀,却更多了林怀瑾年轻时的锐气,“巡海的疍民来报,说……说番禺那边的海面上,来了许多从没见过的‘火轮船’,黑烟蔽日。”

林怀瑾没有立即回头,他的目光仍胶着在书页上那简略勾勒的船形图。火轮船?他并非毫无耳闻,十三行的商人闲聊时提过,泰西诸国已能造出以火力催动铁轮、不借风帆便可逆风而行的怪船。但那终究是远在天边的传闻,如今,这传闻竟顺着咸腥的海风,吹到了自家门前。

“来了多少?”他的声音沉稳,听不出波澜。

“说不清,只说桅杆如林,一眼望不到头。”林启源的声音里带着年轻人特有的、对未知事物的兴奋与不安交织的情绪,“爹,魏先生的书中,可曾提及这等船坚炮利?”

林怀瑾终于合上书,转过身。他年近五旬,面容清癯,眼神是经年累月与账册、海风打交道磨砺出的精明与沉静。“提及了,却未曾想,来得如此之快。”他站起身,走到墙边悬挂的简陋海图前,手指点在虎门的位置,“英夷为鸦片而来,其心叵测。朝廷……唉。”他未尽之语化作一声轻叹,沉甸甸地压在林启源心头。他知道父亲与两广总督林则徐大人有旧,深知禁烟之艰与朝中羁绊之深。

就在这时,一阵急促的脚步声由远及近,管家福伯几乎是踉跄着冲进书房,脸色煞白,连平日最讲究的礼数都忘了:“老爷!少爷!不好了!虎门……虎门那边打起来了!炮声……好密的炮声!”

林怀瑾身形微微一晃,手指下意识地攥紧了海图的边缘,那粗糙的纸张几乎要被他捻破。他疾步走到窗边,推开沉重的木窗。远处,闷雷般的轰响隐隐传来,并非天边积雨云带来的那种,而是连绵不绝、低沉而充满毁灭意味的咆哮。天空的灰色被一种不祥的橘红色映亮了一角,仿佛地狱的业火在海上燃烧。

“备船!”林怀瑾猛地转身,声音斩钉截铁,“去澳门!”

“父亲!此时海上太险!”林启源急道。

“险?”林怀瑾看着儿子,眼神复杂,有忧虑,有决绝,更有一丝不易察觉的、对时代洪流袭来的无力感,“林家基业在此,海便是我们的命脉。若不亲眼看个分明,如何应对?源儿,你留守家中,紧闭门户,安抚好你母亲和妹妹。”他顿了顿,加重语气,“记住,无论听到什么,看到什么,这个家,不能乱。”

林启源看着父亲瞬间仿佛苍老了几岁的背影,又听着那越来越清晰的、象征着旧时代崩塌的炮声,一股寒意从脚底直窜头顶。他张了张嘴,最终只化作一句:“父亲……万事小心。”

第二章:暗流

澳门,普济禅院后的僻静小院。空气中弥漫着檀香与海风混合的奇异味道。林怀瑾与一位身着半旧长衫、目光却锐利如鹰的中年男子对坐,他是叶坤,早年跑船下南洋结识的挚友,如今是这一带消息最灵通的“海客”,与洋人、官府、江湖乃至疍民海盗皆有往来。

“林兄,晚了。”叶坤将一杯浓茶推到林怀瑾面前,面色凝重,“关天培将军……殉国了。”

“什么?!”林怀瑾端茶的手猛地一颤,滚烫的茶水溅出,在手背上留下红痕也浑然不觉。那位在宴席上曾与他纵论海防、豪气干云的将军,竟已……

“英舰炮火太猛,我们的炮台……唉,如同孩童的玩具。”叶坤的声音低沉沙哑,“琦善大人到了广州,怕是要主和了。林则徐大人……前途未卜。”

每一个字都像重锤,敲在林怀瑾心上。他感到一阵眩晕,赖以维系的世界正在脚下分崩离析。他经营的盐业、他与十三行合作的茶叶丝绸生意、他依仗的朝廷威仪、他信奉的“天朝上国”……在那些喷吐着黑烟和火焰的巨舰面前,竟如此不堪一击。

“那些火轮船,究竟……”林怀瑾艰难地开口。

“名曰‘复仇女神号’、‘康沃利斯号’,”叶坤眼中闪过一丝对林怀瑾天真问话的怜悯,“铁肋木壳,蒸汽驱动,逆风逆水,日行千里。舰炮射程、精度,非我土炮所能及。林兄,我们面对的,是截然不同的对手了。”他凑近压低声音,“朝廷内部,主战主和,争论不休。有人怕洋人,更有人……怕汉人借此掌兵,尾大不掉。”

林怀瑾默然。这才是最深的暗流。外患虽剧,内忧更甚。他想起了广州城内那些因禁烟而利益受损、对林则徐暗怀怨怼的官商,想起了朝中那些对“开眼看世界”嗤之以鼻的守旧清流。一股巨大的疲惫感攫住了他。

“叶兄,依你之见,日后这局面……”

“通商口岸必开,鸦片……怕是禁不住了。”叶坤的话像冰冷的刀子,“生意要做,但规矩,得按洋人定的来了。林兄,早作打算。”

离开禅院时,已是黄昏。澳门的街道上,不同肤色的水手、商人穿梭往来,带着一种林怀瑾既熟悉又陌生的喧嚣。他看到码头上堆积如山的印度棉花、西洋钟表,也看到角落里缩着的、面黄肌瘦的烟民。繁荣与腐朽,开放与屈辱,如此诡异地交织在一起。

回到暂居的客栈,林怀瑾独坐灯下,取出随身携带的一枚田黄石印章,上刻“四海承平”。这是父亲在他接手家业时所赠。他摩挲着温润的石面,平生第一次,对这四个字产生了彻骨的怀疑。四海,何曾承平?而今日之后,这“平”字,又将以何种代价换取?

窗外,一艘悬挂着米字旗的蒸汽商船拉响汽笛,声音尖锐刺耳,撕裂了南中国海宁静的夜空。林怀瑾闭上眼,那笛声仿佛在他脑海中不断回荡,预示着一条身不由己、已被时代的惊涛骇浪所裹挟的未知航路。

第三章:断楫

林启源站在伶仃洋外一片狼藉的海滩上。咸腥的海风里混杂着硝烟未尽的气息和一种若有若无的、蛋白质烧焦后的恶臭。他是瞒着母亲,带着两个忠仆偷偷乘小船来的。父亲自澳门送回信后便音讯渐稀,只言片语间透出的沉重,让他无法安坐家中。

眼前的一切,让他年轻的、尚未完全被世事磨砺的心感受到了前所未有的冲击。

原本应是金黄细腻的沙滩,此刻布满深陷的车辙、杂乱的脚印、碎裂的木板和扭曲的金属片。一截断桅斜插在淤泥里,上面残留的半面破旗无力地垂着,依稀可见是大清的龙纹,却被炮火熏得焦黑。不远处,一艘小型广船侧翻在水边,船体被开了几个恐怖的大洞,海水随着潮汐进出,发出呜咽般的声音。更远处,几具无人收拾的尸体被潮水推上滩涂,肿胀变形,衣不蔽体,引来成群海蝇嗡嗡作响。

这就是战场?这就是父亲信中那语焉不详的“失利”?这就是叶坤叔口中那“截然不同的对手”所留下的印记?

一个老疍民,蹲在破损的船边,用粗糙的手掌抚摸着船板上被炮弹撕裂的创口,眼神空洞,嘴里喃喃念叨着无人能懂的音节。林启源走过去,递过一壶水。

老疍民浑浊的眼睛看了他片刻,接过水壶,却没有喝。“后生仔,没见过吧?”他的声音像被砂纸磨过,“那些鬼船……会喷火,会冒烟,跑得比风还快……我们的船,还没靠近,就被……就打碎了……关军门……好官啊……就那么……”他哽咽着,说不下去,只是反复摩挲着那破洞的边缘,仿佛想将它抚平。

林启源感到胃里一阵翻搅。他读过圣贤书,学过骑射,以为自己懂得什么是勇气,什么是牺牲。但此刻,面对这赤裸裸的、技术代差带来的碾压式毁灭,那些书本上的概念显得如此苍白无力。这不是势均力敌的搏杀,这几乎是一场……屠杀。一种混合着愤怒、屈辱、恐惧和茫然无措的情绪,在他胸腔里左冲右突,找不到出口。

他想起离家前,妹妹婉清仰着天真烂漫的小脸问他:“哥哥,洋人长得和我们一样吗?他们为什么要来打我们?”他当时只能用“蛮夷无知,窥伺天朝”来搪塞。可现在,他发现自己根本无法回答这个问题。那些“蛮夷”拥有着远超“天朝”的技艺和武力。

“少爷,看那边!”一个仆人指向海面。

林启源抬眼望去。暮色四合的海平线上,几艘庞大的黑影正缓缓移动,桅杆如林,黑烟滚滚,如同浮在海上的移动城堡。即使隔着这么远的距离,依然能感受到那种冰冷的、机械的、无可匹敌的压迫感。那是胜利者的姿态,是新时代的宣告。

“断楫……”林启源无意识地重复着这个词。他曾听老水手说过,在海上,舵楫折断,意味着船失去了方向,只能随波逐流,听天由命。此刻的大清,此刻的林家,是否也如同这断了楫的船?

他弯腰,从淤泥中拾起一块尖锐的、带着焦痕的木屑,紧紧攥在手心,木刺扎入皮肤,带来清晰的痛感。这痛感让他从巨大的震撼和迷茫中稍稍清醒。他转身,不再看那令人绝望的海面,对仆从说:“我们回去。”

他的声音很轻,却带着一种前所未有的决绝。海风卷起他青衫的衣角,猎猎作响,仿佛一面小小的、不屈的旗帜。他知道,从这一刻起,他的人生,他家族的未来,都将与这片不再平静的海紧密相连,再也无法分割。而那条回家的路,似乎也变得格外漫长而崎岖。

第四章:星火

广州城,十三行街区的商馆在夏夜里灯火通明。与城外战火初熄的惨淡不同,这里仿佛另一个世界。穿着燕尾服的洋商、拖着长辫的中国买办、衣着艳丽的妓女、端着玻璃酒杯的各国水手……在音乐、酒精和鸦片烟雾中,构成一幅光怪陆离的浮世绘。

林怀瑾坐在“丰泰行”二楼的账房里,窗外传来的爵士乐小调刺耳地敲打着他的神经。他刚刚送走一位名叫亨利的英国茶叶商人,完成了一笔利润尚可的交易,用的却是刚从汇丰银行取来的、带着油墨味的墨西哥鹰洋。白银外流的趋势,并未因战争的暂时平息而缓解,反而因条约规定的巨额赔款和被迫开放的通商而加剧。

桌上摊开着最新的《广州纪事报》(Canton Register),上面用英文刊登着《南京条约》的正式文本。即使林怀瑾的英文不算精通,借助叶坤的翻译和那些触目惊心的数字——二千一百万银元、五口通商、割让香港——也足以让他明白,这是一个时代的彻底转折。

“林老板,还在为条约伤神?”一个略带吴侬软语口音的声音在门口响起。是沉善兰,江浙一带的丝绸商人,也是林怀瑾近年的生意伙伴。他约莫四十岁年纪,面白无须,眼神灵活,总带着三分笑意。

“沉老板。”林怀瑾收起报纸,勉强笑了笑,“时局如此,生意总要做下去。”

“正是此理!”沉善兰自顾自坐下,熟练地拿起桌上的紫砂壶给自己斟了杯茶,“朝廷赔它的款,我们发我们的财。这口岸一开,生意路子反而更广了。洋人喜欢我们的丝茶,我们正好可以多换些他们的洋布、钟表回来,两头赚钱。”

林怀瑾看着沉善兰那因兴奋而微微发红的脸庞,心中五味杂陈。他理解这种务实,甚至某种程度上也必须如此,但一种更深的不安萦绕着他。“沉老板可知,此番条约之后,海关税则需与洋人‘秉公议定’?日后这利润厚薄,怕是由不得我们了。”

沉善兰摆摆手,不以为意:“规矩是人定的,总有变通之法。林老板在官场、在海上人脉广,只要我们联手,何愁不能在这新局里占得先机?”他压低声音,“我听说,香港那边,地价已经开始飞涨了。洋人要在那里建码头、开商行,正是入手的好时机。”

林怀瑾沉默着。香港,那个如今已飘着米字旗的小岛,像一根刺,扎在所有知情者的心头。他想起叶坤私下告诉他,一些原本在广州经营的洋行,已开始将重心转移至香港。一种被连根拔起、根基动摇的感觉再次袭来。

“此事……容我再想想。”林怀瑾没有立刻答应。

沉善兰也不强求,又闲聊几句便告辞了。账房里重归寂静,只有窗外隐约的靡靡之音和桌上西洋座钟规律的滴答声。林怀瑾走到窗边,看着楼下街道上那些醉醺醺的、高视阔步的洋人水手,又望向南方,那是香港的方向。

就在这时,街角一阵骚动。几个衣衫褴褛的百姓,围着一个站在木箱上的年轻人。那年轻人似乎正在激昂地讲着什么,但由于距离和嘈杂,听不真切。只见他挥舞着手臂,周围的人群时而寂静,时而发出压抑的惊呼和议论。

林怀瑾认得那年轻人,是常在码头帮人写家书的穷书生,姓孙,听说读过几年私塾,后来家道中落。平日里看起来沉默寡言,此刻却像换了个人。

“他在说什么?”林怀瑾问刚送沉善兰出去的伙计。

伙计探头看了看,撇撇嘴:“还能说什么?无非是洋人如何可恶,朝廷如何无能,长此以往,国将不国之类的疯话。老爷不必理会,这些穷酸书生,也就只能过过嘴瘾。”

林怀瑾却没有移开目光。他看到那姓孙的年轻人,在昏暗的煤气路灯下,那张因激动而扭曲的脸上,一双眼睛却亮得惊人,仿佛有两簇火焰在瞳孔深处燃烧。那火焰,林怀瑾在某些时刻,似乎也在儿子启源的眼中看到过。

那是迷茫,是愤怒,是不甘,或许……也是一点尚未被现实完全浇灭的、微弱的星火。

林怀瑾轻轻拉上了窗帘,将窗外的喧嚣与那点不合时宜的“星火”隔绝开来。他需要冷静,需要权衡。家族的存续,比一时的意气更重要。他坐回桌前,重新摊开账册,拿起算盘,手指熟练地拨动着珠子,那清脆的撞击声在寂静的房间里回响,试图压下心底那片越来越大的、关于未来不确定性的空洞回音。然而,那算盘的声音,听久了,竟也像是无数细小的、焦虑的叩问,一声声,敲打在时代的门扉上。

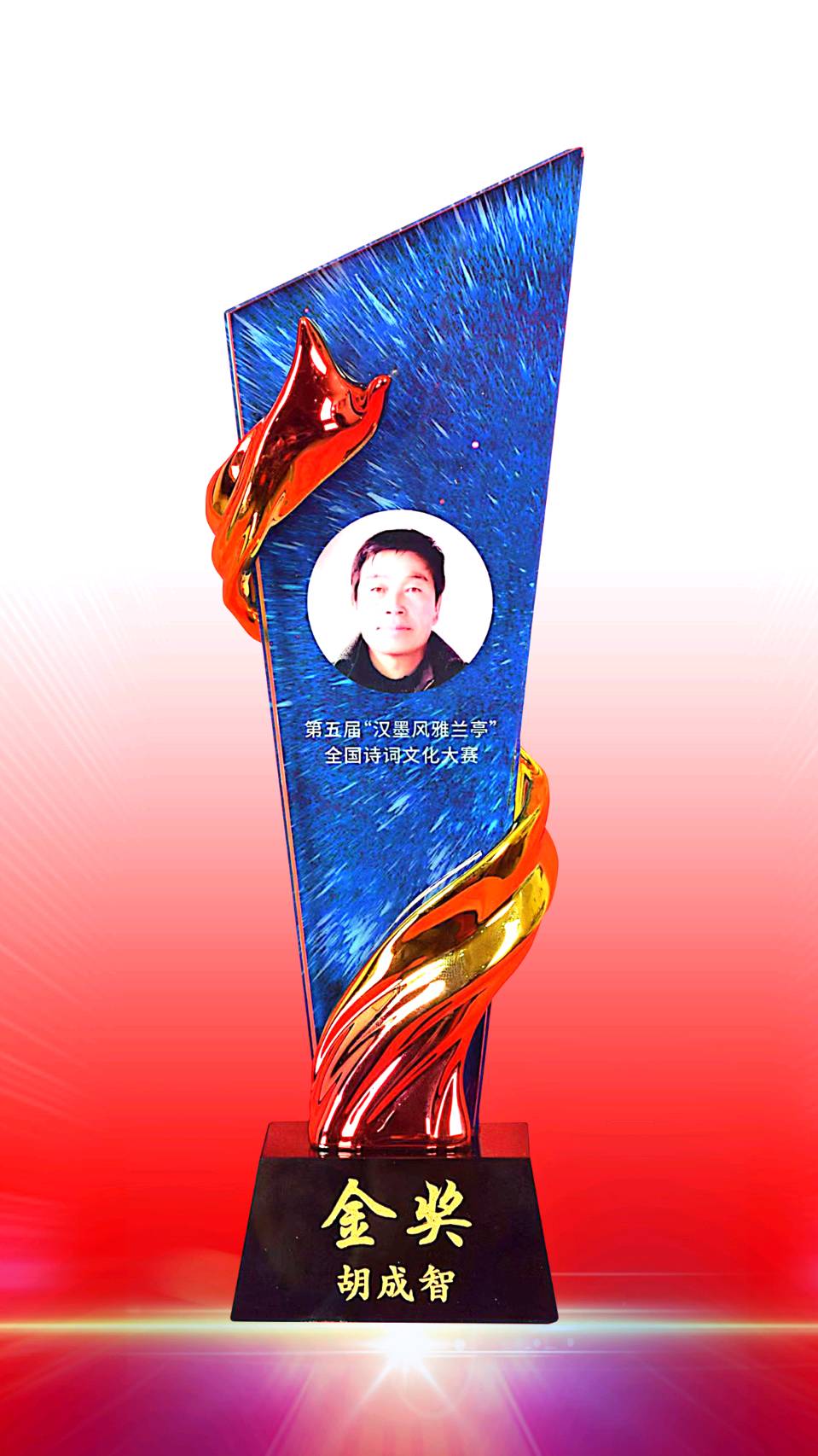

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代开始文学创作,现任都市头条编辑,认证作家。曾就读于北京鲁迅文学院大专预科班,并参加作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖。其创作的军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯文学奖”一等奖;中篇小说《金兰走西》荣获全国“春笋杯”文学奖。

目前,已发表作品一万余篇,包括《青山不碍白云飞》《故园赋》等诗词,以及《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》等近二百部长篇小说,多刊于都市头条及全国各大报刊平台。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。