第二十五章 旧纸堆中的密码

史密斯洋行的档案室,是比仓库更令人窒息的存在。空气里弥漫着旧纸张、劣质墨水与灰尘混合的沉闷气味,仿佛时间本身在这里腐朽、沉淀。高高的档案架如同墓碑般林立,上面堆满了自洋行成立以来数十年的往来信函、货运单据、库存清单和账目副本。这些泛黄脆化的纸页,是资本流动无声的证词,记录着财富的积累与风险的转嫁。

沈墨笙以“协助托马斯整理积压档案”为名,获得了进入这里的许可。这无疑是一项枯燥且不被重视的苦役,托马斯乐得有人接手,只是敷衍地交代了几句分类原则便不再过问。而这,正是沈墨笙所需要的——一个不受打扰的、可以系统梳理洋行与东方贸易往来的绝佳机会。

他搬来一架吱呀作响的木梯,从最角落、灰尘最厚的架子顶层开始。手指拂过纸面,留下清晰的痕迹,惊扰了蛰伏多年的蠹虫。他并非盲目翻检,而是带着明确的目的性:寻找所有与“锦云记”、与中国丝绸、尤其是与那批特殊织品相关的记录。

这项工作极其考验耐心与眼力。大部分文件是枯燥的航运时刻表、保险单据和格式化的商业信函。但他知道,真正的线索往往隐藏在不起眼的细节里——一个模糊的中文印章,一个非常规的货品描述,一个异常的价格数字,甚至是一段看似无关的附言。

日复一日,他埋首于这片由字母和数字构成的故纸堆中。煤油灯的光晕在黄昏时分便早早亮起,将他俯身查阅的身影投在斑驳的墙壁上。灰尘沾染了他的西装袖口,干燥的纸屑让他喉咙发痒,但他浑然不觉。他的全部心神,都沉浸在与过往岁月的对话里。

渐渐地,一些碎片开始浮现,拼凑。

他发现了几份盖有“锦云记”暗红色篆书印章的早期订货合同,日期远在父亲沈文渊执掌家业之前,签署人是他那位以开拓精神著称的祖父。合同条款严谨,对丝线的品级、色泽、拉力都有近乎苛刻的规定,旁边甚至有祖父用细毛笔写下的、关于洋行代理人品行的简短评语,字迹刚劲,透着一股老派商人的精明与风骨。

他还找到了一些零散的货运清单,上面用花体英文标注着“Special Commission for Collector W”(为W收藏家特制)、“Fragile Imperial Style Tapestry”(易碎的宫廷风格挂毯)等字样,后面跟着的价格高得令人咋舌,远超普通贸易的范畴。这些记录分散在不同年份的卷宗里,不成系统,显然并非洋行的主营业务,更像是一种隐秘的、高利润的副业。

最让他心跳加速的,是一张夹在光绪某年账本里的、不起眼的便笺。便笺上是用流畅英文写就的几行字,内容是关于一批“源自前朝内府”(originated from the previous Imperial Household)的织品运输注意事项,特别强调要“避光防潮,谨慎处理,勿与普通货品同置”。落款只有一个花押式的缩写:“W.P.”。

W.P.…… W 收藏家…… 怀特爵士(White)?彭布罗克(Pembroke)?还是某个完全不为人知的神秘人物?

这些散落在浩渺卷宗里的碎片,像一颗颗蒙尘的珍珠,被他小心翼翼地捡拾起来。他在自己带来的、一本空白账簿的背面,用极细的毛笔,以只有他自己能看懂的符号和简图,开始绘制一幅隐秘的脉络图。他将不同年份的记录、不同的人物缩写、不同批次的织品信息,尝试着进行关联、比对。

这不仅仅是在查阅档案,这更像是在破译一个关于文化流失、关于资本运作、关于那些流落织品真实身世的、尘封已久的密码。每一次发现,都让他对这批织品背后的故事,以及史密斯洋行在其中所扮演的角色,有了更深一层的认识。

他感到自己正在接近某个核心的真相。这真相,或许残酷,或许充满不堪,但唯有了解它,才能真正理解这些织品为何会流落至此,也才能为它们,也为自己,找到一条真正通往尊严与救赎的道路。

档案室的窗外,利物浦的天空依旧阴郁。但沈墨笙的心中,却因为这些在旧纸堆中发现的、沉默的密码,而燃起了一簇更为冷静、也更为坚定的火焰。

---

第二十六章 镜像

一个细雨霏霏的周六午后,沈墨笙撑着一把黑色的旧伞,走进了位于利物浦市中心的沃克艺术画廊。他并非为了欣赏那些欧洲大师的油画而来,他的目标,是画廊侧翼一个相对冷清的展厅——那里正在举办一个名为“远东意象:十七至十九世纪欧洲视野中的中国”的小型特展。

展厅里参观者寥寥。墙壁上悬挂着布歇设计的充满洛可可风情的中国题材挂毯、普桑笔下想象出来的东方山水、以及无数外销画——那些由广州画匠为西方市场批量生产的、描绘着茶叶种植、丝绸生产、市井风情的水粉画和玻璃画。

沈墨笙在一幅巨大的外销画前停住了脚步。画作描绘的是一间规模宏大的丝绸工坊,数十名梳着长辫的工匠在不同的工序上忙碌着,缫丝、纺线、染色、织造……画面色彩鲜艳,构图饱满,细节繁琐,极力营造出一种东方特有的、井然有序而又充满异国情调的生产景象。

然而,在沈墨笙的眼中,这幅画却充满了令人不适的扭曲与隔膜。

画中的工匠们面容模糊,表情呆滞,如同没有灵魂的提线木偶,被安排在一个预设好的、满足西方人猎奇心理的舞台上。织机的结构似是而非,丝绸的光泽被处理得过于甜腻,整个场景更像是一个被精心包装的、关于东方生产力的童话,而非真实劳动的再现。它过滤掉了工坊里闷热潮湿的空气、蚕丝煮熟后的腥甜气味、织工们长年累月弓背操作导致的腰肌劳损、以及那双因过度辨识丝线而早早昏花的眼睛。

这哪里是“锦云记”的天工阁?这分明是欧洲人透过自身文化滤镜,所看到的一个扁平化、符号化了的“中国”。

他移步到另一组展示外销瓷器的玻璃柜前。那些色彩浓烈、纹饰繁复的“满大人”图案(China Mandarin),将中国的官员和仕女描绘成动作夸张、表情怪诞的模样,充满了西方视角下的误解与猎奇。就连那些看似精美的广彩瓷器,其浓艳的色彩和迎合西方审美的纹样,也与宋瓷的含蓄、元青花的豪迈、乃至明清官窑的典雅,相去甚远。

沈墨笙感到一种深刻的不适与悲哀。在这个展厅里,他面对的并非真正的中国,而是欧洲按照自身欲望和想象,所构建出来的一个“中国镜像”。这个镜像是失真的,它放大甚至扭曲了某些奇观性的元素,而滤掉了其内在的精神气质、文化逻辑和真实的生活肌理。

他不禁联想到自己在史密斯洋行的处境。布朗经理、托马斯,甚至那些曾对东方织品表示惊叹的客户们,他们看到的,是否也只是他们想看到的“镜像”?他们欣赏云锦的华丽,惊叹缂丝的精细,或许也会为那幅兰石缂丝中的“隐秘金线”而感到好奇,但他们真的能理解这华丽背后“寸锦寸金”的艰辛、这精细之中“与子同袍”的情感寄托、这隐秘金线所代表的“穷且益坚”的文化风骨吗?

恐怕很难。他们如同这些外销画的作者和观众,站在自身文明的彼岸,眺望、描绘、消费着一个被简化、被曲解的“他者”。

自己孜孜不倦地想要守护和传达的,那个真实、复杂、充满血肉与灵魂的故国文明,在跨越了地理与文化的重重阻隔之后,抵达彼岸时,是否终究难逃被“镜像化”的命运?自己所有的努力,是否最终也只是在为这个“镜像”,增添一抹看似更“真实”、实则依然被观看、被定义的色彩?

一种无力感悄然袭来。他意识到,文化的传播与理解,其难度远超他的想象。横亘在两种文明之间的,不仅是语言,不仅是地理,更有一道由历史、权力、认知惯性所构筑的、几乎难以逾越的鸿沟。

他站在那幅失真的丝绸工坊外销画前,久久未动。玻璃展柜的反射中,映出他自己模糊的身影——一个穿着西式服装、面容疲惫的东方青年,置身于一个由西方人构建的“东方意象”之中。

他与他所要守护的对象,一同被困在了这失真的“镜像”里。

---

第二十七章 无声的对话

自沃克艺术画廊归来后,一种难以排遣的郁结盘踞在沈墨笙心头。那个失真的“镜像”世界,像一层透明的屏障,横亘在他与他试图沟通的对象之间。他感到自己的言辞,甚至他守护的那些织品本身,都在穿越这层屏障时,被不同程度地扭曲、折射,失去了本真的力量。

周一的洋行,依旧是一片按部就班的沉闷。他被指派去协助核对一批新到港的印度棉花的品质报告,数字与表格如同密密麻麻的蚁群,啃噬着他的精力与时间。午休时分,他避开食堂里嘈杂的人声,独自一人,再次来到了仓库深处,那批东方织品存放的区域。

他没有开灯,任由高窗外透进的、利物浦常见的灰白光线,勉强照亮这片空间。他走到那幅被修补好的《瑶池吉庆图》缂丝前——它已被重新卷起,与其他织品一起,静静地躺在定制的木箱里,等待着未知的命运。

他没有将它展开,只是伸出手,隔着包裹的软布,轻轻抚摸着。然后,他的目光转向旁边那幅“云林遗意”的兰石缂丝,转向那些依旧散发着沉静光泽的云锦库缎。

一种冲动驱使着他。他拉过一张闲置的木箱,坐了下来。面对着这些沉默的、来自故国的魂灵,他不再试图去组织那些向洋人解释时需要的、逻辑清晰却总觉隔靴搔痒的英语词句。他改用中文,用他那带着吴侬软语底音的、纯正的官话,低声地、倾诉般地,开始了诉说。

“顾师傅若在天有灵,看到他的手艺流落至此,不知会作何感想……”他的声音在空旷的仓库里显得异常清晰,带着回响,“他总说,织造如修行,一丝一线,皆是心性的投射。这《瑶池吉庆》,他织了整整一年又三个月,画稿改了十七遍……”

他仿佛不是在自言自语,而是在与一个看不见的倾听者进行一场跨越时空的对话。

“你们看这利物浦的天,总是灰的。不像我们苏州,下雨时,天是润的,青的,雨打在芭蕉叶上,声音是脆的,亮的……‘听雨楼’的名字,便是由此而来。父亲说,听的不是雨,是心境。如今,我在这里,雨声依旧,心境却全非了……”

他谈起“锦云记”鼎盛时的光景,谈起天工阁里数百架织机齐鸣的壮观声响,谈起母亲在灯下为他缝制新衣时温柔的侧影,谈起弟弟墨筠偷偷溜进书房,弄污了父亲珍爱的字画后的惶恐……那些被利物浦的阴冷和洋行的压抑所冻结的记忆碎片,此刻在母语的暖流中渐渐融化、复苏,带着鲜活的色彩与温度。

他也谈起当下的困境,谈起布朗经理的冷漠,谈起托马斯的轻视,谈起那场画廊里无声的战争和被剥夺权力的屈辱。他用最质朴、最直接的中文,宣泄着那些无法对外人言说的委屈、愤怒与迷茫。

“我不知道这条路还能走多远……有时候觉得,自己像唐吉诃德,对着风车挥舞长矛……你们说,我是不是很傻?”

没有回答。只有织品在幽光中沉默着,那些丝线与金线,仿佛在吸收着他的话语,他的情感。

然而,在这单向的倾诉中,沈墨笙却感到一种奇异的平静与慰藉。当他使用母语,对着这些同样源自故国母体的文明造物时,那种在对外交流中始终存在的、需要翻译和解释的隔阂感消失了。他不需要费力去说明倪瓒的境界为何高洁,不需要解释龙纹为何象征着至高无上的皇权,不需要论证一道裂痕为何会带来如此深切的痛楚……这一切,都内化在他们共同的文化基因里,是彼此心照不宣的密码。

这场无声的对话,是他精神上的“归家”。在这里,他不再是那个需要不断调整自己以适应环境的“客”,他回归了本真,与这些织品的灵魂,达成了最深层次的共鸣与相互滋养。

他说了很久,直到窗外的光线逐渐暗淡,仓库里重新被暮色笼罩。当他终于停下来时,胸中的块垒似乎消解了大半。他深吸了一口带着灰尘和丝质气息的空气,缓缓站起身。

尽管外部的世界依旧充满挑战,那个“镜像”的隔阂依然存在,但至少在此刻,在这仓库的深处,他为自己找到了一片可以让灵魂自由呼吸的、小小的“母语飞地”。

这,或许便是他能够继续坚持下去的、最重要的力量源泉。

---

第二十八章 转机

命运的转折,有时并非来自精心策划的布局,而是源于一个不经意的细节,在有心人眼中绽放的光芒。

那是一个寻常的午后,沈墨笙依旧在档案室里与故纸堆搏斗。他正在整理一批光绪末年的信函副本,大多是与孟买、加尔各答等地棉花商的往来信件,内容枯燥乏味。就在他准备将一叠信件归入“已处理”的档案盒时,信封背面一行极其潦草的、几乎被忽略的铅笔字,吸引了他的目光。

那行字很小,夹杂在收件人地址和邮票之间,像是某人在匆忙中记下的备忘录。写的是:“Re: W.P. inqu. re: ‘River Village in Snow’ Kesi. Check with old Canton files.(关于:W.P. 询及《雪江归棹》缂丝。查旧广州档案。)”

“River Village in Snow”……《雪江归棹》?

沈墨笙的心脏猛地一跳。他立刻想起,在整理那批织品时,曾见过一幅尺寸不大、但意境极为高远的缂丝小品。画面描绘的是雪后江村,寒林寂寂,一叶扁舟泊于岸边,意境清冷空灵,与常见的富丽堂皇的宫廷风格大相径庭。当时他便觉得此作非同一般,其艺术水准甚至可能在那幅《瑶池吉庆图》之上,只是因其题材“不讨喜”,且没有任何款识,故而被归在不太起眼的一类。

W.P. 再次出现!而且指名询及这幅《雪江归棹》!

他立刻放下手头的一切,像一头嗅到猎物气味的猎豹,开始疯狂地翻找与“旧广州档案”相关的卷宗。那通常是洋行早期在广州设立分行时遗留下来的、最为混乱和古老的一批文件。

经过近乎盲目的翻检,在一個布满虫蛀痕迹、散发着浓重霉味的硬皮账簿的夹层里,他找到了!那是一张已经严重褪色、字迹模糊的清单,清单的标题是:“Items from the Collection of Minister W, received per ‘Lady Hughes’, 18xx(来自W大臣收藏之物品,由‘休斯夫人’号承运,18xx年)”。

清单上罗列了数十件物品,大多是瓷器和玉器,但在清单的末尾,用特别细小的字体标注着:“One Kesi scroll, ‘Snowy River Village’, attributed to the Studio of Clear Ripples. (NOTE: Extremely fragile, cultural significant.)(缂丝手卷一幅,《雪江村棹》,疑为清漪阁制。注:极度脆弱,具有文化意义。)”

“清漪阁”!沈墨笙几乎要惊呼出声。他在国内的典籍中读到过,清漪阁是乾隆朝内府一个极为特殊的机构,并非大规模生产的织造作坊,而是专门召集顶尖工匠,仿制、研究宋元名画,制作仅供皇帝御赏的、最高水平的缂丝和刺绣艺术品,其作品存世极少,每一件都堪称国宝!

这幅看似不起眼的《雪江归棹》,竟然是清漪阁的制品!其价值,远非一般的宫廷赏赐或流通商品可比!W.P. 询及此物,绝非偶然,此人必定是深知其底细的、极其专业的收藏家或研究者!

一个大胆的计划,瞬间在沈墨笙脑海中成形。

他没有立刻将这一发现报告给布朗经理。他深知,以布朗纯粹逐利的本性,很可能会利用这一信息,以更高价格将《雪江归棹》卖给W.P.(很可能就是怀特爵士),而不会去深究其真正的文化价值,更不会考虑其作为重要文物的归属问题。

他需要借助外力,需要一个能压制布朗商业冲动、并能从更高层面认可这批织品价值的权威力量。

他想到了彭布罗克教授,想到了剑桥大学的菲茨威廉博物馆。

他小心翼翼地用薄纸拓下那行铅笔字和清单上的关键信息,将一切恢复原状,然后不动声色地离开了档案室。

回到公寓,他连夜伏案,用最工整的英文,写了一封致彭布罗克教授的信。在信中,他没有提及自己在洋行的困境,而是以“在进行私人研究时偶然发现”为名,详细描述了《雪江归棹》缂丝的艺术特征,并“谨慎地”提出了其可能与内府清漪阁有关的推测,附上了那份古老清单的拓印件。他恳请教授,以其在学术界的威望,对此信息进行甄别,并探讨菲茨威廉博物馆是否有可能对此类具有重要文化意义的文物进行正式的学术关注乃至接洽。

这是一步险棋。绕过洋行直接与外界联系,一旦被布朗知晓,后果不堪设想。但他别无选择。他必须抓住这个转机,将这批织品,尤其是这幅《雪江归棹》,从纯粹的商品流通领域,推向更高层次的学术与文化遗产保护的视野之中。

他将信投入邮筒时,东方已露出微熹。利物浦清冷的晨风拂过他的面颊,他感到一种久违的、混合着紧张与希望的悸动。

这由一行潦草铅笔字引出的转机,或许将彻底改变他和那些流落织品的命运。他播下了一颗种子,现在,只能忐忑地等待它破土而出的那一刻。

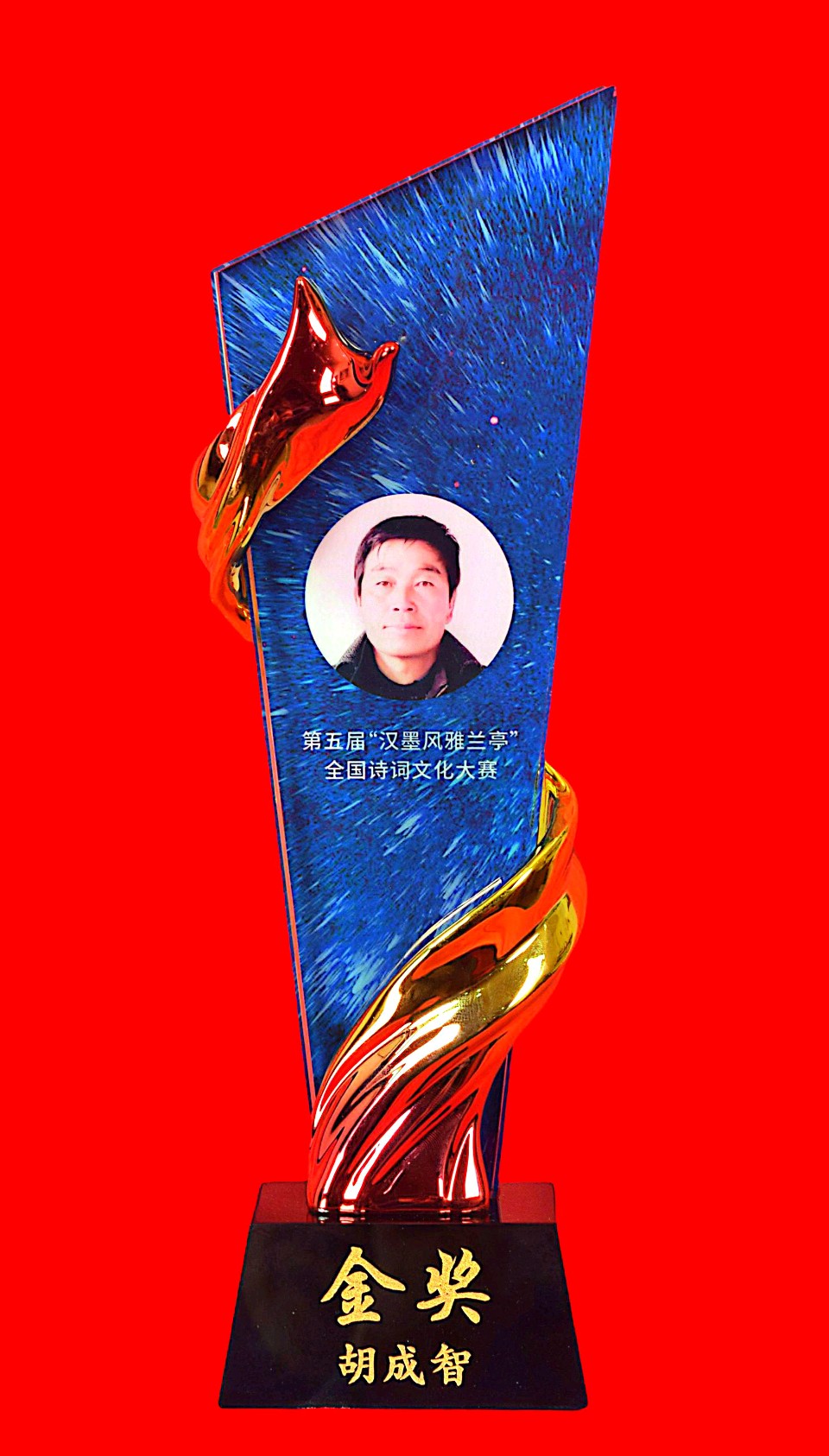

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代开始文学创作,现任都市头条编辑,认证作家。曾就读于北京鲁迅文学院大专预科班,并参加作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖。其创作的军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯文学奖”一等奖;中篇小说《金兰走西》荣获全国“春笋杯”文学奖。

目前,已发表作品一万余篇,包括《青山不碍白云飞》《故园赋》等诗词,以及《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》等近二百部长篇小说,多刊于都市头条及全国各大报刊平台。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点