精华热点

精华热点 我的小学时光:回忆廿世纪五十年代末六十年代初的小学生活

文|文竹

一九五八年秋天,六岁半的我,背着用一条花毛巾做的书包,走进村中央的刘瓦小学。这是一家大户人家的宅院,标准的四合院,即我们当地人所说的“四合套房子”。西南角有一座带地下室的二层小楼。

一年级教室在南屋。我在女生中是年龄最小的,比我大四五岁的女生有好几个,大两三岁的更不在少数。全班只有一个小男生比我还小,他是因为家里没人看孩子才上学的。

刚开学不几天,老师走上讲台刚要讲课,我疾步走到老师身边,递给他一张我叔叔写的小纸条,说:“老师啊,俺改了名了。”老师看了看纸条,说:“啊!”我的名字“玉丰”,常常和那个同姓的“玉凤”出现混淆,老师提问她时我不会站起来,但老师提问我时她常常站起来。于是叔叔给我改了名字。

一次语文课听写一篇只有七个字的课文——“早上起床穿衣服。”老师念到“穿”时,我还没有“起床”,我着急地大喊:“二叔啊,俺还没写完呢!”我的本家二叔启厚老师温和地说:“你写吧。”算术课上,老师提问全班:“4加4等于几?”我立即举手大声回答:“8!”老师说:“对了!”奇怪!我并没有在脑子里计算,更没有数手指头,只是心不在焉地随口而说。是什么指挥我说而且说对了呢?这难道就是所谓的潜意识?

那年代没有纸质作业本,用的是石板石笔。石板十六开大小,周围镶了木框;石笔的原料是化石,长度约等于半根铅笔,比铅笔略细。写字前要用小刀刮石笔,刮出个尖头来写字。一块长约一扎宽约四指的毡片,卷起来,用线缠牢,就是“石板擦”。在石板上做算术题时,我右边的同桌,一位漂亮的女生常常问我,或是看我的石板。她怕交头接耳被老师发现,就要求我写字时把石板侧竖起来,版面朝着她,这样她抄起来神不知鬼不觉。

三年级时,一次分角色朗读课文《给孩子们吃》,人物有列宁、警卫员、女秘书。老师让我担任女秘书。全文我只有一个字的朗读——人们送给列宁同志一条鱼,列宁同志让女秘书给幼儿园的孩子们送去,女秘书说:“是!”学分数时,本村的王世珍老师从家里拿了一个窝头,在讲台上一边切窝头,一边讲二分之一、四分之一。

六年级的政治老师兼音乐老师是傅克厚校长。政治课上,他总是板书满满一黑板,他的字很漂亮,像魏碑。他弹着风琴教《国歌》、教《国际歌》。那些年我祖父在村里代销处干代销员,卖油盐酱醋等日常用品。与老师们很熟。祖父向傅校长借书看,傅校长借给他一本在当时很走红的《红旗谱》。傅校长在调来我们村之前,大概是立了军令状的。据说他先前工作的那个学校升学率不高,他挨了上级的批评,所以他对我们这一级毕业班抓得很紧。临近中考前,成立了课外学习小组,成绩好的和差的搭配着编组,晚上在同学家里点上油灯学习。我家住在村南,我的学习小组在村北。

教我们算术的是大家非常喜欢的张兴武老师。他是幽默大师,他讲课生动,面部表情、肢体语言都很丰富。他兼教地理课,我和同学翠芝常常背后学他讲地平线:“我们站在平坦的原野上,朝前看去,天和地好像连在一起,形成一条直线,这条线就叫地平线。”他右手掌缓缓地向前伸出,把“看”字的调号四声读成一声,好像戏剧里的念白。我的算术作业几乎全是得5分,而且书写工整。张老师书写更工整,他把“5”字写得大大的,弯弯的像称钩。他出身富农,岳父家是地主。据说他曾一度想把名字“兴武”改为“兴无”,因为那时有句政治口号叫“兴无灭资”(无:无产阶级。资:资产阶级)多少年后,我和文娥去看望生病的张老师,他说:“当时你们这几个学习成绩好的学生,都是老师们的爱臣。”

王瑞宝老师是优秀的语文老师,讲课很受欢迎。他范读课文《鲁班学艺》,读得很投入,读得额头上冒着汗珠。我爱好语文,作文常常被王老师在班上宣读,或是贴在教室的墙上。我们几个女生把小尺子横在本子上,写出的字下端刀切般的齐,自以为美观极了。其实小学生应该写楷体字,但那时对于书写,老师只看对错,不教字体,“横平竖直”是写字的标准和口号。放学时,我和文娥等人常常被王老师留下,检查那些没有背过课文的同学,直到他们背过为止。王瑞宝老师调走的那天,我们全班同学趴在课桌上哭了一节课,我们的班长提着行李步行十华里把王老师送到昆仑。

那时我们的体育课没有这项目那项目,因为没有什么体育器械。上体育课无非是到生产队的场院里跑跑步,练练队列、做做游戏。后来校园里安了乒乓球台。我非常喜欢打乒乓球,我报名参加乒乓球小组,但没被批准,张老师说我身体太弱,臂力不行。看着好朋友文娥等几个同学在老师指导下练乒乓球,我羡慕极了。我终生以此为憾。

我们农村学校没有图书馆,能读到的只有班里订的一份《中国少年报》,上面有“动脑筋爷爷”、“知心姐姐”、“大明”、“小灵通”等栏目。老师介绍过《宝葫芦的秘密》《木偶奇遇记》,但都因为没有书而没有读。《雷锋日记》读过:“吃饭是为了人活着,但人活着不是为吃饭。”“对待同志要像春天般的温暖,对待工作要像夏天般的火热,对待个人主义要像秋风扫落叶一样,对待敌人要像严冬一样残酷无情。”

我多次得过奖,最早的奖品是一捆石笔或是一瓶墨水。后来时兴了发奖状,一张张奖状排列在奶奶堂屋迎面的墙上。六年级时,傅校长和几位老师敲锣打鼓把奖状送到学生家。我在大门外侦察情况,听见锣鼓声越来越近,就赶紧跑回家让奶奶出来迎接。我则藏到门楼的峪岭道(平行的两墙之间的半米左右的空间)里,伸头出脑。奶奶笑容可掬地走上前,双手握了校长的手,说些“这孩子叫你们操心了”之类的话。校长则说些“你这个孩子学习很好,你养育了一个好孩子”之类的话。

一九六四年暑假,我们到地址在昆仑的淄博十中参加中考。考试结束,我撑着油纸小花伞,吃着三分钱买的几个西红柿,走在回家的昆王公路上。回忆考题,有一个算术题我竟然不会:关于分数的单位的。我竟然不知道分数的单位,而且还坚决认为是课本上没有、老师也没讲。我的算术考试成绩一向多是满分的,我这学习上的“老虎”,这次“打盹”了。

我们六年级毕业时,全班学生人数减少到只有二十四人,女生只剩七人。很多学生特别是女生都陆续辍学回家看孩子或干家务或到生产队劳动。这一年,我们刘瓦小学二十四名毕业生,被淄博十中录取了八名。据说傅克厚校长兴奋地大喊:“打响了!打响了!”

在中考问题上,我以为如果不是因为讲家庭出身,我们班的录取率还会更高。

地主出身的女同学书琴,一次算术得了一百分。下课后,她走到院子里,倚着墙站着。几个男生在她面前跺着脚齐声大喊:“地主算术一百分!地主算术一百分!”她把头深深地垂下。没到毕业,她就不念了。

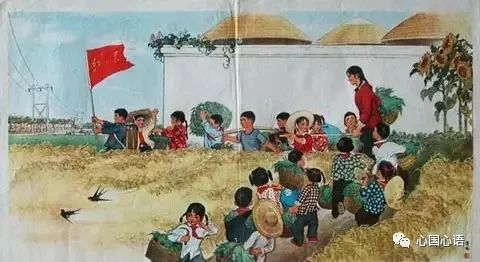

翠芝是我的好朋友,因为我俩都是“没有心眼”的老实人。她学习成绩不错,特别是算术,但她没考上初中,我总觉得与她的富农出身有关。在我们学校,翠芝是很出众的。她母亲手巧,给她做的衣裳别具一格。她总是新牌新色,衣冠楚楚,像个城市的学生。二年级时,国庆十周年文艺演出,她是主角,她舞姿优美,活泼可爱。她蹦蹦跳跳地穿梭于舞蹈队伍中间,把一条长长的红绸子分别传送到五个女同学手里,组成一个大五角星。最后,她走进五角星中间,双手展出一面小国旗。

2018年11月于静虚庵

作者简介

文竹,原名孙凤玲,女,淄川人。中学从教三十余载,学文教文作文化文,俨然“文痴”。其书斋始名“苦竹斋”,后名“静虚庵”,遂自号“静虚庵主人”。退休十余年,犹笔耕不辍,坚持以诗意情怀来对抗琐屑庸俗的现实生活,不断开拓生命的新境界。其文笔清新自然,情感真挚细腻,意境雅致悠远,体现了她对世界、对生命的思考以及对真、善、美的向往与追求。其为文为人脱然不俗,展示了老一代语文教师的风采。

茶水分离 市树市花,扫码聆听超然楼赋

超然杯订购热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版