精华热点

精华热点 用生命书写的英雄赞歌

——二月梅《不朽的杨根思》赏读

宋俊忠

在中国人民志愿军出国作战75周年这个特殊的历史节点,军旅作家二月梅的《不朽的杨根思》以其真挚的情感、独特的视角和深沉的笔触,为我们再现了一位特级战斗英雄的光辉形象,也完成了一次跨越时空的精神对话。这篇散记,既是对英雄的深切缅怀,也是对伟大抗美援朝精神的生动诠释,更是一位职业军人对部队光荣传统的虔诚礼敬。

一、 个人记忆与历史洪流的交织

文章最动人的特点之一,在于其强烈的个人色彩与宏大历史叙事的完美融合。作者并非以一个旁观者或研究者的身份冷静审视历史,而是作为英雄杨根思所在“老部队”的一员,带着深厚的血脉亲情和集体荣誉感重返丹东。

开篇“当秋光漫过鸭绿江的水面时,我又一次踏上了丹东的土地”,将时间的流逝(30余年)与空间的回归交织在一起,为全文奠定了既亲切又庄重的感情基调。这种“寻根”式的探访,使得文章的叙述充满了温度。作者对丹东新旧纪念馆的对比记忆,那个“埋在心底的一束火苗”般的念想,都让这次参观超越了普通的游览,变成了一场期待已久的精神朝圣。当作者站在纪念馆中,他的目光不仅是在观看展品,更是在“寻找”与自己生命轨迹相连的英雄——“我们老部队的骄傲”杨根思。这种身份的认同感,让文章的每一处描写都浸润着真挚的情感,极易引起读者的共鸣。

二、 宏大场景与细节刻画的双重震撼

二月梅在描绘抗美援朝纪念馆时,展现了出色的场面调度能力。他先用简练的笔法勾勒出纪念馆宏大的整体外观:“灰黑色的建筑群依山而建”,“纪念塔,像一柄出鞘的利剑,直指苍穹”,营造出肃穆、崇高的氛围。继而,他将镜头推近,聚焦于中央大厅毛主席与彭德怀元帅握手的巨型雕塑,并对这一场景进行了极富感染力的解读。作者没有停留在外形的描摹,而是深入挖掘这“一握”所蕴含的千钧重量——“握住了一个重大战略决策的坚强自信”,“握住了一个新成立国家的胜败安危”……这种由形入神的写法,将静态的雕塑赋予了动态的历史张力和深刻的象征意义。

文章在处理历史事件时,善于运用细节来增强真实感和冲击力。无论是展柜里“枪管打弯的步枪”,还是“冰雕连”战士脸上结着的“白霜”和扣在扳机上的手指,抑或是杨根思遗物中那枚“被鲜血染红的勋章”,这些具体的物象都成为通往历史现场的钥匙。作者通过这些触手可及(哪怕是隔着玻璃)的细节,将战争的残酷、环境的极端和战士的英勇具象化,使读者能够更直观地感受到那段历史的艰辛与悲壮。特别是对“冰雕连”的描述,作者用“喉咙发紧,说不出一句话”的直接反应,以及“这分明是用生命铸就的坚定信仰、无敌勇气、頑强精神、巍巍丰碑”的深情呐喊,将情感推向了高潮,极具感染力。

三、 英雄形象的立体塑造与精神传承

文章的核心无疑是杨根思英雄形象的塑造。作者采取了层层递进的方式:先是通过纪念馆的整体氛围和长津湖战役的残酷背景进行铺垫,然后在“英雄墙”上“找到”杨根思的名字,最后才集中笔墨,通过讲解员的叙述和展陈的实物,详细回顾了杨根思的成长历程和英雄壮举。在讲述杨根思的故事时,作者既描绘了他作为英雄的高光时刻——抱着炸药包与敌人同归于尽,也追溯了他作为普通战士的成长轨迹:从江苏泰兴参军,在解放战争中屡立战功,到受到毛主席接见。这种叙述使杨根思的形象更加丰满、可信,他并非天生的神话人物,而是在战火中锤炼、在党的培养下成长起来的英雄。

作者特别强调了杨根思的“三个不相信”英雄宣言,并点明这已成为其老部队的“精神密码”。这一笔至关重要,它将英雄的个人行为升华为了集体传承的精神财富,揭示了英雄“不朽”的真正含义——不是肉身的永存,而是精神的生生不息。

文章的结尾,作者将视线从历史的硝烟拉回和平的当下。夕阳下的鸭绿江,“江面上船只往来”, “江风拂过,带来和平的气息”。这宁静祥和的景象与纪念馆内承载的惨烈历史形成鲜明对比,从而深刻地揭示出主题:今天的和平,正是无数个“杨根思”用生命换来的。作者看到年轻面孔在英雄墙前的感动,欣慰地意识到“英雄的故事正在被传承,英雄的精神正在被续写”。结尾点题“杨根思是不朽的”,水到渠成,坚定有力。

四、 平实中见深情,质朴中显力量

作为一名军旅作家,二月梅的语言风格与其身份高度契合。全文没有华丽的辞藻和刻意的修辞,语言平实、质朴,如同一位沉稳的战友在与你促膝长谈,回忆共同的英雄和往事。但正是在这种平实的叙述中,蕴含着巨大的情感力量。无论是“心头则始终涨满着沉甸甸的敬意”这样的心理白描,还是“眼泪顺颊而下”这样的直接抒写,都因其真诚而格外打动人心。

文中多处出现的短句和独立成段的句子,如“我深深地三鞠躬。”“我站在那里,喉咙发紧,说不出一句话——”有效地强化了情感的节奏,营造出凝练、肃穆的氛围。

读罢全文掩卷而思,二月梅的《不朽的杨根思》是一篇情真意切、构思严谨、细节生动、立意深远的优秀散文。它成功地通过一次纪念馆的参观,连接起历史与当下、英雄与后人、牺牲与和平,不仅让读者深刻认识了杨根思这位特级战斗英雄,更让我们思考和平的来之不易与英雄精神的时代价值。这是一曲献给英雄的赞歌,也是一次面向所有人的精神洗礼,充分展现了军旅作家二月梅先生深厚的历史责任感和人文情怀。

链接:

不朽的杨根思(散记)

——写在中国人民志愿军出国作战75周年之际

二月梅

当秋光漫过鸭绿江的水面时,我又一次踏上了丹东的土地。这是时隔30余年的重逢——上世纪90年代初的那个春天,我因公而来。彼时的丹东还带着几分青涩的烟火气,鸭绿江上的铁桥斑驳着岁月的锈迹,老版的抗美援朝纪念馆很显局促,我因时间匆匆,也只是简单地浏览了一下,但心头则始终涨满着沉甸甸的敬意。后来,听闻纪念馆已进行了重修,规模宏大了许多,展陈也更为祥备,于是,心里便也有了一个念想,即想去丹东再好好地、仔细地看一看新落成的纪念馆。这念头,就像埋在心底的一束火苗,随着时光的冲消而日渐强旺。

今年10月25日,恰是中国人民志愿军出国作战75周年,这个时间节点,更让这趟行程增添了几分庄重和肃然。去看纪念馆,不仅是想更清晰地了解那场战争的全貌,还有一个尤为迫切的愿望,就是想去看看他——我们老部队的骄傲、新中国首位特等功臣和特级战斗英雄杨根思。

新的纪念馆比记忆里的老馆辽阔太多。灰黑色的建筑群依山而建,大门正面镶嵌的“抗美援朝纪念馆”七个鎏金大字,在阳光下熠熠生辉。馆区总面积18.2万平方米,展陈面积近3万平方米。门前广场上的抗美援朝纪念塔,像一柄出鞘的利剑,直指苍穹,仿佛在无声地诉说着“保家卫国”的决心。

同行的讲解员是位很有文化造诣的年青姑娘,声音清亮却带着几分肃穆,她引导我们沿着展线缓缓前行,将抗美援朝的历史画卷徐徐展开。“1950年6月,朝鲜内战爆发,美军随即武装干涉,越过三八线,直逼中朝边境,还频繁轰炸我国东北边境城镇。”讲解员的声音在展厅里回荡,墙上的动态地图清晰地标注着美军的推进路线,红色的箭头像一把把尖刀,刺向鸭绿江。“10月,党中央和毛主席经过慎重考虑,作出‘抗美援朝、保家卫国’的战略决策,组建中国人民志愿军,由彭德怀元帅任司令员兼政治委员,于10月19日秘密跨过鸭绿江,开赴朝鲜战场。”

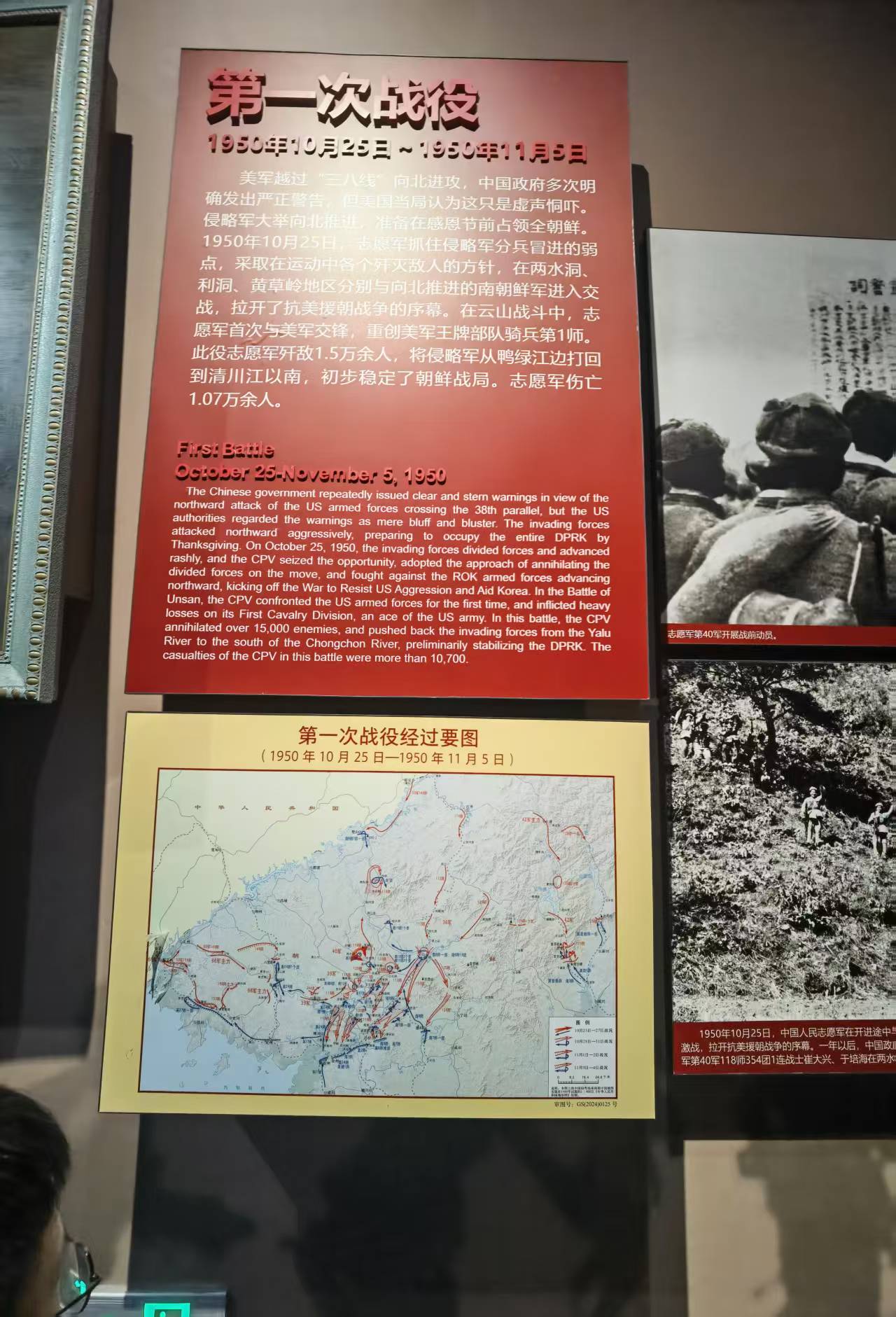

展柜里陈列着当年的电报手稿,字迹工整却带着急促,那是中央军委下达的一道道命令;墙上的照片里,志愿军战士们背着行囊、扛着步枪,趁着夜色跨过鸭绿江,江面的冰层还未封实,他们的裤腿沾满泥水,却没人回头——身后是祖国的灯火,身前是未知的战场,可他们的眼神里只有坚定。讲解员说:志愿军入朝后,先后发动了五次战役,从第一次战役的“遭遇战”打破美军“圣诞节前结束战争”的妄想,到第二次战役的“迂回包围”扭转战局,再到第五次战役的“粉碎美军登陆计划”,一步步将战线稳定在三八线附近,为战争的胜利奠定了基础。

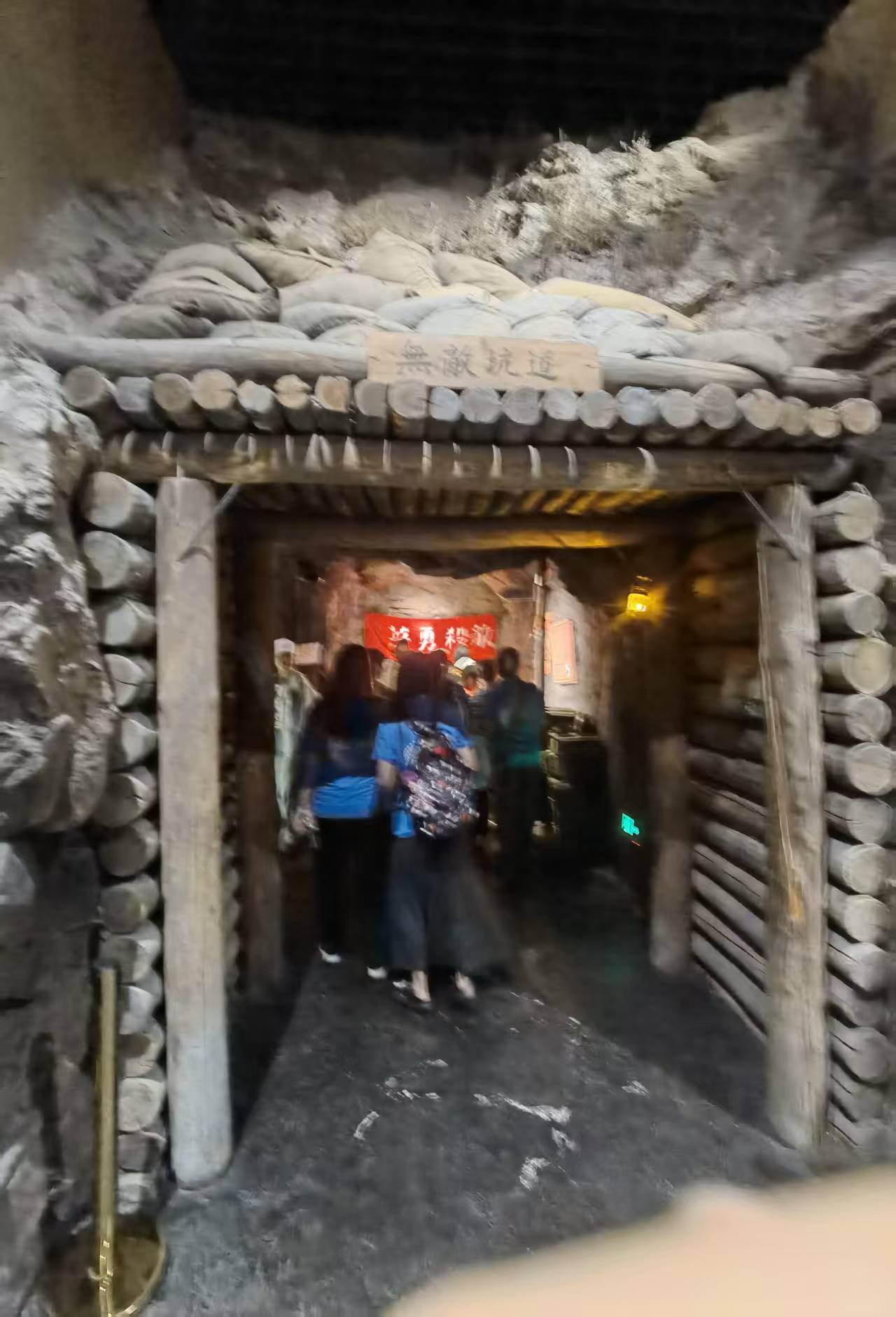

展厅里专门设置了“上甘岭战役”展区,昏暗的灯光下,复原的坑道里摆满了战士们用过的水壶、压缩饼干袋,墙上的弹孔密密麻麻,仿佛还能听见当年的炮火轰鸣。“上甘岭战役持续了43天,美军先后投入6万余人,发射炮弹190余万发,炸弹5000余枚,可志愿军战士们在不足4平方公里的阵地上,硬是守住了阵地,创造了战争史上的奇迹。”讲解员的声音带着哽咽,我看着展柜里那支枪管打弯的步枪,想象着战士们在坑道里缺水缺粮,却依旧用身体堵住枪眼、用石头砸向敌人的场景,眼眶瞬间湿润。

但此行最让我牵挂的,还是“长津湖战役”展区。转过一个拐角,一股寒意仿佛扑面而来——展区特意调低了温度,墙上的温度计显示着“-30℃”,玻璃展柜里陈列着志愿军战士的棉衣,单薄的布料上还沾着冰雪,鞋底早已磨穿,露出里面的草屑。“1950年11月,志愿军第九兵团奉命入朝,参加长津湖战役。当时第九兵团刚从东南沿海调来,因入朝紧急,很多战士还穿着单衣,就奔赴了零下三四十度的战场。”讲解员的声音低沉下来,“他们昼伏夜行,在崇山峻岭中隐蔽行军,饿了就啃冻硬的土豆,渴了就抓一把雪,很多战士的脚、耳朵都冻成了紫色,却没人叫苦。”

动态场景复原区里,我看到了“冰雕连”的缩影:几位志愿军战士保持着卧倒射击的姿势,身上覆盖着厚厚的冰雪,脸上结着白霜,可手指依旧扣在扳机上,眼睛死死盯着前方的“敌人”。旁边的文字说明写着:“长津湖战役中,志愿军第20军59师177团6连、60师180团2连、27军80师242团5连,在极端严寒中坚守阵地,全连战士壮烈牺牲,成为永远的‘冰雕连’。”这其中20军的两个连队,正是我曾工作过的老部队中的两个连,天然的感情无以言表,我站在那里,喉咙发紧,说不出一句话——这哪里是“冰雕连”,这分明是用生命铸就的坚定信仰、无敌勇气、頑强精神、巍巍丰碑啊!我在“冰雕”区前低头默哀很久,眼泪顺颊而下。

就在这时,讲解员的声音指向了展区中央的一张照片:“在长津湖战役中,涌现出了一位特级战斗英雄,他就是杨根思。”我的心猛地一跳,快步走上前。照片里的杨根思穿着军装,胸前挂着勋章,笑容憨厚却眼神锐利,那是他作为全国战斗英雄代表,受到毛主席接见时的留影。

讲解员开始讲述杨根思的故事,那些我在部队史馆里听过无数次的情节,此刻在纪念馆的氛围里,依旧让我心潮澎湃。

杨根思是江苏泰兴人,1944年参军,在解放战争中就屡立战功,先后两次被评为“战斗英雄”——鲁南战役中,他带领突击班炸毁敌人的碉堡,为部队开辟通路;淮海战役中,他率部坚守阵地,击退敌人多次进攻,缴获大量武器。1950年9月,他作为全国战斗英雄代表,参加了全国战斗英模会议,在中南海受到毛主席的亲切接见。毛主席握着他的手说:“你们是人民的英雄,要继续为人民立功。”杨根思当时激动地说:“请毛主席放心,我一定不负党和人民的期望!”

谁也没想到,这竟是他与伟人最后的见面。同年11月,杨根思随部队入朝,参加长津湖战役,担任第20军58师172团3连连长,奉命坚守下碣隅里东南侧的1071.1高地东南侧小高岭。这个高地是美军南逃的必经之路,战略位置极其重要。11月29日,美军陆战一师的部队向小高岭发起猛攻,飞机、坦克、大炮轮番轰炸,阵地上的积雪被炮火掀翻,冻土被炸成粉末。杨根思带领全连战士,依托工事顽强抵抗,打退了敌人一次又一次的进攻。

“战斗进行到最后,阵地上只剩下杨根思和两名伤员,弹药也所剩无几。”讲解员的声音有些颤抖,“这时,美军又发起了第九次进攻,几十名敌人蜂拥而上。杨根思看着冲上来的敌人,毅然抱起仅有的一包炸药,拉燃导火索,大喊着‘为了胜利,向我开炮’,冲向敌群。”一声巨响,硝烟弥漫,杨根思与敌人同归于尽,年仅28岁。他用自己的生命,守住了小高岭阵地,为部队后续的进攻争取了宝贵时间。

展柜里陈列着杨根思当年用过的望远镜、钢笔,还有那枚被鲜血染红的“一级战斗英雄”勋章。我看着这些物品,仿佛能看到他在阵地上指挥战斗的身影,能听到他喊出那句“为了胜利,向我开炮”的决绝。旁边的电子屏上,循环播放着杨根思的事迹,还有他的战友回忆他的片段:“杨连长总说,不相信有完不成的任务,不相信有克服不了的困难,不相信有战胜不了的敌人。”这“三个不相信”的英雄宣言,如今早已成为我们老部队的精神密码,激励着一代又一代官兵。

从长津湖战役展区出来,我们来到了“英雄墙”前。这面墙长达数十米,上面镌刻着所有在抗美援朝战争中牺牲的志愿军烈士的名字,金色的字体在灯光下格外醒目。我的目光在墙上立马就看到了位居中央最顶端、与特级战斗英雄黄继光并列的杨根思的大幅照片和名字,两位特级英雄肩并肩,像是在守护着身后千千万万的烈士。旁边的说明文字写着:“杨根思是抗美援朝战争中第一位特级英雄,黄继光是第二位。”

我伸出手,轻轻抚摸着墙上的名字,指尖传来冰凉的触感,心里却滚烫无比。这不是一个冰冷的名字,这是一个鲜活的生命,是一个为了祖国和人民,甘愿献出一切的英雄。作为老部队的一员,我比旁人更能体会这份情感——每次部队点名,当点到“杨根思”时,全连战士都会齐声应答“到”;每次新兵入伍,第一课就是学习杨根思的事迹;每次执行任务前,战士们都会在杨根思的雕像前宣誓。他从未离开老连队,他的连队早在长津湖战役结束后的1951年12月11日,志愿军总部就命名为“杨根思连”,他的精神早已融入部队的血脉,成为我们前行的力量。

参观接近尾声时,夕阳透过纪念馆的玻璃窗,洒在展陈的物品上,给那些陈旧的武器、泛黄的书信镀上了一层温暖的光晕。我站在纪念馆的顶层,眺望远处的鸭绿江,江面上船只往来,对岸的朝鲜清晰可见,江风拂过,带来和平的气息。而七十五年前,正是为了守护这份和平,无数像杨根思一样的英雄,跨过鸭绿江,奔赴战场,很多很多就再也没有回来;七十五年后的今天,我们站在他们用生命换来的和平里,缅怀他们、纪念他们,更要传承他们的精神。

有人说,时间会冲淡一切,可有些记忆,永远不会被冲淡;有些英雄,永远不会被忘记。杨根思的名字,早已刻进了中华民族的英雄史册,刻进了我们老部队的精神基因,更融进了每一个热爱和平、崇尚英雄的中国人心里。

走出纪念馆时,秋阳依旧温暖,广场上的志愿军雕像庄严肃穆,不少参观者在雕像前献花、鞠躬。我看着那些年轻的面孔,他们有的在认真听讲解员讲述,有的在笔记本上记录,有的对着英雄墙默默流泪——我知道,英雄的故事正在被传承,英雄的精神正在被续写。

杨根思是不朽的,他的精神永远活在我们心中。

(写于2025年10月19日泉城济南)

作者简介,二月梅,山东邹城人,研究生学历,山东诗词学会会员,中华诗词学会会员。