---

第一卷 · 春汛(2016-2018)

第一章 陶轮声里

谷雨前的江南,雨是织不完的银丝,把双河村罩在一片迷蒙里。李守仁陶房里的水汽格外重,混着红泥与釉料特有的土腥气。他那双布满裂口与老茧的手,刚捧起一抔精心陈腐了三年的陶泥,屋外就传来了孙女玉蝶脆亮又略带尖锐的笑声。

“家人们看!这就是我爷爷传了六代的龙窑,三百年没熄过火!”

李守仁的手一颤,泥团在陶轮上微微歪斜。他不用回头,也知道玉蝶正举着那个比巴掌大不了多少、镶满亮晶晶水钻的“手机”,对着屏幕上那些看不见的“家人”,展览着他视若生命的祖业。镜头扫过窑壁上斑驳的火痕,如同扫过一件稀奇的古董。屏幕上飞快滚过几行字:

“主播,这破窑真能烧出东西?”

“哇!这才是真正的工匠精神!”

“蝶妹今天素颜也好看!”

玉蝶穿着紧绷在腿上的牛仔裤,膝盖处故意撕开两道口子,这是她在县城职高学来的“时尚”。她熟练地切换着角度,声音甜腻:“谢谢大哥点亮!大家给榜一大哥点个关注!”

李守仁重重地将手中的雕刀按在案上,发出“咚”的一声闷响。院墙外,刚开完会回来的村支书赵建国正推着那辆除了铃不响哪都响的永久牌自行车经过,闻声探进头来,笑道:“守仁哥,跟孩子置什么气?玉蝶搞这个‘直播’,是新生事物,镇上开会还鼓励我们要拥抱‘数字经济’哩!”

“数字?我只认得秤杆上的准星。”李守仁闷声回了一句,弯腰拾掇脚边的陶坯,“祖宗传下来的手艺,不是给她当猴戏耍的。”

玉蝶撇撇嘴,对着手机说:“家人们稍等,老古董又发脾气了。”便举着手机跑到院子另一边,去拍那几株挂着雨珠的老杜鹃。

李守仁不再理会,将心神沉入手中的陶泥。陶轮转动,发出低沉而均匀的嗡嗡声,在他耳中,这比任何音乐都动听。那只即将成型的白瓷碗,在他指腹间一点点变薄、拉高,碗壁匀停如初绽的玉兰花瓣。这是李家独有的“玲珑胎”,薄如蛋壳,却能在窑火中淬炼出金石之音。

他记得父亲手把手教他时说过:“守仁,这手艺不单是吃饭的家伙,是咱李家人的魂魄,都在这泥里、火里。”

那时的双河村,家家户户或多或少都靠着这几口龙窑吃饭。清晨,梆子声一响,男人们便聚到窑口,女人们则在溪边淘洗陶泥。孩子们的童年,是在陶坯堆里打滚,听着拉坯声入睡。可如今,村里的年轻人像被风吹走的蒲公英,纷纷飘向县城、省城,只剩下些老人,守着空屋和老窑。连他自己的儿子、儿媳,也只在过年时才带着满身的都市气息回来住几天。这龙窑,已寂寞太久了。

变故发生在七天后。那日放晴,玉蝶缠着爷爷点燃了最小的那口实验龙窑,说是要直播“复活明代烧窑技艺”。李守仁本不答应,耐不住孙女软磨硬泡,想着小窑费不了多少柴火,便点了火。玉蝶兴奋地将手机对准喷吐火舌的窑口,跳跃的火光映在她年轻的脸庞上,也通过看不见的网络信号,传到了千里之外。

谁也不曾料到,省非遗保护中心一位年轻的研究员,那晚正巧无聊刷着直播平台。当镜头掠过龙窑那独特的“蛋形”穹顶和内部鱼鳞状的砌砖时,他猛地从沙发上坐直了身体。

深夜,村委那部老式电话机刺耳地响起。已经睡下的赵建国披着衣服接起电话,听着听着,腰杆不自觉地挺直了,脸上放出光来。

他几乎是跑到李守仁家的,鞋上沾满了泥巴也顾不上。他攥着那部屏幕泛黄的诺基亚,激动地敲着李家的木门:“守仁哥!守仁哥!大喜事!省里来的专家!说咱们这龙窑,是整个华东地区保存最完整的柴烧龙窑,是活化石!”

李守仁拉开门,看着激动不已的村支书,又看看闻声从里屋出来的孙女,脸上依旧是惯常的平静,只有握着门框微微发白的手指,泄露了他内心的波澜。

李玉蝶的“陶乡蝶妹”账号满月那天,收到了第一笔订单。一位上海的年轻白领,看中了她别在鬓角的一朵手绘牡丹瓷花,在直播间随口问了一句。玉蝶灵机一动,报了个二十八块八的价格。没想到,一夜之间,竟有七十三人下单。

她翻出祖父平日里烧制的不合格品、试烧品,那些带着细微瑕疵、本该被砸碎回泥的瓷花,此刻成了宝贝。她用从镇上买来的软纸和旧报纸,小心翼翼地包裹着,手指因激动而微微颤抖。七十多单,近两千块钱!这几乎抵得上她在县城餐馆端盘子辛苦一个月的收入。

真正的转折,发生在次年惊蛰。春雷滚过天际,细雨润湿了青石板。省陶瓷协会的副会长,陪着一位身着简约和服的日本老者走进了李家院子。老者是京都著名的陶艺收藏家,通过非遗中心看到了龙窑的资料,特意寻来。

他仔细端详着李守仁陈列在博古架上的柴烧茶盏,手指轻轻抚过窑变产生的天然釉色,眼中流露出惊叹。良久,他用流利的中文问道:“李先生,有无可能,合作开发一系列现代茶器?将双河陶的古法,融入当代生活美学。”

李守仁沉默着,手中摩挲着一只他刚完工的兔毫盏。眼角的余光里,孙女玉蝶正举着手机,悄无声息地记录着这一切。她甚至巧妙地调整角度,将院中那株含苞待放的老梅也摄入了画面。

当晚,这条题为“日本陶艺大师亲赴深山,恳求合作双河古陶”的短视频,在平台上获得了前所未有的关注,点赞数突破两万三千,粉丝数蹭蹭上涨。

夜里,灶膛里的柴火噼啪作响。玉蝶蹲在灶前,脸颊被火光映得通红,她忍不住又问:“爷,咱家的瓷器,真要卖到日本去了?”

李守仁没有立刻回答。他凝视着灶膛里跳跃的火焰,那火焰与龙窑里的何其相似,都带着能毁灭也能创生的力量。他想起父亲临终前,枯瘦的手紧紧抓着他,气息微弱却执拗:“守仁啊,这手艺……传了六代,别……别断在你这辈。”

他忽然起身,走到堂屋,搭起凳子,从房梁上取下一只蒙尘的旧木匣。打开匣子,里面并非金银,而是一枚色泽温润的青玉扳指,旁边是一本纸页发黄的《李氏陶录》。这是乾隆年间,祖上因烧制出“雨过天青”釉,被御窑厂赏识后获得的赏赐,是李家荣耀的象征。

他将木匣放在八仙桌上,推向孙女。玉蝶惊讶地看着他。

“你想做,就去做吧。”老人的声音在春夜里显得格外沉凝,“但要约法三章。”

玉蝶屏住呼吸。

“第一,宁可少做,不可滥造,李家的牌子不能倒。”

“第二,价格要实,手艺值多少钱就卖多少,不欺心。”

“第三,”他目光锐利地看向孙女那双被手机屏幕照亮的脸,“账目要清,一分一厘,都要来得明白。”

玉蝶重重点头,眼中闪烁着与灶膛里相似的火焰。

当夜,她在直播间郑重宣布“双河陶艺”品牌成立时,李守仁就着昏黄的灯光,将那份合作意向书仔细看了又看,随后铺开宣纸,开始绘制改良茶具的草图。他未曾想到,就在此刻,千里之外的杭州,一个名叫薇娅的主播刚刚创下了一场直播引导销售额2.67亿元的行业神话;而在北京的中关村,张一鸣团队正在为一款名为“抖音”的短视频应用,调试着即将改变无数人命运的信息流推荐算法。

时代的洪流,正以不可抗拒之势奔涌而来,冲刷着古老的河床,也裹挟着双河村这艘小小的航船,驶向未知的、充满机遇与暗礁的远方。龙窑沉默地矗立在夜色里,窑口还残留着白日的余温,仿佛在酝酿着一场更为炽烈的燃烧。

(第一章完)

---

第二章 暗流初涌

双河村的夏天,是被知了叫醒的,也是被玉蝶直播间里日益频繁的订单提示音唤醒的。

“陶乡蝶妹”的账号像一株逢雨的藤蔓,迅速蔓延。起初,只是零散的瓷花、小摆件订单。渐渐地,有人开始询问茶具、花器,甚至点名要那只在视频里一闪而过的“兔毫盏”。李守仁的小陶坊,第一次感到了“产能”的压力。

他召回了两个在县城打工的徒弟,又请了村里两个手脚麻利的中年妇女帮忙打磨和包装。沉寂多年的李家院落,重新响起了拉坯声、打磨声和人们忙碌的脚步声。赵建国时不时背着手过来转转,看着院子里堆放的成品半成品,脸上是掩不住的笑意:“好啊!守仁哥,你这可是给咱村带了个好头!乡村振兴,就需要这样的产业!”

玉蝶不再是那个只会在镜头前比心的小姑娘。她开始研究平台规则,学习话术,甚至拉着在县里学会计的表妹春草,用笔记本记录每一笔收支。她学会了用“非遗匠心”“古法柴烧”这样的标签,也学会了在直播时,将爷爷专注拉坯的背影、龙窑升腾的火焰作为背景,讲述李家六代制陶的故事。屏幕那端的城市人,似乎格外买账这种“有温度”的叙事。

然而,暗流也随之涌动。

最先出现的问题是泥料。李家陶器独特的质感,源于双河村后山特有的“女儿红”泥,这种泥料黏性好,含铁量适中,烧制后色泽温润。但祖辈传下来的那片泥塘,经不起大量开采。李守仁坚持只用老坑的泥,拒绝使用价格便宜、但品质不稳的外地泥。这直接限制了产量。

接着是烧制。龙窑烧造,讲究“一窑千变”,成败在天。每一窑都有不可避免的次品率,精品更是可遇不可求。而网上的订单,却要求稳定的品控和交付时间。一次,因为一窑茶盏釉色效果不理想,玉蝶坚持不肯发货,导致几十个订单延迟,招来了平台的第一波投诉和差评。

“爷,就不能想想办法吗?哪怕稍微降低点标准?”玉蝶看着电脑屏幕上刺眼的红色差评,急得嘴角起了燎泡。

李守仁正对着一只烧制时炸裂的将军罐出神,闻言头也不抬:“李家的瓷器,卖的是手艺,不是烂泥。嫌慢,嫌不好,可以不要。”

爷孙俩的第一次激烈冲突,源于一个省城来的商人。那人开着锃亮的轿车,直接找到村里,提出要包销“双河陶艺”的所有产品,但要求统一款式,简化工艺,并且要在底款打上他公司的商标。

“老师傅,您这手艺是好,但太慢了!咱们得规模化,产业化!”商人挥舞着戴着金戒指的手,“您只管生产,销售、包装、品牌运营,全都交给我!保证比您现在赚得多十倍!”

玉蝶有些心动,规模化,不正是她渴望的吗?

李守仁却直接拒绝了。他甚至没有请那人进屋喝茶,就站在院门口,语气平淡却不容置疑:“李家的窑,只烧李家的器。祖上传下的规矩,底款不能改。”

商人悻悻而去。玉蝶和爷爷大吵一架。

“您就是老顽固!守着那些老规矩,能当饭吃吗?人家那是大公司,有渠道!”

“渠道?他那是要把双河陶变成地摊货!老祖宗的东西,不能这么糟践!”

“可咱们现在这样,什么时候才能做大?”

“做那么大干什么?手艺在,良心在,饿不死就行!”

争吵以玉蝶摔门而出告终。她跑到村口的溪边,看着潺潺流水,委屈的泪水止不住地流。她不明白,为什么爷爷就是不肯往前走一步。

夜里,李守仁独自坐在陶房里,就着一盏孤灯,摩挲着那枚青玉扳指。冰凉的触感让他躁动的心稍稍平静。他不是不懂变通,他只是害怕。害怕这突如其来的名声和财富,像山洪一样,冲垮了李家传承了六代的根基。他想起父亲常说的话:“慢就是快,稳才能远。”

几天后,又有人找上门来。这次是个戴着眼镜、自称是某MCN机构经纪人的年轻人。他开出更诱人的条件:要包装玉蝶成为“非遗守护美少女”,打造个人IP,承诺投入资源将她推上平台头部主播的位置。他甚至带来了一份厚厚的合同,条款复杂,充满了英文缩写。

玉蝶被那些“流量扶持”“商业变现”“粉丝经济”的词汇弄得头晕目眩,内心雀跃。

这一次,李守仁没有立刻拒绝。他让那年轻人把合同留下,说要请人看看。他找到了村里唯一的老会计,又让赵建国帮忙咨询了镇上的司法助理员。

反馈回来的信息让他心惊。合同里陷阱重重,一旦签约,玉蝶和“双河陶艺”的品牌所有权、运营权将几乎全部掌握在那家机构手中,他们爷孙很可能沦为替人赚钱的工具。

“这是卖身契!”赵建国拍着桌子,“这些人心太黑了!”

李守仁感到一阵后怕。他第一次如此清晰地意识到,山外的世界,不仅有机遇,还有张着巨口的陷阱。他将合同的利害关系原原本本地告诉了玉蝶。

玉蝶听完,脸色煞白,许久没有说话。

“蝶儿,”李守仁叹了口气,语气缓和下来,“我知道你想把咱家的东西让更多人看到,是好事。可这世上,没有白掉的馅饼。想走得快,容易摔跤;想站得稳,还得一步一个脚印。”

月光从窗棂洒进来,照在祖孙二人身上。院外的龙窑在月色下像一个沉默的巨人。窑火未燃,但一场关于信任、传承与欲望的淬炼,已然开始。

(第二章完)

---

第三章 夏焰灼心

2019年的双十一,像一场提前席卷江南的热带风暴,其气息在初秋就已弥漫到双河村的每一个角落。

空气里仿佛都掺了兴奋剂。玉蝶的团队——现在已固定有六个人,包括她学会计的表妹春草,以及另外两个从城里返乡的年轻人——早已进入战时状态。他们租下了隔壁闲置的老屋作为仓库和办公室,墙上贴满了打印出来的订单和促销方案。电脑屏幕上,数据时刻刷新着,键盘敲击声噼啪作响,如同骤雨。

李守仁被这种节奏搅得心烦意乱。他的陶坊被迫加快了运转,两个徒弟带着几个新招的帮工,日夜不停地拉坯、利坯、上釉。以往,他可以对着一只坯体琢磨半天,反复修整,直到线条达到他心中的完美。现在,他却常常被催促:“师傅,直播那边等着这款壶拍照上架!”“爷爷,这款杯子再多做五十个,预售爆了!”

“爆了”这个词,李守仁听得耳朵起茧。他只看到院子里堆放的泥坯,像急于出征的士兵,来不及充分阴干,就被迫送入窑火。他知道,这违背了陶艺最基本的规律,埋下了隐患。

村支书赵建国却乐见其成。他主动协调,让村里的小广场成了临时包装和发货区。双十一前夕,二十三辆来自不同物流公司的厢式货车,像甲壳虫一样挤满了狭窄的村道,司机按喇叭的声音此起彼伏。电线不够用,村民们从家里拉出插线板,用竹竿挑着临时接出的电线,整个村子灯火通明,宛如白昼。

祠堂前,搭起了一个巨大的背景板,上面用醒目的猩红色字体印着“双河陶艺,全网最低价,双十一狂欢夜”。灯光师、音响师是玉蝶从省城请来的专业团队。李玉蝶本人,穿着一条缀满亮片的改良旗袍,脸上化着精致的舞台妆,鎏金的眼影在强光下闪闪发光。她不再是那个讲述田园故事的“蝶妹”,而是一个充满煽动性的销售领袖。

四十八小时马拉松直播开始了。李守仁被请去坐镇了十分钟,他穿着浆洗得发白的中山装,对着镜头说了几句“感谢大家喜欢双河陶”的干巴巴的话,便再也无法忍受那喧嚣,退到了古柏树的阴影下。

他蹲在粗壮的树根旁,看着手机屏幕里那个熟悉又陌生的孙女。她的声音通过音响放大,在夜空中回荡,带着一种他从未听过的、近乎嘶哑的激情:

“姐妹们!倒计时三分钟!这款咱们独家设计的‘柿柿如意’盖碗,只有今晚这个价格!”

“上车!赶紧上车!手慢无!”

“感谢‘龙窑之火’大哥送的跑车!大哥大气!再给咱们冲一波销量!”

屏幕上,礼物特效不断炸开,评论滚动得让人眼花缭乱。数字,巨大的销售数字,在背景板一侧的显示屏上疯狂跳动。村民们围在四周,发出阵阵惊叹,孩子们在人群中穿梭嬉闹。这是一场属于双河村的狂欢。

李守仁却感到一种莫名的疏离和心悸。他看到那只为了促销、被压到成本线边缘的“柿柿如意”盖碗,是他带着徒弟们赶工出来的,釉水调配仓促,画工也略显粗糙。这根本不是他心目中的“李家的瓷器”。这像是在贱卖祖辈的手艺,贱卖双河陶的名声。

深夜,直播过半,销售额突破了一个令人咋舌的数字。赵建国兴奋地拿着计算器,估算着这次活动能给村集体带来多少分成。玉蝶在短暂的休息间隙,被团队成员簇拥着,脸上洋溢着胜利的潮红。她看到树下的爷爷,快步走过来,声音因过度使用而沙哑:“爷!你看到了吗?咱们成功了!”

李守仁抬起头,看着孙女被汗水弄花的妆容,和那双因极度兴奋而有些血丝的眼睛,缓缓问道:“蝶儿,你还记得咱家瓷器,最要紧的是什么吗?”

玉蝶一愣,随即笑道:“当然是品质啊!爷,你放心,咱们这次准备充足……”

她的话被一阵突如其来的骚动打断。包装区那边传来争吵声。一个负责质检的徒弟拿着一只刚拆箱准备包装的茶壶跑了过来,脸色难看:“师傅,师姐!这……这一批壶,壶嘴和壶身接口处,有……有暗裂!”

仿佛一盆冷水浇进了滚油里。李守仁猛地站起身,接过那只茶壶,对着灯光仔细一看,心沉了下去。是泥坯阴干时间不够,入窑后受热不均导致的应力裂纹,很细微,但在行家眼里,就是致命的瑕疵。

“查!立刻把所有这批货都开箱检查!”李守仁的声音不大,却带着不容置疑的威严。

欢乐的气氛瞬间凝固。更多的瑕疵品被翻检出来,比例高得惊人。不仅是暗裂,还有釉面气泡、变形……都是追求速度、忽视工艺细节种下的恶果。

玉蝶脸上的血色褪得干干净净。她看着堆积如山的等待发货的订单,又看看那些被挑出来的问题产品,浑身发冷。这意味着,不仅仅是巨大的经济损失,更是“双河陶艺”这个刚刚立起的牌子,可能迎来的灭顶之灾——铺天盖地的差评和投诉。

“发!细微裂纹不影响使用!”一个从城里请来的运营人员急切地说,“大部分消费者根本看不出来!先渡过眼前这关再说!”

“不行!”李守仁斩钉截铁。

“爷爷!”玉蝶几乎是在尖叫,“不能不发!平台有规定,超时不发货要罚巨款!咱们赔不起!口碑也会完蛋!”

“发了,口碑才真的完了!”李守仁盯着孙女,眼神痛心而严厉,“约法三章第一条,你忘了?!”

祖孙二人再次对峙,空气仿佛冻结。所有人的目光都聚焦在他们身上。背景板上的“全网最低价”像一种无声的嘲讽。

最终,李守仁转过身,面向所有团队成员和围观的村民,沉声宣布:“所有这批有问题的产品,全部砸碎,回泥!已经卖出的,但凡有客人提出疑虑,无条件退款,并补寄一份小礼品道歉!”

人群中发出一片哗然。砸掉?那都是钱啊!

玉蝶看着爷爷佝偻却异常坚定的背影,看着他在强光灯下拉出的长长影子,眼泪终于夺眶而出。是委屈,是不甘,或许,也有一丝醒悟。

那一夜,双河村彻夜未眠。狂欢的喧嚣散去,取而代之的是陶器被砸碎的刺耳声响,一声声,敲打在每个人的心上。龙窑沉默地矗立着,窑口冰冷。这场灼热的夏日焰火,最终以如此惨烈的方式,烧灼着每个人的良知和底线。

(第三章完)

---

第四章 余烬新生

双十一的“灾难”之后,双河陶艺仿佛被一场寒霜打过。院子里堆积如山的订单包裹消失了,取而代之的是一堆堆等待回炉的碎瓷片,在冬日的淡薄阳光下,闪着冰冷的光。

退货、赔款、平台罚款,像三座大山压下来。账面上好不容易积累的资金瞬间见底,还欠下了材料款和部分人工费。团队里从城里请来的那两个年轻人,见势不妙,找了个借口离开了。热闹一时的李家院落,重新变得冷清,只剩下玉蝶、春草和两个本村的徒弟。

玉蝶像是变了一个人。往日的神采飞扬不见了,她常常一个人对着电脑屏幕上那些刺眼的差评和投诉发呆,或者长时间地坐在溪边,不说话。失败的重量,对于一个二十岁刚出头的姑娘来说,太过沉重了。她开始怀疑自己,怀疑这条路是否走得通。

李守仁没有过多地责备她。他只是默默地重新回到了陶轮前,更加专注地对待每一抔泥,每一件坯。在砸碎那些瑕疵品的夜里,他曾对玉蝶说过一句话:“物件碎了,还能重捏。心里的陶轮要是歪了,就再也拉不出正形的器了。”

村里也起了风言风语。

“我说吧,女人家抛头露面,不成体统。”

“网上那都是虚的,看吧,出事了吧?”

“老老实实种地烧窑比啥不强,非想着一步登天。”

赵建国顶着压力,帮着处理了不少后续的纠纷,但他看李守仁和玉蝶的眼神里,也多了几分复杂的担忧。

转机来得悄无声息。

那位曾想包销他们产品的省城商人,不知从哪里听说了双河陶艺的“丑闻”,又开着车来了。这次,他脸上带着毫不掩饰的得意。

“李师傅,当初要是听我的,把标准放宽点,何至于此?”他假惺惺地叹息,“现在这烂摊子不好收拾吧?这样,之前那个合作,还可以谈,价格嘛,当然要重新算算了。”

他以为会看到祖孙二人悔不当初、急于抓住救命稻草的样子。

然而,李守仁只是平静地给他斟了杯粗茶,说:“李家的瓷器,还是那句话,宁碎不滥。”

商人碰了一鼻子灰,悻悻而去。

这件事不知怎么,被一个一直在关注“陶乡蝶妹”的粉丝,也是某生活方式杂志的编辑,知道了大概。这位编辑被李守仁这种“宁为玉碎”的固执所打动,专门撰写了一篇长篇报道,题为《碎瓷之声:一个百年陶艺世家的坚守与阵痛》。

文章没有回避双十一的失误,却将更多的笔墨放在了李守仁对技艺的敬畏、对祖训的恪守,以及玉蝶这个年轻人在传统与现代、利益与初心之间的挣扎上。文章一经刊发(网络版同步推出),竟引发了意想不到的共鸣。

许多人开始重新审视“双河陶艺”,审视那个曾经在直播间里激情呐喊的女孩,和她身后那个沉默却无比坚韧的老人。那些原本的差评下面,开始出现理解和支持的声音:

“虽然收到了有瑕疵的杯子,但店家处理态度很好,直接退款了,还送了个小陶哨,很可爱。”

“支持老师傅!现在这么有匠心的手艺人不多了!”

“蝶妹加油!经历过失败,才能走得更远!”

订单,又开始慢慢地回来了。这一次,不再是爆炸式的增长,而是细水长流,稳定而扎实。很多客人甚至在备注里留言:“不急,请老师傅慢慢做,追求品质最重要。”

这场风波,像一场淬炼。烧掉了浮躁,留下了真金。

玉蝶仿佛一夜之间长大了。她不再盲目追求所谓的“爆款”和“最低价”。她和春草重新梳理了产品线,聚焦于几个经典器型,深入挖掘它们背后的故事和文化内涵。她直播的风格也变了,语速放缓了,更多地展示制陶的过程,讲解双河陶的历史和美学价值。她甚至开始跟着爷爷系统地学习陶艺知识,从认泥、练泥开始。

李守仁将这一切看在眼里,心中些许安慰。他开始尝试做出改变,不再是完全的固守。他同意玉蝶引入一些现代的设计元素,与几位年轻的设计师合作,开发既保留古法神韵、又符合现代审美的茶器、花器。他甚至默许了在部分产品上,打上一个由玉蝶设计的、融合了“李”字和陶轮图案的新底款,与传承的老底款区分开来,以适应不同的产品定位。

冬去春来,龙窑再次升起袅袅青烟。这一次点火,格外郑重。李守仁带着玉蝶,按照古礼祭拜了窑神。火焰在窑膛内燃起,发出低沉的轰鸣,仿佛巨龙的呼吸。

开窑那天,阳光正好。当窑工们小心翼翼地搬出还带着余温的陶器时,人群中发出了低低的惊叹。这一窑的作品,釉色饱满温润,窑变天成,形态沉稳大气,仿佛经历了一场涅槃,技艺与心性都达到了一个新的境界。

玉蝶拿起一只天青色的葵口洗,对着阳光,釉面下仿佛有波光流动。她回头看向爷爷,老人脸上露出了久违的、舒展的笑容。

她打开直播,镜头没有对准自己,而是缓缓扫过那些刚出窑的、带着火与土灵魂的器物,扫过爷爷欣慰的脸,扫过龙窑雄浑的身姿。她的声音平静而有力:

“家人们,这是我们新出窑的作品。它们不完美,每一件都独一无二,带着手艺人的体温和心跳。慢一点,没关系,好东西,值得等待。”

屏幕那头,点赞的红色爱心如春潮般涌动。这一次,玉蝶觉得,自己终于触摸到了“直播带货”这四个字背后,那更深沉、更坚实的东西。那不仅仅是销售,是连接,是对话,也是一种在时代洪流中,寻找安身立命之本的尝试。

春天的溪水欢快地流淌,穿过双河村,奔向远方。龙窑的余烬里,新的生机正在孕育。但他们都明白,前方的路,依然漫长,且充满未知。

(第四章完)

---

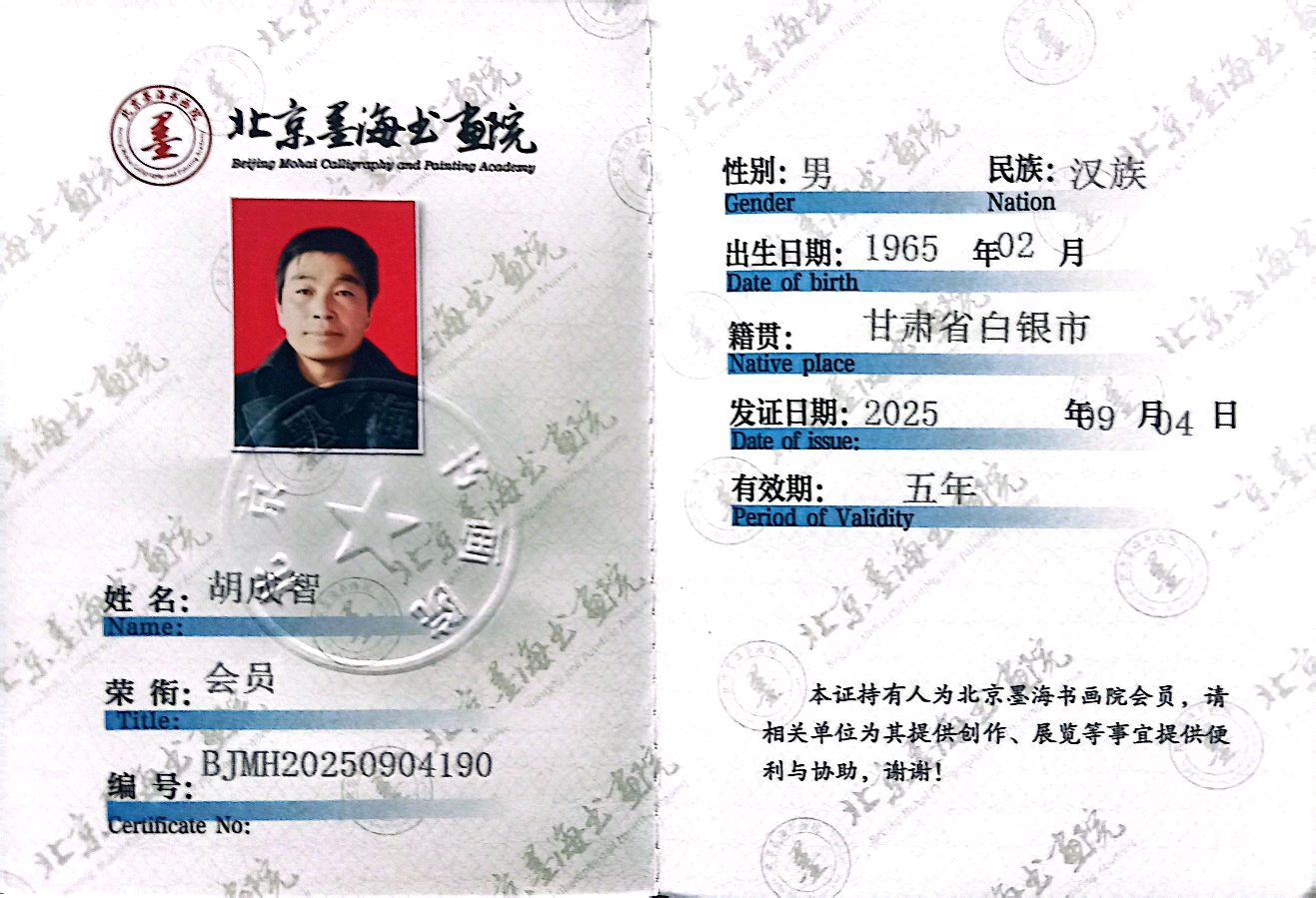

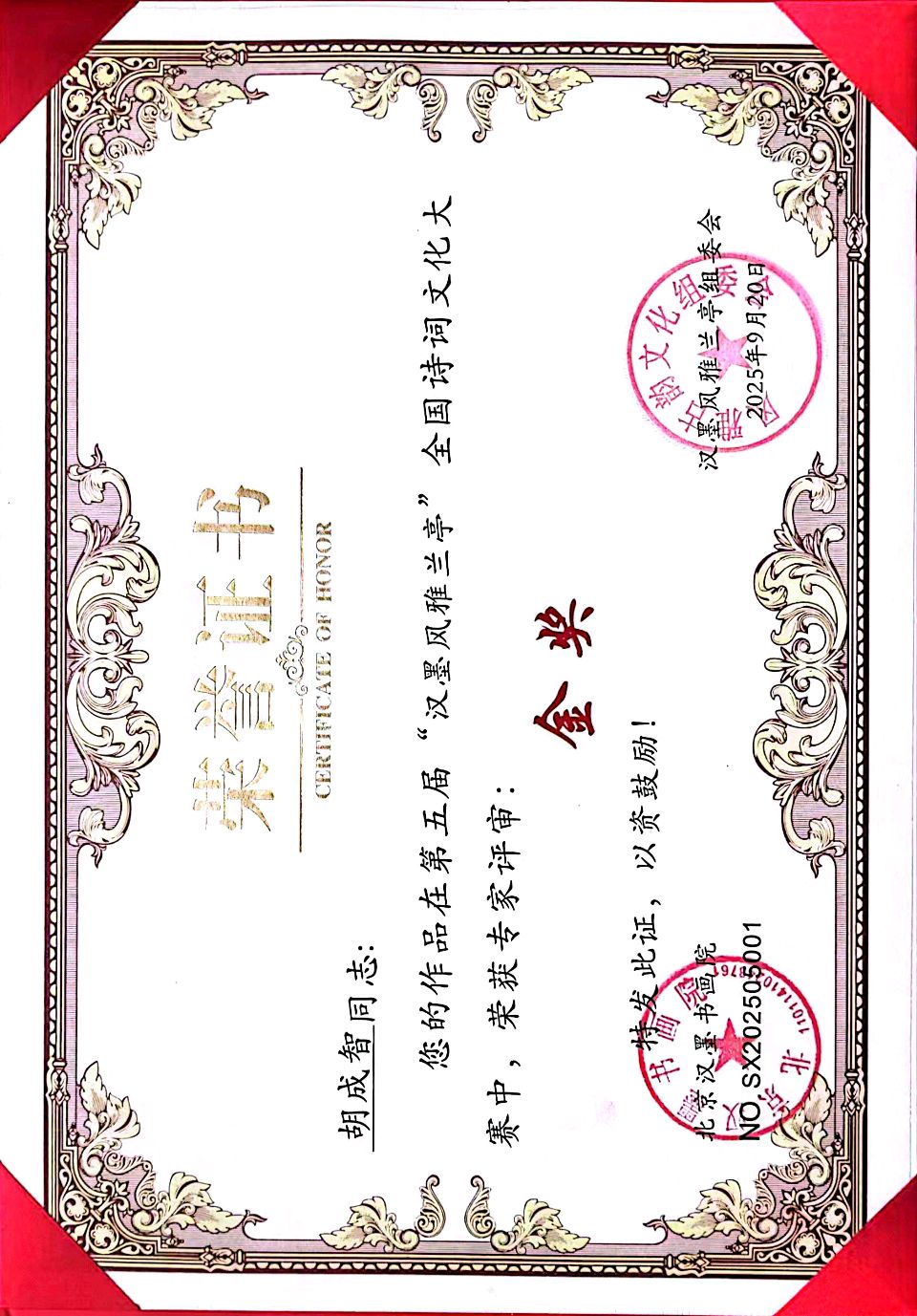

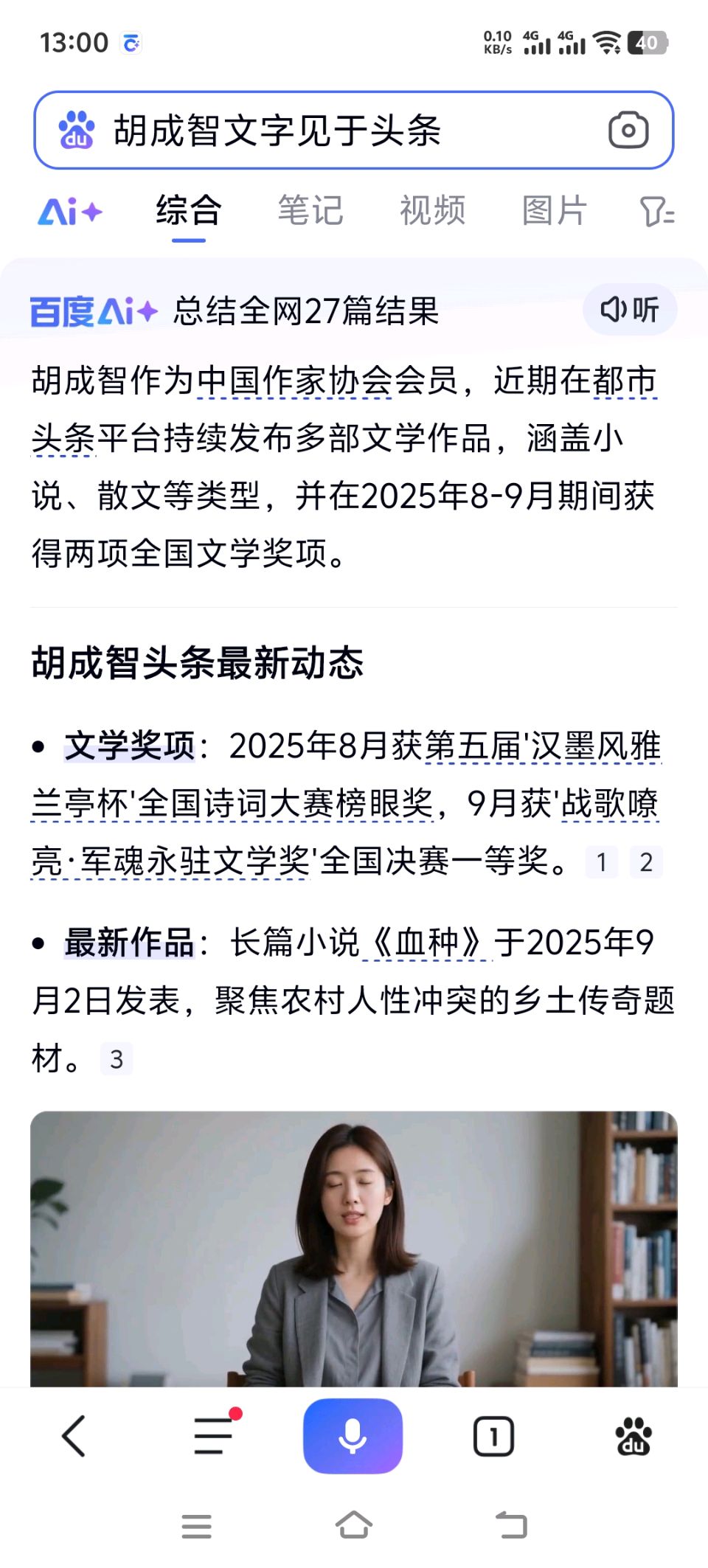

【作者简介】胡成智,甘肃会宁县刘寨人。中国作协会员,北京汉墨书画院高级院士。自二十世纪八十年代开始文学创作,现任都市头条编辑,认证作家。曾就读于北京鲁迅文学院大专预科班,并参加作家进修班深造。七律《咏寒门志士·三首》荣获第五届“汉墨风雅兰亭杯”全国诗词文化大赛榜眼奖。同时有二十多篇诗词获专家评审金奖。其创作的军人题材诗词《郭养峰素怀》荣获全国第一届“战歌嘹亮-军魂永驻文学奖”一等奖;代表作《盲途疾行》荣获全国第十五届“墨海云帆杯文学奖”一等奖;中篇小说《金兰走西》荣获全国“春笋杯”文学奖。

目前,已发表作品一万余篇,包括《青山不碍白云飞》《故园赋》等诗词,以及《山狐泪》《独魂记》《麦田里的沉默》等近二百部长篇小说,多刊于都市头条及全国各大报刊平台。

自八十年代后期,又长期致力于周易八卦的预测应用,并深入钻研地理风水的理论与实践。近三十年来,撰有《山地风水辨疏》《平洋要旨》《六十透地龙分金秘旨》等六部地理专著,均收录于《胡成智文集【地理篇】》。该文集属内部资料,未完全公开,部分地理著述正逐步于网络平台发布。

精华热点

精华热点