二〇二五年七月,我携老伴回河南巩义探亲,小住月余。夏日的邙岭,风过处麦浪翻涌,蝉鸣裹着泥土的气息扑面而来。那一日,阳光洒在青砖灰瓦的院落里,墨香仿佛早已潜藏在风中,只待一场久别的重逢。

一个午后,生产队的远房小叔打来电话,声音爽朗如旧时村头的钟声:“明天咱办个笔友会,都是乡里乡亲,你可得来捧个场!”我欣然应允——这不仅是一场书写之约,更是一场乡情的召唤。

小院坐落在邙山南麓,坐北朝南,门楣简朴却敞亮,迎面是红漆描金的“福”字照壁,透着北方人家的敦厚与吉祥。一幢二层小楼静立院中,实用而雅致。葡萄架上珠玉垂串,葫芦藤缠绕如画,两株棕树挺拔苍翠,枝叶摩挲间,似有墨香浮动,仿佛连风都染上了几分文韵。

笔友会当日,乡亲们陆续到来,十余人围聚院中,笑语喧喧。几人寒暄后因家事离去,余下七八位老友落座石桌。茶香袅袅,烟缕轻升,一杯粗茶,一缕闲话,拉起了儿孙琐事。嘴上说着“懒馋不省心”,可眼角眉梢的笑意却藏不住——那是一种深埋于土地里的幸福,朴素而醇厚。

他们中最年长者已逾八旬,最年轻的也过半百,却如孩童般天真烂漫。谈笑间无拘无束,每一张皱纹纵横的脸庞,都盛满了阳光般的自信与欢愉。岁月未曾压弯他们的脊梁,反倒将生活的滋味酿成了笔下的从容与豁达。

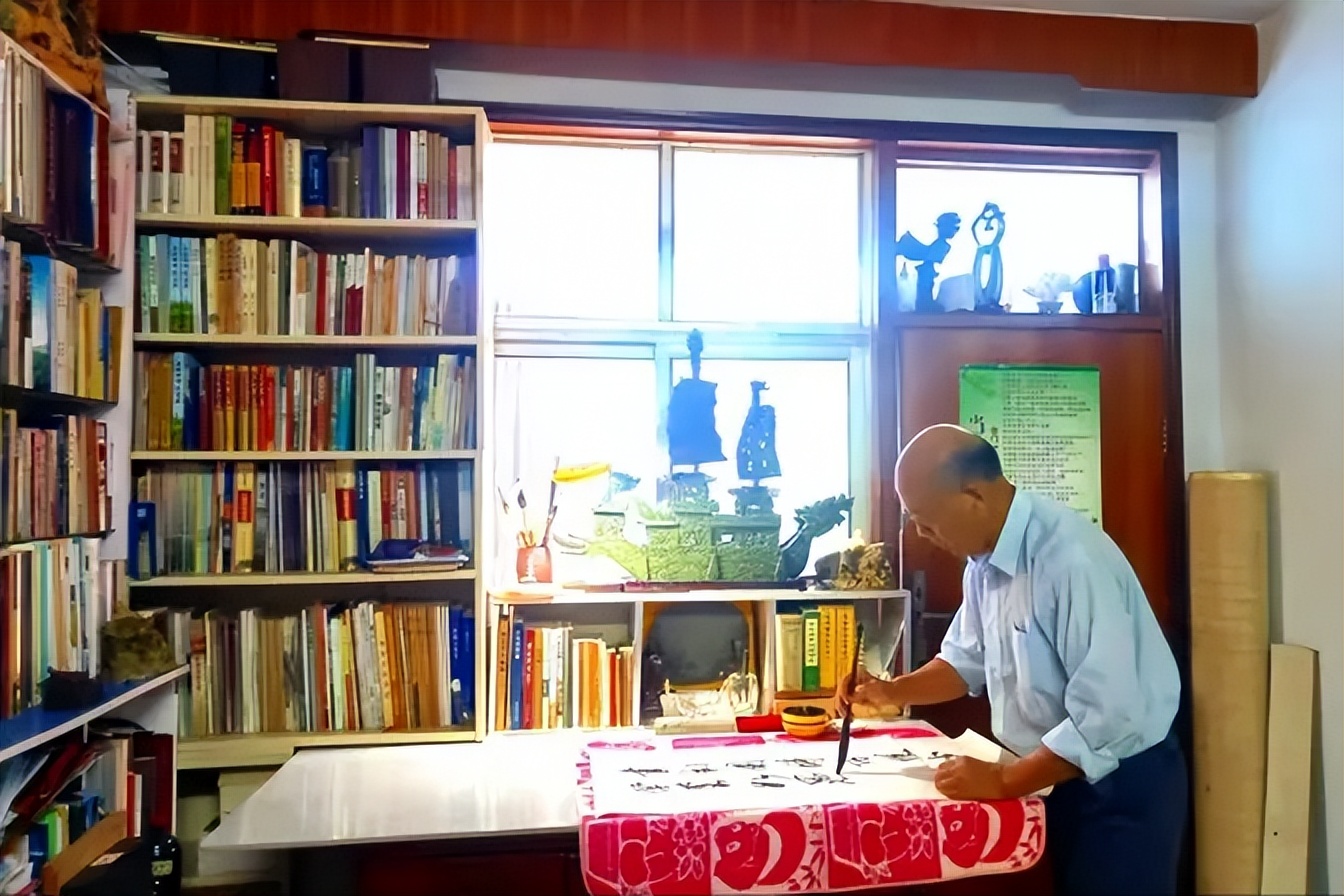

近午时分,一位老哥一声轻唤:“动笔喽!”众人便熟门熟路登上二楼。屋中长桌居中,铺着墨色毡毯,笔墨纸砚齐备,井然有序。四壁悬挂条幅,或楷或行,或隶或草,字字生辉,墨香氤氲,仿佛整个房间都被文字的灵魂浸透,静候一场心手相应的书写。

一番谦让后,一位老哥率先执笔,饱蘸浓墨,笔走龙蛇,写下“家和万事兴”“风调雨顺,五谷丰登”。众人围观点评,语带诙谐,笑声四起。

继而另一位挽袖挥毫,“见贤思齐”“龙马精神”跃然纸上,铁画银钩,力透纸背。

随后几人相继落笔,或书“青山绿水”,或写“福寿康宁”,或题“精气神”三字,皆出自心底最朴素的愿望——那是土地的回响,是农人对岁月最真挚的祈愿。

一位老哥边写边笑言:“我这字,是被老爹拿棍子打出来的!”他忆起父亲不识字,只知“扁担倒了是个一”,却硬逼他练字,年年春联由他执笔,虽歪歪扭扭,却图个自家方便。另一人接话:“我是被爷爷逼的。他夹着红纸到处求人写对联,就盼着孙子能提笔。”煤油灯下,窑洞中,祖孙共砚,一笔一画,写出了三代人的期盼。如今,他也让孙子回家写春联,虽字迹稚嫩,却满是传承的温度。有人打趣:“你孙子写的,可比你当年强多了!”满屋哄笑,笑声里,是代代相续的温情与骄傲。

我静立一旁,虽为书法门外汉,却分明感受到那笔尖流淌的,不只是墨汁,更是心绪与岁月。他们写的,是心愿,是寄托;是春种秋收的辛劳,是儿孙绕膝的欢喜。

他们写的,是脚下的土地,是头顶的晴空,是四季轮回中的耕耘与守望。

他们写的,是丰收的喜悦,是生活的韧劲,是平凡日子里不灭的光亮。

他们写的,是血脉里的文化,是口耳相传的根脉,是一代代农人用笔墨续写的乡土诗行。

农家小院,墨香悠长,一笔一画,皆是心香。

作者:秦和洲

举报