精华热点

精华热点 丁再献

摘要:

东夷骨刻文中“春、夏、秋、冬”文字的破译,为研究古代社会提供了关键线索。本文深入剖析这些文字在生活、农事、出行、气象认知、文化传承及当代传承影响方面的价值,揭示古人对自然的深刻理解和顺应,展现其对古代文明发展的奠基作用与对现代社会的现实意义。

关键词:

东夷骨刻文;春夏秋冬;古代社会;当代传承;文化意义

引言

东夷骨刻文是中国早期文字,刻写于兽骨等载体,主要流行于龙山文化时期 ,距今约4900~3300年。其发现与研究是中国文字起源和发展研究的重要突破,将文字产生和使用历史提前千余年。“春夏秋冬”等表示季节的文字破译,不仅为了解古代社会打开新窗口,更成为连接古今文化的重要纽带,为当代社会传承与发展提供了深厚的历史根基。

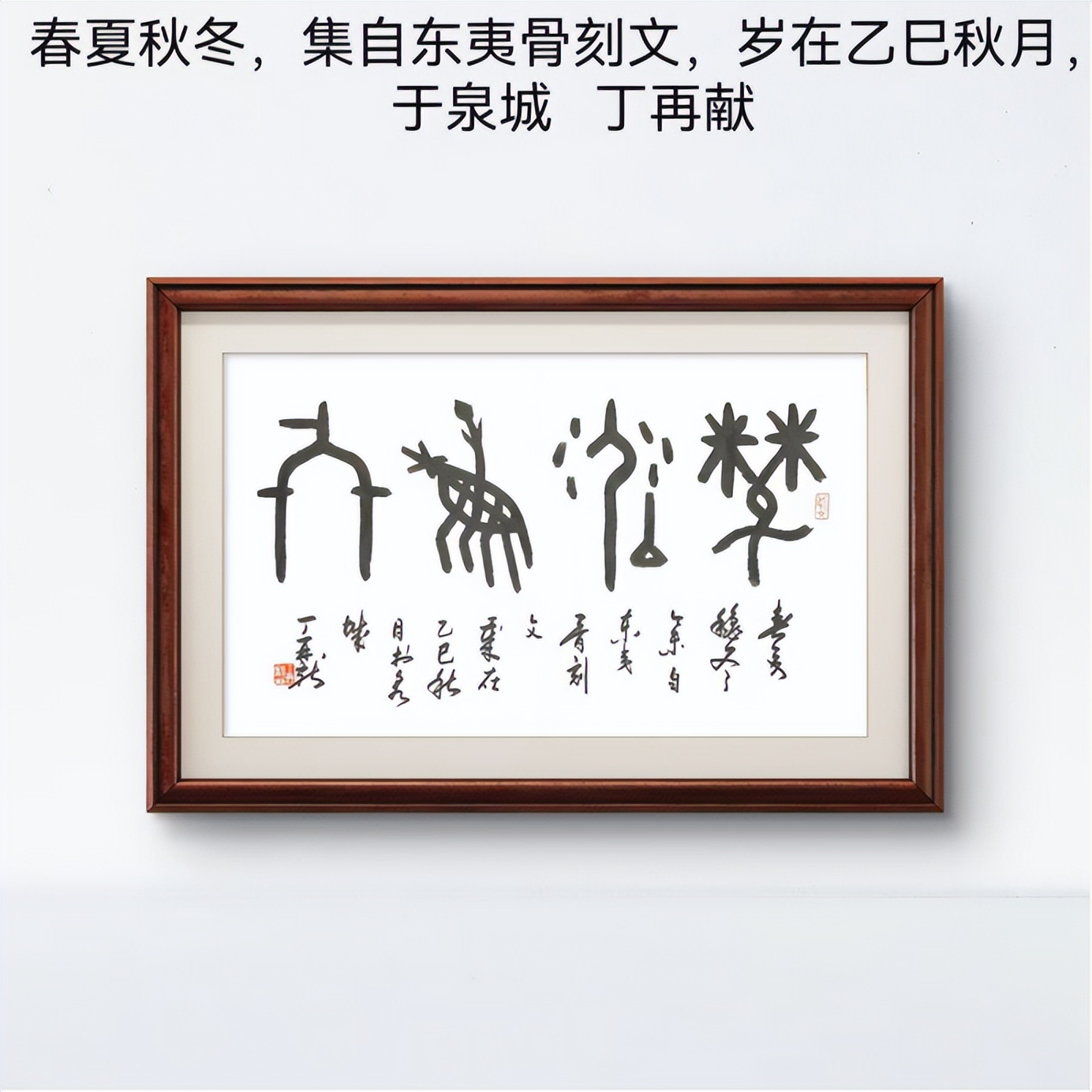

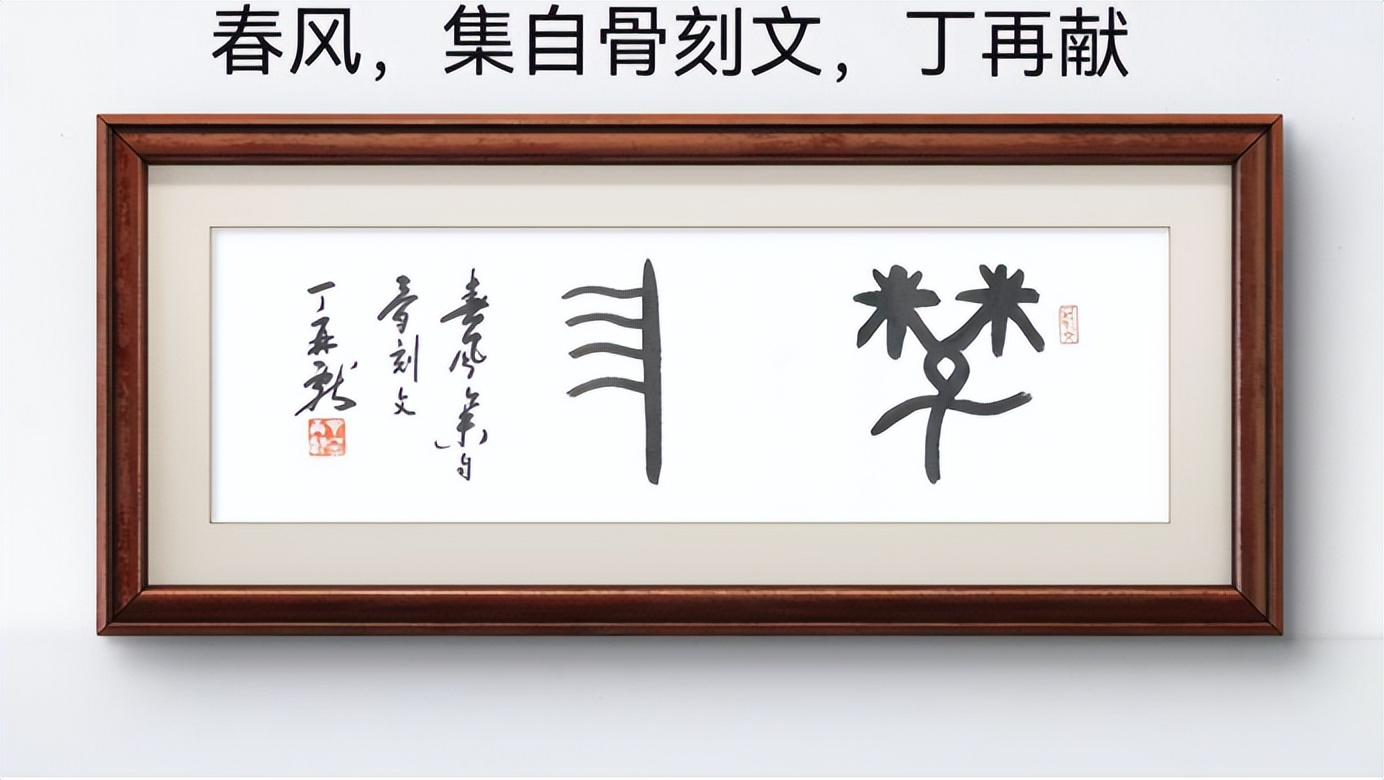

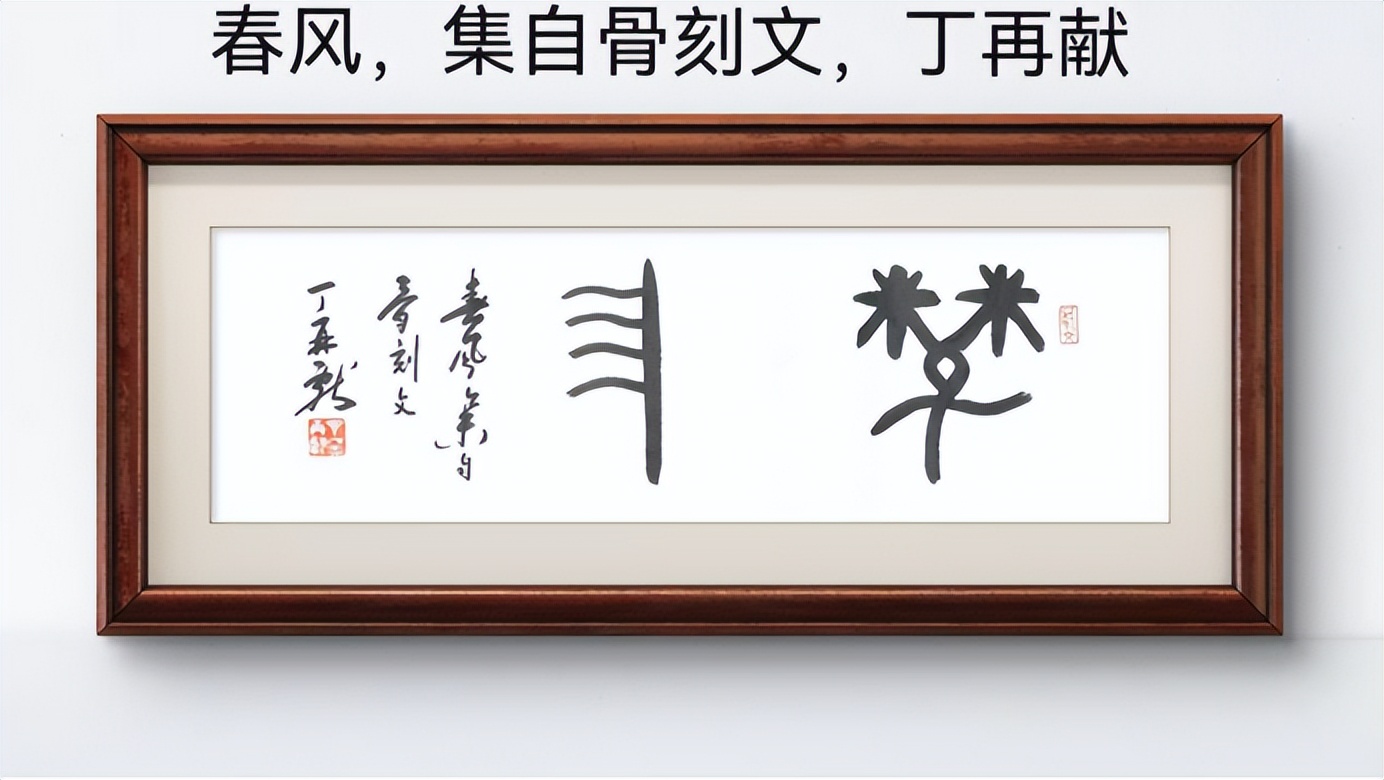

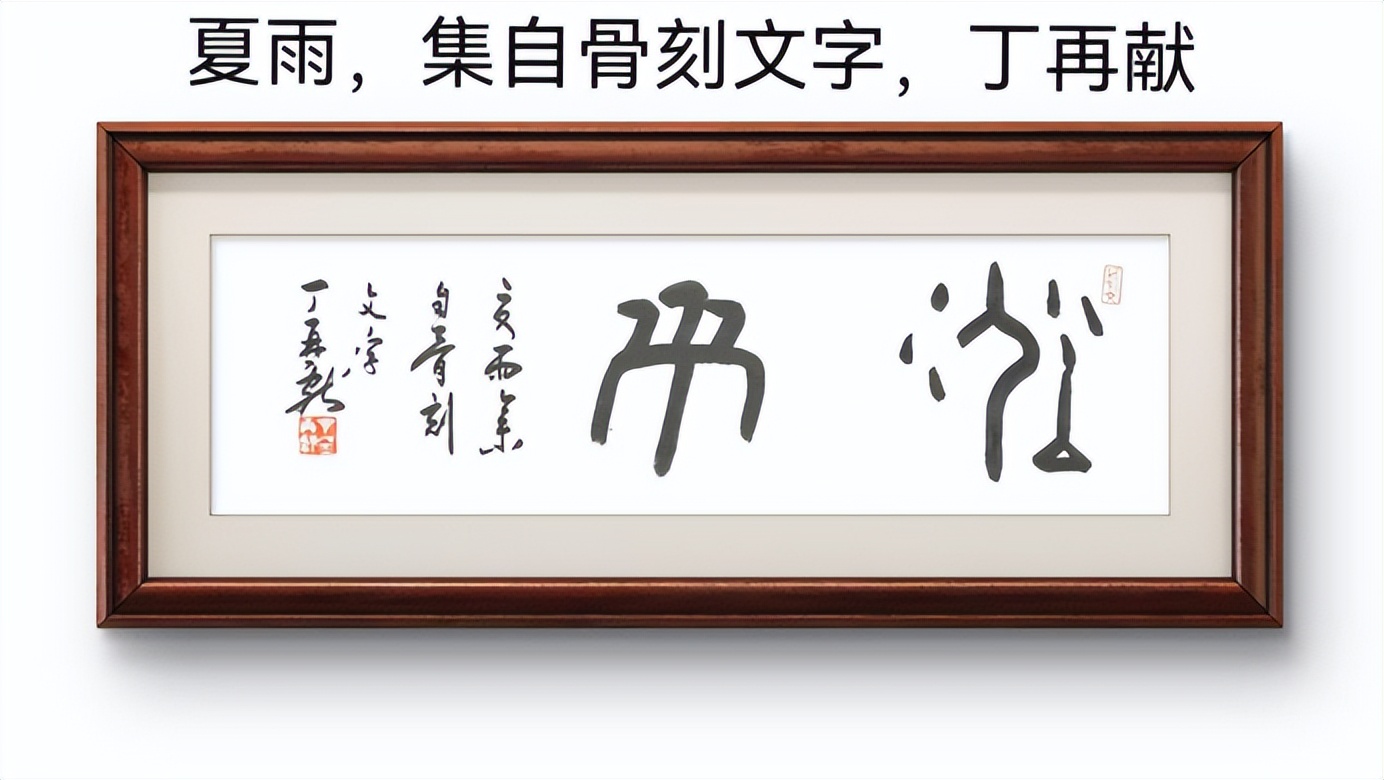

一、目骨刻文中的“春夏秋冬”单字解读的权威定论,以下结合甲骨文等相关资料对骨刻文进行推测性解读:

1.1 春 :骨刻文中的“春”字从林、从草、从屯,“屯”象征小草艰难地破土而出,“木”表意,象征着太阳从丛林、丛草中升起,春阳抚照,万木滋荣。甲骨文的“春”字,也会延续这种以草木生长、太阳照耀来表示春天万物萌生的意象。

1.2夏 :骨刻文的“夏”字,像一个人手持农具,头部两边有五六水点,像烈日当空满头大汗在地里干活,形态写真,体现了夏季酷暑熬煎,又值农忙,人们劳作时的辛苦状态。《释名》中说夏季“万物至此皆长大”,“夏”有“大”之意。甲骨文中的“夏”字没有水点,或许也会通过类似的形象,如突出手持农具的形象,炽热以及人的劳作姿态来表示夏季。

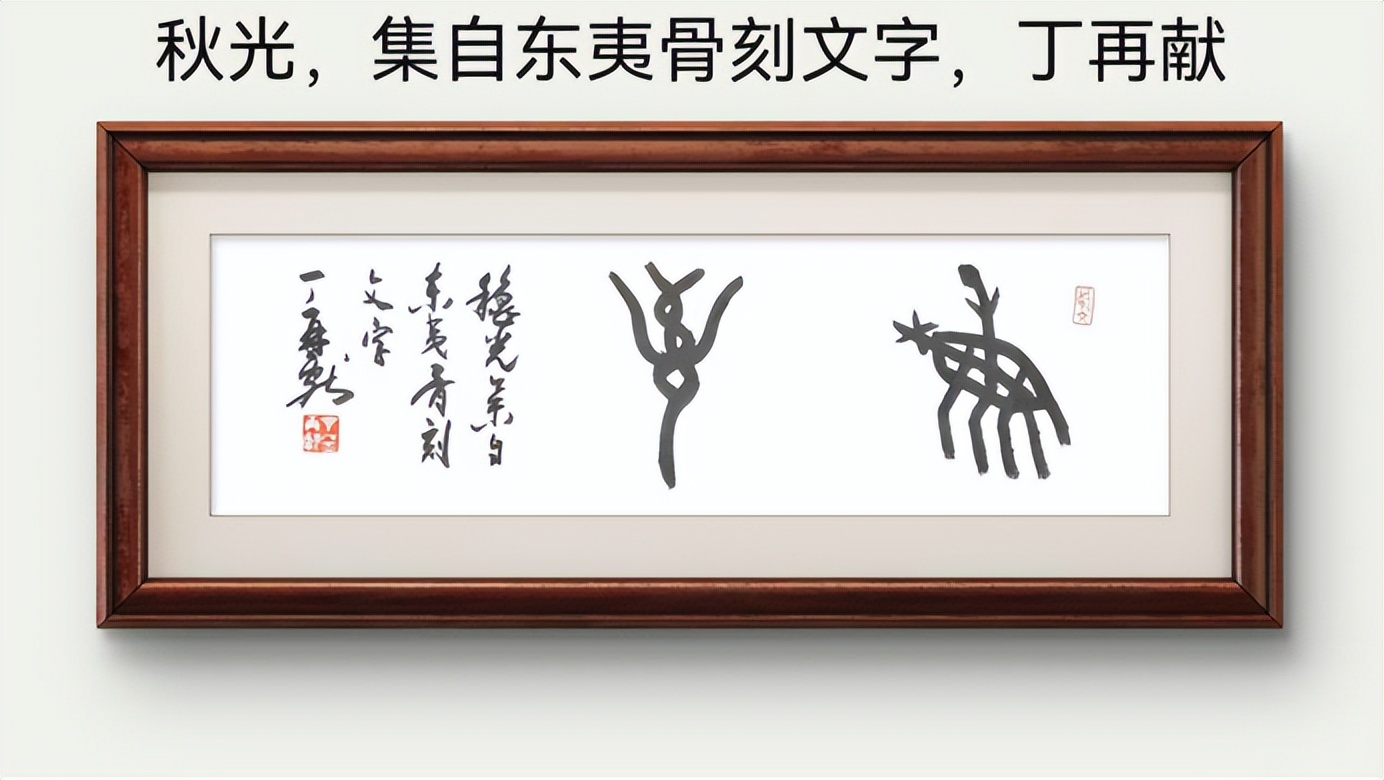

1.3秋 :甲骨文的“秋”字像一只乌龟,头部为禾,背上一颗庄稼穗子,龟裂纹表示秋天地干裂,以这一意象传递季节信息,与活动规律是古人判断秋季的重要依据。还有的甲骨文“秋”字下为火形,上为虫形,可能表示秋天用火除害虫的农事活动。

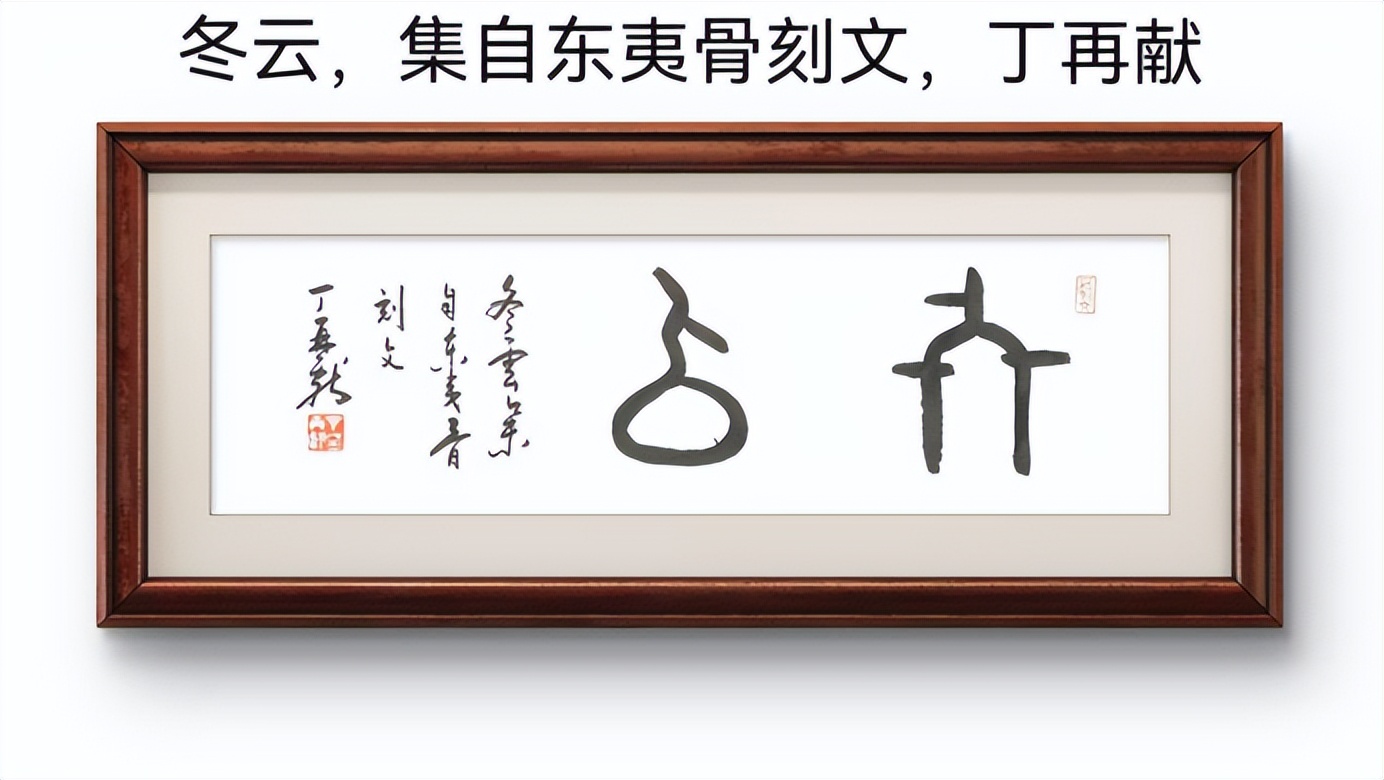

1.4冬 :骨刻文中的“冬”字像一干树枝,表示冬天到了树叶都落光了。甲骨文像绳子两端打结之形,表示终结,冬天是四季之终,故借用此形表示冬天。金文中有的字形将开放的绳结变为封闭的绳结,然后将“日”放入其中,表示日光即将终结,体现冬天光照不足的自然现象。与骨刻文的“冬”字比较,可能也以类似绳结的形象来表达一年的终结之意,因此冬即终字。

二、对古代生活的深刻塑造

2.1 饮食与养生的季节适配

春天,万物复苏,草木萌发,古人饮食以新鲜野菜、谷物为主,如《诗经》中“采采芣苢,薄言采之”描绘妇女采摘野菜场景。此时阳气上升,养生注重养肝,早睡早起,多参加户外活动,顺应春生之气。

夏天,气候炎热,食物易腐坏,古人食用清凉解暑食物,如西瓜、绿豆汤等,饮食清淡,多吃蔬菜和水果。养生方面,注重养心,避免暑热伤身,保持心情舒畅,适当午睡恢复精力。

秋天,果实成熟,食物丰富,古人享用各种肉类、谷物和水果,如《礼记·月令》记载秋季祭祀用“牺牲”。养生强调养肺,多吃滋阴润燥食物,如梨、百合,早睡早起适应阳气收敛。

冬天,食物相对匮乏,古人依靠储存的粮食和肉类过冬,饮食注重温热滋补,如羊肉汤、腊八粥。养生重视养肾,早睡晚起,保暖防寒,减少户外活动,避免阳气外泄。

2.2 服饰与居住的季节调适

春天,天气渐暖,古人减少衣物,材质以轻薄麻、葛为主,便于活动。居住方面,打开窗户通风换气,打扫房屋,去除冬季浊气,迎接春天生机。

夏天,炎热酷暑,古人穿着轻薄透气衣物,男子常穿短裤、短袖,女子着长裙,材质多为麻、丝。居住时,利用自然通风降温,如在房屋周围种植树木遮荫,使用竹席、扇子等纳凉工具。

秋天,气温转凉,古人添加衣物,穿上夹衣、棉衣,材质有麻、棉、毛。居住注意保暖,封堵房屋缝隙,准备取暖用品,如炭火盆。

冬天,寒冷刺骨,古人穿上厚重棉衣、皮衣,戴上帽子、手套、围巾。居住加强保暖,生火取暖,门窗糊纸防风,室内布置厚棉被、毛毯。

三、对农事活动的精准指导

3.1 作物种植与生长的全程指引

春天是播种季节,气温回升,土壤解冻,古人播种各种农作物,如粟、黍、稻等,《齐民要术》记载“凡春种欲深,宜曳重挞”,强调春播深度和镇压重要性。

夏天,农作物进入生长旺季,古人进行田间管理,除草、施肥、灌溉,确保作物茁壮成长,“锄头底下三分水”体现除草保墒作用。

秋天,作物成熟,迎来收获季节,古人收割庄稼,晾晒、储存粮食,“秋收冬藏”是农业生产重要环节。

冬天,土地休耕,古人对农具进行修理和保养,为来年春耕做准备,同时储存种子,选择优质种子确保来年丰收。

3.2 畜牧养殖的季节节律

春天,牲畜经过冬季后需要补充营养,古人将牲畜赶到草地放牧,让其食用新鲜青草,促进生长和繁殖,加强牲畜疫病防治,做好预防工作。

夏天,气候炎热,注意牲畜防暑降温,提供充足饮水和遮荫场所,合理调整放牧时间,避免高温时段放牧。

秋天,牲畜长膘,古人储备过冬饲料,如干草、秸秆,为牲畜过冬做准备,同时进行牲畜配种,为来年繁殖做打算。

冬天,牲畜活动减少,加强饲养管理,增加饲料投喂量,保持圈舍温暖干燥,防止牲畜受冻生病。

四、对出行与活动的显著影响

4.1 交通出行的季节考量

春天,道路泥泞,出行不便,古人选择天气晴朗、道路干燥时出行,多使用牛车、马车等交通工具,在河流较多地区,乘船出行需注意水位变化。

夏天,雨水增多,道路易积水,出行注意安全,避免在暴雨、洪水期间出行,在山区注意防范山体滑坡、泥石流等地质灾害。

秋天,天气凉爽,道路干燥,是出行好时节,古人进行贸易、探亲、访友等活动,此时交通繁忙,加强交通管理和安全保障。

冬天,寒冷积雪,道路结冰,出行困难,古人减少出行,如必须出行,选择保暖防滑交通工具,如雪橇,注意防寒保暖,防止冻伤。

4.2 社交与节日活动的季节分布

春天,万物复苏,古人举行祭祀活动,祈求丰收和平安,如祭天、祭地、祭祖先,还举办春游、踏青等活动,享受春天美好。

夏天,炎热天气,社交活动相对较少,一些地区举办庙会、集市等活动,人们在活动中交流物资、娱乐休闲。

秋天,丰收季节,古人举行盛大庆祝活动,如丰收节、中秋节等,感恩大自然馈赠,加强社交和情感交流。

冬天,农闲时节,古人举办各种节日活动,如春节、元宵节等,家人团聚,走亲访友,互赠礼物,增进亲情和友情。

五、对气象认知的启蒙与深化

5.1 季节与气象的初步关联认知

春天,气温回升,多风,古人观察到春风带来温暖和生机,“春风如醇酒,著物物不知”,同时认识到春雨对农作物生长重要性,“春雨贵如油”。

夏天,炎热多雨,古人了解到夏季高温多雨特点,“赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦”,对暴雨、雷电等天气现象有一定认识和记录。

秋天,天气转凉,干燥少雨,古人感受到秋风萧瑟,“秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜”,对秋高气爽天气有深刻体会。

冬天,寒冷干燥,多雪,古人知道冬季寒冷是自然规律,“燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台”,对雪的形成和作用有一定认识。

5.2 气象预测与应对的经验积累

古人根据季节变化预测气象,如“朝霞不出门,晚霞行千里”“天上钩钩云,地上雨淋淋”等气象谚语,指导日常生活和农事活动。在应对气象灾害方面,春天防范倒春寒对农作物危害,夏天做好防洪、防涝准备,秋天预防早霜影响作物成熟,冬天抵御严寒对人畜和农作物危害。

六、在文化传承中的核心地位

6.1 文学艺术创作的灵感源泉

在古代文学中,季节是重要主题,诗词歌赋中大量描写春夏秋冬景色和情感的作品,如《诗经》《楚辞》《唐诗三百首》等,这些作品表达古人对自然的热爱和对生活的感悟。在绘画艺术中,画家描绘四季景色,展现自然之美,如北宋王希孟《千里江山图》描绘江南四季山水风光。

6.2 传统节日与民俗的根基

许多传统节日与季节相关,春节在冬季,人们团聚庆祝新年,传承家庭和社会价值观;清明节在春季,人们祭祀祖先、缅怀先烈,弘扬孝道和爱国精神;端午节在夏季,人们赛龙舟、吃粽子,纪念屈原,传承爱国主义和民族精神;中秋节在秋季,人们赏月、吃月饼,寄托团圆和思乡之情。这些节日和民俗活动承载着丰富文化内涵,是民族文化重要组成部分。

七、对当代的传承、影响及意义

7.1 文化认同与自信构建的重要载体

东夷骨刻文“春夏秋冬”文字,是中华文明“观象授时”智慧的最早文字见证,其破译与研究让当代人更清晰地追溯中华民族对自然规律认知的源头。在文化传播中,这些文字常被用于博物馆展览、历史教材与文化科普活动,如山东地区部分博物馆开设“东夷骨刻文与四季文明”专题展区,通过实物、动画还原古人用季节文字记录农事的场景,让大众直观感受先民智慧,强化“中华文明源远流长”的认知,为文化自信提供扎实的历史依据。

7.2 现代生活与生态理念的历史借鉴

古人顺应四季的生活方式,对当代“健康生活”“生态保护”理念具有重要启示。在养生领域,现代中医养生仍沿用“春养肝、夏养心、秋养肺、冬养肾”的季节养生逻辑,许多健康APP结合这一理念推出季节养生方案;在生态保护中,“顺应四季、尊重自然”的思想与当代“可持续发展”理念高度契合,如农业领域推广的“节气农业”“生态种植”,参考古人“春播秋收”的节律,减少化肥农药使用,实现人与自然和谐共生;在城市生活中,“四季美学”融入景观设计,如公园按四季植被变化规划种植,让城市居民感受自然时序之美,缓解快节奏生活带来的焦虑。

7.3 文化创意与产业发展的独特资源

东夷骨刻文“春夏秋冬”文字的古朴形态与文化内涵,成为当代文创产业的重要素材。许多文创品牌将这些文字与现代设计结合,开发出四季主题的文具、服饰、饰品等产品,如印有骨刻文“春”“秋”字样的书签、以四季文字为灵感的陶瓷茶具,既传播了传统文化,又赋予产品独特的文化价值;在文旅领域,部分东夷文化发源地打造“四季骨刻文文旅线路”,春季举办“骨刻文与春耕”体验活动,秋季开展“丰收与骨刻文”文化节,吸引游客参与,带动地方文旅经济发展,实现文化遗产的“活态传承”。

结论

东夷骨刻文“春夏秋冬”文字,既是古代社会生活、农事、出行、气象认知与文化传承的“指挥棒”,也是连接古今的文化桥梁。其对古代文明的奠基作用,让中华民族在顺应自然中积累了生存与发展的智慧;而对当代社会的影响,则体现在文化认同构建、生活理念借鉴与文化产业发展等多个维度。深入挖掘这些文字的价值,不仅能让我们更好地理解历史,更能为当代社会的文化传承与发展提供源源不断的动力,让古老的季节文字在现代社会焕发新的生机。

作者简介:

丁再献先生1952年出生于沂南县,字章甫,号北海。著名文化学者、作家、诗人、国家一级书法家。研究员,同时受聘兼任数家院校客座教授和硕士研究生导师。山东原古东夷文化与骨刻文字研究中心主任,个人专著5部,最具代表性的是《东夷文化与山东·骨刻文释读》。先生首先和家兄丁再斌系统破译出东夷骨刻文字,比甲骨文早了 1300 多年。然后又始创了骨刻文字书法艺术、从而改变了中国文字发展历史。2013年通过了省级重大课题立项并结项。丁再献骨刻文书法艺术馆、文化广场等一批东夷骨刻文文旅项目相继建成。

茶水分离 市树市花,扫码聆听超然楼赋

超然杯订购热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版