精华热点

精华热点 施永庆

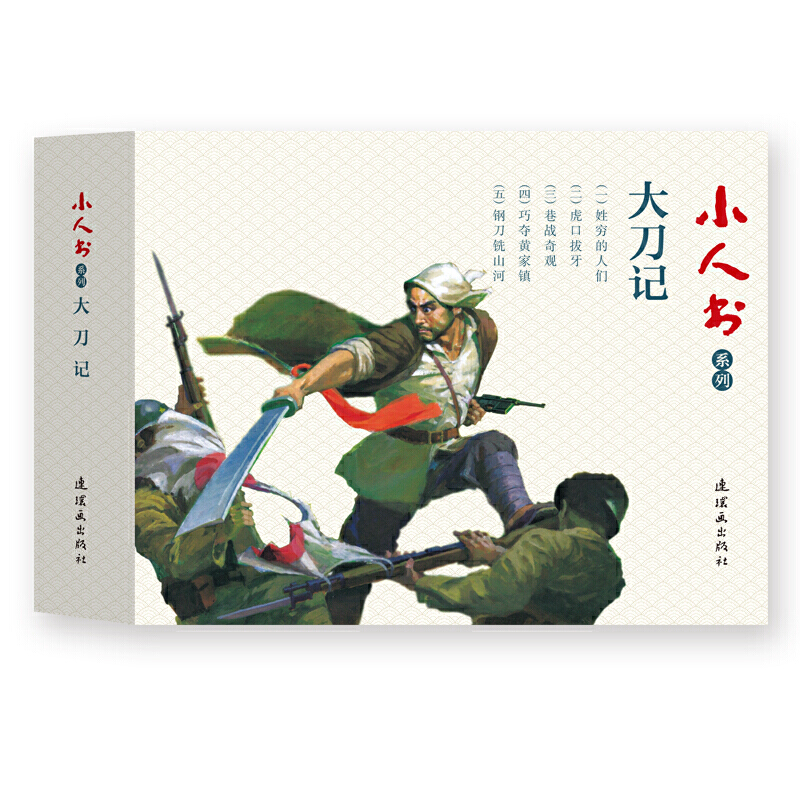

二十世纪七十年代,一部名为《大刀记》的长篇小说横空出世,以其磅礴的气势、鲜活的乡土语言和崇高的民族精神,震撼了无数读者。但这部巨著的诞生,并非一蹴而就,它是作者郭澄清用生命、热血和故乡泥土熔铸而成的。让我们一起回到那段岁月,看这部“大刀”是如何在烈火中锻造成型。

一、烽火淬炼的笔魂

1937年冬,山东宁津郭皋村的寒风中,6岁的郭澄清目睹了日军轰炸县城的硝烟。这座自明代便以“武术之乡”闻名的城池,此时正上演着民间武装的抗争。乡民们手持红缨枪、大刀片,在城隍庙前练拳的场景,深深烙进孩童的记忆。

宁津地处燕赵、齐鲁交界,自古民风剽悍,侠义精神浓厚,其尚武之风可溯源至春秋战国。清咸同年间,太平天国和捻军先后兴起,宋景诗的黑旗军在这里留下了浓重的痕迹。清末"四截八极拳"传人李连衡凭八极拳夺得南京擂台赛亚军,其弟子更将拳法图谱编纂成书,流传至今。

郭澄清自幼生活在冀鲁平原的尚武之风中,这方热土给他打上了独特的文化烙印。郭澄清祖辈父辈兄弟均练就一身武艺,他童年记忆里就有了月光下练武,饭桌前听闻祖辈与地主斗争结下的世代冤仇的情景,心中埋下了憎恶旧社会的种子。

1939年,肖华司令员带领八路军东进抗日挺进纵队挺进冀鲁边区,开辟抗日根据地,不到十岁的郭澄清当上儿童团,开始地下工作,并进入抗日小学读书。这期间,他阅读了《水浒传》《西游记》等众多传统文学名著,悄然间种下了文学写作的种子。1948年他参加八路军,同年加入共青团,并参加济南战役。

济南战役给他留下了深刻的印象。后来,在郭澄清的小说《笔》中描述了这样一件事。连长牺牲时,用最后一口气力,拿出自己的钢笔说:“小郭,你很会写文章,你用这支笔把牺牲的战友们的事迹写下来,交给他们的后人。”郭澄清借连长的口,道出了自己长久以来渴望为人民写作的心声。

解放后,郭澄清从事教育事业,先后担任小学校长、中学教务主任。工作之余,开始创作新闻报道、诗歌、小说等。1955年,郭澄清在《河北文艺》发表处女作《郭大强》,标志着其文学创作的正式启航。

但真正让他名垂青史的,是1971年那个春寒料峭的午后。当时已调任山东省文化局创作办公室主任的他,毅然放弃济南的优越条件,回到郭皋村那间不足八平米的土屋:土坯墙、八仙桌、煤油灯,以及自制的书架,构成了《大刀记》的诞生地。在这里,他一边写作,一边听父老乡亲讲述各种各样的故事,将之化为小说中独特的乡土语言和各种惊险动人的情节。

《大刀记》以抗日战争为背景,讲述了冀鲁边区农民梁永生带领群众组建大刀队,抗击日本侵略者的故事。主角梁永生从普通农民成长为八路军优秀基层指挥员的历程,展现了中国农民在民族危亡时的觉醒与抗争,成为抗战题材中的经典之作。大刀队夜袭敌营、智取炮楼等精彩战斗场面,正是郭澄清所熟悉的祖辈父辈、亲朋好友,乃至冀鲁平原众多百姓记忆的精彩重现。

小说的主题需具备普世性,方能引发时代的共鸣。郭澄清父祖辈的侠义与抗争,一个个民间英雄最终选择了八路军,选择奔向光明。这是他个人的经历,也是最有代表性的时代折光。

二、血与火铸就的史诗性主题

翻阅宁津地方志及部分老战士回忆录,可以看到,从1942年6月到1944年3月,日军在宁津地区实行“囚笼政策”和保甲制度,它以铁路为柱,公路为链,碉堡为锁,填平了原有的“抗日沟”,并围绕宁津县边界修洪沟,形成了“三里一岗楼,五里一据点”的局面,向根据地实行网状压缩包围,对敌占区村民采取“十户为甲,一村为保,甲设甲长,保设保长”的统治办法。村设情报员,村民都发给“良民证”,实行“连坐法”,妄图从地理环境和人员关系上彻底摧毁我敌后抗日根据地。

对此,全县抗日军民便展开了激烈地反扫荡、平洪沟的斗争。宁西县大队由原来的一百七十人,精简为一百二十人,分为三个小队。实行“化整为零”,并换掉军装,到“囚笼”里去做隐秘活动,他们依靠“武装斗争、党的建设和统一战线”三大法宝,依靠和相信基本群众,以隐蔽或公开的方式,配合革命两面派的斗争形式,展开对伪军工作,控制掌握伪组织。并进行锄奸、反特、镇压坏人等工作。到1944 年8 月开展夏季攻势,全县军民齐出动,一夜间填平了日军修筑的封锁沟,破坏境内公路,割除了日伪电话线,使日伪据点陷于孤立,彻底粉碎了日伪的“囚笼”战术。

当郭澄清在构思小说框架时,便以此为背景,并取材于真实历史上的大刀队。1938年初,在中共冀鲁边工委的领导下,国民革命军别动总队第三十一游击支队在宁津、乐陵一带诞生,其中以宁津子弟为主要力量的第三大队因其大量装备和使用大刀作战,被群众和敌人称为“大刀队”。1938年4月28日夜,他们充分发挥大刀近身格斗的优势,利用夜晚和地形特点,成功击毙宁津柴胡店附近的李屯日伪军据点12名日军,打破了“日军不可战胜”的神话,极大地鼓舞了周边地区军民的抗日信心。

宁津的尚武传统在抗战时期焕发新的光辉。为了支持抗战,当时的宁津崔杨村党组织负责人任玉杰变卖家产组织起四盘铁匠炉,无偿打造了3000多把大刀,带领崔杨村众多青年子弟兵苦练杀敌刀法、踊跃报名参军,该村先后有17名烈士为国捐躯。

战争是一场烧钱的游戏。在武器发展史上,热兵器取代刀枪剑戟等冷兵器是必然趋势。但在抗战时,大刀之所以成为游击队甚至正规军的主要兵器,不过是因为国力羸弱,无法装备先进的枪炮。而在农村等缺乏工业基础的地方,大刀的成本低廉且易于制造,只要有铁匠,就能充分利用敌人的汽车、铁轨等铁制品进行批量生产。

“大刀向鬼子们的头上砍去,全国武装的弟兄们,抗战的一天来到了……”在抗日战场上,战士们举着最落后的大刀与敌人最先进的枪炮、坦克作战,这一幕不仅令人心酸,更彰显了中国战士的坚毅与勇敢。这种无畏生死、奋勇向前的精神,是中华民族一次次得以战胜强敌,始终屹立在世界的东方的根本原因。

郭澄清抓住了这个最宏大的母题,使得《大刀记》主题得以深化,形成了小说的外在吸睛和内在磁场,展示出民族精神最深层的文化基因。

三、“侠义”与“革命”的英雄叙事

刀为兵中“王”。对深受传统侠义思想影响的郭澄清来说,大刀在中国传统文化中承载着丰富而深刻的象征意蕴,超越了其作为冷兵器的实用功能,成为精神、道德和社会观念的载体。大刀象征着勇武和力量,威猛的大刀是战场英雄的标志性武器,其勇猛无畏和战斗精神代表着克服困难、斩断阻碍的决心和气魄;大刀象征着正道和侠义,代表着坚守正道,扶危济困,有着光明磊落和坦荡胸怀的侠义精神,是崇高品德的符号;大刀还是权力之器,成为维护秩序、守护维护社会公义的非凡力量。

在近代反抗外来侵略的语境下,特别是抗日战争时期,“大刀”这一冷兵器被赋予了新的象征意义,从英雄个人的探索进化为民族群体的觉醒,成为不畏强暴、奋起反抗、不屈不挠的民族气节和革命精神的强烈象征。

大刀的象征意义在梁永生等革命英雄成长的过程中得到了展现。青年时代的梁永生,通过“大闹黄家镇”“夜袭龙潭街”“怒打日本兵”“血染龙潭”等篇章展示出农民以“愣葱精神”自发斗争的苦难史。同样掌中一把大刀,在梁永生找到八路军,组建大刀队后,呈现出截然不同的风貌,“巧夺黄家镇”“夜战水泊洼”“围困柴胡店”等故事中,梁永生已经是一个运筹帷幄、沉着冷静、智计百出、敢打必胜的基层优秀指挥员的形象。

一部优秀的革命历史小说必然忠实地记录大时代之下的小细节。在这方面,郭澄清花费了巨大的心力再现了这段历史的详细面貌。他在油印本《自传》中写道:“家庭祖辈贫寒,数代受地主欺压。我家祖传有句名言:糠可吃,菜可吃,理不能让人。前辈们因不忍让恶霸地主的剥削和压榨,曾喊冤告过状,又磨刀动斧拼过命。但因刀把子不在穷人手中,几次拼杀家破人亡。祖父为报仇雪恨,拜师学艺;父辈兄弟四人,皆随祖父习武,好侠尚义。”《大刀记》第一部完全可以看作他和他的父老乡亲们的真实经历。

郭澄清将众多革命者在血与火之间的真实经历转化为英雄的成长史。1951~1953年,他收集了大量资料创作《马振华英烈传》成为小说的重要原型。马振华是冀鲁边区抗日根据地创建者,长期在宁津等地组织武装斗争。一次,被日军追击时,他被迫化妆成农民,与村民一同被日军押到村里集合。日军头目恶狠狠地喊道:“谁是马振华,赶快出来。”在日军逼问下,全场仍是鸦雀无声。日军队长命令手下架起机枪,嚎叫着:“限你们三分钟,不说出来,就开枪。”时间一秒一秒地过去,眼见日军队长就要下达屠杀令,马振华从人群中走出来,大喝:“住手,我是马振华!”危急时刻,大爷、大娘、妇女、儿童们也一齐高喊:“我是马振华!”接着,青年们个个站出来大声喊:“我是马振华!”日军既震惊又黔驴技穷,只好灰溜溜地收场。马振华在群众的保护下再一次安全脱险。

比如宁津八区副区队长阎成。1944年3月,阎成因病在程庄养病时被敌探发现,遭第一批30名伪军围困。阎成临危不惧,利用地形优势大量杀伤敌人。敌人围攻近三小时未果。县城伪军大队长李振彪率援兵百余名包围程庄,指挥攻击,战斗中阎成右臂负伤,但仍击毙两名冲入屋内的伪军,缴获两支枪和部分弹药。僵持中,敌人被迫改变强攻战术,一方面在院中堆柴点火,妄图火烧阎成;一方面由李振彪爬到房顶上喊话劝降。此时,阎成乘敌不备,将一枚手榴弹抛上房顶,炸伤了李振彪。夜幕降临,阎成乘机突出重围。经过此次战斗,阎成名声大振,被日伪军称为“活阎王”。

这些真实的故事经过郭澄清的吸收沉淀,转化为《大刀记》一个接一个的精彩故事,前者是十一章“我就是八路”的经典情节,后者是“重返宁安寨”的传奇故事。英雄的故事与郭澄清父祖、乡亲百姓们的故事互相映照,合成了梁永生这个光彩照人的英雄形象。

郭澄清深受《水浒传》等中国古典小说的影响,以“大刀”这一符号为媒介,创造性的对民间叙事进行转化。他融合真实历史的传奇,把人物安置在典型的矛盾冲突的漩涡里,着重从人物的言与行两个方面,展现人物性格及其精神面貌,将梁永生这一形象塑造的格外动人。这种“民间叙事与革命话语的融合”,被后人视为“红色经典再解读”的重要范本。

四、在故乡发“疯”著书

1971年春天,在山东省文化局担任领导职务的郭澄清亲自向省委书记请了假,放弃了济南的优越条件和生活环境,回到老家宁津县时集公社郭皋村创作他的三卷百万字的长篇小说《大刀记》。

这一行为让他的领导、同事、家人和朋友难以理解。省委和县委都给他安排了舒适的写作环境,但他却坚持回到故乡。何也?梁永生是一个农民,大刀队始终与农村互相依存。郭澄清坚信,只有置身于大刀队驰骋的那片田野和村庄,置身于他们曾经为之流血牺牲的空间磁场,才能真正的写出大刀队的“魂”。他说:“我是写农村生活的作家,只有在农村与农民共命运,才能写出好的作品。……离开农村,就等于鱼儿离开了水。”

小说第十七章“夜战水泊洼”梁永生训兵和挨训的场景最能体现作者与农民的深情。梁永生在听民兵报告军事演习的计划时,指出他手榴弹的掖法和大刀的背法存在的问题后,说:“这哪像个民兵的样子呀!要是叫你爹看见呀,八成得给你两掴子!对不?咹?邋遢鬼!”民兵笑完整理好装备后,接着就是梁永生挨训。训他的是谁?老农民。文中写道:

“一位老爷子凑过来。他带着父辈的神色,指着永生头上的汗斥责道:‘瞧你这孩子,又热得象个水鸡子!头上的汗,快流成河了,就不知道擦擦?着了风受了罪不算,怎么带兵打仗哩!’眼下的梁永生,这位八路军大刀队的队长,在这位张口就叱咤人的老农民面前,蓦地变成了一个站在家长脸前的孩子。”

鲜活的俚语、生动的比喻,军民的鱼水情深在这里描写的格外动人。没有与农村、农民长期同呼吸共命运的深情和经历,是写不出这样的情节的。这正是郭澄清坚持住在农村的真正原因。

他在老家修建了几间小屋,单间十来平方,墙是土打的,断墙是旧砖垒的。其子郭洪志回忆说,一间很小的土屋,土炕边一张破八仙桌,桌上一摞一摞的手稿,一盏昏暗的煤油灯下,父亲一直在低头书写。就是在这样艰苦的条件下,郭澄清开始了三年的写作生活,一千多个日日夜夜的艰辛创作。

为了撰写《大刀记》,郭澄清“疯”了。他身患陈旧性心肌梗塞、慢性阑尾炎、肺结核,却每日仅睡三小时,抽劣质香烟,用冷水浇头提神。而他所能补充的营养,不过是吃饭时的一小碗肥肉。

作家常庚西回忆探望时的情景:“屋里烟雾缭绕,他的牙齿,左手的中指和食指都被烟熏黑了。他说他一天一夜抽过五包大前门,真把我吓了一大跳。”

早在1965~1966年,郭澄清创作了长篇小说《武装委员》,己经出了清样和封面,却因为文革突然爆发,丢失手稿和清样。为弥补这一遗憾,他将主要内容融入《大刀记》。1972年,第一部手稿完成,却因“四人帮”干扰沦为内部征求意见本。面对特定时期意识形态压力,他咬着牙推翻重写,将百万字原稿删减为三部曲结构。1975年夏,人民文学社顶着压力出版全本,使这部120万字的长篇终于问世。

《大刀记》创作完成后,郭澄清大病一场。山东省上下全力救护,用上了当时能找到的所有贵重药品,才把他从死亡线上救回来,却落下了左侧肢体偏瘫的后遗症。即便如此,他仍旧抱病写作,用牙咬着辅助拔开笔帽,先后创作了长篇小说《龙潭记》《决斗》等200万字的作品。

1989年8月,久为病痛困扰的郭澄清逝世,时年仅59岁。

据说,干将莫邪为铸造传世名剑,以身投炉,终成一代传奇。郭澄清创作《大刀记》,与古之铸剑大师同俦。

五、铁笔开出的时代花

“文革”十年,除了八大样板戏,广大人们的精神文化如同一片荒漠。遵从文学写作原则的《大刀记》,以浓墨重彩描绘惊心动魄的战斗故事,将传奇性与真实性巧妙地结合起来,其“暴力美学”达到了一个前所未有的高度。

《大刀记》的出版引起了全国性的轰动,堪称现象级事件。1975年8月15日,人民文学出版社与山东人民出版社同步发行,随即被改编为电影、电视剧、连环画及评书。其中,评书版本在全国20余家省级电台连播,连环画发行量突破3000万套,影响波及数亿人。这种传播盛况,使得《大刀记》以多种艺术形式深入民间。

《大刀记》的经典化路径如同其小说情节一样充满传奇性。在冲破特定时期政治压力后,它的出版过程一波三折,出版后被视为“文革”后期革命历史题材的突破之作。此后,《大刀记》似乎被经济热潮所遗忘。但进入21世纪,随着“红色经典”热潮兴起,《大刀记》焕发了新的生命,众多出版社多次再版;2015年,中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年隆重推出了62集电视剧《大刀记》;新中国成立70周年之际,《大刀记》进入人民文学出版社推出“新中国70年70部长篇小说典藏”书系。

《大刀记》文本本身也提供了众多阐释空间,比如其叙事“奥德赛式结构”的现代主义特征、主角梁永生的“卡里斯玛型人物”、从个人复仇到集体革命的叙事升维、人物个性成长过程暗合好莱坞电影叙事特征等。这些多层次的阐释空间,使《大刀记》超越了时代局限,在当代长篇小说中仍具启示意义。

《大刀记》的价值正在重新被人们认识。如今,在宁津县郭皋村的郭澄清纪念馆内,每日吸引着众多游客前来。玻璃展柜中,《大刀记》的手稿字迹工整如刀刻,连删改痕迹都透出惊人的毅力。有人在参观留言中写道:“原来大刀不仅是武器,更是刺破黑暗的民族精神之光。”

作者简介

施永庆,笔名方也,文学硕士、中国作家协会会员、中国散文学会会员、山东作协第29届高研班学员、鲁迅文学院山东作协培训班学员。有纪实文学《决胜莱芜》,文集《人在济南:众泉为我洗尘埃》《伴着那泉水清音》,参编著作《大结局:中国清官的归宿》等三种。现居济南。

纪念《大刀记》出版50周年座谈会暨

《我与大刀记的故事》及书画作品征稿启事

2025年,我们迎来两个意义非凡的纪念日:红色经典长篇小说《大刀记》出版50周年、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

《大刀记》作为一部诞生于特殊历史时期的文学经典,以其磅礴的气势、鲜活的人物和深刻的家国情怀,生动再现了鲁北人民在中国共产党领导下英勇抗击日本侵略者的壮丽史诗,是民族精神的文学丰碑,影响深远。先后入选《新中国70年70部长篇小说典藏》,建党百年60部《红色经典初版本文库》《百年百部红旗谱》。

为深切缅怀革命先烈,弘扬伟大抗战精神,传承红色基因,赓续文学薪火,并重温红色经典《大刀记》这部不朽之作的文学价值与时代意义,特举办系列纪念活动。

一、举办单位

1、主办

山东省中国现代文学学会

山东省中国当代文学学会

郭澄清纪念馆

2、承办

《都市头条·济南头条》

竹庐书院

3、协办

山东一城秋色文化传媒有限公司

都市书画院

二、活动内容

1. 纪念座谈会:

拟于2025年8月26日上午,在山东省济南市举行“纪念《大刀记》出版50周年座谈会”。

将邀请专家学者、文艺评论家、作家代表、郭澄清先生亲属及各界人士共同回顾《大刀记》的创作历程、文学成就、社会影响,探讨其蕴含的抗战精神与时代价值。

2. “我与《大刀记》的故事”主题征文:

征集对象:全国广大读者、文学爱好者、研究者及各界人士。

征文主题:围绕阅读《大刀记》,收听长篇连播,观看《大刀记》连环画、影视作品的经历、感受、思考,讲述《大刀记》对个人成长、思想观念、家国情怀产生的深刻影响;分享与《大刀记》相关的难忘记忆、研究心得或收藏故事;探讨《大刀记》的精神内涵在新时代的传承与发扬。

作品要求:

体裁不限(散文、随笔、评论、回忆录等均可),字数建议在1000-3000字之间。

内容真实,情感真挚,积极向上,紧扣主题。

须为原创作品,未在任何公开出版物或网络平台发表过。

投稿请采用电子文档(Word格式),邮件主题注明“《我与大刀记》征文+作者姓名+联系电话”。

刊发平台:优秀征文作品将在《都市头条》平台“济南头条”频道开设的专栏中陆续刊发。优秀作品可推荐主流媒体发表,符合要求的作品将结集成册。

投稿都市头条微信13325115197(微信同号)

截稿日期:2025年9月30日

3. 纪念主题书画作品征集:

征集对象:全国书画家及书画爱好者。

作品主题:围绕《大刀记》所反映的抗战精神、家国情怀、英雄气概、鲁北地域风貌,或郭澄清先生的文学贡献进行创作。可选取书中经典场景、人物形象、名言警句,或抒发对革命历史的缅怀、对和平的珍视、对民族精神的颂扬。

作品要求:

书法、绘画(国画、油画、版画等)作品均可。

作品尺寸:建议不大于四尺整张(138cm x 69cm),形式不限(横幅、竖幅、斗方、扇面等)。特殊尺寸请提前沟通。

作品背面右下角请用铅笔清晰注明:作品名称、作者姓名、性别、年龄、联系电话、通讯地址。

投稿作品无需装裱。

收藏与荣誉:

入选作品将由 “郭澄清纪念馆”永久收藏。

所有入选作者将获得由主办方和“郭澄清纪念馆”联合颁发的《收藏证书》。

投稿方式:请将作品原件邮寄至指定地址(请妥善包装)。

邮寄地址:山东省济南市历山北路汇源华庭18号楼纪念活动组委会收

邮 编:250033

联 系人:宋先生

电 话:13325115197

截稿日期:2025年9月20日 (鉴于作品需要邮寄及后续装裱、布展准备时间,建议书画截稿稍早于征文)

重要说明

投稿者应保证对所投作品拥有独立、完整的著作权,不侵犯第三方的著作权、肖像权、名誉权、隐私权等合法权益。如有纠纷,责任由投稿者自负。

主办方对入选的征文作品拥有在本次纪念活动相关宣传、展览、出版(含电子出版)、信息网络传播等非商业用途的使用权,不再另付稿酬;对收藏的书画作品拥有所有权及展览、研究、摄影、录像、出版、宣传等权利。

书画作品原则上不退稿,如需退稿,请在投稿时特别说明并承担退件费用。未入选且未说明需退稿的作品,主办方将妥善处理。

本次活动的最终解释权归活动组委会所有。

联系方式,如有任何疑问,请通过以下方式咨询:

咨询电话:13325115197

巍巍泰山铭记烽火岁月,滔滔黄河咏唱英雄赞歌。值此双重历史纪念的重要时刻,我们诚挚邀请您,用文字记录感动,用笔墨描绘情怀,共同参与到这场意义深远的纪念活动中来,重温《大刀记》,缅怀先烈功勋,传承红色基因,凝聚奋进新时代的磅礴力量。

山东省中国现代文学学会

山东省中国当代文学学会

郭澄清纪念馆

2025年8月8日

茶水分离 市树市花,扫码聆听超然楼赋

超然杯订购热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版