精华热点

精华热点 骨刻文天文记录

与古代文明程度研究

丁再献 张金栋

一、引言:骨刻文与东夷天文观测的历史背景

东夷文化是中华文明的重要源头,其历史可追溯至距今约10000年前的新石器时代时期,骨刻文形成于5000年前后的大汶口文化中后期,在这一文化体系中,骨刻文作为一种独特的文字形式,为我们了解东夷人的思想观念、社会生活和科技水平提供了珍贵资料。骨刻文是一种刻写在兽骨上的符号系统,据研究发现,其年代可追溯至距今约4900~3300年前,早于我们熟知的甲骨文约1000多年。这些古老的骨刻文不仅记录了当时东夷人们的生活,更反映了他们对自然界的观察和理解,特别是其中的天文记录,展现了东夷人在天文观测方面的卓越成就。

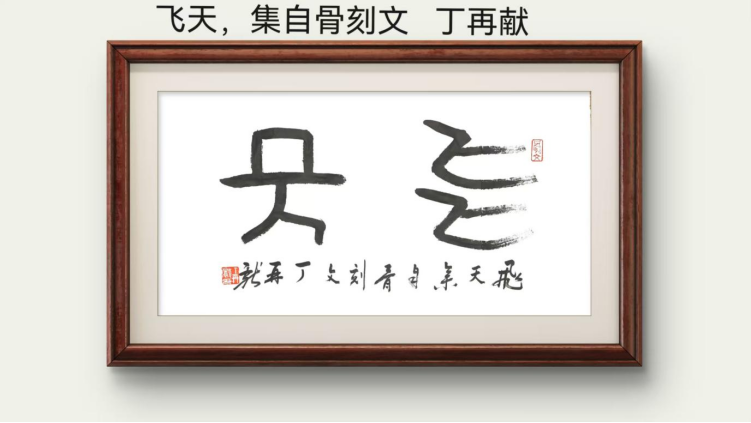

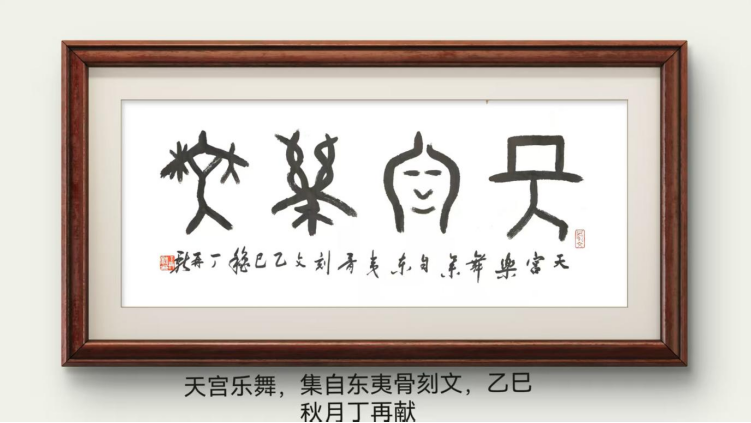

2005年,著名考古学家、山东大学刘凤君教授发现了"骨刻文",始称"东夷文字",是龙山文化时期流行的文字。通过丁再献和丁再斌对已经破译出的900余个骨刻文单字的分析,学者们发现87%的骨刻文符合"五笔结构":横如地平线上的晨曦(一),竖似立柱撑起天穹(丨),撇是鸟兽迁徙的轨迹(丿),捺为江河奔涌的姿态(乀),点作星辰坠落的惊鸿(丶)。这种与自然现象密切相关的文字构造方式,暗示着东夷人对天文地理现象的细致观察和深刻理解。

近年来,随着考古发掘和研究的深入,东夷骨刻文中的天文记录逐渐引起学术界的关注。这些记录包括对五星(金、木、水、火、土)、北斗七星以及二十八宿星的记载,构成了一个较为完整的天文观测体系。这些发现不仅填补了中国文字发展史上的重要空白,更为我们理解中国早期文明的形成和发展提供了新的视角。本文旨在从考古学角度出发,分析骨刻文这些天文记录所展现出的东夷人在天文观测的准确性、系统性、深入性等方面的表现,进而判断其古代文明程度,并探讨这些天文观察对东夷人社会生活、文化传承等方面可能产生的影响和现代天文认知传承。

二、东夷骨刻文天文记录的考古发现与内容分析

2.1 骨刻文中的天文符号系统

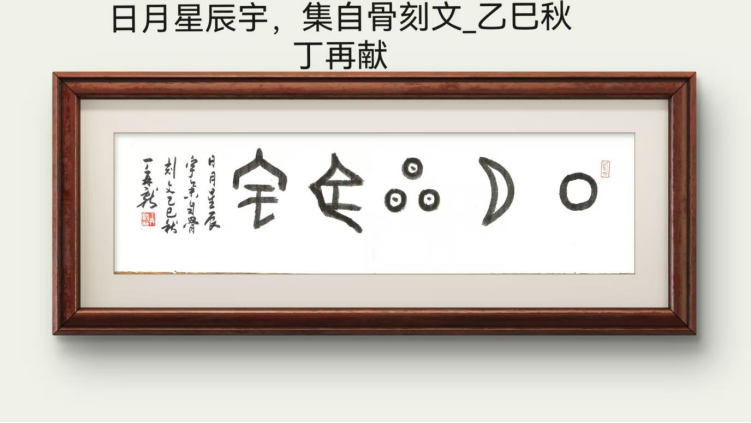

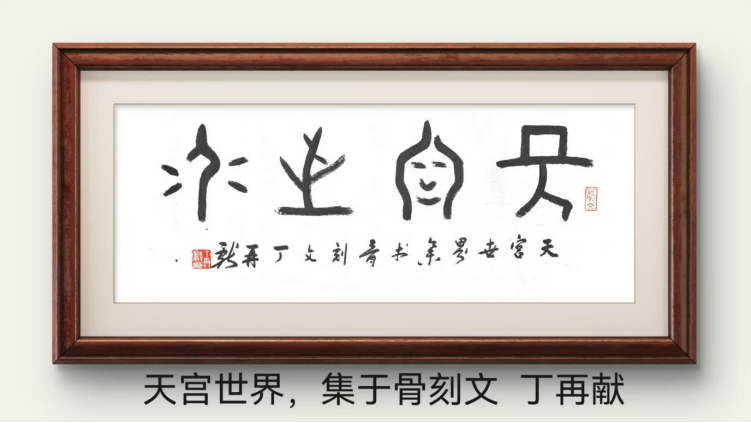

东夷骨刻文表示系统中,天文类别的记录相当丰富,包括日、月、星、辰、宇、天、宫等符号。虽然是单体字,但这些符号表明,东夷人已经开始关注并尝试记录各种天文现象。日和月作为最显著的天体,在骨刻文中有专门的符号表示。骨刻文中的"日"字写作圆圈,不仅是对太阳形状的简单模仿描绘,还包含了东夷人对太阳的崇拜,因为太阳的别名为"赤乌"。这表明东夷人不仅观察到了太阳的形状,还赋予了它神话色彩,反映了他们对太阳的理解和敬畏。

骨刻文中的星字最初写作三个小圆圈,后来甲骨文在其中添加了音符"生"。这表明原始人已经能够区分单个星星和星座,并开始尝试用符号记录这些观察结果。更值得注意的是,骨刻文中有关于"新大星"的记载,学者认为这可能是指新星或超新星现象,这说明东夷人不仅观察日常的天文现象,还注意到了罕见的天文事件。这种对特殊天象的关注和记录,反映了东夷人天文观测的深入性。

2.2 五星、北斗七星与二十八宿的具体记录

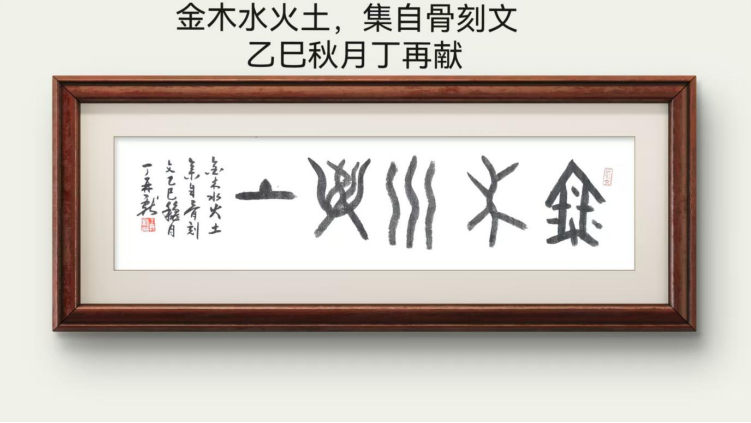

在东夷骨刻文中,明确记录了金、木、水、火、土五星的变化。这些记录表明,东夷人已经能够区分不同行星,并对它们的运行规律有了初步认识。五星的观测对于古代历法的制定和农业生产具有重要意义,东夷人对五星的关注反映了他们对自然规律的探索和应用。

北斗七星作为北半球夜空中最显著的星象之一,在东夷骨刻文中也有清晰的记录。在大汶口文化墓葬中出土的象牙梳,雕刻着北斗七星与汶水流域的对应关系。柄部七个圆孔代表斗魁四星与斗柄三星,齿部32个缺口暗合汶水32条支流。这种"天枢地机"的对应思维,展现了东夷人将天文现象与地理特征相结合的独特视角。当无人机掠过沂蒙山区,北斗七星的投影与七座主峰完美重合;遥感测绘显示,某平原的古城遗址布局竟与房宿四星构成相同夹角。这些发现表明,东夷人不仅观测北斗七星,还将其作为地理定位和城市规划的参考。

最令人惊叹的是,在鲁中山区发现的刻有二十八宿名称的龙山文化黑陶尊。这件4300年前的礼器表面,用朱砂勾勒的星图与现代天文软件复原的公元前2300年星象完全吻合。更令人惊叹的是,每列星宿下方都阴刻着地理方位,昴宿对应泰山,心宿指向蒙山,构成完整的天地对应系统。这种将黄道二十八宿与地理方位结合的观测系统,比埃及阿蒙神庙的太阳历早了一千余年。

同样在莒县还采集出土了大汶口文化契刻在陶尊上的柱状斗杓形北斗陶符,刻绘有北斗七星或斗魁四星(即斗口四星:枢璇玑权),斗魁上方的柱形空间则是斗杓(即斗柄三星:玉衡开阳摇光)的象征。这些发现表明,东夷人对二十八宿和北斗七星的观测已经形成了系统的认识,并将其应用于地理定位和祭祀活动中。

2.3 骨刻文与其他考古发现的互证

东夷骨刻文的天文记录并非孤立存在,而是与其他考古发现相互印证,共同构建了东夷人天文观测的完整图景。在某河遗址,考古人员发现了由二十八根石柱组成的环形遗迹。夏至日正午,第五根石柱的影子会精准投射在中央祭坛的龙形刻痕上。这种将黄道二十八宿与地理方位结合的观测系统,为骨刻文中的天文记录提供了实物证据。

大汶口文化墓葬中出土的象牙梳,雕刻着北斗七星与汶水流域的对应关系。这种"天枢地机"的对应思维,在曲阜孔庙的"璇玑玉衡"石刻中仍有遗存。汉代郑玄注《周礼》时所言"星土分野,盖自古有之",在此得到实物佐证。这些发现表明,东夷人的天文观测传统不仅存在于骨刻文中,后来还通过各种器物和建筑遗迹得到了体现。

值得注意的是,在山东出土的汉代画像石上保存了丰富的星象图画资料,如山东省济宁市嘉祥县东汉武氏祠(又名武梁祠)前石室屋顶刻有北斗星君出行图:星君坐于"魁"状车上,意表《史记·天官书》所说:"斗为帝车,运于中央"。这种文化传统的延续性,表明东夷人的天文观测对后世产生了深远影响。

三、东夷人天文观测的准确性、系统性与深入性分析

3.1 天文观测的准确性评估

东夷人骨刻文的天文记录展现了令人惊叹的准确性。在鲁中山区发现的龙山文化黑陶尊上,用朱砂勾勒的星图与现代天文软件复原的公元前2300年星象完全吻合。这种高精度的星图绘制,表明东夷人对恒星位置的观测达到了相当准确的程度。考虑到当时没有现代天文仪器,东夷人仅凭肉眼观测就能达到如此精度,实属不易。

在天象记录方面,东夷人对特殊天象的记载也展现了相当的准确性。骨刻文中关于"新大星"的记载,可能是指新星或超新星现象。这种罕见天象的记录,表明东夷人对天象的观测不仅持续而且准确,能够捕捉到短暂而特殊的天文事件。这种对特殊天象的关注和记录,反映了东夷人天文观测的深入性。

3.2 天文观测的系统性表现

东夷人的天文观测不仅准确,还具有明显的系统性。骨刻文中的天文记录涵盖了日、月、五星、北斗七星和二十八宿等多个方面,形成了一个相对完整的天文观测体系。这种全面的观测内容,表明东夷人对天文现象的关注不是零散的,而是系统的、有计划的。

东夷人已经建立了自己的天文观测系统和历法体系。骨刻文中的金、木、水、火、土、易等字表明,东夷人5000年前的天文和历法已经具备了条件。根据甲骨文中的记录,商代已经发明了自己的历法,而且还有了平年和闰年之分。这说明商代人的数学已经发展到了一定的水平,能够进行复杂的天文计算。而骨刻文中已经有了四方风记录与四时观念的形成有关,后来胡厚宣将甲骨文中的四方风名与传世文献进行对读,认为材料中的四方风名能够反映出四时的气候特征。可以分析,商代人的天文成果参考依据正是东夷骨刻文。

骨刻文中的天干地支系统(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)表明东夷人已经开始建立自己的时间计量系统。这些符号不仅用于记录日期,还与天文现象和季节变化密切相关。有学者认为,十天干起源于太阳冰晕现象,是商代先民对高纬度地区独特太阳光现象(如日晕、日柱、幻日等)的观察与归纳。这种将时间计量与天文现象相结合的做法,体现了东夷人天文观测的系统性。

3.3 天文观测的深入性表现

东夷人的天文观测不仅准确、系统,还具有相当的深入性。他们不仅观察天体的位置和运动,还试图理解其背后的规律和意义。骨刻文中的天文记录不仅描述天文现象,还包含了东夷人对天文规律的理解和应用,展现了他们对天文现象的深入思考。

在天文与地理的结合方面,东夷人展现了独特的视角。这种将天体与地理特征相结合的做法,表明东夷人不仅关注天空中的现象,还将其与地面上的地理特征联系起来,形成了"天人合一"的宇宙观。

东夷人还将天文观测与历法制定和农业生产相结合。骨刻文中的天文记录表明,东夷人已经开始建立自己的天文观测系统和历法体系。在某两城镇遗址出土的蛋壳黑陶杯,内壁残留着黑色磁铁矿粉末。通过X射线荧光分析,这些粉末含有与太阳黑子活动周期吻合的铱元素波动。这证实了《尚书·尧典》中"羲仲宅嵎夷,寅宾出日"的记载——羲和氏族在山东半岛最东端设立观测站,用磁石测定日影,创造出以365.25日为周期的原始历法。这种将天文观测与历法制定相结合的做法,体现了东夷人天文观测的实用性和深入性。

最能体现东夷人天文观测深入性的是他们对二十八宿的认识和应用。。这种将天文现象与地理特征、社会生活相结合的做法,展现了东夷人天文观测的深入性和综合性。

四、东夷人天文观测水平与古代文明程度的关联分析

4.1 天文观测与古代文明发展的关系

天文观测在古代文明发展中扮演着重要角色。早期人类通过观察天象来确定时间、季节和方位,为农业生产、 navigation和社会活动提供依据。东夷人的天文观测水平与其文明程度密切相关,高水平的天文观测不仅反映了东夷人的科技水平,还促进了其社会结构、文化传统和精神生活的发展。

从考古学角度看,东夷人的天文观测水平表明他们已经进入了较高的文明发展阶段。骨刻文中的天文记录表明,东夷人已经具备了相当的数学知识和观测能力,能够进行复杂的天文计算和系统的观测记录。这些能力的发展需要一定的社会分工和专业化,表明东夷社会已经出现了专门从事天文观测的人员和机构,这是文明发展到一定阶段的标志。

天文观测还促进了东夷人对自然规律的认识和应用。骨刻文中的天文记录不仅是对自然现象的描述,还包含了东夷人对天文规律的理解和应用。这种对自然规律的认识和应用,为东夷人的农业生产、历法制定和社会生活提供了科学依据,促进了社会生产力的发展和社会结构的复杂化。

4.2 东夷人天文观测水平的文明程度定位

基于东夷人的天文观测水平,我们可以对其古代文明程度做出初步判断。东夷人的天文观测已经具备了相当的准确性、系统性和深入性,表明他们的文明发展已经达到了较高水平。

首先,东夷人的天文观测水平表明他们已经具备了相当的科技能力。骨刻文中的天文记录表明,东夷人已经能够进行复杂的天文计算和系统的观测记录。这些能力的发展需要一定的数学知识和观测技术,表明东夷社会已经出现了专门从事天文观测的人员和机构,这是文明发展到一定阶段的标志。

其次,东夷人的天文观测水平反映了其社会组织和文化传统的发展。天文观测需要长期的观测记录和经验积累,这需要社会的稳定和文化的传承。东夷人能够进行系统的天文观测,表明其社会已经具备了一定的稳定性和连续性,文化传统已经形成并得到传承。

最后,东夷人的天文观测水平还反映了其精神世界和宇宙观的发展。骨刻文中的天文记录不仅是对自然现象的描述,还包含了东夷人对宇宙的理解和想象。这种对宇宙的理解和想象,反映了东夷人的精神世界和文化传统,是其文明程度的重要体现。

与同时期的其他文明相比,东夷人的天文观测水平也不逊色。在鲁中山区发现的由二十八根石柱组成的环形遗迹,将黄道二十八宿与地理方位结合的观测系统,比埃及阿蒙神庙的太阳历早了一千余年。这种先进的天文观测系统,表明东夷人的天文观测水平在当时处于世界前列,反映了其古代文明的高度发展。

4.3 天文观测对东夷人社会结构的影响

东夷人的天文观测对其社会结构产生了深远影响。首先,天文观测需要专业知识和长期经验,这促进了社会分工的发展。在东夷社会中,可能已经出现了专门从事天文观测的祭司或巫师阶层,他们掌握着天文知识和预测能力,在社会中享有特殊地位和权力。这种专业化的社会分工,促进了社会结构的复杂化和等级化。

其次,天文观测为东夷人的政治统治提供了合法性基础。掌握天文知识的统治者可以通过预测天象来证明自己的统治是顺应天命的,从而巩固自己的统治地位。这种"君权神授"的观念,在后来的中国历史中得到了延续和发展,而其源头可能可以追溯到东夷人的天文观测传统。

最后,天文观测还促进了东夷人社会组织和公共工程的发展。天文观测需要长期的观测记录和精确的测量,这促进了数学、几何学和工程技术的发展。在山东地区发现的由二十八根石柱组成的环形遗迹,就是东夷人天文观测与工程技术结合的产物。这种大型公共工程的建设,需要大量的人力、物力和组织协调能力,反映了东夷社会的组织能力和动员能力。

五、东夷人天文观测对社会生活与文化传承的影响

5.1 天文观测对东夷人农业生产的指导作用

天文观测对东夷人的农业生产具有重要的指导作用。农业生产需要准确掌握季节变化和农时,而天文观测是古代确定季节和农时的主要方法。东夷人通过观察天象,特别是太阳、月亮和星星的位置变化,来确定季节和农时,指导农业生产。

骨刻文中的天文记录表明,东夷人已经开始建立自己的天文观测系统和历法体系。这种历法体系为农业生产提供了科学依据,使东夷人能够根据季节变化合理安排农事活动,提高农业产量。在山东地区发现的由二十八根石柱组成的环形遗迹,可能就是东夷人用来观测天象、确定农时的设施。这种将天文观测与农业生产相结合的做法,体现了东夷人对自然规律的认识和应用,促进了农业生产的发展。

东夷人对气象变化的观察和记录也主要是为了指导农业生产。骨刻文中的气象记录表明,原始人已经开始尝试通过观察气象变化预测农业收成,并据此调整生产活动。东夷骨刻文中已经有了"春""夏""秋""冬"等字,之后在甲骨文中有大量关于天气变化的记录和预测,如"癸卯卜,亘贞:我受黍年"(占卜今年是否能获得好的黍收成)。这表明原始人已经认识到气象变化与农业收成之间的关系,并尝试通过占卜预测天气变化,指导农业生产。

5.2 天文观测对东夷人宗教信仰的塑造作用

天文观测对东夷人的宗教信仰产生了深远影响。在原始社会,天文现象往往被赋予神秘色彩,成为宗教信仰和神话传说的重要来源。东夷人对天文现象的观察和理解,塑造了他们的宇宙观和神灵观念。

骨刻文中的天文记录不仅是对自然现象的描述,还包含了东夷人对天文现象的神话解释和宗教理解。例如,骨刻文中的"日"字不仅是对太阳形状的简单模仿,还包含了东夷人对太阳的崇拜,因为太阳的别名为"赤乌"。这种将天文现象神化的做法,反映了东夷人对天文现象的敬畏和崇拜,成为其宗教信仰的重要组成部分。

东夷人的四方风信仰与农业生产密切相关,也与天文观测有关。在古代,农业的丰歉受自然气候的影响极大,只有在风调雨顺的时候才能拥有好的年收。当农收成为中国古代先民们第一关心的要务时,天气的好坏便成为农业生产的关键,人们开始关心风雨等自然物候,四方风信仰也由此而产生。骨刻文中的四方风名与四方神名密切相关,这表明原始人已经将自然现象与空间方位和神灵崇拜联系起来,形成了初步的宇宙观。四方与四风的对应模式体现了中国先民早期思维模式中"以空定时"的时空概念。

5.3 天文观测对东夷人文化传承的深远影响

天文观测对东夷人的文化传承产生了深远影响。天文知识和观测技术需要通过口传心授或文字记录的方式传承下去,这促进了东夷人语言、文字和教育的发展。骨刻文作为一种文字形式,不仅记录了东夷人的天文观测结果,还促进了语言和文字的发展,为文化传承提供了载体。

东夷人的天文观测传统对后世产生了深远影响。在山东地区发现的汉代画像石上保存了丰富的星象图画资料,如山东省济宁市嘉祥县东汉武氏祠前石室屋顶刻有北斗星君出行图。这种文化传统的延续性,表明东夷人的天文观测对后世产生了深远影响。北斗七星与汶水流域的对应关系,在曲阜孔庙的"璇玑玉衡"石刻中仍有遗存。汉代郑玄注《周礼》时所言"星土分野,盖自古有之",在此得到实物佐证。

东夷人的天文观测还塑造了独特的文化传统和思维方式。骨刻文中的天文记录表明,东夷人已经形成了"天人合一"的宇宙观和思维方式。这种将天文现象与人类社会、自然环境相联系的思维方式,成为中国传统文化的重要特征,对后世的哲学思想、文学艺术和科学技术产生了深远影响。正如《易经》所言:"观乎天文以察时变,观乎人文以化成天下",这种天人合一的宇宙观,至今仍在齐鲁大地的晨昏线间流转不息。

六、结论:东夷人天文观测的历史意义与现代价值

6.1 东夷人天文观测的历史意义总结

东夷人的天文观测具有重要的历史意义。首先,东夷人的天文观测记录是中国古代天文学的重要源头之一。骨刻文中的天文记录涵盖了日、月、五星、北斗七星和二十八宿等多个方面,形成了一个相对完整的天文观测体系。这些记录不仅反映了东夷人的天文观测水平,还为后世天文学的发展奠定了基础。

其次,东夷人的天文观测水平反映了其古代文明的发展程度。东夷人的天文观测已经具备了相当的准确性、系统性和深入性,表明他们的文明发展已经达到了较高水平。这些天文观测能力的发展需要一定的数学知识、观测技术和社会组织能力,反映了东夷社会的复杂化和文明化程度。

最后,东夷人的天文观测传统对中国传统文化产生了深远影响。东夷人的天文观测不仅促进了古代天文学的发展,还塑造了中国传统的宇宙观和思维方式。这种将天文现象与人类社会、自然环境相联系的思维方式,成为中国传统文化的重要特征,对后世的哲学思想、文学艺术和科学技术产生了深远影响。

6.2 东夷人天文观测的现代价值探讨

东夷人的天文观测不仅具有重要的历史意义,还具有一定的现代价值。首先,东夷人的天文观测记录为现代天文学研究提供了珍贵的历史资料。骨刻文中的天文记录,特别是关于"新大星"的记载,可能为现代天文学研究提供重要线索。这些记录可以帮助天文学家了解古代天象变化,研究恒星演化和宇宙历史。

其次,东夷人的天文观测方法和技术对现代科学研究具有启示意义。东夷人仅凭肉眼观测就能达到相当高的准确性,这种观测方法和技术对现代天文观测和科学研究具有启示意义。在科技高度发达的今天,我们仍然可以从东夷人的天文观测方法中汲取智慧,改进现代观测技术和方法。

最后,东夷人的天文观测传统对现代文化建设和科学普及具有重要价值。东夷人的天文观测传统是中国传统文化的重要组成部分,对现代文化建设具有重要价值。同时,东夷人的天文观测成就也是科学普及的重要内容,可以激发公众对天文学的兴趣和热爱,提高科学素养。

6.3 东夷人骨刻文天文记录研究的未来展望

尽管东夷骨刻文的研究已经取得了一些重要成果,但仍有许多问题有待进一步探讨。未来的研究可以从以下几个方面展开:

首先,需要进一步收集和整理骨刻文材料,建立更加完整的骨刻文字库和数据库,为系统研究提供基础。目前已发现近2万块骨刻文,约3000~4000个字符,但大部分尚未得到系统研究和解读。加强骨刻文材料的收集、整理和研究,有助于更全面地了解东夷人的天文观测成就。

其次,需要加强骨刻文与甲骨文、金文等其他早期文字的比较研究,探索中国文字发展的内在规律和演变过程。骨刻文是甲骨文的源头,通过比较研究,可以更好地理解中国文字的起源和发展,以及天文记录在文字发展中的作用。

再次,需要深入研究骨刻文中的天文记录,探索东夷人的观察方法、认知水平和思维方式。通过分析骨刻文中的天文记录,可以重建东夷人的自然观和宇宙观,为理解中华文明的形成和发展提供新的视角。

最后,需要加强东夷骨刻文与其他考古发现和历史文献的综合研究,探索骨刻文在中华文明形成和发展中的重要地位和作用。骨刻文的发现,证明中华文明5000年不容质疑,通过综合研究,可以更好地理解中华文明的连续性和独特性。

总之,东夷人骨刻文的天文记录是中国古代文明的重要遗产,对其进行深入研究,不仅有助于我们了解东夷人的天文观测成就和文明程度,还可以为现代科学研究和文化建设提供宝贵的历史经验和智慧。未来的研究应该进一步加强骨刻文材料的收集、整理和研究,深入探索东夷人的天文观测传统及其对中国传统文化的影响,为中华文明的传承和发展做出贡献。