精华热点

精华热点 文·韩呈忠

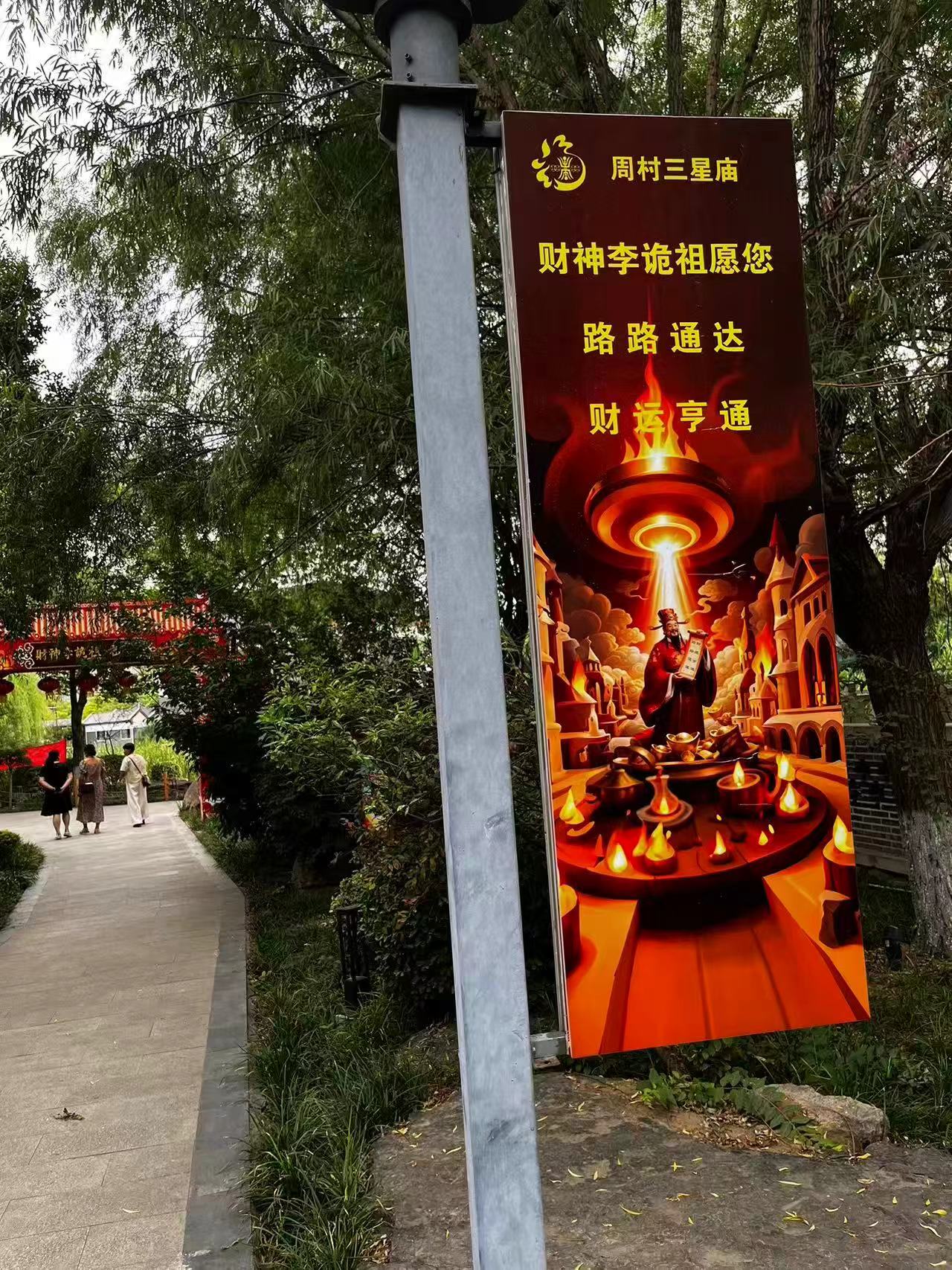

农历七月二十二是祭祀增福财神李诡祖的主要日子。被民间奉为财神节。此日为李诡祖的成道日,也就是他的飞升之日。

这一天,民间会准备祭品,燃香烛,放鞭炮,祈求财运亨通。商户常举办宴会庆祝。这个习俗始于山东,后扩展至全国及海外华人聚居地。

为了迎接这个重要的日子,增福财神李诡祖的祖庭周村三星庙,特聘请山东书法家协会会员王云峰先生,亲手刻制由原道教协会会长任法融法师书写的《财神祖庭》、由北京白云观李信军道长写的《李诡祖故里》的匾额。

近几年,每逢大年初五,周村古商城、三星庙和文昌阁,联合举办了一年一度的财神盛大的出巡活动。冠红袍,抱聚宝盆,白面长须的增福财神李诡祖年画也随銮驾出巡。

游客和市民纷纷加入行列,同迎财神,祈求新的一年财运亨通,还有人专门跑到周村的三星庙,去请增福财神李诡祖年画。

三星庙的三星指的是“福”星、“禄”星、“寿”星。

增福财神的像,经常与“福”“禄”“寿”三星和喜神列在一起,合起来为福、禄、寿、喜、财,即“五福临门”之义。

福和财是幸福生活的两个面,二者常常不能相互取代。有财的,不一定有福,有福的,很难说一定有财,而增福财神,能够同时满足人们对福和财的追求,这也就可以理解,他为什么格外受到人们的崇拜。

李诡祖在道教中,被称为都天致富财帛星君,是一位文财神,居福禄宫,乃东北路财神,专管天下金银财帛。清代和民国时期,还曾在钞票上印增福财神像。

增福财神李诡祖有历史原型,据史料记载,魏孝文帝时,李诡祖任曲梁县令,他清正廉洁,疏通河道,修筑水渠,解决水患。逢县里闹灾荒,他除了组织救灾,还把自己的俸禄,都拿出来周济特别贫苦的人家,他深受曲周人民的敬重。

去世后,李诡祖被安葬在了曲周(曲梁),百姓们为他起冢立祠,年年祭祀。

据传,有一年,当地爆发瘟疫,许多人染病死了。一老者,梦中得到李诡祖指引,到山上采到了治疗瘟疫的草药,熬成药汤,很多患者喝了药,病就痊愈了,瘟疫得到控制。

老百姓认为这是李诡祖显灵,护佑大家的安康,遂举行了盛大的祭祀活动,感恩他降福除祸。此后,每当瘟疫容易爆发的季节,人们就到李诡祖祠祭拜,祈求幸福安康。

相传,李诡祖去世后,经常显灵,护佑商人。给他们解决货物难卖,钱周转不动等难题。商人们纷纷到李诡祖祠祭拜,求他保佑生意兴隆。

唐武德二年(619年),李诡祖被唐高宗赐封“财帛星君”,唐明宗天成元年(926年)被赐封“神君增福相公”,元代(1271-1368)被赐封“福善平施公”。明太祖朱元璋称帝后,依旧恢复后唐的封号,是为增福财神的正神。

为了缅怀李诡祖的业绩,曲周后人在修县志的时候,把他列为曲周的名宦第一,成为历代县令的表率。

光绪年间,临淄人王希贤,到邯郸曲周县当县令,才知道魏孝文帝时期曲梁(曲周)县令李诡祖是老乡。

曲梁文化学者和民间传说,认定李诡祖是“淄川葫芦山人”“淄博西部人”。

宣统《淄川县志·三续山川》载:“福禄山,县西北三十五里,俗名葫芦山,在彭家庄东北……”也就是说李诡祖的籍贯是淄川西北三十五里的葫芦山。

这座山挨着彭家庄(彭家公社彭家庄原属淄川,1970年10月划归周村)。现在也可以说增福财神李诡祖故里是周村葫芦山。

财帛星君李诡祖,让小贩王二狗,成为长安首富的故事,我分析是发生在周村。

据唐朝 李亢《独异志》记载:

开元间,有长安贩夫王二狗者,尝往返淄郡贩丝,微利也。一日,孤馆遇盗,财物尽失。二狗叹曰:天不助我。遂悬梁欲自尽。冥冥中见一老者,锦衣玉带,头戴朝冠,身穿红袍,白脸长须,温文尔雅,左手“如意”,右手“元宝”,高祖赐封财帛星君李相公是也。星君曰:“尔当大富贵,岂可轻生!不闻淄州出琉璃乎?”又舍元宝一枚,乃去。二狗遂贩琉璃,成长安首富。又感念星君所赐,易名元宝。

这个长安的小贩王二狗,“尝往返淄郡贩丝”,应该是从西安来周村做蚕丝买卖。

齐地(包括周村地区),在秦汉时代,已经是全国丝绸的主要产地,

周村城的前身西汉时期於陵县,是丝绸商品的重要生产地。齐地的丝绸汇聚到周村,通过驮队或车队,向西运往开封、洛阳、西安,再经过河西走廊运往西域及西方各国。

王二狗被偷后,感叹自己命不好,做买卖老天都不帮他,正要悬梁自尽时,冥冥之中,看见一个老者,戴朝冠,穿红袍,左手执如意,右手抱聚宝盆,自我介绍是财帛星君李相公,他说:“你应该是大富大贵之人,怎么能轻生!没有听说淄州出琉璃吗?”财帛星君给了二狗一枚金元宝后离开。

二狗从周村进货,靠贩卖琉璃,成了长安首富,为感恩增福财神给的元宝,于是改名叫元宝。

周村处在泰沂山区与华北平原交界处。山区的蚕丝等货物,靠肩挑畜驮,从山区往北运,到了周村就换车马,运往北方平原各地。于是在周村,出现了在周村设立货站、店铺收售南北货物商家。“百货丛积,商旅四达”,周村也就成为山东中部南北货物重要集散地。

博山琉璃,自汉代、唐代就已经有较大规模。

周村往南,途经汉於陵城故址,古时候有条通过王村峪(就是我的家乡--周村区王村镇)去济南,如果从王村直往南走,经磁村就到了博山。这段路在唐朝时就是官道。博山琉璃就是通过这条路运到周村。

到了清朝中期,新泰、莱芜、蒙阴、沂水的蚕丝、博兴、利津、惠民等地粮食和棉花、博山陶瓷琉璃、章丘铁器等运来周村进行买卖,让周村变为“日进斗金”的旱码头。

《搜神记》载:李相公,讳诡祖,在魏文帝朝治相府事。白日管阳间决断邦国冤滞不平之事,夜判阴府是非狂错文案,兼管随朝三品以上官人衣饮禄料,及在世居民每岁分定合有衣食之禄。

李诡祖穿越于阴阳两界,阳间为大官,阴间当阎罗,这样的故事在《聊斋志异》中也有。

蒲松龄的《阎罗薨》写道:“公一夜梦父来,颜色惨栗,告曰:‘……今讼于阎君,刑狱酷毒,实可畏凛。阎罗非他,明日有经历解粮至,魏姓者是也。当代哀之,勿忘!’醒而异之,意未深信。既寐,又梦父让之曰:‘父罹厄难,尚弗镂心,犹妖梦置之耶?’公大异之。”

“阎罗”也叫阎王爷。据说,刚正之人去世后可到阴间当阎王爷。北宋名臣范仲淹去世后,到阴间当阎王爷的传说,在民间流传较广。

范仲淹2岁时,其父去世,两年后,母亲谢氏带范仲淹改嫁在苏州的淄州人朱文翰。朱文翰离任后,范仲淹则被带到朱文翰老家淄州长山(今淄博市周村与滨州交界处)。

范仲淹搬到长白山醴泉寺学习三年。后来他中进士,开始了其仕途。在宋仁宗时,他当陕西经略安抚副使,对抵御西夏军的侵扰有功。

传说宋朝有个姓曾的人,父亲过世第 “五七”的时候,其母梦见亡夫回到家里,找出新朝服要走。夫人问为何现在带走上朝穿的朝服,丈夫回答说,明日范文正公(即范仲淹)光临,自己必须衣冠整齐。家人又问:“范文正公还在阴间吗?” 亡父说:“范文正公在阴间掌管生死之权”。

此传说的产生,主要是因为范仲淹生前以清廉、正直著名,官声好为民间所称道。其“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神深入人心,百姓对他十分敬仰和信赖,希望他在死后,能在阴间继续主持公正,裁判善恶。因此将他 “派” 到阴间做了阎王爷。

对蒲松龄有知遇之恩的王士禛,号渔洋山人,在其《池北偶谈》卷二三《谈异四·阎罗》叙述,其长兄王士禄(号西樵山人),活着时就在阴间做起阎王,处理公文,之所以这样,是因为他“平生忠厚正直”。

在民间版本中,范仲淹常与包拯、寇准、韩擒虎并称“四大阎王”。其中,包拯以断案闻名,韩擒虎以武将威严著称,而范仲淹则代表文官忧民情怀,共同构成阴间审判体系的多元特质。

李诡祖在《搜神记》中的记载,反映了百姓对公平、正义的美好社会的希冀与追求。古代百姓将李诡祖这样在人间清官形象,映射到阴间,阎王职能实为对现实司法不公的心理补偿。

李诡祖生平事迹与民间信仰的融合,包括农历七月二十二是祭祀增福财神,这是人们对其人格和历史贡献的特殊纪念方式。

写了首诗《增福财神》的七律(中华新韵):

远赴曲梁当县令,廉洁清正举世倾。

疏渠治患黎民赞,散奉周贫浩气盈。

昼断阳间冤滞事,夜司阴府错讹情。

福财并济苍生仰,故里三星为祖庭。

韩呈忠,70后,淄博市作家协会会员,周村区作家协会会员。周村区诗词学会会员。牛仔面料设计师。