正义必胜,实干兴邦:从9.3出发,看“日”落的镜鉴与“东”升的征程

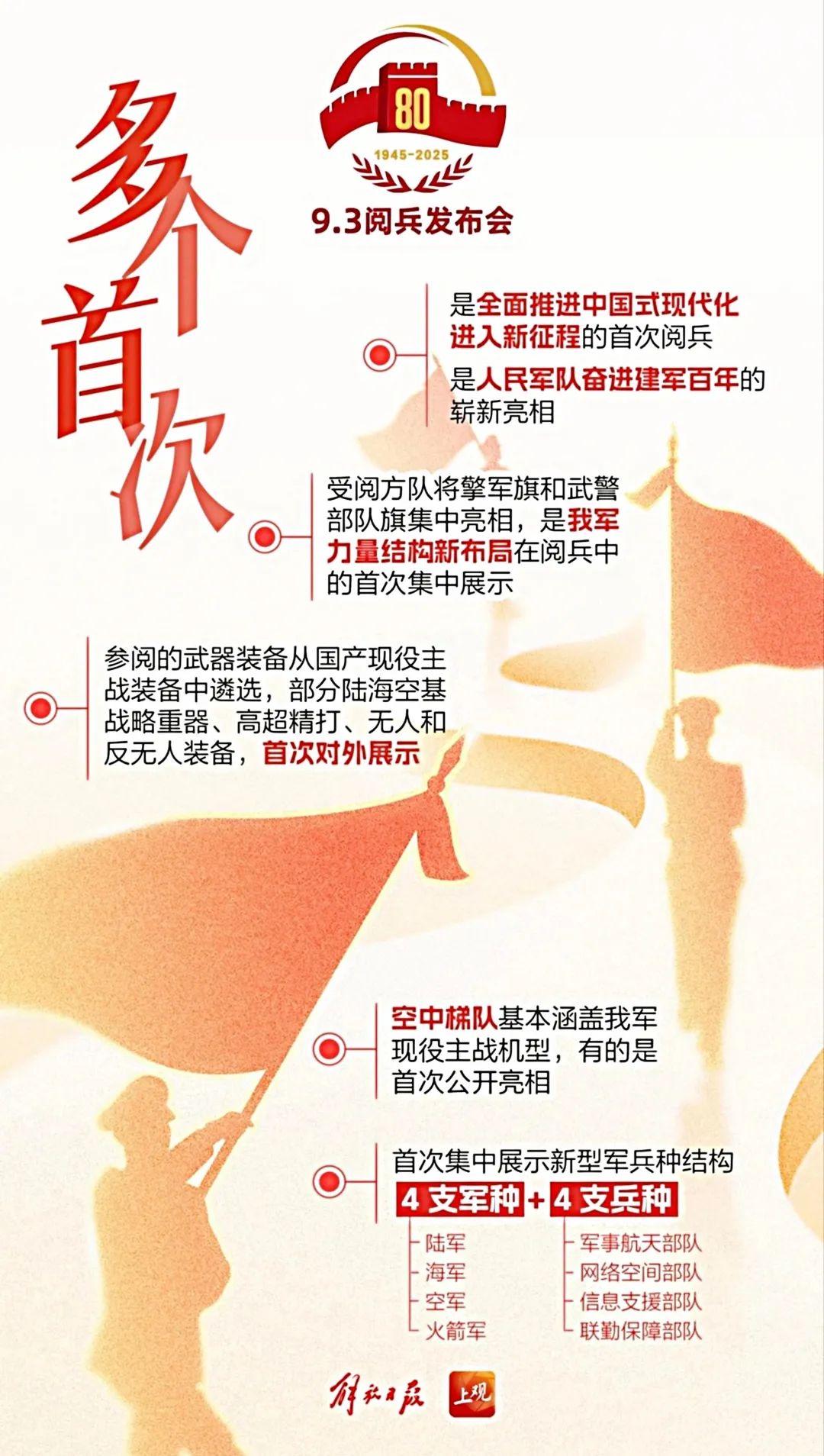

9.3大阅兵

纪念,致敬,与奔赴

【当我们关注9.3,到底应该关注什么?/来自网络】

吾球商业地理:

站在9.3这个特殊的时间节点,回望过去,我们看到的是先烈用生命换来的和平,是日本从侵略到衰退的历史镜鉴;展望未来,我们肩负的是实现民族复兴的使命,是为人类发展贡献中国智慧的担当。历史不会重复,但会押韵。日本军国主义的覆灭印证了“正义必胜”,其经济的兴衰警示着“实干兴邦”。

采写/余徐刚;

主编/王千马;

图片/网络;

编制/大腰精+牛儿响叮当+咿呀丫

9月3日,是镌刻在中华民族历史丰碑上的重要日子。

这一天,不仅是中国人民抗日战争胜利的纪念日,亦是世界反法西斯战争胜利的纪念日。

八十余载光阴流转,硝烟早已散尽,但那段用鲜血与生命写就的历史从未褪色。

每逢此日,我们抚今追昔,既要深切缅怀为民族独立、世界和平献出生命的先烈,更要从历史的纵深中汲取智慧与力量:

不仅铭记日本军国主义覆灭的必然逻辑,还要剖析其战后经济兴衰的深层教训,最终落脚于中国如何走好自己的发展道路,在新时代续写民族复兴的华章。

【上观整理的有关“9.3阅兵”相关内容/来自网络】

★正义的胜利★

日本军国主义覆灭的历史必然

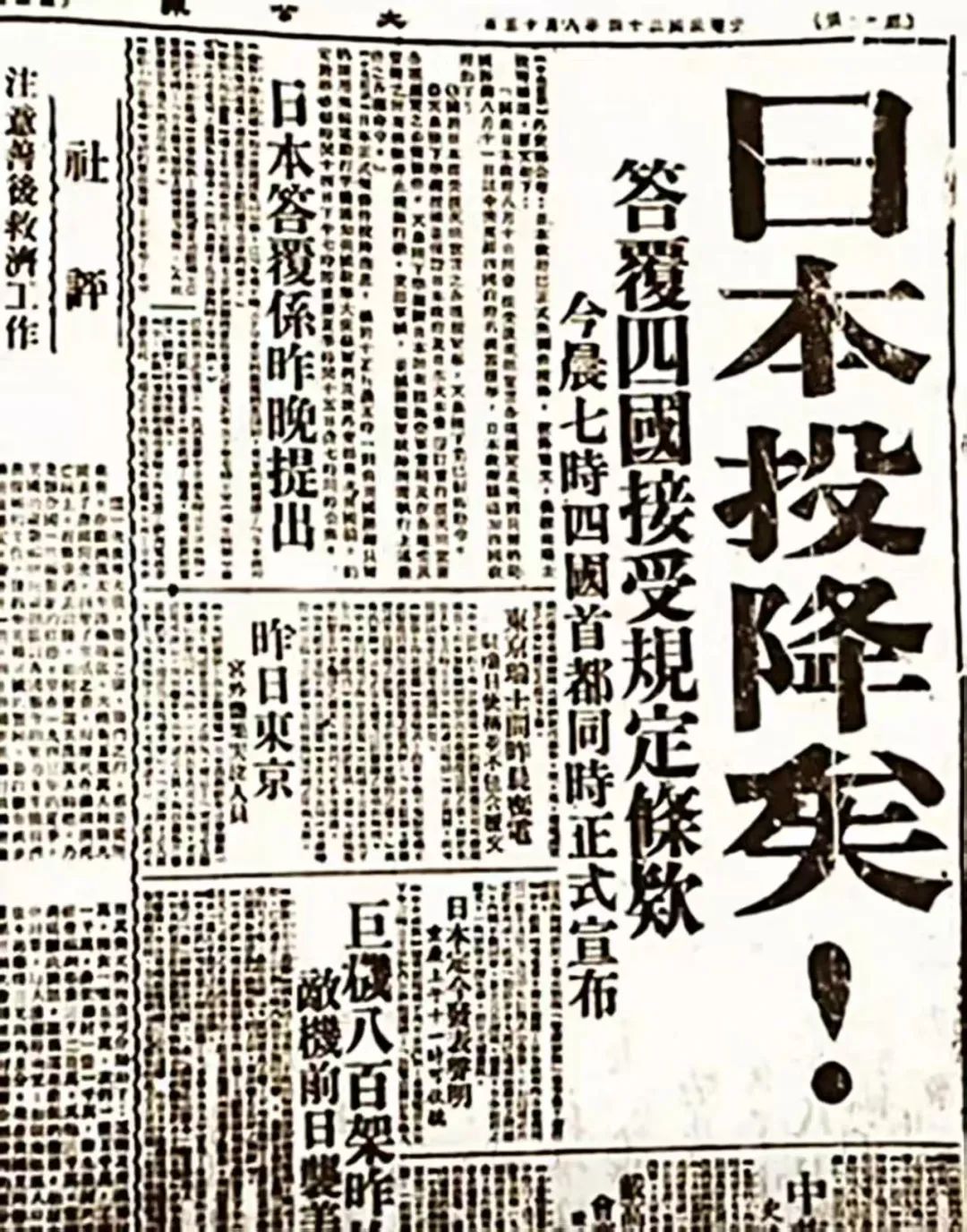

1945年9月2日,东京湾的“密苏里”号战列舰上,日本签署无条件投降书,标志着世界反法西斯战争的最终胜利。这一结局并非偶然,而是正义对邪恶的终极审判,是历史规律对侵略行径的必然反噬。回望日本军国主义的侵略轨迹,其覆灭的种子早已在战争发动之初埋下。

自20世纪30年代起,日本军国主义在“大东亚共荣圈”的幌子下,发动了一场旨在征服亚洲、称霸世界的侵略战争。

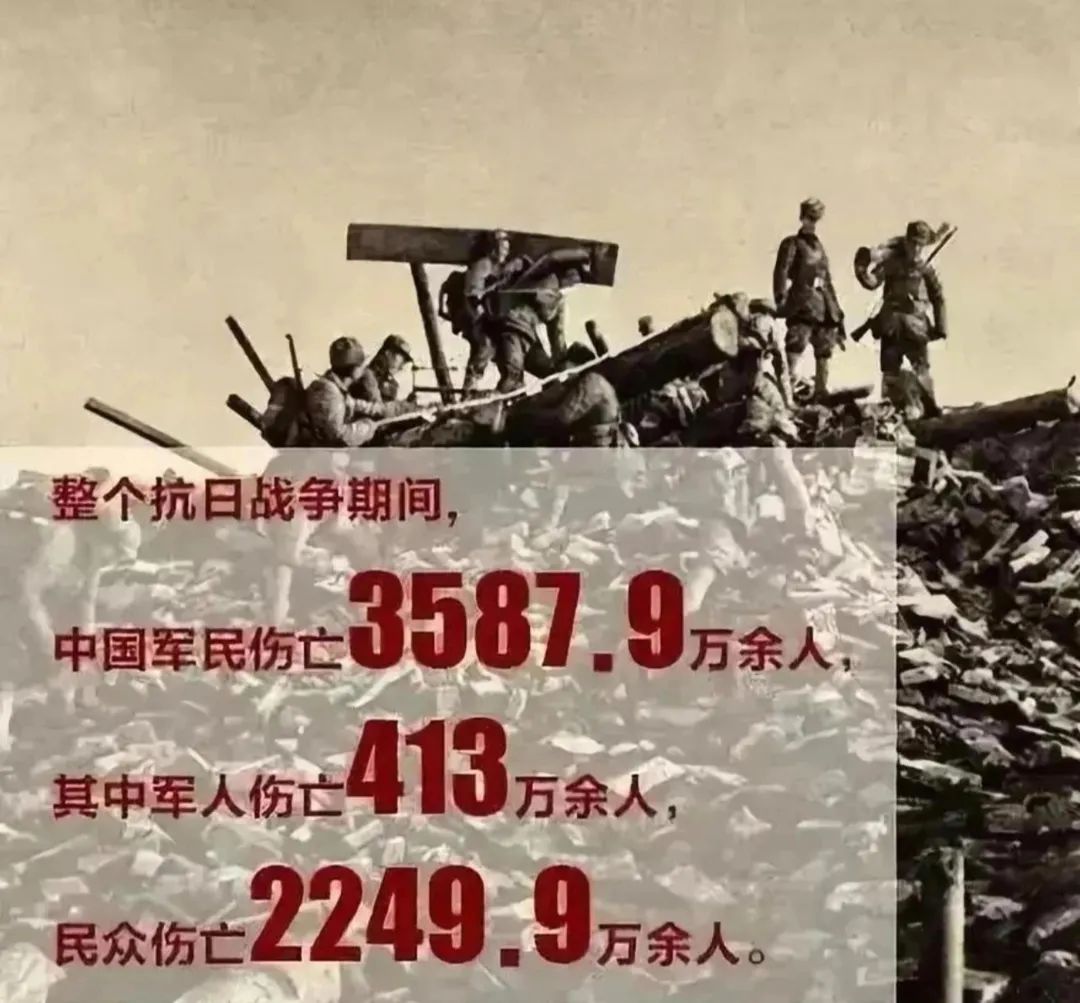

在中国战场,日军的暴行是人类文明史上最惨无人道的耻辱。南京大屠杀中,30万手无寸铁的平民与放下武器的士兵惨遭屠戮,尸横遍野、血流成河;731部队在哈尔滨进行细菌实验,将活人视为“实验材料”,研制鼠疫、霍乱等生化武器,无数同胞在痛苦中死去;敌后抗日根据地的“三光政策”,使广袤的中国土地沦为焦土,数千万民众流离失所、家破人亡。据统计,整个抗日战争期间,中国军民伤亡超过3500万人,直接经济损失达6000 多亿美元(按1945年币值计算)。

【中国人民受到的苦难,不能淡忘/来自网络】

日本的侵略不仅针对中国,更对整个亚洲乃至世界和平构成威胁。在太平洋战场,日军偷袭珍珠港,将美国卷入战争;在东南亚,他们占领菲律宾、马来西亚、新加坡等地,掠夺资源、奴役民众。这场战争最终演变为全球性灾难,波及60 多个国家和地区,造成超过7000万人死亡,人类文明面临前所未有的危机。当时在马尼拉,日军攻占后肆意屠杀平民,教堂里避难的妇孺被集体扫射;在新加坡,华裔男性被分批筛选处决,仅记载的死亡人数就超过五万。这些暴行并非孤立事件,而是军国主义教育下人性泯灭的必然产物。

日本军国主义的失败,首先源于其军事战略的致命缺陷。日本作为一个资源匮乏的岛国,却妄图同时在多个战场维持攻势,最终陷入“双拳难敌四手”的困境。

在太平洋战场,1942年的中途岛海战成为转折点。日军试图通过突袭中途岛摧毁美国海军主力,却因情报泄露与战术失误惨败,4艘航空母舰被击沉,海军精锐损失殆尽。此后,美军凭借强大的工业产能和先进科技,逐步推进 “跳岛战术”,切断日军补给线,将战火引向日本本土。1945年的冲绳战役,日军伤亡超过十万人,岛上平民被胁迫参战或自杀,最后幸存的平民不足战前半数,这场战役让日本高层意识到本土决战的无望。

在中国战场,中国军民以“持久战”战略拖垮了日军。从平型关大捷打破“日军不可战胜”的神话,到百团大战振奋全国士气;从正面战场的顽强抵抗,到敌后根据地的游击战争,中国以占世界1/4的人口,独自抗击了日本陆军60%以上的兵力,为世界反法西斯战争的胜利争取了宝贵时间。正如毛泽东在《论持久战》中预言:“日本虽强,但它是小国,人力、物力都缺乏,经不起长期战争。”1944年豫湘桂战役中,日军虽取得战术胜利,却因兵力分散导致战线过长,后续补给难以跟上,占领区不断被敌后武装袭扰,最终陷入被动挨打的局面。

【我们胜利了/来自网络】

战争的本质是综合国力的较量,而日本的经济体系从一开始就难以支撑其侵略野心。日本本土资源有限,石油、钢铁等战略物资高度依赖进口。随着战争扩大,美、英等国对日本实施贸易禁运,导致其资源储备急剧消耗。到1944年,日本的石油储备仅能维持半年作战,飞机、坦克的生产因缺钢而锐减,许多武器不得不使用替代品,甚至出现用竹制零件拼凑的步枪。

经济的崩溃直接引发国内危机。民众的粮食配给量下降到每天不足300克,大量儿童因营养不良死亡;工厂为赶制武器,强征妇女和学生劳动,累死、病死的情况屡见不鲜。1945年,日本国内爆发多起反战游行,士兵逃亡率激增,曾经被军国主义洗脑的民众逐渐清醒,这场战争不是“解放亚洲”,而是毁灭日本的灾难。当时东京的黑市上,一包糙米能换一件和服,许多家庭为求生存不得不变卖所有家当,民生凋敝的景象彻底动摇了战争的社会基础。

历史早已证明:任何逆历史潮流而动、违背人类正义的势力,终将被钉在耻辱柱上。日本军国主义的覆灭,不仅是军事上的失败,更是道义、民心与文明的彻底破产。

★兴衰的镜鉴★

日经济神话的破灭与深层教训

二战结束时,日本一片焦土:广岛、长崎被原子弹摧毁,工业产能损失90%,城市化为废墟,350万人死亡,400万士兵遣返后无家可归。

【1945年,被炸弹“洗礼”的东京/来自网络】

然而,短短30年间,日本GDP跃居世界第二,创造了经济奇迹;但1990年后,它又陷入“失去的三十年”。这一兴一衰的背后,藏着值得所有国家深思的教训。

日本经济的快速复苏,首先得益于冷战格局下的外部机遇。美国为遏制苏联,将日本打造成“亚洲前哨”,采取了一系列扶持政策:免除日本的战争赔款,提供20亿美元经济援助;将朝鲜战争、越南战争的军需订单交给日本,仅朝鲜战争期间,美国订单就占日本GDP的40%;帮助日本重建工业体系,转让先进技术。这些措施如同“输血”,让日本工业在废墟上迅速站立。当时丰田公司几乎破产,正是靠着美军的卡车订单才得以恢复生产,逐步发展为全球汽车巨头。

但外部扶持只是条件,真正的动力来自日本内部的制度设计。日本政府实行“国家资本主义”模式,由通产省主导产业规划,集中资源发展钢铁、汽车、造船、电子等支柱产业。例如,政府通过低息贷款、税收减免扶持丰田、索尼等企业,推动技术引进与自主创新;企业则以“终身雇佣制”“年功序列制”凝聚员工忠诚度,工人以“过劳”为代价追求效率,整个社会形成“经济立国”的共识。

1960年代,日本钢铁企业从德国引进氧气顶吹转炉技术,结合本土研发,迅速将钢铁产量提升至世界前列,为汽车、造船产业提供了坚实基础。这种模式在特定阶段成效显著:1950-1970年代,日本GDP年均增速超过10%,1980年成为世界第一造船国、汽车出口国、半导体生产国,“日本制造”横扫全球。当时欧美学界甚至惊呼:“日本模式将取代自由资本主义。”

1985年的“广场协议”成为日本经济的转折点。由于美国对日本贸易逆差扩大,美、日、德等五国签署协议,迫使日元升值。短短两年,日元对美元汇率从240:1升至120:1,严重冲击了依赖出口的日本制造业。

为维持增长,日本政府采取激进宽松政策,将利率从5% 降至2.5%,鼓励银行放贷。大量资金没有流入实体经济,而是涌入房地产和股市。1985-1990年,东京地价上涨3倍,市值可买下整个美国;日经指数从1.5万点飙升至近4万点;普通上班族靠炒房炒股一夜暴富,连小学课本都在教“房地产投资技巧”。

“全民投机”的狂热,是经济脱实向虚的狂欢。当时东京一套普通公寓的价格相当于一个人几十年的工资,许多企业放弃主营业务,转而成立房地产子公司,连寺庙都参与土地炒作,整个社会陷入非理性的繁荣。

【失去的几十年成日阴魂不散的心结/来自网络】

1990年,日本央行被迫“挤泡沫”:加息至6%、限制房贷、改革房地产税制。瞬间,股市崩盘,日经指数暴跌60%,房价腰斩,东京房价跌去50%,企业和家庭资产化为乌有,银行坏账高达8000亿美元。

但比资产缩水更致命的是制度性失灵。

人口危机方面,1990年代起,日本生育率降至1.3以下,65岁以上人口占比突破20%,劳动力短缺、消费萎缩,经济失去增长动力。许多乡村学校因生源不足而关闭,企业难以招聘到年轻员工,不得不延长退休年龄。

企业也逐渐僵化,终身雇佣制从凝聚力变为包袱,企业不敢裁员却也不愿创新,索尼、东芝等巨头在智能手机、互联网浪潮中掉队。索尼曾发明随身听引领全球潮流,却因内部部门壁垒严重,错失了数字音乐转型的机遇,被苹果等新兴企业超越。

同时,政策也出现失效问题。日本央行推出零利率、负利率,甚至直接购买股票和国债,但企业和家庭宁愿还债也不消费、不投资,陷入“低增长、低通胀、低欲望”的恶性循环。2000年代后,日本政府多次推出经济刺激计划,大量资金投入基础设施建设,却因缺乏需求导致许多桥梁、公路利用率极低,形成无效益投资。

日本的教训深刻揭示:经济繁荣若脱离实体经济根基,依赖资产泡沫和外部红利,终将是昙花一现;而结构性问题若不及时解决,短期刺激只会埋下更长远的隐患。

★中国的前程★

以史为鉴,走高质量发展之路

从抗日战争的胜利到新中国的崛起,中国的发展轨迹始终与历史教训紧密相连。

如今,中国已成为世界第二大经济体、第一制造业大国,正迈向民族复兴的关键阶段。面对复杂的国际环境和国内转型压力,日本的兴衰史为我们提供了重要镜鉴:唯有立足自身、夯实根基、深化改革,才能行稳致远。

首先,我们必须认识到,日本经济的最大教训,是脱离制造业空谈繁荣。所以,中国始终将实体经济作为发展的根本。新中国成立初期,我们在“一穷二白”的基础上建立了独立的工业体系。

改革开放后,制造业规模迅速扩大,如今已拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类,是全球唯一工业门类齐全的国家。事实上,就连东莞这样一个地级市,便拥有34个工业门类,占所有41个大类的82.9%。这也是王千马和吴诗娴近日所推出的《“制造”新东莞》一书,将“制造”视为改变过去东莞、并继续成就未来东莞的重要标签。

2023年,中国制造业增加值占全球30%,高铁、5G、新能源汽车等产业领先世界。

但我们也清醒认识到差距:在芯片、高端机床、航空发动机等领域,仍面临卡脖子问题。

【发展是永恒的道理/来自网络】

为此,我国提出“制造强国”战略,推动供给侧结构性改革2.0版本,聚焦三大方向。

一是培育“隐形冠军”。借鉴德国、日本经验,支持中小企业在细分领域深耕,目前我国已认定5000多家专精特新“小巨人”企业,在精密轴承、特种材料等领域打破国外垄断。例如浙江一家生产轴承的企业,专注于高铁轴承研发,历经十年攻关,终于打破瑞典企业的垄断,产品精度达到国际领先水平。

二是引导资金入实。通过反垄断、防止资本无序扩张,遏制“脱实向虚”倾向;利用区块链技术发展供应链金融,解决中小企业融资难问题。近年来,我国对互联网平台企业加强监管,引导其将资金投向科技创新领域,而非过度沉迷金融和房地产炒作。

三是强化人才支撑。推动部分高校转型为技术型大学,恢复“工匠职称体系”,提升产业工人社会地位,让“工匠精神”成为社会共识。广东等地试点“新八级工”职业技能等级制度,高级技师的待遇可与教授媲美,吸引了更多年轻人投身制造业。

此外,日本的泡沫经济警示我们:任何时候都要守住风险底线。近年来,我国采取一系列措施防范系统性风险。

在房地产方面,坚持“房住不炒”,严控房企债务,推行“三道红线”政策,推进保障性住房建设,避免房地产绑架经济。多地出台政策规范房企融资,同时加大廉租房、共有产权房建设力度,让住房回归居住属性。

金融监管上,整治影子银行、规范互联网金融,防范资本无序扩张,确保金融服务实体经济。针对P2P网贷平台的乱象,我国进行全面清理整顿,同时推动数字人民币等新型金融形态规范发展,保障金融安全。

在人口结构方面,实施三孩政策、发展普惠托育、延迟退休年龄,积极应对老龄化,为经济注入长期动力。许多城市推出生育补贴、延长产假等政策,同时建设社区养老服务中心,缓解养老压力。

这些措施体现了中国政府“底线思维”:发展是目的,但安全是前提,唯有在稳定中求发展,才能避免重蹈日本“泡沫破裂”的覆辙。

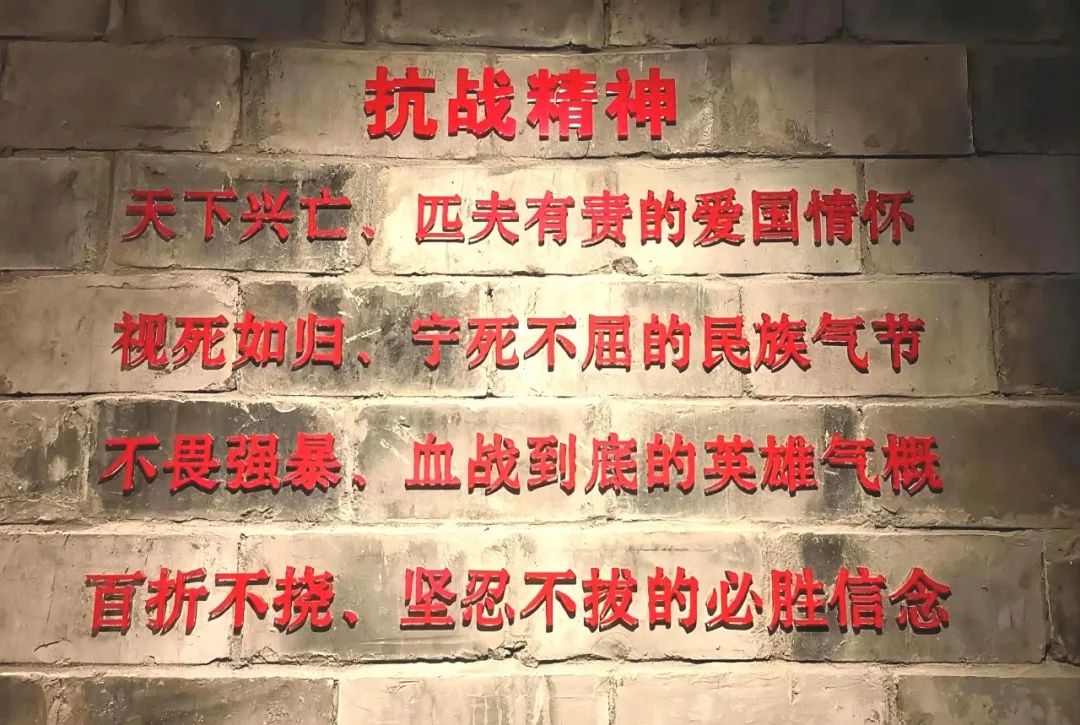

更重要的是,我们需要传承精神力量:从抗战精神到新时代奋斗精神。

9.3纪念日的核心意义,不仅在于铭记历史,更在于传承精神。当年,中国军民以“血战到底”的气概战胜侵略者;今天,这种精神转化为“奋斗者”的动力:从“两弹一星”精神到“抗灾精神”,从“塞罕坝精神”到 “航天精神”,无数中国人在平凡岗位上书写不凡。

【今日中国以奋斗者为本/来自网络】

正如这个国家领导人指出:“最重要的还是做好我们自己的事情。”做好自己的事,就是要以抗战精神为引领,在科技创新中攻坚克难,在产业升级中精益求精,在民生改善中践行初心。

嫦娥探月团队平均年龄35岁,他们攻克一个个技术难关,让中国航天器在月球背面留下足迹;贵州“中国天眼”射电望远镜的科研人员,在深山里坚守十余年,推动中国天文研究进入世界前列。这些奋斗者的事迹,正是抗战精神在新时代的延续。

站在9.3这个特殊的时间节点,回望过去,我们看到的是先烈用生命换来的和平,是日本从侵略到衰退的历史镜鉴;展望未来,我们肩负的是实现民族复兴的使命,是为人类发展贡献中国智慧的担当。

历史不会重复,但会押韵。日本军国主义的覆灭印证了“正义必胜”,其经济的兴衰警示着“实干兴邦”。

今天的中国,正以史为鉴,在自己的道路上稳步前行,既不忘过去的苦难辉煌,更珍惜当下的发展机遇;既保持战略定力,又勇于改革创新。

在9.3抗战胜利纪念日举行大阅兵,就是要从那段悲壮历史中深切领悟到发展经济、增强国力的重要性。

以史为鉴,在中国未来前行道路上,要紧紧扭住经济建设这个中心不动摇,始终秉持着解放思想、实事求是的理念,并深化改革、拥抱开放,如此才能实现中华民族伟大复兴的宏伟目标,让中华民族以更加昂扬的姿态屹立于世界民族之林。

茶水分离 市树市花,扫码聆听超然楼赋

超然杯订购热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版