编者按:

一九七七年的冬天,中国关闭十余年的高考大门重新开启,无数青年的命运就此改写。本文作者以质朴真挚的笔触,回忆了恢复招生考试制度后参加中专考试的难忘经历。从语文考场上因早年炊事员孙大爷的指点而从容应对"直言不讳"的注音释义,到理化科目中偶遇似曾相识的浮力计算题;从等待通知时的焦虑煎熬,到因通知书误投而经历的绝处逢生——这些看似平凡的生活片段,恰是那个特殊年代里青年学子追求知识的生动缩影。

文章不仅记录了个人命运的转折,更折射出一代人的集体记忆。作者以"山重水复"与"柳暗花明"的交替叙事,展现了命运的无常与必然,而结尾处"每一段经历都有其意义,最终都成为渡我们过河的舟船"的感悟,道出了那一代人通过知识改变命运的集体心声。这篇回忆文字,既是对个人青春岁月的温情回望,亦为后人留存了一段珍贵的历史见证(天琮)。

偶然与必然之间

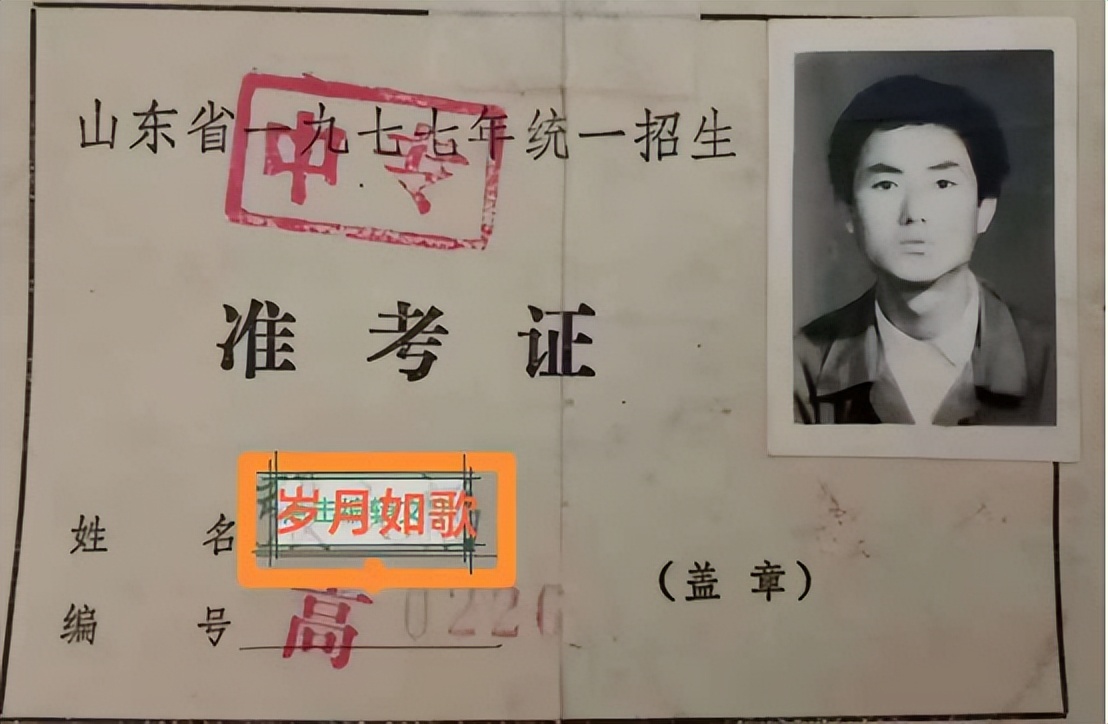

——记1977年冬中专考试二三事//岁月如歌

一九七七年冬天,恢复了中断多年的招生考试制度。我作为无数渴望用知识建设祖国的青年中的一员,满怀知识改变命运的激动与希望,走进了中专考试的考场。这段经历里既有山重水复的茫然,也有柳暗花明的振奋,至今仍觉得回味无穷,特以此文,与君共享。

语文是第一场考试。第一题要求为“直言不讳”注音释义。看到这个题目,一段往事立即浮上心头。四年前初中暑假护校时,我在报纸上初次见到这个成语,不明白它的意思,便向炊事员孙大爷请教。老人放下手中的活儿,接过报纸,戴上老花镜仔细看了看,随手拾起一根树枝,在地上将四个字一笔一画写出来,耐心地讲解读音和含义。从那一刻起,这个词就深深地印在了我的记忆里。没想到,数年后的考场上,这段记忆竟然真的派上了用场。交卷后,听到有人将“讳”误读作“韦”,不禁暗自庆幸——若不是孙大爷当年的指点,恐怕我也要闹出同样的笑话。

中午休息时,跟着学长去他同学家小坐。看见床上有本物理习题集,便随手翻了起来。令人惊讶的是,下午理化科考试时,试卷上竟有一道运用浮力定律计算题,与刚才看到的题目几乎一样,只是数据稍有不同!当时只觉得异常兴奋,信心一下子涌了上来。交卷时,监考老师特意对我说:“整个考场数你考得最好。”听到这话,全身仿佛一下子暖和起来,同来的乡友也为我高兴。现在回想起来还有些后怕的是,我们下午考试有些小迟到,幸好耽搁不久,老师查验准考证后便让我们进场了。若是再晚上一会儿,恐怕就要与这次机遇失之交臂了,命运的轨迹或许就会全然不同。

等待通知的日子最为煎熬。学长早已收到初选合格的通知,我和同村考生却迟迟没有消息。一天天过去,渐渐觉得希望渺茫。那些日子心情沉重,吃饭也尝不出味道,“落榜”两个字压得人喘不过气来。

谁知在体检那天竟然出现转机。公社带队老师点名时道:“新庄的两位考生是怎么回事,这么大的事情竟然没来!”学长听到“新庄”二字,急忙上前询问考生姓名——这才知道,我们的通知书误投到了十几里外同名的一个村子!带队老师当即决定将我们管区的体检推迟到下午,让学长赶快来通知我们。

前一刻还觉得前途渺茫,仿佛掉进冰窖;下一刻却开启了一束光,递给了一个火盆。那种绝处逢生的喜悦难以用语言表达。我俩匆匆吃了点东西,便骑着车赶往体检站,连迎面吹来的寒风都仿佛带着暖意。

几十年时光流逝,这段经历却在记忆中日渐清晰。孙大爷他老人家满腹经纶,有着很深的私塾功底,如今早已离世。但他的音容笑貌,他为我解疑答惑的情景,至今依然历历在目。渐渐明白,人生许多际遇,看似偶然,其实蕴含着某种必然。食堂里偶然获得的指点、别人家中随手翻到的习题、甚至阴差阳错的投递失误——无不是命运精心安排的轨迹。每一段经历都有其意义,最终都成为渡我们过河的舟船。就连那考场短暂的迟到,也如同即将收起却未收起的跳板,成为人生转折的微妙注脚。

2025年8月21日于南京

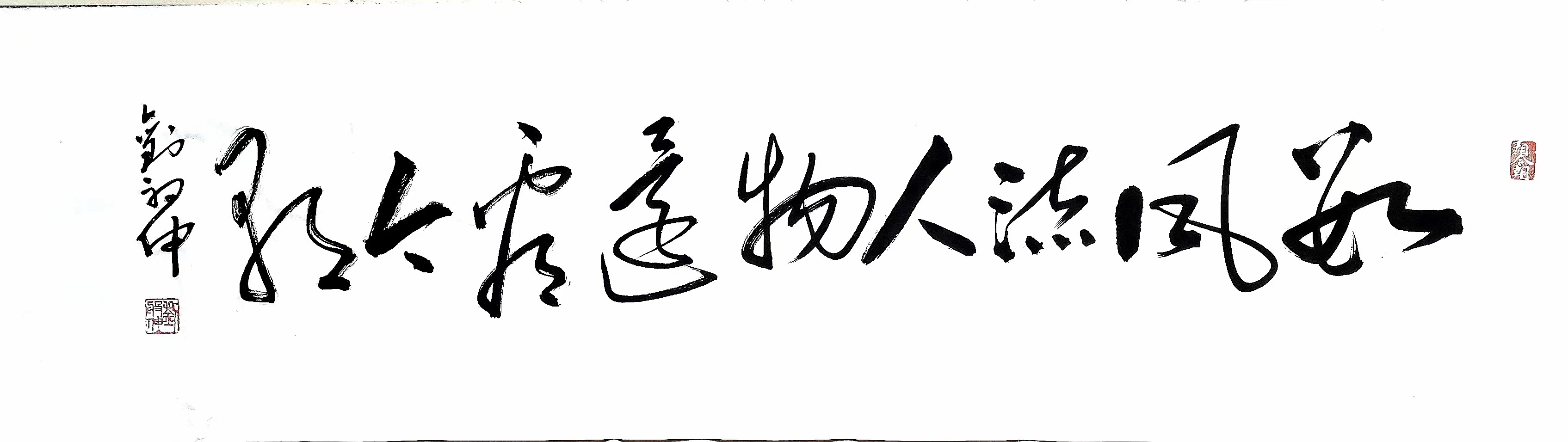

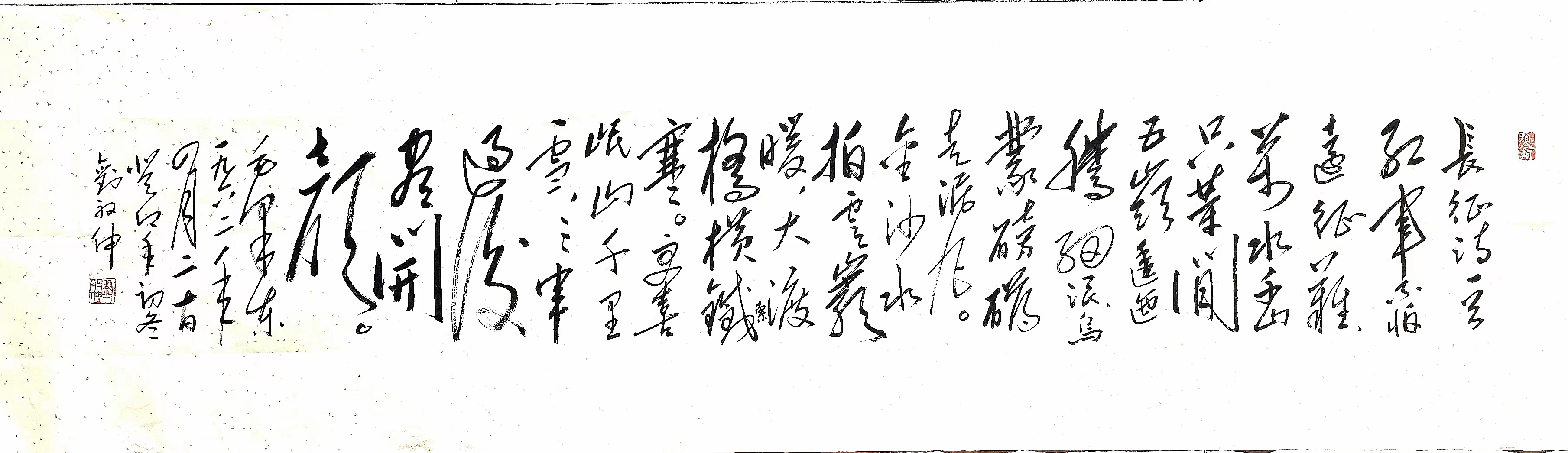

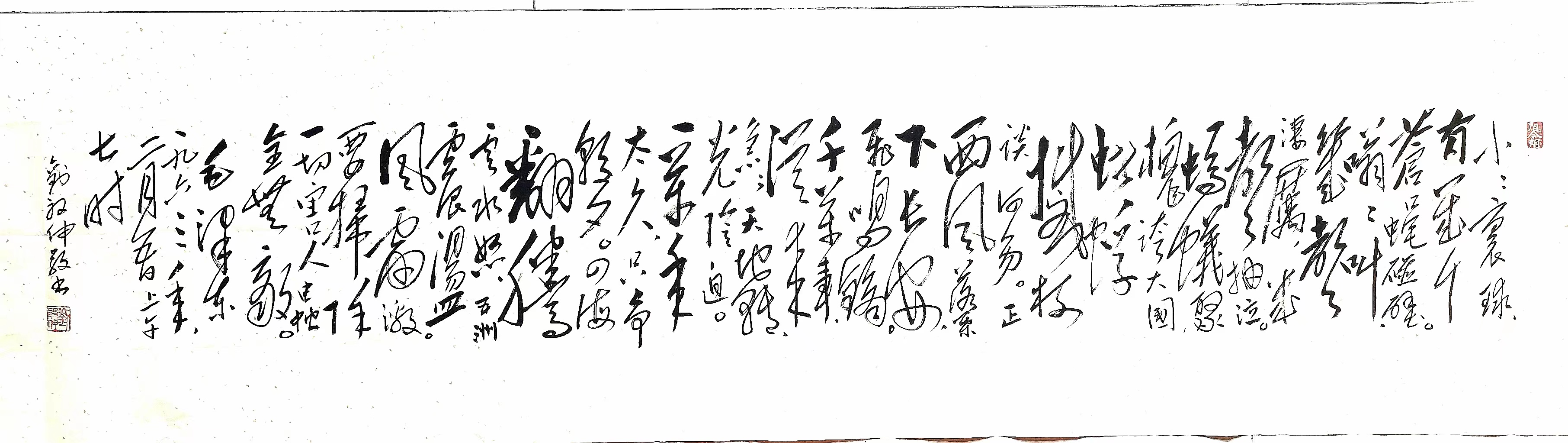

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版