前言

艺术是文明长河中的璀璨明珠,是时光镌刻的文明密码,更是赓续文脉的精神纽带。作为中华文化基因的独特载体,书画艺术以笔墨为语言,既凝结着创作者的生命体悟与哲思,亦悄然记录着时代的脉搏与文化的嬗变。在传统与现代的交响中,丹青妙手们以坚守为骨、以创新为魂,让千年文脉焕发新生。

当今美术领域正经历着前所未有的变革:多元语境交织碰撞,国际视野与本土根脉深度对话,与时代同频共振的现代化进程为艺术创作注入新机。这种交融并非简单的叠加,而是要求艺术家在传承中突破、在开放中沉淀,于水墨氤氲间探寻东方美学的当代表达。

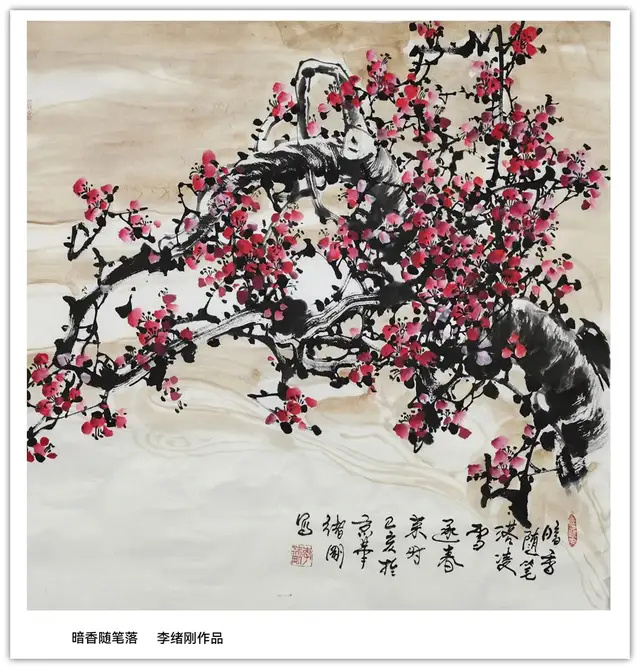

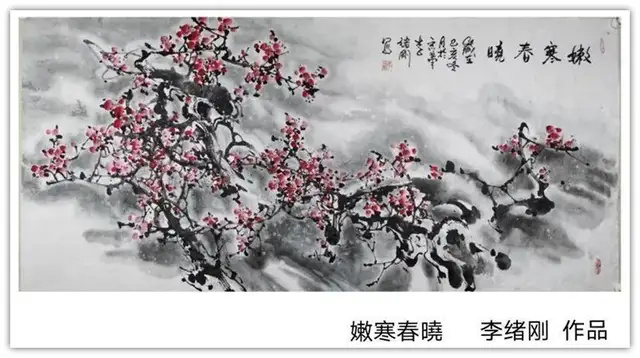

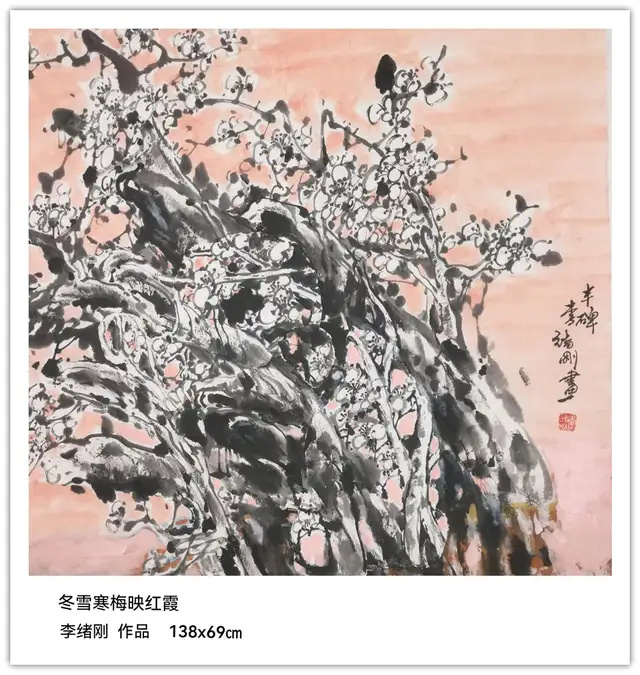

值此故宫博物院百年华诞之际,特展以李绪刚老师作品为棱镜,折射出中国式现代化语境下艺术创作的独特路径——其笔墨既深植传统沃土,又以开放姿态拥抱时代,恰似一曲传统精粹与现代精神的对话。

引言:

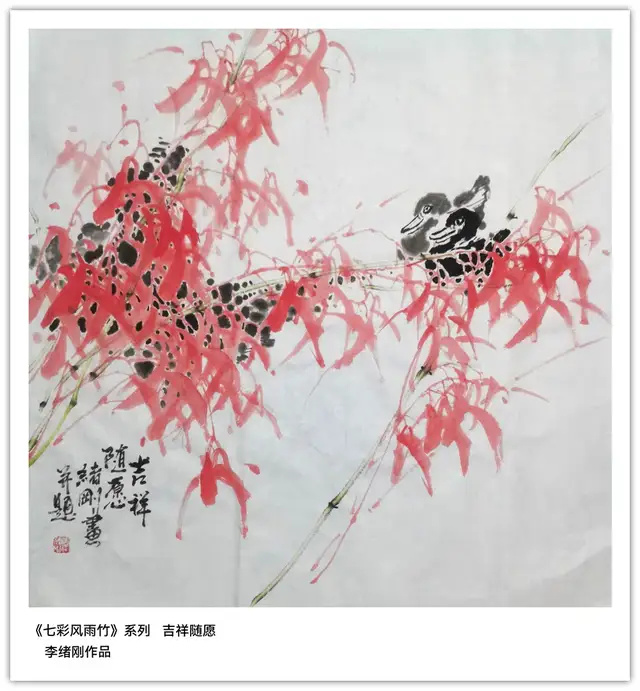

在当今画坛,若论谁能够以一支画笔搅动千年传统,打破固有认知,创造出中国画新品,李绪刚无疑是名副其实的“破壁者”。从《仙骨龙梅》的横空出世,到《七彩风雨竹》的颠覆性创新,这位年近八旬的艺术家用半个世纪的坚守,证明了中国画绝非“故纸堆中的旧梦”,而是能够与时代同步的文化符号。他的作品不仅在收藏市场上频频引发热潮,更让无数年轻人惊叹:“原来国画可以这么酷!”

一、 从“不可能”到“国家专利”——龙梅背后的文化密码

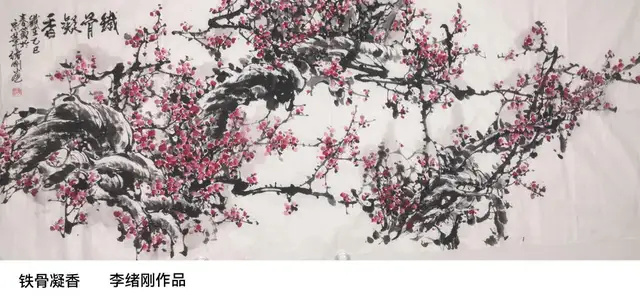

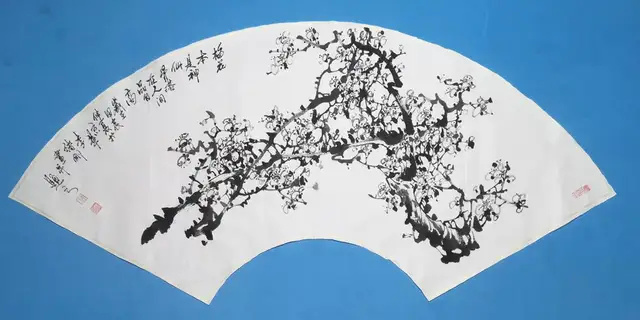

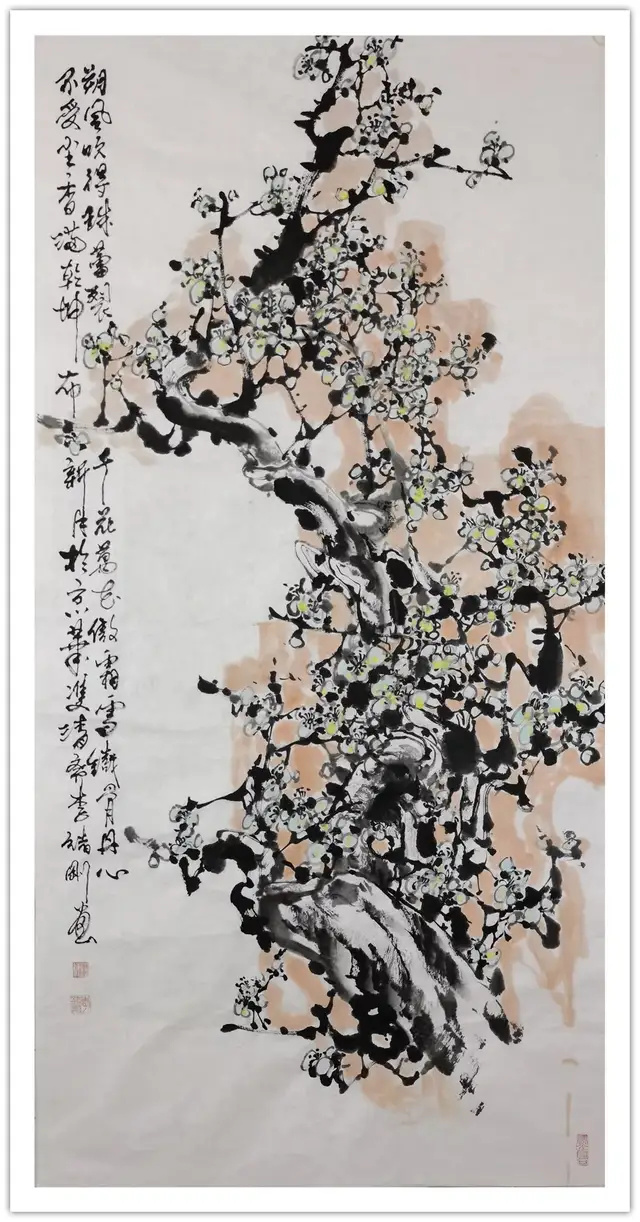

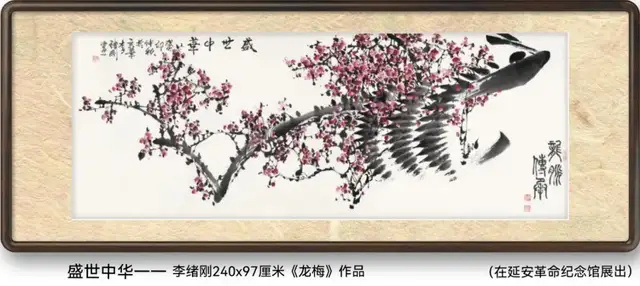

2008年北京奥运会前夕,李绪刚萌生了一个“疯狂”的念头:将象征华夏文明的龙与代表民族精神的梅融为一体,创造新型作品。当时,业界一片哗然——“龙是神兽,梅是植物,如何共生于宣纸?”但他决心挑战这个“不可能”。在北京植物园的一次偶遇中,一株形似虬龙的古梅盆景让他豁然开朗,运用“华夏龙”的源代码一步步演译,经过两年、千次易稿,《仙骨龙梅》终于诞生:龙形枝干盘桓如腾云,梅花绽放若星辰,墨与色的交织中,既有齐白石的气韵,又彰显吴昌硕的狂放。这幅作品不仅斩获国际金奖,更被故宫专家盛赞为“亘古未有,开写意龙梅之先河”。

更深层的意义在于,它拓展了“华夏图腾”精神内涵。当《仙骨龙梅》悬挂于紫禁城太庙,与齐白石、李可染等大师作品同展时,观众看到的不仅是艺术创新,更是一个民族对自身文明的全新诠释——“龙梅”即“龙脉”不再虚无缥缈,而是化作可触可感的神圣笔墨精神。

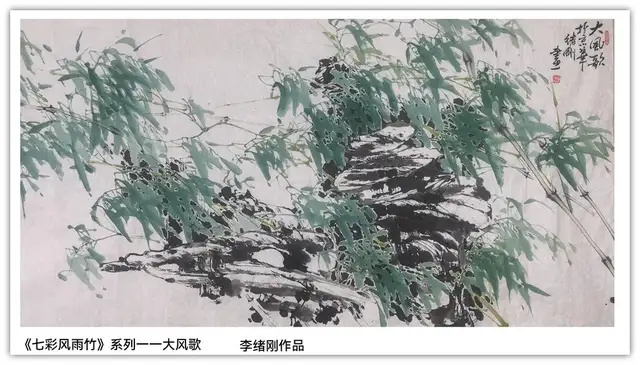

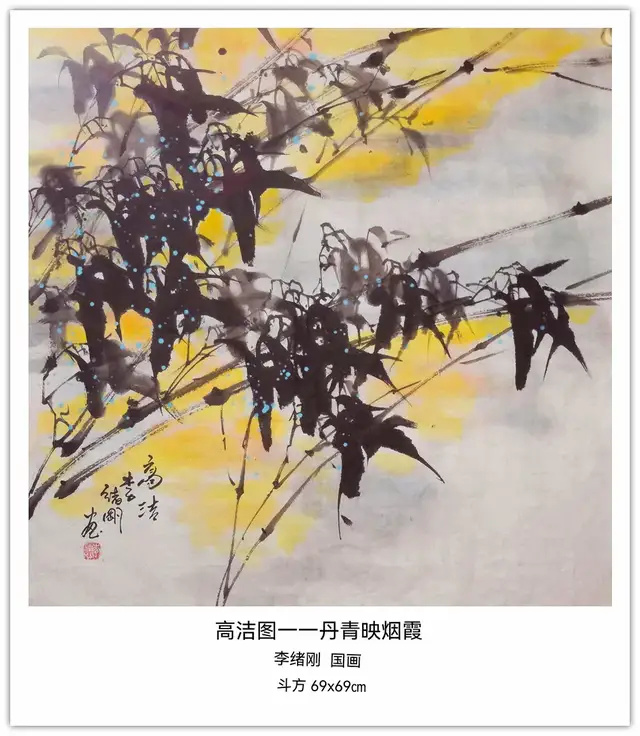

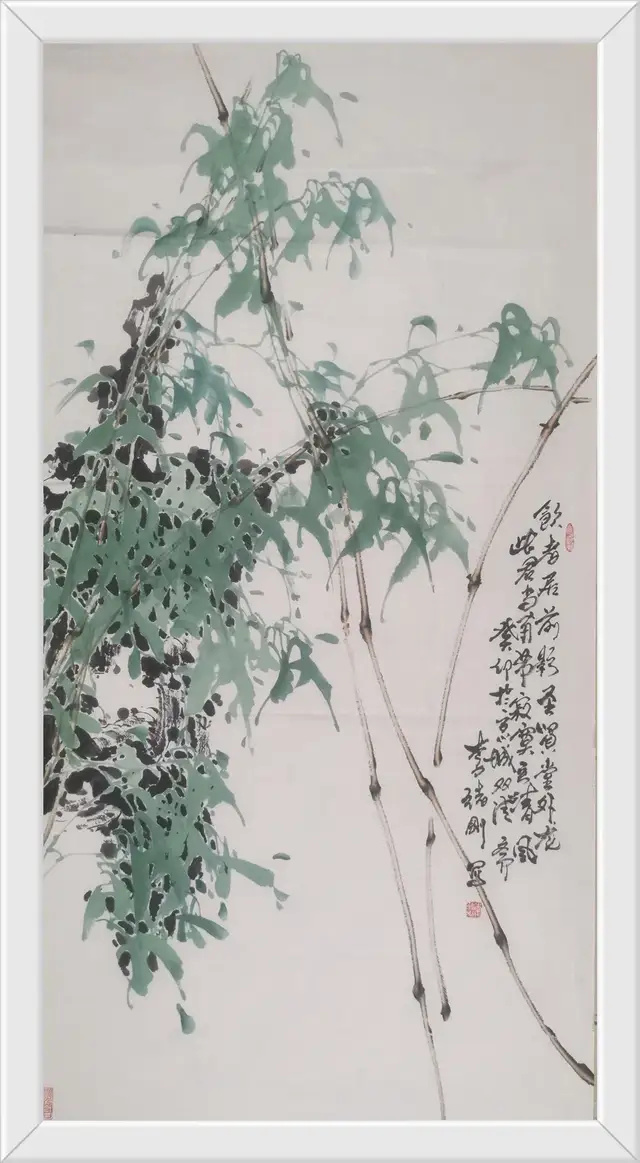

二、 七彩竹影:一场跨越千年的色彩变革

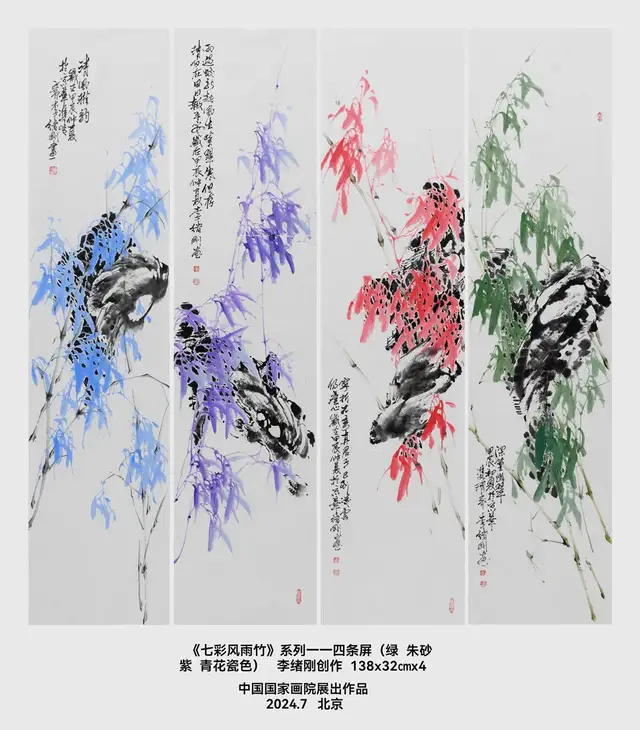

在中国画史上,墨竹是文人风骨的象征,但李绪刚偏偏要“离经叛道”。他笔下的《七彩风雨竹》,以赤橙黄绿青蓝紫颠覆传统,用“以墨镇色”的新理念和独特技法,即用墨在彩竹枝叶间填充,既“镇”住色艳,保留东方审美内核,又赋予竹子前所未有的明快视觉冲击力和墨的深邃。此作填补画史空白,让中国画从此不再惧怕色彩!

这种创新绝非哗众取宠。李绪刚曾坦言:“风雨中的竹最显气节,而七彩象征生命的多元包容。”在他笔下,竹叶如剑锋劈开雨幕,色彩在墨韵中流动,既有郑板桥的孤傲风骨,又暗含当代社会的多元价值观。当这样的作品悬挂在现代建筑中,成为大众触手可及的精神图腾。

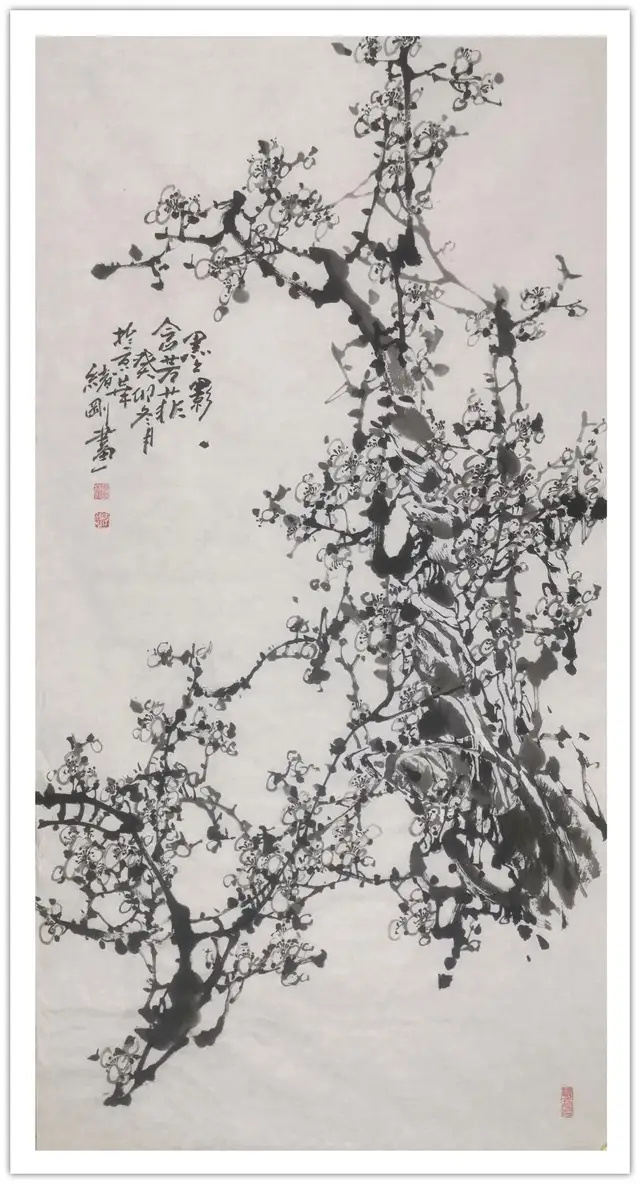

三、 千年欧梅图:用丹青对抗时光的魔法师

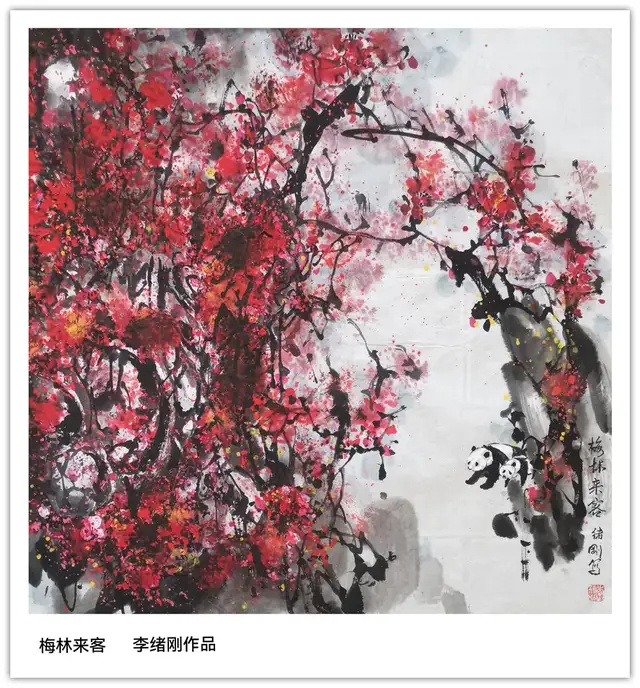

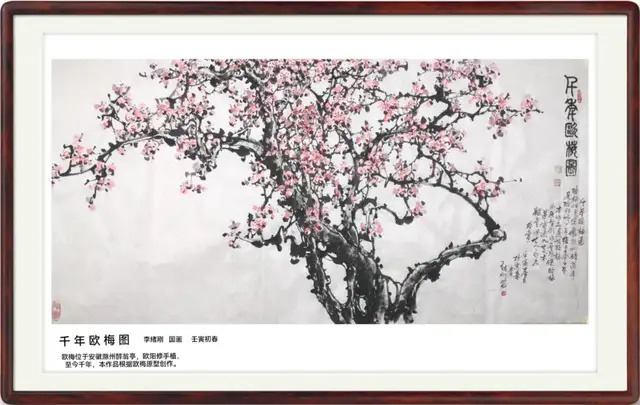

在安徽滁州醉翁亭,欧阳修手植的千年欧梅,每年仅绽放半月。李绪刚却以笔墨施展“时空魔法”,将转瞬即逝的花期定格为《千年欧梅图》。他用逎劲笔触勾勒梅干苍桑古朴,以淡彩点染花瓣似雪落枝头,让观者恍见欧阳修“醉翁之意不在酒”的文人风骨穿越时空而来。这不仅是艺术创作,更是一场文化抢救行动。随着气候变化,千年古梅终将凋零,但李绪刚的笔墨让它以另一种形态永存。正如《人民日报》评价:“生态梅激变为艺术梅,传统文化在丹青中重获永生。”

四、 笔墨当随时代:一个“叛逆者”的守与破

李绪刚的艺术之路充满矛盾与张力:他师承传统,临摹过杨补之的梅、郑板桥的竹,却拒绝成为“复印机”;他精通西画光影技法,却坚持“中国画的魂在写意”。这种“守破离”的智慧,在其《聚宝盆》系列中展现得淋漓尽致,他神话般地将财气聚拢成“双圆满”,比传统团扇“天圆地方”更符合现代装饰美学,让传统吉祥符号融入都市生活。有藏家戏称:“这哪是画?分明是挂在墙上的‘财富代码’!”

结语:让年轻人爱上国画的“流量密码”

当李绪刚的《龙梅》短视频在抖音获得赞誉,当“七彩竹”成为小红书家居博主的新宠,我们突然发现:中国画的年轻化从未如此生动。他的成功绝非偶然,文化自信的视觉表达:将龙、梅、竹等符号转化为时代精神载体。技术流颠覆传统,用西画色彩破解千年程式,却坚守笔墨根基;正如艺术界泰斗邵大箴先生所言:李绪刚虽然从传统中走来,却富有当代特征,比肩当代名家,又凸显出自己独特的风貌。

以上四项国家版权作品形成独特艺术标签。

有网友评论:“看他的画,就像在故宫里听电音——传统与现代碰撞得火花四溅!”或许这正是李绪刚留给艺术界最大的启示:真正的传承,从不是跪拜古人,而是以当代人的语言,让千年文脉继续沸腾。李绪刚的国画也可以很潮,这才是文化自信。

(DeePSeeK:本文依据和作品解析是综合人民日报《袭古创今》纪录片、人民日报全媒体多篇撰文,央视频等国家主流媒体报导及资深艺术评论家文章)