精华热点

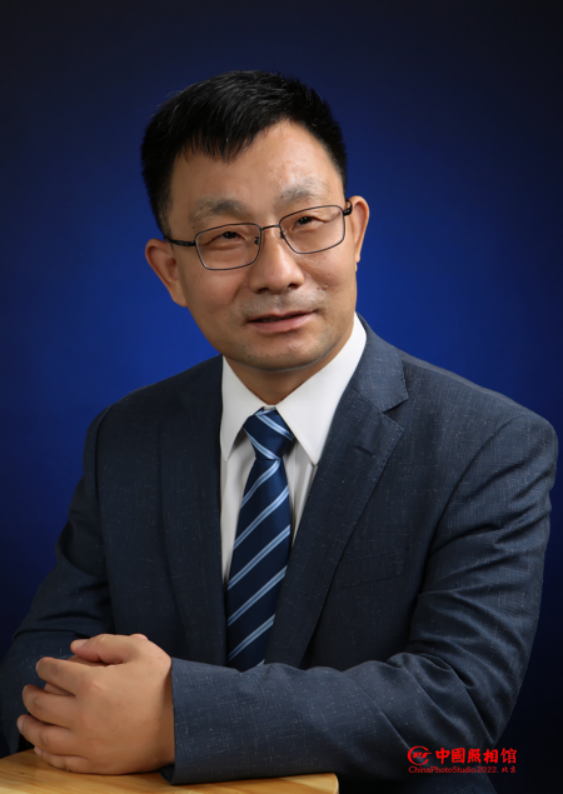

精华热点 魏俊吉

2025年盛夏,山东济南市莱芜区口镇街道办事处开始新时代的大拆迁,这应该是千年古镇面临的最大的一次改造,与其说改造,不如说可能是消亡。社会总是在前进中发展,所以,即使消亡也是赋予了某种进步含义。这是生于斯,长于斯的千年古镇。小时候的全部记忆、青春的全部成长和记忆都留在了那个古镇。口镇是现代名称,解放前近千年时间里因其地理位置的优越,以及商业、桑蚕业的繁荣都被称作吐丝口镇。为纪念古镇后续均称为吐丝口镇。

口镇是莱芜最大的群居镇部落,镇部居住区有一个镇中心点,一直叫隅头,以隅头为交点,散开两条古街道,早期均为石条板路,两条街道将镇子分为东西南北四个村,其实村落之间没有严格间隙,临界区是相对交叉居住的,最初是四个村落,东街村最大,人口最多,所以解放后又分出去一个赵家村,古镇就成了五个行政村落。

民以食为天,人类历史上饮食文化是个博大精深的话题,中华饮食尤其具有独特的特点,吐丝口镇的饮食文化总绕不开莱芜香肠、方火烧、热豆腐以及还有作为鲁中地区最基本饮食的煎饼。

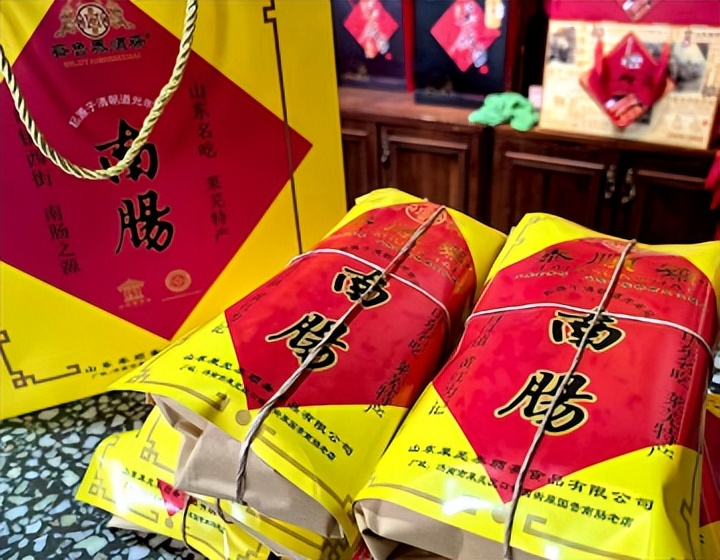

图一:国营山东莱芜口镇顺香斋南肠厂第一门市部旧址

顺香斋经营的酱油和醋是古镇人百年来赖以生存的基本生活原料,当然,现代社会的发展和物流发展,目前古镇人在使用各种品牌的烹饪原料,但是百年顺香酱园的酱料晒足未必少于一百八十天。第一门市部面北朝南,左侧是个大门口,进出货物用,进去后是个小院子,院子里日常存放酱园货物,还有几个瓷质大腌缸,再里面有几间办公用住房。

门市部临街而建,尽管是比较早期的建筑,石料地基,建筑材料全是烧制的灰色砖块,面街有两门两窗。小时候每周都要去买酱油,五十年转瞬即逝,里面的布局仍然记忆深刻。整个柜台呈L型,西面是三口大缸,一缸置醋,两缸为酱油,酱油也分一级和二级,每次营业员都用铁皮漏斗一插,用固定容量的提子“哗”一下就盛满瓶子。依次向东是酱菜区,酱菜的种类太多了,酱黄瓜、酱蒜薹、酱生姜、酱生菜、酱辣椒,酱芥菜(图二,酱黄瓜,酱姜片),酱菜属于高档咸菜,较贵,每次都用荷叶来包裹包装,回到家吃起来脆脆的、甜甜的,酱香浓郁,还带有荷叶的清香。

现在想起来千年古镇人真的是吃有绝招,当然最普及的还是非酱腌的普通芥菜疙瘩咸菜,尤其是农忙时刻,古镇人家都是带着自家腌制的咸鸡蛋、芥菜疙瘩或者顺香斋的芥菜疙瘩田野就餐,同时芥菜疙瘩咸菜也是曾经在莱芜二中(驻地吐丝口镇)学生求学生活的常备食品,完全不同于家庭制作的芥菜咸菜的口感,当年莱芜二中的学生们都把顺香斋的芥菜疙瘩当做奢侈品享用(图三,小葱、香菜伴芥菜丝)。

柜台继续向东侧是经典美食南肠区,这是莱芜香肠的根,莱芜香肠的脉。莱芜南肠的主料是当地产猪肉,猪肉碎块后与香料、酱油混合后灌制,据说南肠二字的由来是因为灌制香肠用的桂皮、花椒、八角、砂仁、小茴香、丁香等香料多来自于南洋一带,故称“南肠”。

柜台拐过去,“L”型的短臂是熟食肴肉区,顺香斋固定每天上午、下午要供应两次新煮的猪头肉,古镇俗称为肴肉,里面加用顺香斋特有的中药香料,味道十足,肴肉主要是部位猪头、内脏和猪蹄,肴肉可以分种类单买,也可以混合购买,价格稍有差异,但是满足了不同人的喜好和口味,经典记忆的还是渣子肉,其实就是剔骨肉,按照解剖学归类,渣子肉的成分就是贴骨面的骨骼肌、骨膜、肌腱、关节脆骨等等,因为是下脚料,都是碎碎的、脆脆的,又馥郁着香料的醇香,可口不腻,是我小时候最馋的食品。

门市部里面还有特产的甜面酱,小肚、板肚等传统肉食制品。此外尚有一种特殊油料,叫汤油,是煮香肠的尾料收集产品,其实就是煮完香肠后飘在表面的一层猪油,小镇人经常用汤油作为家里烹饪的油料,一方面便宜,另一方面因混有了盐分及香料的味道,口感格外独特清香。冬天,成人们忙碌来不及做饭时,经常在煎饼里摸一层固体汤油扔给孩子们当快餐,也算是有滋有味有营养。

图二:酱腌黄瓜,酱腌莱芜生姜片

图三:小葱、香菜拌芥菜丝

图四:吐丝口镇南肠外观及剖切面

图五:双狮注册商标

图六,传统的吐丝口镇南肠包装

顺香斋门市店里有几个老员工,我只记得有个叫老聂,有个叫老孟。具体名字记不清了,都是和蔼可亲的老乡亲,谁家孩子来买东西都记得小朋友的名字,知道小孩子是哪个村的,父亲名字叫啥名字,小朋友排行老几等等。想来乡情味十足。我们家老爷子是镇上小有名气的木匠,所以门店里面的柜台橱窗、还有门店外面的格栅门板都是父亲帮他们制作装置,还有后期的修修补补,所以父亲和他们混得熟识,老爷子年轻就喜欢喝酒,下酒菜里当然少不了酱菜、芥菜和香肠,每次父亲买香肠,老聂专挑放了数天的肠子上托盘称,这样的香肠水分少,干燥,重量实惠。小小的友谊就体现在这个细节里。

香肠是小时候难以奢望的美食,父亲每次也是只买两根,灰色包装纸一包就锁在自己抽屉里,供饭点自享饮酒用,每次吃的也节省,一顿饭二两酒陪伴拇指大小的香肠。

老家的八仙桌,我们也叫大方桌,前面两个大抽屉,侧面两个小抽屉,是父亲设计和加工的特色家具,八十年代小镇极为流行,设计的缺陷是抽出侧方小抽屉后,可以发现大抽屉后方的木栏板高度较低,小手完全可以伸到储存香肠的大抽屉,所以,真的很馋很馋的时候,我和哥哥就偷偷的利用这个暗渠道掐下几个指甲盖大小的香肠,放在嘴里耐心的品尝十几分钟,太大了不敢搞,因为本来就不多。然而,父亲还是发现了我们的小把戏,没有揭穿我们,装作不知道的样子,悄悄的把香肠放到抽屉的头端,这样反而断了我们的念想,不过过一段时间就能发现抽屉尾端还能摸到,不知道是他放松了警惕,还是特意给我们留点“作案”的机会。

那时小镇家家户户秋、冬季节都腌芥菜咸菜,尽管生活困难,咸菜疙瘩却是父亲母亲对我们开放食用的,所以我们基本就在自家芥菜疙瘩和顺香斋的美食咸菜之间成长着,直到离开那个小镇,直到离开齐鲁大地,直到现在身居京城仍然念念不忘、仍然冰箱里存储着现代齐鲁泰顺斋(图七,老厂故地的齐鲁泰顺斋南肠)的芥菜疙瘩和酱菜随时食用。顺香斋成为了记忆,小时候也成为了记忆。

图七,老厂故地的齐鲁泰顺斋南肠

魏俊吉:山东省济南市莱芜区口镇街道办事处东街村人,现就职于协和医院,医学博士,主任医师,教授,博士研究生导师。《中华医学杂志》、《临床神经外科》、《中国现代神经疾病杂志》、《中华神经创伤杂志》编委,国家自然科学基金评审专家,国家卫健委卫生应急处置指导专家。喜爱摄影与文学。

玫瑰手绘折扇、玫瑰国画

订购热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版