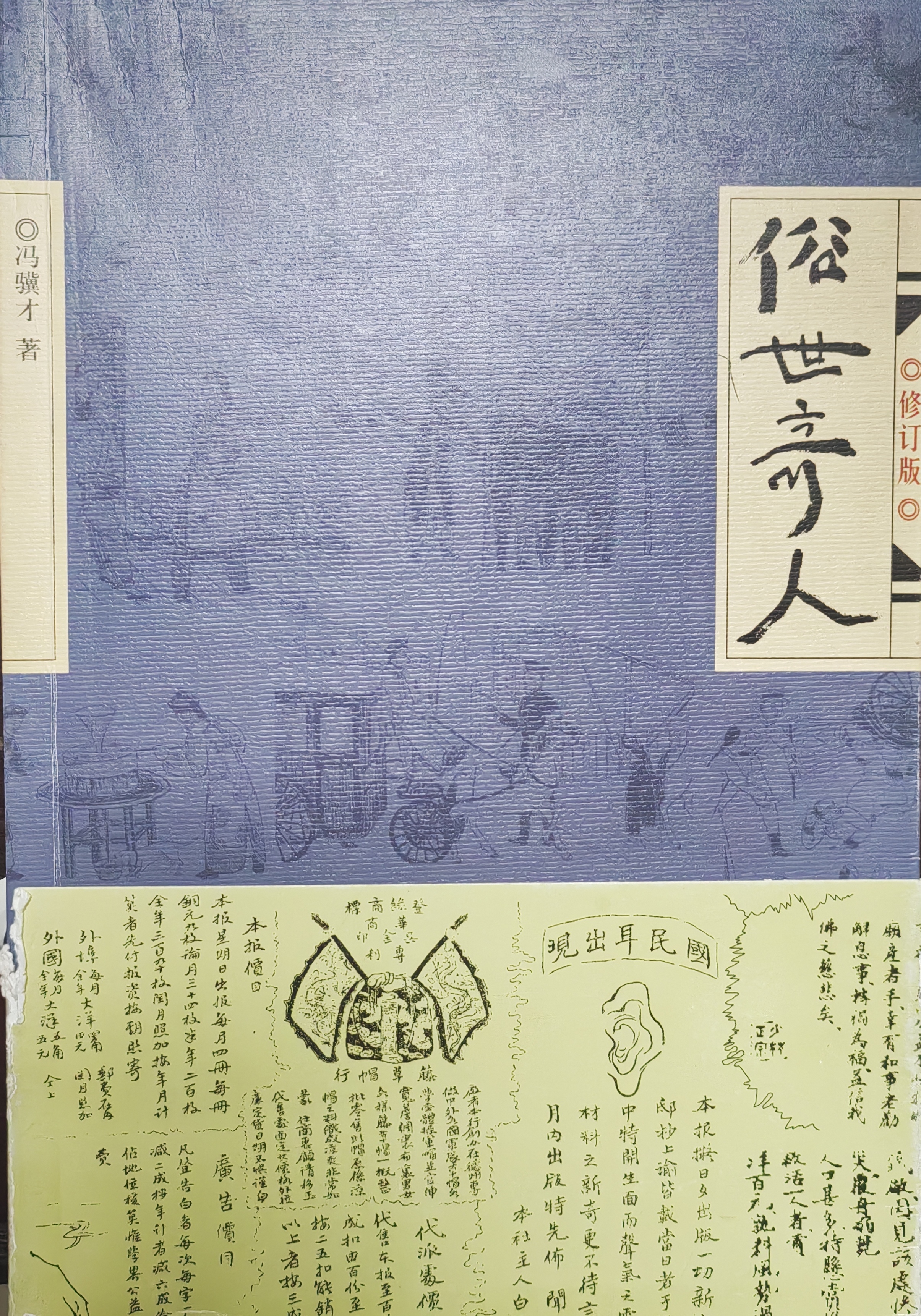

“以奇写人”的典范之作

——《俗世奇人》读后感

陶玉山

看奇人异事,学民间智慧。

《俗世奇人》一个人物,一个故事,一篇小说,“好比雕工刻手,去一个个雕刻出有声有色有脾气有模样的人物形象。”用短小精悍的篇章,将剃头匠、张大力、泥人张、快手刘、刷子李等众多不登大雅之堂的市井小民作为主角推到了舞台中央。他们没有庙堂之上的权谋风云,也没有什么惊天骇俗的事迹,却以各自在本行业的一手绝活儿,精湛手艺,在街头巷尾书写出足以震撼人心的贫民传奇。这些奇闻异事,几乎闻若未闻,阅读了,大开眼界,让我们深深认识到,这些在民间打捞出来的故事和人物,在冯骥才笔下,三笔两墨勾勒出来的传奇脸谱和故事,就像老茶馆里滚烫的可口耐回味的茶汤,既带着生活的粗粝质感,又闪烁着人性的耀眼光芒。清末民初的天津卫不是史书里冰冷的城市剪影,而是充满人间烟火气的传奇江湖。不愧为“以奇写人”的典范之作。

“天津卫本是水陆码头,居民五方杂处,性格迥然相异。近百余年来,举凡中华大灾大难,无不首当其冲因生出各种怪异人物既在显耀上层,更在市井民间。”(《序》)《俗世奇人》汲取笔记小说的叙事精华,着笔画意活泼幽默,以白描手法和凝练传神的文字书写形形色色的奇人与奇事,个中情理耐人寻味,在“市井”这一场域中捕捉人的生命亮点,从中可以窥见作者杂学的厚实与地道,让我们了解了天津人的性格特征以及民风民俗。

古人云:传奇主要靠一个绝妙的故事。在这些市井故事中,作者冯骥才深谙“以奇写人”之精髓,每篇故事不过一两千字,却能让人物活灵活现,跃然纸上,让故事深入人心。他更将方言化为塑造人物形象的利器,那种浓郁的天津味儿腔调随处可见,让每个人物角色都烙上了津门独有的印记。描写人物对话时,多用天津方言,使得人物形象更加鲜活生动,仿佛看到他们就在我们身边交谈,充满浓郁的地方特色和生活气息。真本事才是硬道理。刷子李刷墙时身着黑衣,几乎不沾白灰,抬手落腕皆是艺术;泥人张捏泥人甚至不用看信手拈来,连恶霸挑衅时的神态都能瞬间定格于掌心;“快手刘”变戏法的手法之快如同闪电,让围观者目瞪口呆;“苏七块”看病非常苛刻,没有七块大洋不治,却会在治好三轮车夫张四摔伤的胳膊后,悄悄把七块银元还给借给张四的华大夫,善心不能缺,而规矩不能破;治牙的华大夫把全部心思都使在牙上,不记人,只记牙,医术能不高超……传说中的一切,永远都比真实的有趣。这些奇人不靠花言巧语,只凭一个标志性手艺绝技,一两句点睛之语,便立起独特的人物风骨。让传奇与人性在市井巷陌间碰撞。奇人不一定就是身怀绝技的人,但他们可以把一件普通的事钻研到极致。这些故事有趣有品味耐咀嚼,而且无论怎么开头,你永远猜不准结尾。让我们不由地联想到欧·亨利那些著名的短小说。一波三折,出人意料,仔细咂摸,又在情理之中。那些神来之笔,是真正的豹尾。让人由衷感叹:高手在民间。读后过目不忘,回味无穷无尽。具有“浅显明爽,通俗易晓,生动活泼,淋漓酣畅”的特点。

对人物动作描写非常传神,能精准抓住人物性格特点是这本书的特色之一。以泥人张为例。面对海张五一行人的挑衅,泥人张不动声色,“听赛没听,左手伸到桌子下边,打鞋底下抠下一块泥巴,右手依然端杯饮酒,眼睛也只瞅着桌上的酒菜,这左手便摆弄起这团泥巴来,几个手指飞快捏弄,比变戏法的刘秃子的手还灵巧。”短短几句话,就将泥人张的镇静自若和对挑衅者的不屑蔑视描写出来,让人叹为观止的同时,更对下面的情节产生了好奇心,由此也增加了小说故事的可读性和吸引力。作者的文字语言功底之深厚由此可见一斑。

《刘道元出活殡》是一篇非常别致、耐人回味的小说。那些看似偶然的热闹的背后,往往隐藏着平时看不到的生活的真相。装死并出殡的刘道元第一次见到了好多人的真面目,“复活”后他实在忍不住哈哈大笑。那笑声发自内心,掺杂着许多难以言尽的心酸与顿悟,好像直到如今,他好像才真正活明白。充分反映了“得意时朋友认识了你,落难时你重新认识了朋友”这一残酷而现实的人生哲学。让我们反思究竟哪些人才应该让我们用心去珍惜呵护。

老板人奸,往酒里掺水。那些来自社会最底层的酒客并不计较,他们“对肚子里的酒却一清二楚,但谁也不肯把这层纸捅破。”由此反映出来的是一种对现实不太想有什么改变、安于现状的近似麻木的心理。听凭人宰割,不想有什么抗争。早已经习惯了。细思极恐。这种可怕的想法心态其实就是残酷的现实生活带来的。这是《酒婆》前半部分的内容。不知名的酒婆喝了十几年的假酒,一点事儿也没有。一碗酒一气下肚,晕晕乎乎,不仅满足了酒瘾,还活得安安稳稳。当酒馆无良老板老年妻子有孕,一时良心发现将假酒换为真酒,她却不胜酒力,在十字路口撒手人寰。一碗真酒带来的死亡,让整条街静默。原来习惯了假的人,也许真得承受不起真的代价。这种真假颠倒的荒诞不经,从一个侧面反映出小人物的生存脆弱,冷幽默的语言直击人心。由此引发出来的问题,更是值得让我们反思。

借一个故事去参透更深层的生活,借一个人物带给读者更多的思考。不同于传统传奇小说故事里的帝王将相,《俗世奇人》中的人物主角皆是贩夫走卒、三教九流。正是这些小人物,用各自的方式演绎诠释着超凡的人生哲学,平凡的营生中隐藏着对生活的执着与热爱。他们或坚守规矩,或张扬个性,或嬉笑怒骂,在庸常的日子里活出了不平凡的精彩。烟火人间,人生百态。他们的故事传奇没有宏大叙事,更没有惊天动地,却以最质朴直接的方式说明:真正的传奇,从来就不在庙堂之高,而在市井之间的烟火气里。在这些充满人间烟火气的传奇故事中,我们可以充分感受到平凡人身上永不熄灭的传奇之光。

开枝散叶,各成一脉。每个短小精悍的故事充满了中国市井的底气、人性的考究及情节的转折和趣味。因为每个奇人都来自于民间,甚至说是我们身边,觉得并不遥不可及,阅读时感到轻松有趣,非常亲切。那些奇人五花八门的神奇技能,让人有一种听评书故事的感觉,非常上瘾。虽然篇幅短小,但架不住冯骥才的文笔卓绝,人物形象栩栩如生,故事情节一波三折,就像单口相声一样,笑点不断,反转迭起,意想不到,令人拍案叫绝。真的是我们普通人的话本子,老少皆宜。

小说是语言的艺术,“一篇小说成功与否,往往要看掩卷之后,书中的人物能不能跑出来,立在书上。”无疑,《俗世奇人》做到了这一点。他对泥人张的描写就是典型例子。看他捏泥人,就像欣赏一场无声的戏剧,每一个动作都扣人心弦。他手下的泥人,不仅形似,更神似,每一尊都仿佛有灵魂一般;或喜或怒,仿佛世间百态尽在其中。他的泥人作品,不仅是对生活的再现,更是对艺术的深刻诠释。让我们深刻理解到了好文字不是思想的边角料,本就在睿智以里。冯骥才深受契诃夫的影响,其中包括他的文字。譬如喜欢用短句、白描的手法,充满节奏感的语言等。在冯骥才看来,契诃夫有一颗悲悯之心,而这对一个作家来说是至关重要的。《俗世奇人》就比较完美地体现出来了。无喧哗矫饰,留白处理恰当,落实细节处见其幽微,耐人寻味,却不故作高深。让我们深有体会地认识到:读一段精致的文字,本身就是一种愉悦的享受。

冯骥才曾经这样说过:“写文章还是越短越好。短,不是压缩和简化。短要短得精美、简洁、字少意厚,句句生动传神,读罢余音袅袅……把文章写短需要构思巧妙、紧凑,逻辑清晰,情真意切。语言要好,文字要精准,要简洁,要讲究。语言文字好,没废话,文章自然不会冗长。”他是这样说的,更是身体力行。这从《俗世奇人》中就可以充分领略感受到。

你是否在黑夜里问过自己:我们活得越来越像机器,究竟哪儿出现了问题?在这个快节奏的时代,我们常常会被各种琐事和信息所淹没,迷失自我。而读书则会让我们放慢脚步,静下心来,去品味生活的酸甜苦辣,去思考人生的真谛。读书,不仅是一种获取知识的途径,更是一种与心灵对话的方式,一种探索人性、理解世界、感悟生活的旅程。它能帮助我们在喧嚣的现实中,找到一片宁静的避风港,也能让我们在孤独的时刻,感受到温暖与力量。我们穷极一生也不能亲历所有的悲欢离合,体验每一种生命的可能。但总有一些伟大的书籍,它们跨越时空和地域,用精妙绝伦的文字和故事,为我们凿开一扇扇通往人性深处、世界万象的窗口,让我们眼界开阔,认知提升。阅读是一种生活方式,是为了和更好的自己相遇。不同的书里藏着不同的人生,不同的生活,阅读越多,我们不仅能感受到文字的魅力,更能从中汲取生活的智慧,越能理解世界的不确定和人心的复杂,就越能平静地面对自己的起伏和局限。

有这样一种说法:好小说如桃。何也?因桃内有核,核内有仁;仁中有味,味后有余。阅读了《俗世奇人》,对这个说法十分认同。冯骥才是俗世中难得一见的奇人作家,关注普通人的生存状态是他的作品的主题;他的文字总是让人舒服而惬意,感受到生命力与美好并存;在他的文字里,能看到天津人的幽默与生动。2016年,《俗世奇人》(第一本)获得鲁迅文学奖,这是对他最好的肯定褒奖。截止2025年,展现天津地域文化特点的《俗世奇人》已经出版了三本,合计54篇“俗世奇人”小说作品,总销售量达1000万。“若君问我还会接着写下去吗?这由不得我,就看心里边那些没有写出来的人物了倘若哪天再有一群折腾起来,叫我不宁,自会捉笔再写。”冯骥才如是说。我们满怀信心期待着……

作者简介:陶玉山,济南人,作家,藏书家,山东省作协会员。1981年2月在《济南日报》副刊发表文学处女作。迄今已在国内一百多家报刊发表小说、散文、诗歌、文学评论等二百多万字,作品多次在市级以上文学征文中获奖,有多篇文章收入到文学作品集。荣获2023年度竹庐文艺奖“十大散文家”。

玫瑰手绘折扇、玫瑰国画

订购热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版