咏裁神何荣相先生

香江星斗灿,金剪立苍冥。

半世织云魄,千针绣骨铮。

霓裳开气象,战甲塑娉婷。

衣道承古今,寰中仰一旌。

——施维

在香港时装界的星空中,何荣相先生是一颗始终闪耀的坐标。这位被众人尊称为“何师傅”的传奇裁缝,以半世纪的针脚为线,将东方美学与时代浪潮交织,在时尚史页上绣下了属于中国人的独特风骨。

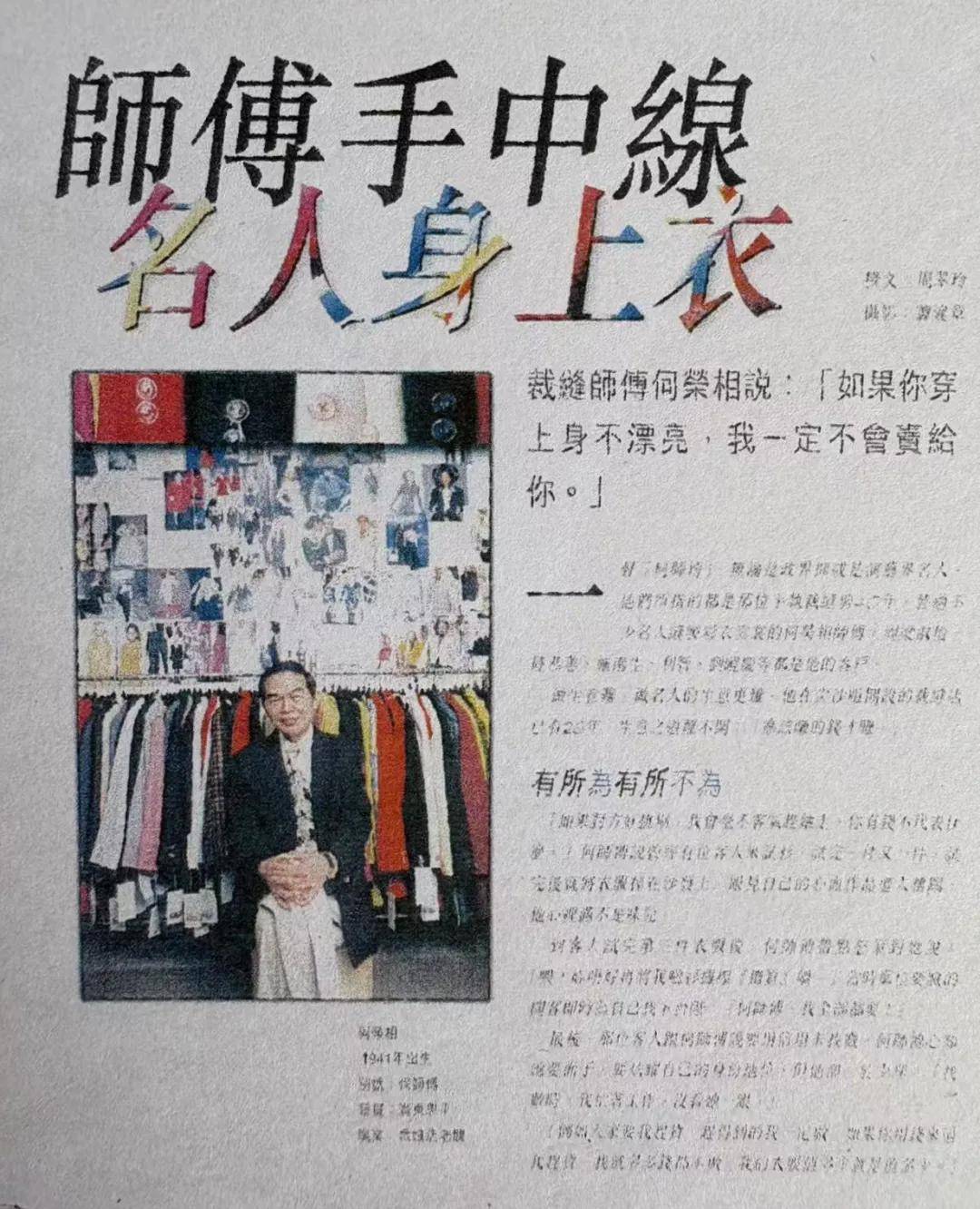

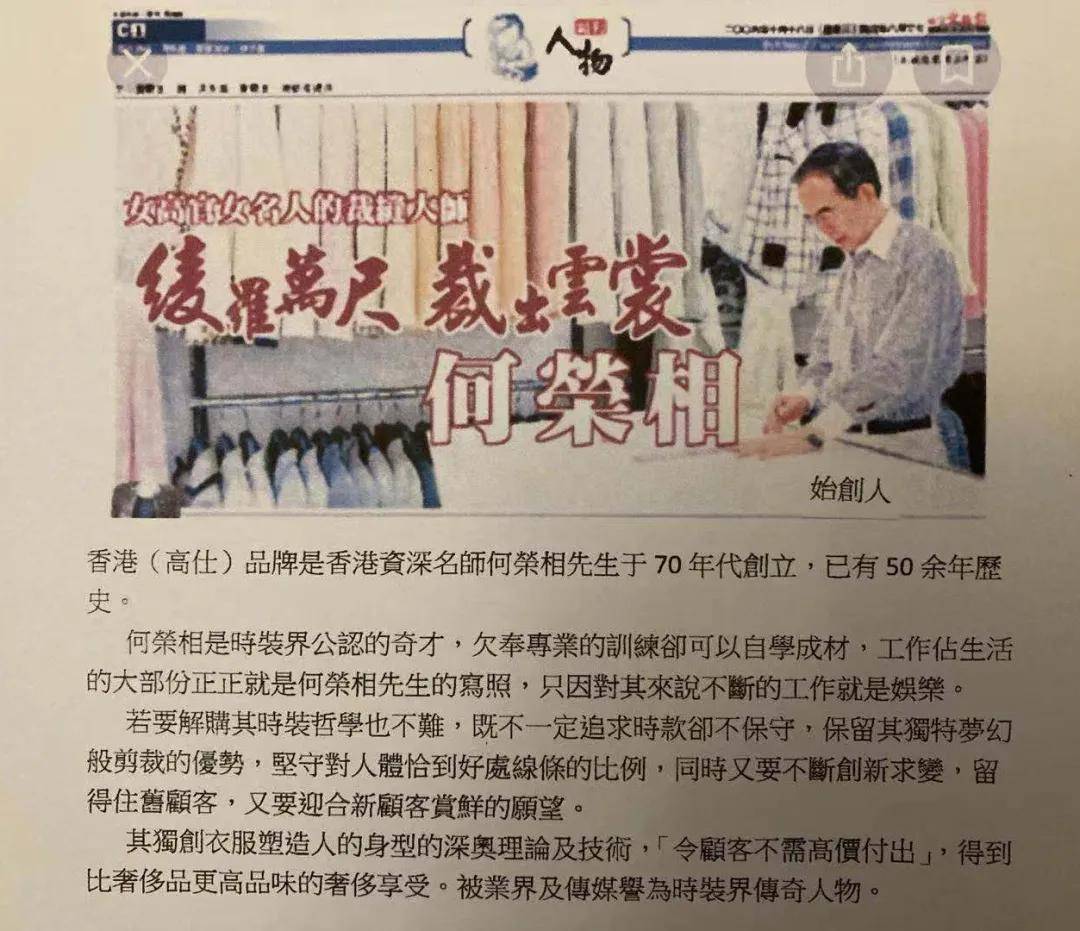

1972年,何荣相创立“高仕时装公司”,以晚礼服裙装为起点,用细腻的剪裁与典雅的设计敲开了时尚之门。真正让他声名鹊起的,是上世纪七八十年代风靡街头的喇叭裤。当他以独特的廓形设计赋予裤装流动的韵律感时,这款融合了摩登与自由的单品迅速成为时代符号。然而,盗版的泛滥如潮水般冲击着正版市场,让这位充满热情的设计师首次直面行业的残酷。但何荣相的字典里,从无“妥协”二字——困境反而成为他转型的契机。

八十年代的香港,正经历着女性意识的觉醒:职场女性走出家庭,以独立姿态拥抱社会,却苦于没有一件既能彰显力量又不失柔美的战袍。何荣相敏锐捕捉到这个需求,将目光投向美国流行的“女强人”外套:高垫肩、宽方驳领的设计虽具气势,却与东方女性的柔和轮廓略显冲突。他以“取其魂,改其形”的巧思开启本土化改良:将硬朗的高垫肩转化为圆润柔和的“圆膊”,既保留了肩部的挺括感,又贴合东方女性的肩颈线条;更首创“前短后长”的剪裁,让衣摆随步伐自然流动,将腰臀曲线的柔美与职场女性的利落感完美融合。

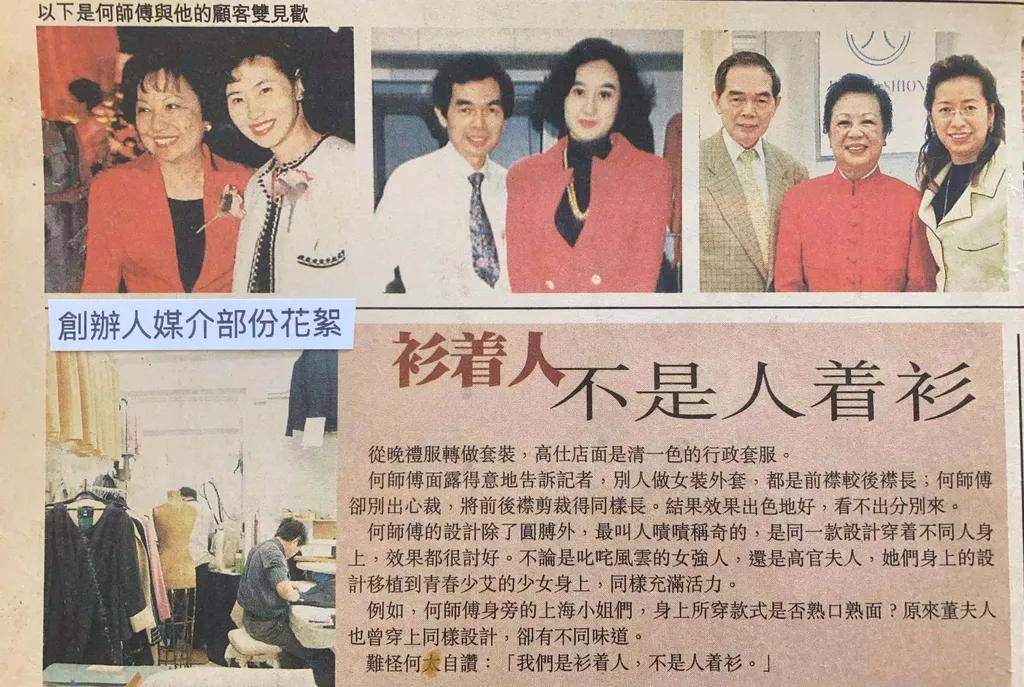

这款设计犹如为香港精英女性量身定制的“战袍”——当她们穿着何师傅改良的外套走进写字楼、出席社交场合时,力量与优雅在衣褶间自然流转,恰如其分地诠释了“刚柔并济”的东方美学。一时间,何荣相成为香港社会高层精英女性的“御用裁缝”,“穿高仕,显风采”的口碑不胫而走。

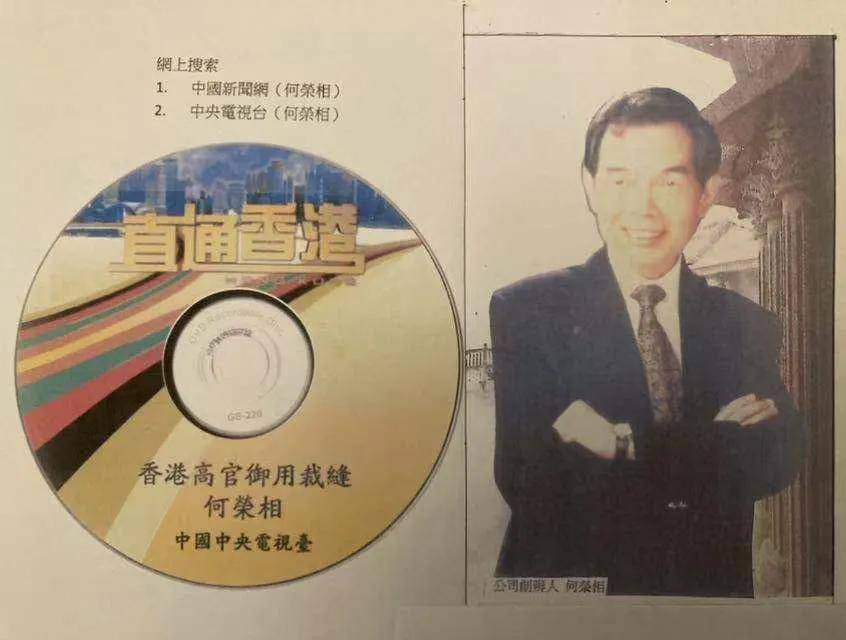

从晚礼服到喇叭裤,从应对盗版到开创“圆膊”设计,何荣相的每一步都紧扣时代脉搏,却始终以东方审美为根。他的开创性理念不仅改写了香港时装史,更让中国时尚被世界看见——他成为首位获得中国中央电视台独家专访的香港时装设计师,以针为笔,为行业树立了“本土创新”的标杆。

如今,何荣相的缝纫机或许已放慢了节奏,但他用半个多世纪琢磨出的“东方时尚哲学”,仍在诉说着一个真理:真正的时尚,从不是照搬他人的风景,而是让传统与时代在针脚间重生。

——施维

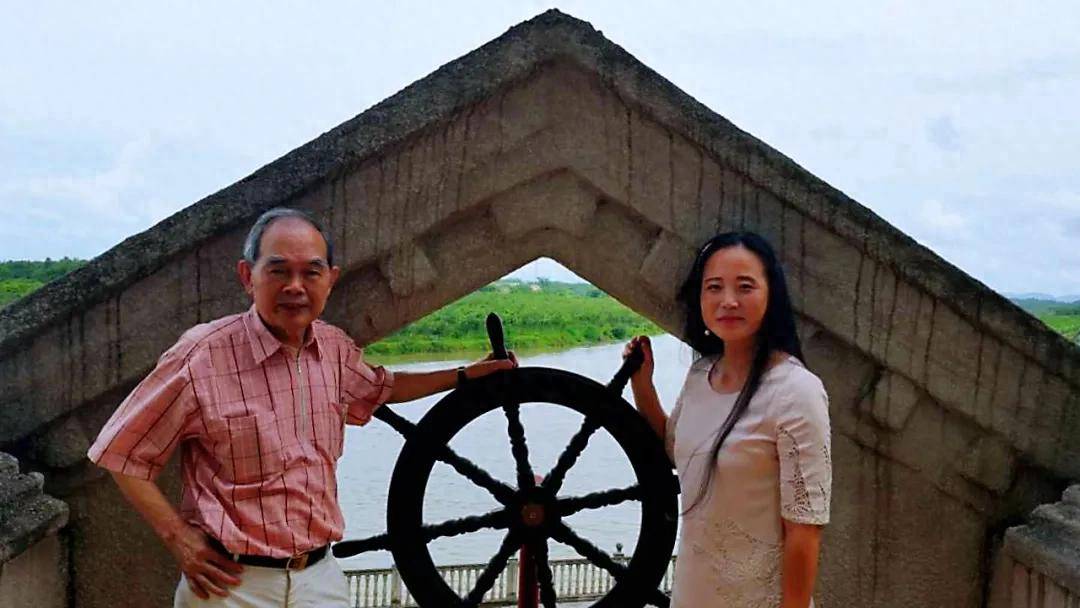

本文作者与何荣相先生在高仕合影

百万针锋绵里藏

——记香港时装界先驱何荣相先生

文/施维

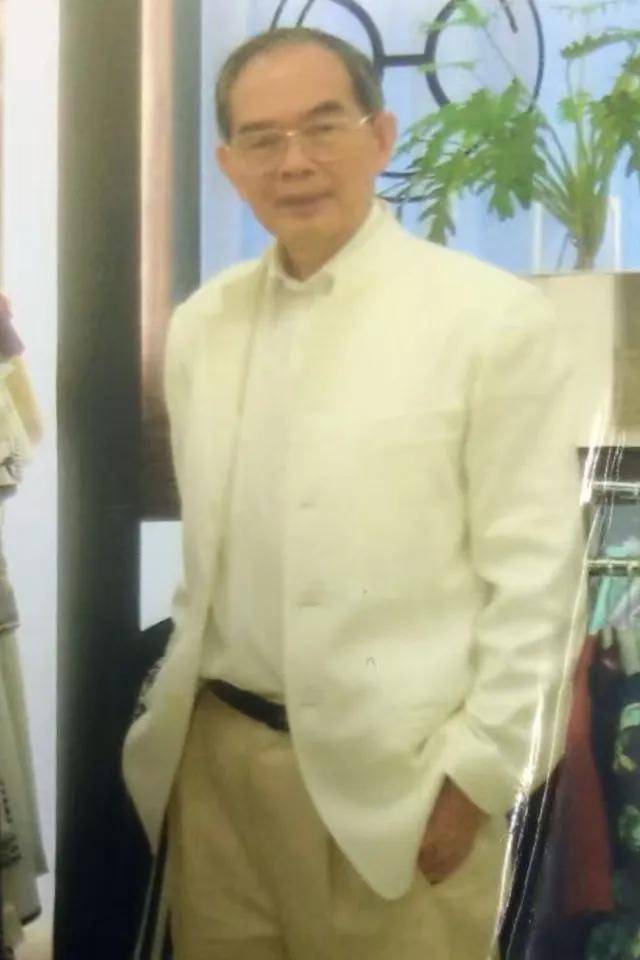

在香港中环置地广场的玻璃幕墙间,常有银发老者驻足,目光穿过橱窗里流光溢彩的晚礼服,落在某个微翘的衣摆或圆润的肩线上。他总说:"衣服是穿在人身上的诗,得让布料替人说话。"这位习惯穿着藏青西装、袖口沾着零星线头的老者,便是香港时尚界奉为“活化石”的何荣相先生——被无数女企业家、女高管、名媛尊称为“何师傅”的时装泰斗。

从1941年恩平乡下孩童,到17岁负笈香江的学徒,再到1972年创立“高仕时装”,以设计定义一个时代审美风潮的行业先驱,何荣相用60多年针脚,在香港的时尚版图上绣出了一条独特的轨迹。他的故事,既是个人技艺的修行史,更是香港从制造业重镇向国际都会转型的微观注脚。

一、从恩平到九龙:学徒生涯里的“裁缝哲学”

1941年,何荣相出生于广东恩平一个普通农家。彼时岭南正值战乱,父亲母亲努力劳动勉强支撑全家生计。幼年的何荣相常蹲在祠堂外,看裁缝师傅用竹尺量体裁衣,彩线在绷子上开出花来。“那时候觉得,裁缝是最神奇的手艺——一块布,几剪子下去就能变成姑娘的嫁衣,比变魔术还妙。"他后来曾与我说道。

1958年,17岁的何荣相带着母亲塞进行李的半袋花生,跟着同乡踏上了去香港的渡轮。那时的香港,人口激增到200万,纺织制衣业正如火如荼:深水埗的制衣厂昼夜轰鸣,筲箕湾的布料市场摩肩接踵,尖沙咀的百货公司开始陈列来自欧美的时装杂志。这个初到香港的少年,在油麻地一家裁缝铺找到了学徒工的差事——每天凌晨4点起床生煤炉、烫衣板,白天跟着师傅学量体、打版、锁边,晚上借着煤油灯背记200多种缝法的口诀。

"学徒三年,我学会的不只是手艺,更是看的本事。"何荣相回忆道。他观察到,当时香港女性的穿着正经历剧烈变革:家庭主妇仍偏爱传统旗袍,但职场女性开始尝试西装裙;年轻女孩追捧好莱坞明星的大波浪卷发,却找不到合身的连衣裙。他偷偷把顾客试衣时的抱怨记在小本子上:“肩线太硬硌得慌”“腰头太紧坐不住”,这些细节后来成了他设计的灵感库。

三年期满,何荣相已经能独立完成晚礼服的制作:从选料时判断真丝的垂感,到打版时计算2厘米的省量对腰型的影响,再到钉珠时用镊子调整每颗水钻的角度。“好裁缝要让衣服长在人身上。”这是师傅教他的最后一句话,也成了他终身恪守的准则。

二、喇叭裤的辉煌与困局:从“爆款”到“危机”

1972年,31岁的何荣相用多年积蓄在尖沙咀租下店面,创立“高仕时装”,初期他延续学徒时的专长,专注晚礼服裙装制作:为银行家太太设计的珠片鱼尾裙,为电影明星定制的丝绒露背装,渐渐在港岛上层社会打开了口碑。但真正让“高仕”走出圈层的,是1970年代末那场席卷全球的“喇叭裤革命”。

当时的香港经济高速增长,年轻人的消费观念剧烈转变。何荣相注意到,街边的霓虹广告牌上,猫王穿着喇叭裤弹吉他;电影院里,《周末夜狂热》的男主角套着宽腿裤跳迪斯科;他的客户也总念叨朋友从日本带回来的“大裤脚裤子”。“传统西裤太板,直筒裤太闷,喇叭裤的弧度刚好能衬出腿型,走路时裤脚扫过地面,有股子风风火火的劲儿。”他决定做改良:将传统西裤的裆部放宽1寸,让活动更自如;裤脚从膝盖以下渐次展开,最宽处达24英寸(约61厘米),但用斜裁法避免布料堆积;腰头加入弹性松紧带,解决了“吃饱饭系不上扣子”的尴尬。

1978年,高仕推出的“波浪喇叭裤”一经上市便引发抢购。尖沙咀店外排起百米长队,顾客举着报纸上的明星街拍图要求“一模一样”,甚至有澳门的客人坐船来买。何荣相记得,最忙时他带着8个裁缝,从早7点做到晚12点,一个月赶出几百条裤子,还是供不应求。“那时候,全香港的年轻人都想有一条高仕喇叭裤——裤脚扫过石板路的声音,就是青春的声音。”

但繁荣背后暗潮涌动。1980年前后,香港制衣业进入“盗版狂欢期”:街边作坊用1:1的纸样仿造,用廉价化纤替代真丝混纺,以1/3的价格倾销。何荣相的徒弟曾在深水埗看到,某档口挂着“高仕同款喇叭裤”的招牌,裤脚的弧度却走了形——为了省布料,裁剪时少放了3厘米,穿在身上像“套了两个面口袋”。更让他心痛的是品牌信誉受损:有客人拿着盗版裤来找他修改,抱怨“线头比正版多十倍”,他只能默默帮着拆线,却无法解释这不是高仕的手艺。

“爆款能红一时,但要立住牌子,得有别人偷不走的东西。”何荣相在车间里转了三天,最终把目光投向了挂在墙上的《VOGUE》杂志——那期封面是美国职业女性穿着垫肩西装,线条硬朗如雕塑。他意识到,香港的社会结构正在剧变:1980年代,女性在职场的占比从28%升至41%,银行女经理、律师事务所合伙人、电视台编导等新群体崛起,她们需要的不是“漂亮”,而是“得体的力量感”。

三、圆膊与前短后长:用东方美学重新定义“女强人”

1983年的夏天,何荣相在尖沙咀的店里支起了画架。他翻出从美国带回的时装画册,盯着那些“美式足球风格”的高垫肩外套:硬挺的衬布把肩线垫到耳垂位置,方驳领像两把打开的尺子,确实能撑出气场,但穿在亚洲女性身上总显得“人被衣服架住了”——东方女性肩窄、骨架小,过于夸张的垫肩反而显臃肿,宽方领则会压短脖子,破坏颈部线条的柔美。

“改良不是照搬,是给西方元素穿一双合脚的鞋”。他开始实验:将原本3厘米厚的垫肩减到1.5厘米,用海绵替代硬衬,让肩线从直角变成微弧,穿上后既保留了立体感,又不会硌得肩膀疼;驳领的宽度从10厘米收窄到8厘米,领角从尖锐的90度改为圆润的120度,贴合亚洲人偏圆的脸型;最关键的是“前短后长”的剪裁:前片衣长到臀部上沿,后片则延长至大腿中部,走路时后摆轻轻摆动,既遮住了臀部线条的不完美,又通过前后落差拉长了腿部比例。

为了验证效果,何荣相请来了当时刚升任银行经理的李淑贤女士试穿。李女士身高158厘米,传统西装总让她显得“缩在衣服里”。穿上改良款外套的那一刻,她对着镜子惊呼:"肩线像被托起来了,腰和腿的比例突然变好,走路时后摆荡起来,连我自己都觉得更有底气了!”更让何荣相惊喜的是,这件外套能适配多种场合:配衬衫是职场装,换真丝吊带就是晚宴装,搭一条珍珠项链立刻温柔,别一枚胸针又添几分精致。

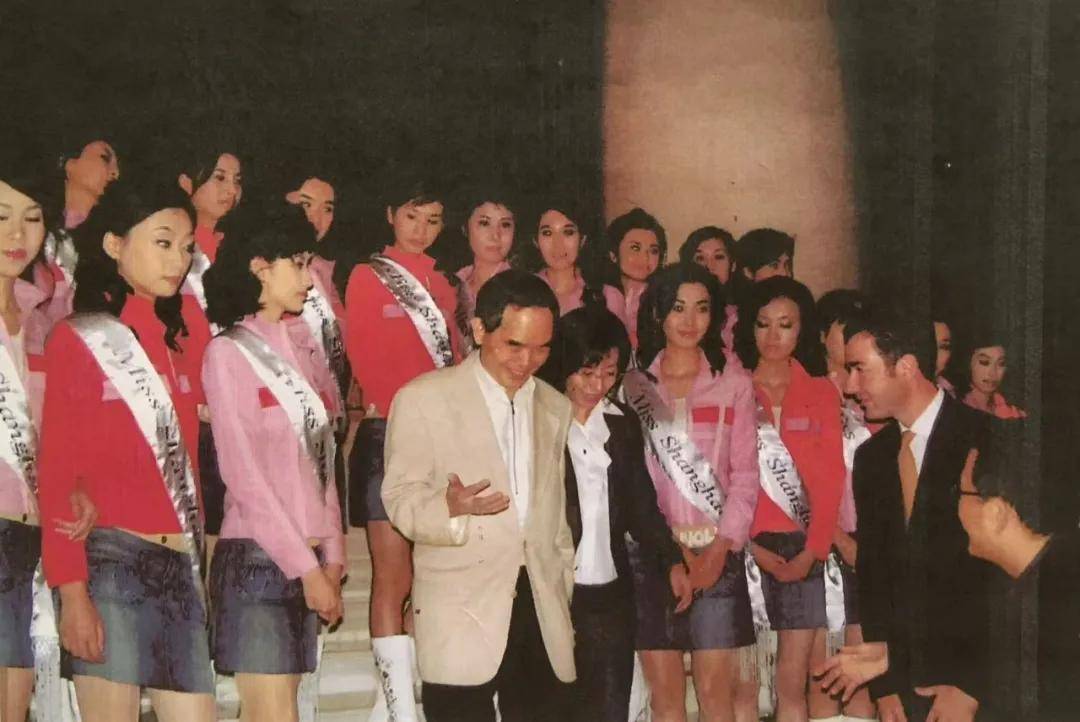

1984年,高仕推出“东方女杰”系列外套,首单就被香港大律师公会的女律师们包圆。《明报》时尚版用整版篇幅报道:"何师傅的设计像一把钥匙,打开了职业女性的第二张面孔——她们不必在强势与柔美之间二选一,一件外套就能同时装下专业与风情。”很快,汇丰银行的女高管、无线电视台的女制片人、地产公司的女董事纷纷上门,甚至有客人带着机票来定制:“下周要去伦敦谈项目,这件外套必须在我上飞机前做好。”

何荣相的工作室里,一面面感谢牌陆续爬上斑驳的墙面,每块都浸着温度——女企业家送的“裁出风华”,笔锋刚劲如她的职场锋芒;明星递来的“针笔生花”,字迹流转似红毯上的裙裾摇曳。最让他摩挲着笑的,是位老顾客手书:“何师傅的衣服,让我第一次读懂,职场不必是刀光剑影的战场,原也是绽放自我的华彩舞台。”

至1980年代末,香港Top50企业女性高管群体里,逾七成衣橱中至少挂着一件高仕定制外套。这抹藏在西装领线里的精致,让他被冠上“女强人的御用裁缝”之誉。虽早已声名远播,求衣者仍如潮涌,订单排得密不透风,即便顶流名媛也得乖乖候在预约名单里。

四、从香港到全国:行业先驱的时代注脚

1990年,何荣相收到了来自北京的邀请——中国中央电视台要为他制作个人专访。这是央视首次为香港时装设计师做独家专题,节目组跟着他在尖沙咀的工作室蹲守三天,记录下他量体时的专注:用软尺绕着客人肩膀转三圈,精确到0.5厘米;打版时用炭笔在纸上画27道辅助线,每根线对应不同的身体曲线;缝扣子时坚持用手缝,“机器缝的线太直,手缝的有温度”。

节目播出后,何荣相的名字在内地时尚界引发热议。服装学院把他的“圆膊”理论写进教材,制衣厂派人来香港学习“前短后长”剪裁法,甚至有北京的女企业家专程飞香港定制外套。面对媒体,他总说:“我不是什么大师,只是个会拿针的裁缝。但我庆幸生在这个时代——香港的开放让我接触到世界潮流,内地的发展让我更懂东方审美,两者碰在一起,就有了能穿在身上的文化。”

2000年后,香港时尚界经历剧烈变革:快时尚品牌涌入,定制服装市场萎缩,年轻设计师更追捧西方潮流。何荣相却始终坚持慢工出细活。高仕的定制外套依然需要28道工序,从选料到交货至少21天;他亲自带的学徒,前三年只能学熨烫和锁边,“连布料的脾气都摸不透,谈什么设计?”他的工作室里,至今保留着1972年的第一本顾客档案,上面记着每位客人的身材数据、穿衣偏好,甚至情绪状态——“林太太今天说儿子学习压力大,做腰头时松0.5厘米,让她穿得舒服些”。

如今84岁的何荣相,依然每天到工作室转一圈。他最骄傲的不是那些挂在墙上的奖杯,而是顾客的反馈:“穿了20年的外套,稍微改改还能穿”;“女儿结婚时,我把当年的外套改小了给她,她穿着说原来妈妈年轻时这么好看”。在他看来,真正的时尚从不是追赶潮流,而是“让衣服成为人的一部分,跟着人一起成长”。

从恩平少年到行业先驱,何荣相用65年光阴证明:最动人的设计,永远扎根于对人的理解。他改良的不只是一件外套的肩线,更是一个时代女性的自信;他缝补的不只是布料的缺口,更是传统与现代、东方与西方的美学裂痕。正如《亚洲时装》杂志对他的评价:“何师傅的针脚里,缝着香港的温度,也缝着东方美学的未来。”

2025年7月8日于粤港澳大湾区9+2之香港的西九龙

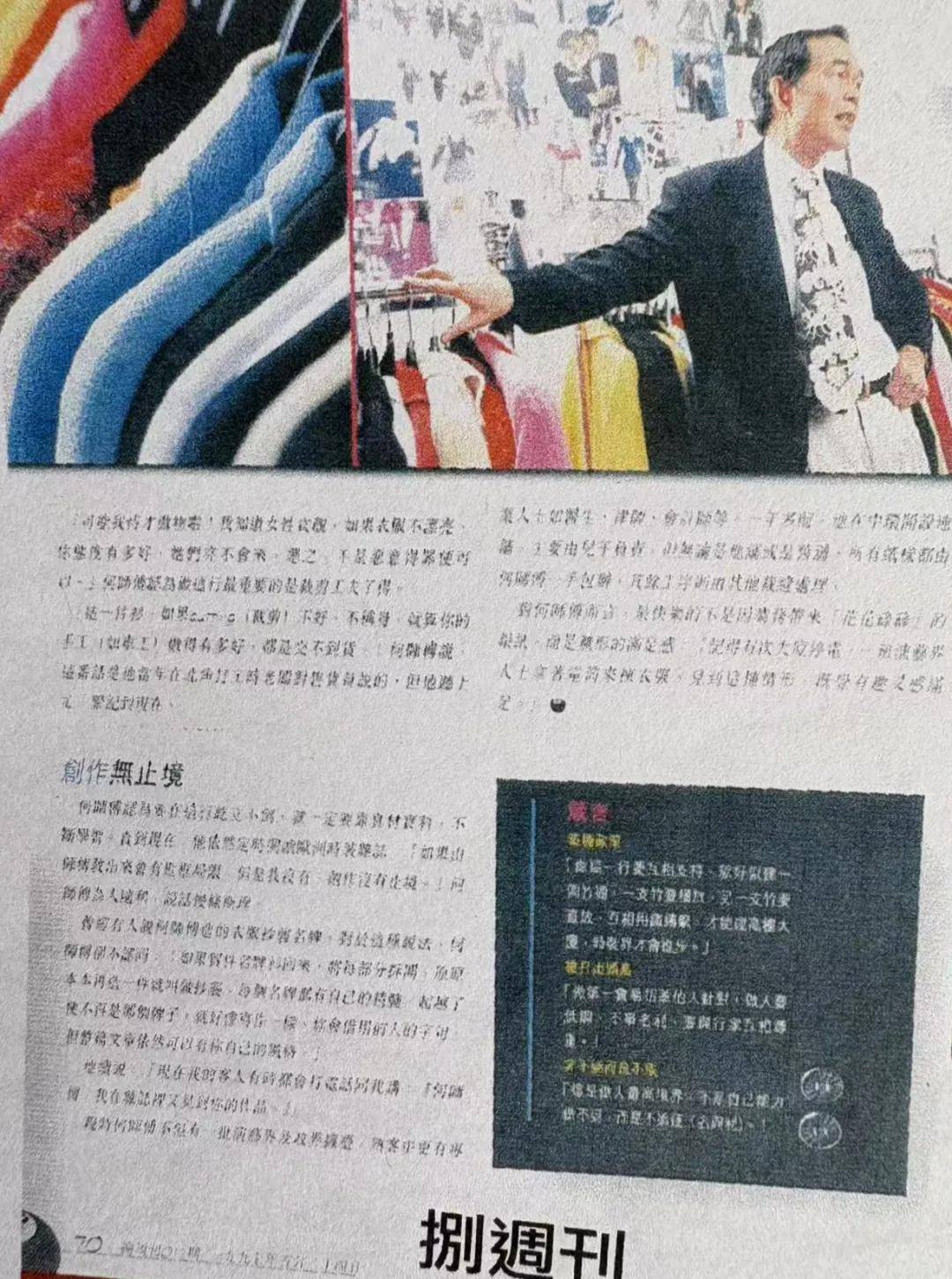

何荣相先生部分报道花絮

编辑/爱诺