川江琐忆(续)

李东川

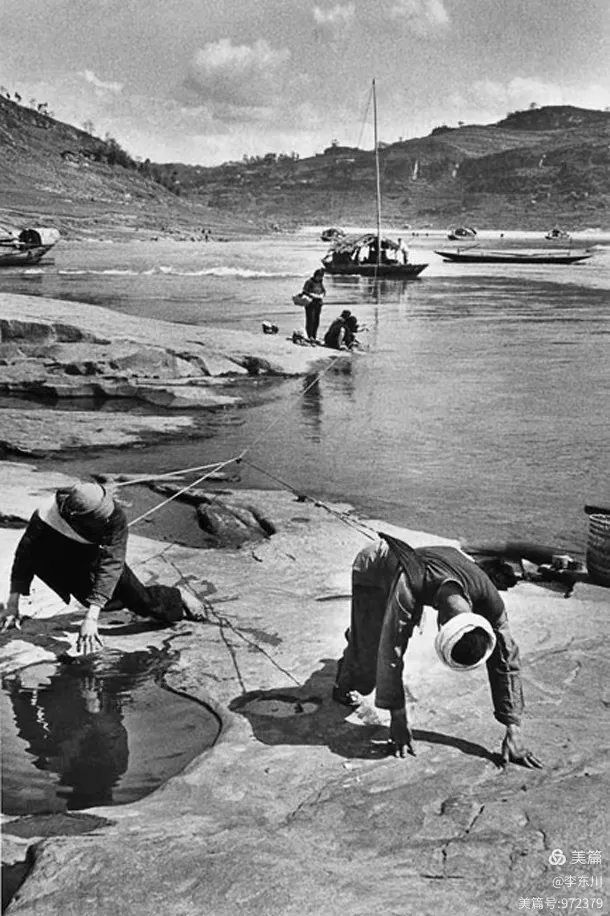

64年前我见过川江那些拉纤的纤夫,他们的身影像铸铁般镌刻在川江的滔滔江流中,至今我耳边还仿佛能听见半个多世纪前传来的雄浑苍凉的川江号子。

清晨,呜——轮船沉闷的汽笛声,把我从睡梦中唤醒,那低吼的声音一直在峡谷中回荡,持续了好长时间。

躺在床上的我一点也没感觉到轮船的启动,当我起床从舷窗往外望去时,才发觉万县码头已离我们好远好远,只隐隐约约看到一团模模糊糊的黑影了。

晨雾在黛青色的山峰中缭绕,魚肚白的天空中有几颗稀疏的星子在闪烁。

爸爸早已到甲板上去了。

妹妹还在熟睡,我赶紧起床,跑到了爸爸跟前去。

看到我过来,爸爸把我搂在怀里指着江边的栈道说:12年前,我们就是从那里徒步行走入川的。

他说就是在这条道上,他带领的学生队一位女战士从栈道上跌落在江里被冲走了,那年她才17岁,这时我看到了爸爸眼中露出了一股悲戚之色。

那时,每当人们提起“解放前”时,总觉得解放前离我们好远,现在想想:别说12年(1961年离1949年),就是成百上千年也就是弹指一挥间的工夫,可见这时间概念是个很主观的东西,包括这“解放前”,“解放后”,在我看来都是一些莫名其妙的东西。

9岁那年我们乘江轮沿江而下,给我留下印象很深的是当船行至丰都时,播音员那柔美的声音开始了对“鬼城”的介绍。

在我们那个年代,9岁正是对“鬼”充满了无限恐惧的年龄。什么“地狱”、“阎王”、“黑白无常″等等,都会通过听觉进入自己的脑海,然后根据小画书、电影、戏剧所描绘的形象幻化成自己吓唬自己的狰狞可怕形形色色的鬼怪模样。当时听播音员对鬼城的描述介绍,就琢磨开了:那些住在“鬼城″里的,他们究竟是人还是鬼,他们成天和鬼打交道不害怕!

9岁孩子的思维真是天马行空,莫名其妙。

后来每每想起我的童年少年时期的所思所想所作所为总会忍俊不禁。

亭亭玉立云雾缭绕的神女峰,“空谷闻清佩,云雨带异香”让人不由的浮想联翩。

“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,元稹诗中的“沧海水,巫山云”将刻骨相思化作永恒的意象,成为咏叹深情的千古绝唱。

9岁时的记忆是零碎的,当时在三峡诸峰中给我留下印象最深的就是“神女峰”了,9岁的年龄因为听了“神女”这个词,便懵懵懂懂产生莫名的美感。随着播音员话语的指引,我们朝着船的左侧看去,只见一根巨石突兀于青峰云霞之中,宛若一个亭亭玉立、美丽动人的少女,凭着自己想象,那时隐时现于云雾里的神女山峰变得妖娆动人起来。

后来看到“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,这两句诗时,我一下联想到“神女峰”,如果没有“神女”这个美好的意象,元稹大概不会把“巫山之云”和“沧海之水”联系起来,以此表达对爱情的坚贞与专一,以至于经历过这些极致美好后,其它事物都显得黯然失色了。

64年过去了,耳畔还常常响起凄异哀转的猿啼,空谷传响,哀转久绝。想起来渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

9岁那年的长江之行,我真听到了三峡的猿啼,那啼声给人凄清、悠远的感觉,似穿透山林的呜咽,带着空谷回响的幽寂,如愁绪般绵延不绝。和我后来读到李白的《朝发白帝城》“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”的心境有着截然不同,在李白《朝发白帝城》的字里行间流淌着极度轻快、畅快淋漓的心境,让人看到诗人“千里江陵一日还”扬帆破浪时的神采飞扬。

倒是在小学高年纪,在课文中学到郦道元《三峡》“自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”更符合当时我听到猿啼声的心境。

记得当时我回到学校,把三峡所见的景色和所闻的猿啼向同学描述时,他们中有的瞪了大眼睛直愣楞地看着我,有的同学干脆不相信,说我吹牛。想想也是,在那个年代我所在的那个小县城,象我这个年龄坐过江轮走过三峡的,可能还真没有。

在巫峡十二峰中,还有记忆的就是“神女峰”了,后来想想为什么就只记住她了,可能就是因为“神女”这个美好的名字吧。

在三峡的诸多景点中,我还能记住播音员介绍的“兵书宝剑峡"和“牛肝马肺峡”。之所以记住:是这两个景点的名字很有特色,加之很形象所以记忆很深。

兵书宝剑峡位于峡谷左岸,陡崖石缝中的“兵书石”真是太形象了,那形似书卷的兵书石似翻开的卷本,据传与三国时期的诸葛亮有关,相传诸葛亮在北伐时,曾将兵书和宝剑藏于峡中岩壁的石缝里,这些“兵书”是诸葛亮遗留的战略秘籍。在其下方有一根上粗下尖、指向江中的“宝剑石”而得名,据说宝剑则是诸葛亮的佩剑。

“兵书宝剑峡”能和诸葛亮联系在一起,让人不得不佩服传说者的渊博历史知识。

记得播音员在介绍牛肝马肺峡时,乘客们都涌向左船舷,急得播音员一股劲提醒注意分散一下左船舷的重力,当播音员用语音将乘客们的视线引向江左岸绝壁上两块形似牛肝和马肺的黄褐色钟乳石时,船上立刻响起了一阵赞叹声,那牛肝马肺确实太形象了。

随着三峡大坝的建设,估计它们都消失了吧。

64年前当我看到裸露着身子匍匐爬行的纤夫时,我被深深震撼住了——他们赤身裸体地爬行在川江悬崖峭壁上,犹如一尊尊镌刻在崖壁上的雕像。

那次三峡之行给我留下印象最深的莫过于在船行至巫峡时,遇到从左上行拉纤的纤夫,最先是那一声声“杭唷杭唷″把我们吸引到了甲板上,随后我就看到了一幅令人震撼让人永远不能忘怀的画面,纤夫大约有20多人,他们头上包着青一色的头帕,把穿着的长布衫下摆掖在腰带里,脚蹬草鞋,挂在肩上的纤绳绷得直直的,深深勒进了肩背,他们几乎把身子匍匐在了鹅卵石上,用手死死地抠着地面,弓着的脚死死蹬着地面,在节奏极为强烈的“杭哟”声中,靠身子的一起一伏,拉动着逆流而上的帆船一寸一寸的前行。

当我很多年后看到俄国批判现实主义画家伊里亚·叶菲莫维奇·列宾的油画《伏尔加河上的纤夫》时,当时就想他老人家应该来看看川江上的纤夫——列宾画笔下的“伏尔加河纤夫”一个个弓着背却直着腰,一副麻木、无奈懒洋洋的状态,全然没有川江纤夫四肢抠地整个身子完全匍匐在地呈现出来的那份力道和张力,当时就想,这世界上那些江河拉纤的纤夫们,他们肩背上承担的重负和苦难大概都无法与川江三峡上拉纤的纤夫相比!

给我印象很深的是1981年夏天,当我和妻子带着两岁的儿子又一次坐船经过三峡,看到在岸上那些瘦骨嶙峋的、裸露着身子匍匐爬行的纤夫时,我被深深震撼住了——他们赤身裸体地爬行在川江悬崖峭壁上,犹如一尊尊镌刻在崖壁上的雕像......

千百年来,“川江魂″支撑起的川渝人以坚韧不拔,百折不挠的精神铸就了感天动地的川江历史画卷。

当我的思绪又回今天川江上时,我听到了“渝忠客2180”客轮上传来的苍凉凄厉唢呐声——

“寒沙茫茫风打边/劲草低头丘连绵/月儿空照千里酒/抬头遥望北飞雁/黄河远上白云间/一片孤城万仞山/羌笛何须怨杨柳/春风不度玉门关”。

在“哎呦 哎呦(月儿空照千里酒)/哎呦 哎呦(抬头遥望北飞雁)/哎呦 哎呦(月儿空照千里酒)/哎呦 哎呦(抬头遥望北飞雁)″荡气回肠,热血沸腾,苍凉辽阔的呐喊声中,

我仿佛看到了千百年来川江上那些吼着低沉号子、以坚实的肩背坚韧的力量匍匐拉纤的纤夫;看到了在抗战期间,出川作战的350万川军士兵;看到了那些风餐露宿行走在茶马古道的马帮、背掮客;看到了川江码头那些凭下苦力吃饭的“棒棒军”。

如今当我又看到了川江“渝忠客2180客轮”的船老大,船娘芳姐和那些6—70岁甚至85岁的老农,他们挑着七、八十斤甚至一百多斤的菜,从泥泞的土路爬上轮船、再挑着这些菜一步一步爬上忠县那有200多级的码头时,我止不住热泪盈眶!

作为生在重庆长在川南的山东人,我对生活在巴山蜀水那方热土上的人们有着非常深厚的情愫,他们的忍辱负重、坚韧不拔、艰苦卓绝的独特川渝性格,深深地打动着我,鼓舞着我。

如今川江“渝忠客2180客轮”的船长,船娘芳姐和那些七老八十还在为生活负重前行的人,在他们坚韧不拔的躯体里我看到了支撑川渝人百折不挠的“川江魂”。

2025年7月5日

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版