精华热点

精华热点 最近一段时间,我和著名文化学者、济南历史研究专家侯林、张继平、牛国栋、黄鸿河……等先生接触的多了,就有了要创作一组对济南发展有重要影响人物肖像印的冲动。这期间,得到了侯林先生具体的学术指导下,在浩如烟海的人物中选取了12位文化人物,后又因4人没有找到清晰可用的图象资料,最终,只刻治了九位人物,也算为济南的文创产品增添了新的元素。这九位人物是:大舜、伏生、秦琼、李清照、辛弃疾、张养浩、周永年、曾巩、赵孟頫。

篆刻家:国健康

山东文艺评论家协会会员、济南市作家协会会员、中国徽派山水画协会会员、国家专业人才库一级书法师、中国肖像印研究会会员。

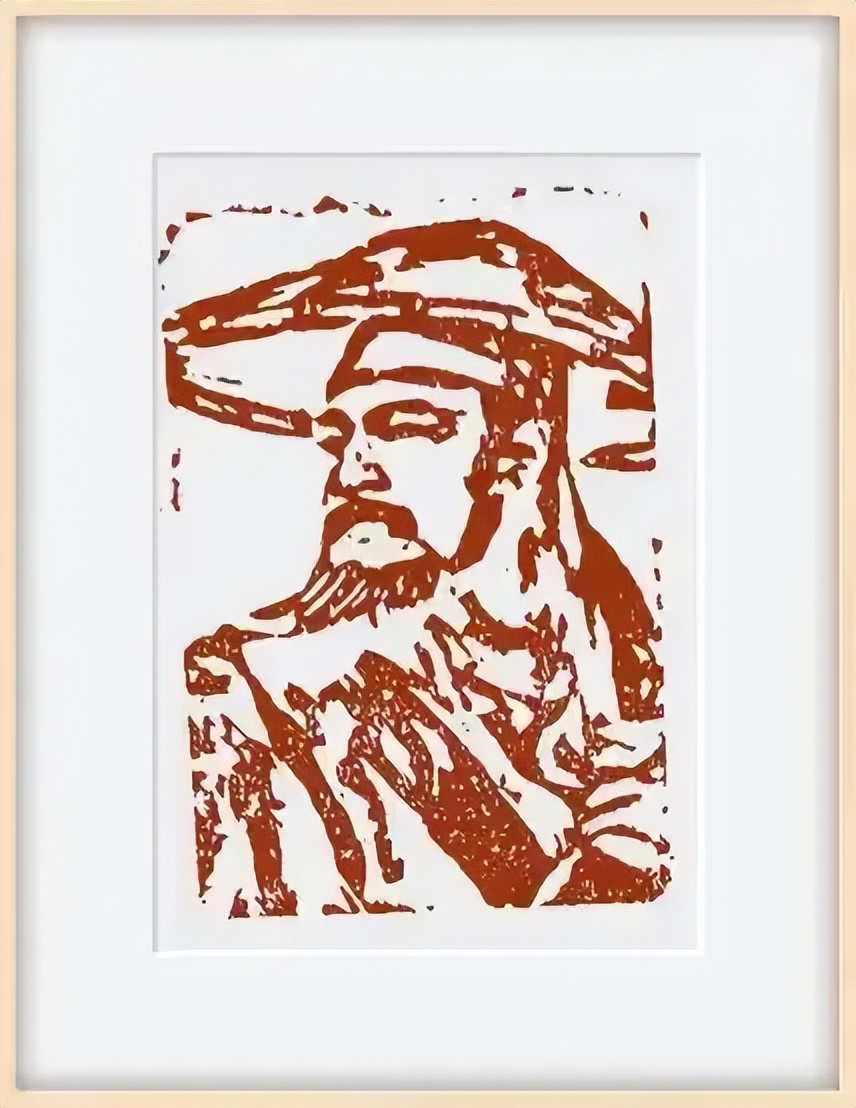

大舜

大舜(约公元前2128年—公元前2025年)是中国古代圣明君主,东夷部落联盟领袖,被尊为“帝舜”或“虞舜”,属“三皇五帝”之一。他因孝行闻名,后世尊为“孝祖”,其文化影响深远,是儒家思想的重要源头之一。

历史贡献

相传舜早年耕于历山(今济南千佛山),推行耕作技术,教化百姓。继位后制定历法、律令,治理洪水,开创华夏第一王朝——夏朝,成为中华道德文化的奠基者。

文化传承

济南“舜耕历山”“舜井”“娥英祠”等遗迹,以及“舜文化”的倡导者徐北文等人的推动,使舜文化成为济南文化核心。例如,徐北文考证并推动在趵突泉畔修建娥英祠,并主导千佛山舜祠的修建,确立了“大舜文化是济南主题文化”的理念。

精神象征

舜以孝道治天下,其“孝悌力田”的精神被后世奉为典范。济南至今保留的“舜井街”“舜耕路”等地名,以及民间流传的“琴瑟友之钟鼓乐,凤凰归矣潇湘吟”等诗句,均体现着对其文化传承的重视。

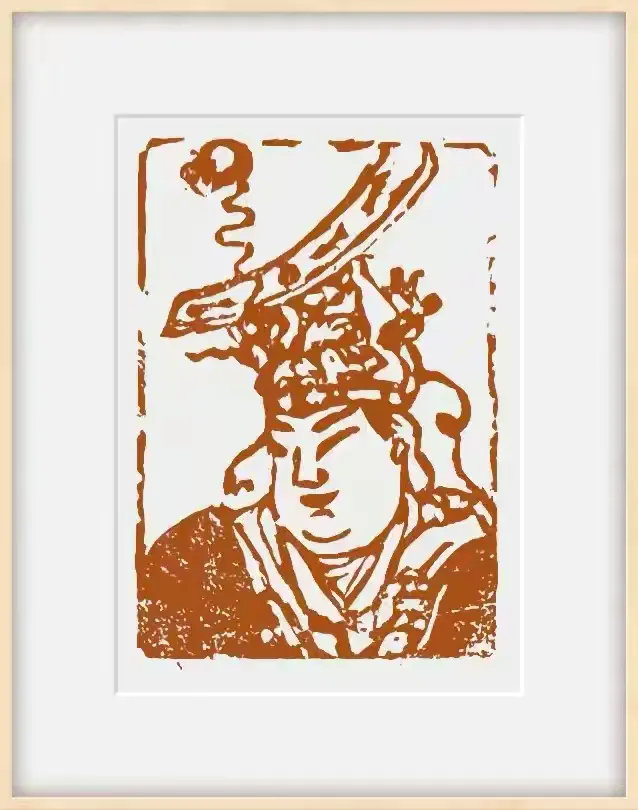

伏生

伏生(前260年—前161年),名胜,字子贱,西汉济南(今山东济南)人,曾任秦朝博士。他在秦始皇焚书时将《尚书》藏于壁中,汉初仅存29篇,成为今文《尚书》的源头。

学术贡献

伏生将《尚书》从壁中取出后,汉文帝派晁错至其家中受学,他口传28篇《尚书》,晁错整理后形成传世今文《尚书》。此后,《尚书》的传授皆源于伏生,他被誉为“尚书再造”,其弟子欧阳生、张生等皆为汉代今文经学代表人物。

文化影响

伏生因藏匿《尚书》被后世尊为“济南生”,唐代李白、皇甫冉等诗人曾以“济南生”代指伏生。其学术成就对汉代今文经学影响深远,与董仲舒并称“董伏”,成为儒家经典传承的关键人物。

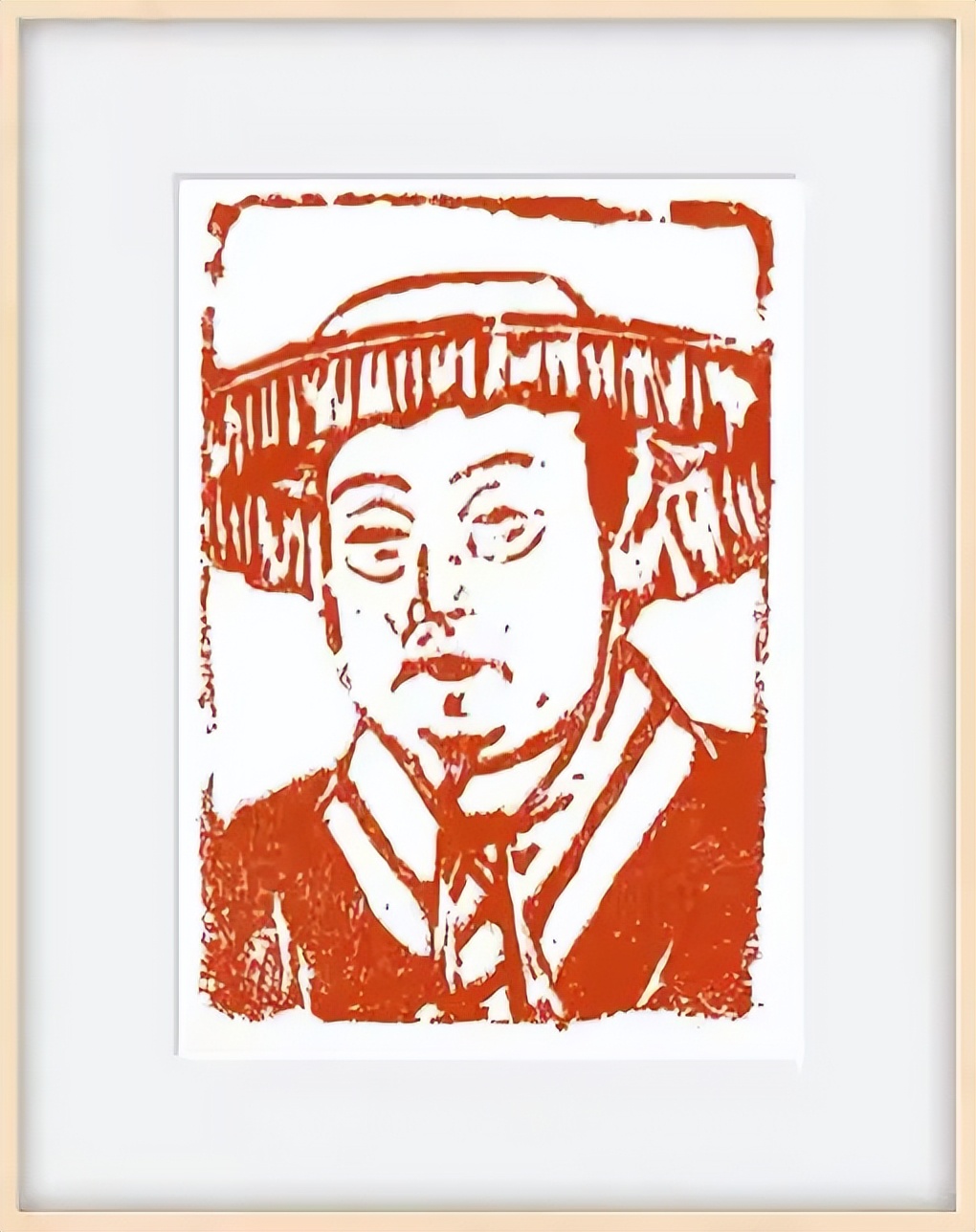

秦琼

秦琼(571—638年),字叔宝,齐州历城(今济南市历城区)人,唐代著名军事将领,位列凌烟阁二十四功臣之一。

历史贡献

秦琼早年投奔隋朝将领张须陀,参与镇压瓦岗军等叛乱。后随李密、王世充等人辗转,最终于唐高祖李渊时期归附秦王李世民,成为其重要军事将领。他在玄武门之变中参与策划,后随李世民征讨窦建德、刘黑闼等势力,因功获封“翼国公”。

民间形象

因勇猛忠义的形象,秦琼与尉迟恭被民间奉为“门神”,象征驱邪保平安。其“孝母赛专诸”等外号彰显其孝义品格。

文学形象

小说中描绘其使用“虎头錾金枪”“四宝将”等兵器,坐骑为“忽雷驳”(历史记载为“忽雷驳”),传说其故居与济南五龙潭相关。

李清照

李清照(1084—约1155)是宋代著名女词人,号易安居士,济南章丘(今属山东济南)人,与辛弃疾合称“济南二安”。

人物生平

李清照生于书香门第,早期生活优裕,与丈夫赵明诚共同致力于金石书画收藏研究。靖康之变后流寓南方,经历夫亡、文物散失等变故,晚年孤苦。

文学成就

作为婉约词派代表,提出“词别是一家”理论,强调词应协律、典雅且注重情致。作品分前期与后期,前期多写悠闲生活、自然景物(如《一剪梅》),后期多抒发国破家亡的悲痛(如《声声慢》)。其词以白描手法见长,语言清丽,情感真挚,形成“易安体”。

辛弃疾

辛弃疾(1140年5月28日-1207年10月3日),原字坦夫,后改字幼安,中年后号稼轩,山东东路济南府历城县(今山东省济南市历城区)人。南宋官员、将领、文学家,豪放派词人,有“词中之龙”之称。与苏轼合称“苏辛”,与李清照并称“济南二安”。

辛弃疾早年与党怀英齐名北方,号称“辛党”。青年时参与耿京起义,并擒杀叛徒张安国,回归南宋,献《美芹十论》《九议》等,条陈战守之策,但未被朝廷采纳。先后在江西、湖南、福建等地为守臣,曾平定荆南茶商赖文政起事,又力排众议,创制“飞虎军”,以稳定湖湘地区。由于他与当政的主和派政见不合,故而屡遭劾奏,数次起落,最终退隐山居。开禧北伐前后,宰臣韩侂胄接连起用辛弃疾知绍兴、镇江二府,并征他入朝任枢密都承旨等官,均被辛弃疾推辞。开禧三年(1207年),辛弃疾抱憾病逝,享年六十八岁。后赠少师,谥号“忠敏”。

辛弃疾一生以恢复为志,以功业自诩,却命运多舛,壮志难酬。但他始终没有动摇恢复中原的信念,而是把满腔激情和对国家兴亡、民族命运的关切、忧虑,全部寄寓于词作之中。其词艺术风格多样,以豪放为主,风格沉雄豪迈又不乏细腻柔媚之处,题材广阔又善化用典故入词,抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤,对当时执政者的屈辱求和颇多谴责,也有不少吟咏祖国河山的作品。有《稼轩长短句》等传世。今人辑有《辛稼轩诗文钞存》。

张养浩

张养浩(1269年-1329年),字希孟,号云庄,别号齐东野人,济南(今山东省济南市)人,元代著名文学家、政治家、教育家。其生平及成就可概括如下:

早年经历与仕途

出身与教育:出身于富裕的平民家庭,自幼勤奋好学,尤以诗词著称。17岁游览济南舜祠,作《过舜祠》诗;19岁登白云楼,作《白云楼赋》,才华初露锋芒。

仕途历程:早年历任东平学正、堂邑县尹,以清廉刚正闻名。任堂邑县尹期间,捣毁30余所“淫祠”,释放因饥寒所迫为盗者,并严惩作恶者。后历任监察御史、礼部尚书等职,因直言上疏批评时政被罢官,后复出仕至中书省参知政事

周永年

周永年(1730—1791),字书昌,号林汲山人,山东济南历城人,清代著名学者、藏书家,被尊称为“中国公共图书馆之父”。他出身寒微,一生致力于藏书、校勘和文献整理,主要成就包括:

公共图书馆倡议

周永年最早提出建立公共图书馆的理论,主张通过“儒藏”保存古代文献。他在济南五龙潭畔创办“借书园”(亦称“藉书园”),聚书5万余卷供人阅读借阅,并设立“潭西精舍”作为藏书与学术交流场所,提出“寒士可免费食宿”等理念。这一创举被视为中国公共图书馆的雏形。

《四库全书》编纂贡献

作为翰林院编修,参与《四库全书》的校勘与编纂工作,负责释家、道家典籍提要的撰写。他据理力争从《永乐大典》中辑录佚书十余种,包括宋刘敞《公是集》刘攽《公非集》等罕见文献,为《四库全书》收录提供了重要依据。

藏书与文献保护

他节衣缩食购书,藏书达5万余卷,创立“水西书屋”藏书楼,并绘制“林汲山房图”记录藏书情况。提出“儒藏”构想,意图仿效佛教《大藏经》、道教《道藏》编纂历代学术著作合集。

曾巩

曾巩(1019年9月30日—1083年4月30日),字子固,世称南丰先生,江西南丰人,北宋文学家、史学家、政治家,与欧阳修、苏轼等并称“唐宋八大家”。

文学成就

曾巩散文以议论见长,风格质朴严谨,代表作包括《元丰类稿》《战国策目录序》等,其文多议论文、记叙文,少抒情作品。诗歌风格古朴典雅,常以赋体写景,与散文风格相近。

济南政绩

熙宁五年(1072年)至六年(1073年)任齐州知州(今济南),期间兴修水利、整治大明湖、修建北水门和百花堤,改善民生。例如:北水门:解决城北水患,写下《齐州北水门记》记录工程成果。

大明湖:修建百花堤将其分为西湖、东湖,并建百花台、北渚亭等景观,现存“曾堤”即由其命名。

教育:推动地方教育发展,修建学堂鼓励读书。

历史影响

曾巩在济南的治理使当地呈现升平景象,其修建的北水门、百花堤等工程至今影响着济南的地理格局与文化景观。后人建南丰祠纪念其功绩,该祠位于大明湖东北岸。

赵孟頫

赵孟頫(1254年-1322年),字子昂,号松雪道人,元代著名书画家、诗人,宋太祖赵匡胤十一世孙。他曾任济南路总管府总管,在济南任职三年期间创作了《鹊华秋色图》和《趵突泉》诗,成为济南文化的重要代表。

任职与贡献

赵孟頫于元代至元二十九年(1292年)任济南路总管府总管,推行兴学政策,提拔当地学子,并设立奖学金激励读书人。他常夜访读书人家中,次日赐酒肉以示奖励,被称作济南最早的“奖学金制度”雏形。

文学创作

其《趵突泉》诗以“云雾润蒸华不注,波涛声震大明湖”描绘泉水气势,成为趵突泉的经典诗句。诗中“泺水发源天下无,平地涌出白玉壶”更生动展现泉水奔涌的奇观。

艺术成就

所作《鹊华秋色图》以水墨技法展现济南鹊山、华不注山秋景,开创元代山水画新风,被视为中国山水画的重要里程碑。其书法被誉为“赵体”,与颜真卿、柳公权等并称“楷书四大家”。

玫瑰手绘折扇、玫瑰国画

订购热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、各种画册、国内单书号

丛书号、电子音像号、高校老师、中小学教师

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售

图书、画册、编辑、出版