精华热点

精华热点 一一高原自驾游21日游记

周天增

一一4月3日 游历第9天

一一昌都博物馆~昌都战役纪念馆~张国华将军故居~八宿县(1.34平方公里 4.3万人)264公里 最高海拔5130米

一一七十二拐岂止七十二

昌都,这座位于西藏东部的地级市,有着“西藏东大门”的美誉,自古就是茶马古道的咽喉,承载着悠久的历史,飘荡过战火的硝烟。以前我对其的了解仅限于碎片化的昌都战役和阿沛阿旺晋美发挥的作用,今天就想通过参观昌都战役纪念馆,把碎片化的印象拼接起来。

站在昌都战役纪念馆的青铜浮雕前,阳光透过高窗洒在“十八军渡江”的群像上,金沙江的浪涛仿佛在冷冽金属中翻涌。我凝视着战士们紧绷的肌肉与牛皮船下汹涌的江水,耳边似有我们昨日过江时的风啸声。

1950年10月6日,十八军先遣部队在岗托村强渡金沙江,打响了昌都战役第一枪。馆内作战地图清晰标注:藏军将总兵力的三分之二约1.7万人布防于昌都,企图借金沙江天险阻挡和平进程。夜色中,后任北京卫戍区司令员的吴忠率五十二师突渡金沙江,岗托在枪声中迎来西藏第一面五星红旗。青海骑兵支队与一五四团14天疾行1500华里,横跨三省区,累死战马数百匹,最终锁死藏军退路。格桑旺堆率藏军主动议和,成为西藏首支起义部队。展柜中泛黄的《起义协议书》印证了政治攻势的胜利。整个战役19天定乾坤。沙盘推演区动态呈现战役全程:至10月24日,解放军以伤亡百余人的代价,歼灭藏军5700余人,俘获代本(四品军官、相当于团长)以上军官20名,藏军主力彻底瓦解。

玻璃展柜内陈列着缴获的英制“布伦式机枪”在此哑火。1951年2月,西藏代表团赴京谈判。展厅尽头,巨幅影像定格《十七条协议》签署时刻:阿沛阿旺晋美与中央代表握手,毛泽东笑言:“十年八年,你们总会看清共产党"。昌都战役不仅是军事胜利,更是精神启蒙:它用19天的炮火,终结了西藏千年封建农奴制的黑夜,让五星红旗从此屹立世界屋脊。正如馆内结束语所铭刻:“枪声停息处,不是战争的终点,而是一个民族走向尊严的起点。”

这一路向西的旅程,原是海拔计上跌落的曲线,却成了春天向雪域进军的足迹。车轮冲出七十二拐的惊险,大地在碾压中苏醒,青稞田泛出新绿,野桃树绽开薄红——藏东的四月,就这样从澜沧江的寒峭里挣脱,一头撞进八宿温软的春怀中。

一一4月4日 游历第10天

一一八宿县城双柳~燃乌湖~棚洞~波密栋亚村~波密县(1.7万平方公里 3.3万人)220公里 最高海拔4475米

一一摄影创意一等奖

行进中一湾碧水蓦然撞入眼帘,这是什么湖?我问,老孙说这是然乌湖啊,快转弯!他从昨天起就担当了制订攻略的职能,这是他的拿手好戏,我俩一般也无意见可提,然乌湖当然是他昨晚没计的必看景点。说时迟那时快,封工马上将车转向"然乌国际房车营地"。营地前的湖水是初醒的蓝,群峰的雪冠浸在湖光里,山尖如淬火的银刃劈开云层,将倒影直直刺入湖心。湖岸线的冷杉林还擎着去岁的墨绿,远处的石砌屋顶升起炊烟。风乍起,有鸟掠过水面,翅尖点起涟漪。老孙这时心生创意,让我面向群峰和湖水,拍"我来了"招手的背影,连拍了几张让我看,比拍俗了的正面像确有新意。咱们此行拍的照片最后评奖,你能获创意一等奖,奖酒三杯!我说。老孙感觉也很好:你写文章动脑筋,我拍照片也需动脑筋。此话不虚,老孙近年几次活动拍的照片确有独到之处。

沿着二十多公里的湖边而行,景观渐变。抵近波密时,帕隆藏布江骤然开阔,2700米的海拔让空气温柔起来,桃蕊的甜腻、松脂的苦涩在此奇妙交融,可谓“雪山桃花相映红”。进入波密境内,立显西藏江南景色,林海作幕,雪峰为屏;路两侧林荫蔽日,枝桠间只透下的几缕弱光;山谷缭绕着乳白雾带,随时给山峰献上哈达。我们不敢停留,只在一打卡处小驻。暮色镀金时,波密县城已在灯火阑珊处。

一一4月5日 游历第11天

一一波密桃花节~暴雪~鲁朗风景区~色季拉山~林芝市(11.5万平方公里 24万人)230 公里 最高海拔 4560米

一一除却波密不是云

按路书计划今早直奔墨脱,昨晚到波密方知去墨脱是双进单出。怎么办?封工建议休整一天,养精蓄锐以备墨脱行路难;我的建议休整半天,下午就近看个景点,休整、观景两不误;老孙说那就11点去鲁朗。鲁朗到底是近是远,反正跟着走即是。哈,谁知这路越走越远,这是后话。

这几天正是波密的桃花节。车刚出波密县城,便撞入桃花的领地。满山满谷的桃花树,粉霞蒸腾,从山腰直至谷底,染遍那层峦叠嶂,浓烈得如醉如痴。车窗是移动的画框,框住桃花,框住雪峰,更框住那自山石缝隙里飘荡出的烟云,袅袅缠绕于山腰峰顶,为肃穆的雪山添了难以言说的缥缈柔情。这烟云好似巫山之云,十几年前的"除却巫山不是云"我曾在巫山现场感受过,当然二者不能简单类比,但长达二三十公里的波密之云确实震撼。随即诗一首:

巫山之云天上裁,

波密烟云石隙开;

雪山哈达已织就,

笑迎京华远客来。

偶一回首,迫龙沟大桥如钢铁的巨虹,横跨于深谷之上,桥下激流如银链闪耀,它雄峙于这柔美的山云花色之间,倒显出别一种坚毅与担当。然而高原天意向来难以揣度,方才的明艳竟如幻梦,天光骤然阴沉下来,铅灰的云层重重压下,雪粒便簌簌地扑打车窗,迅疾竟成暴雪之势。鹅毛大雪扑向车窗,瞬间被雨刮器扫开,然而前路已是一片混沌,车子在湿滑的冰面上摸索前行,每一次转弯都似履薄冰。窗外,冰雪已悄然为世界换了衣裳,路旁松枝低垂,挂满了沉甸甸的琼瑶,凝成玉树琼枝的奇观。这纯净的白色天地,美得令人屏息,却也险得令人心悬——车轮之下,一步之遥,便是仙境与深渊的分野。

雪势稍减,我们便下车拍照。像这种旅游照片往往注重留景,面部都是例行公事的表情。眼下的美景几十年不遇,必须照出灿烂来,我拿出手机选景、选距,老孙先来,还是昂首挺胸的姿态。想想连丽同学,还真笑了,赶紧抓拍,"笑果"果然好。该封工了,我用胶东口音说"一个领导俩蛋儿",这是路上讲的一女服务员早餐给领导分鸡蛋的笑话,封工的大笑与快门几乎同频,一张笑得合不拢嘴的影像定格在绝美的山水云雾间。我说,这两幅作品获个最佳抓拍奖应该没问题吧。

车子终于挣扎着行至鲁朗风景区,四个小时过去了,雪虽渐歇,浓雾却又无声无息地围拢过来。观景台外白茫茫一片,远近闻名的牧场、溪流、木屋,尽数被这无边无际的雾霭囫囵吞下,不留一丝痕迹。三人的茫然观望,终究换来一声叹息。往回返又得三四个小时,当获悉林芝还有70公里时,一致决定向林芝进发。车上我说笑,鲁朗15元的门票,咱们只看了5元钱的,雾。

翻过4500米的色季拉垭口,林芝的谷地在前方展开。未及细看,车窗上已传来细密的叩击声,是雨,雪换成了雨。林芝到了,这雨像显影液,将少时在《人民画报》看到的西藏江南的模糊记忆,显影成一座漂亮的山水城市,此刻,已将之前路途的失落与艰辛悄然抚平了。中午没吃饭,专门找了一家冰煮羊肉馆,再回忆一下几年前宁夏中卫冰煮羊肉的美味。一尝,味道差点,但酒好,瓷瓶老白汾,一路看尽的桃花灼灼,雪压琼枝,雾锁重山,雨润翠谷……好像也溶进了酒里,其味醇醇,而且定会成为岁月的美酒,供我们日后久久啜饮。

一一4月6日~8日 游历第12~14天

一一林芝~鲁朗~波密~墨脱(3.14平方公里 1.5万人)336公里 最高海拔4728米

一一墨脱三日(已发表 略)

一一 4月9日 游历第15天

一一 墨脱~波密~林芝~拉萨(3万平方公里 58万人)760公里 最高海拔5013 米

一一 三过鲁朗终不悔

今天要赶到拉萨,6点半即吃早餐,用餐时与旁边的一位游客聊起了天,一聊还是江苏老乡。他是江苏昆山的一位援藏干部,五六年前在阿里一县援建两年,这是刚退休故地重访,顺便游览一下林芝、墨脱,援藏时没来过,补一下课。我原藉江苏徐州,与之相谈甚欢。我说你们昆山是全国百强县市之首,GDP要此整个西藏还要高不少,你们援助谁谁会大获其益。高一倍吧,援藏确实尽力了。得知我们从北京自驾游西藏,便说去阿里吧,那里是青藏高原的腹地,还没考虑呢,到拉萨再说。老周,开拔了,老孙催了。好,旅途愉快,互相寒暄。

四点半我们经林芝进入拉林高速公路,这是全国第一条免费高速,而且质量极佳。从红原至今,一直在国道、乡道颠簸而行,此刻上了高速,路宽车少速度快,驾乘舒适感又找回来了。加之两边的景色也很养眼,400公里的路途轻松而惬意。临近晚上九点,璀璨的拉萨河将我们拥入怀中。

晚上九点的拉萨,暮色如深蓝绸缎温柔垂落,整座圣城浸润在璀璨的光晕中。车行拉萨河畔,河水如墨玉铺展,倒映着两岸连绵的灯火——布达拉宫的金顶在远处山巅流转着琥珀色光晕,八廓街的经幡灯串织成橙红星网,转经道上的酥油灯在窗棂间跳跃。而驶向城西北的宾馆沿路灯火渐疏,清冷星光与人间灯火在旷野边缘相触,夜风捎来诵经声的残韵,拉萨如一座既入尘世又通彼岸的城池,在星河与灯海间轻轻入眠。

一一4月10日 游历第16天

一一 市容~布达拉宫广场~西藏博物馆

一一 一位爱国爱藏弱女子的担当

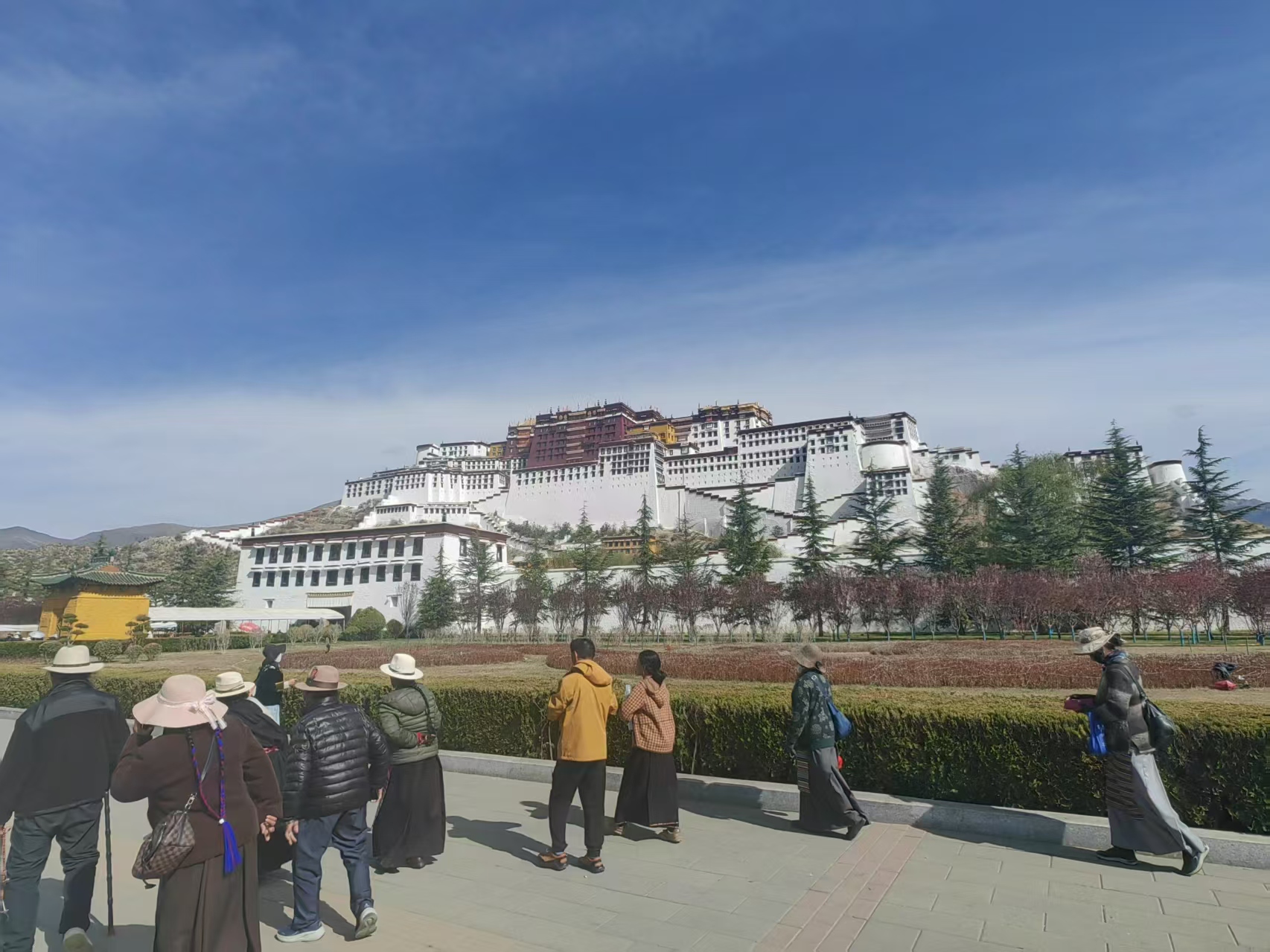

来到拉萨的第一选项当然是布达拉宫。然而我们只在布达拉宫广场远观、瞻仰,并没有登入宫内。一是二十年前我来拉萨开会时,会上组织了参观,对其概况有了一个基本了解;二是有"布达拉宫一生只能去一次"的传闻,这种不成文的规则应该遵守;三是十几天自驾游的舟车劳顿,年近七十的身体已难以支撑高海拔的登高和长时间的观览。所以只能在广场上进行"精神朝圣"了,所获得的视觉冲击和心灵震撼丝毫不亚于现场。

宫墙的白红黄黑对比强烈、醒目,白色在高原晴空下透出圣洁的轮廓,红宫则如古铜熔铸,它们早已超越了砖石的重量,成为一座浮在众生精神之巅的殿堂。广场坦荡如镜,光洁石板倒映着宫墙的威严,也映出四方游客的虔诚和尊重。有的信徒一步一长叩,额头亲吻在石板上,在治心方面,佛教优于儒道,至少在藏区是这样。立于广场之上,我恍然悟到,所谓“只一次”的约定,哪是真为脚步设限?它原是种提醒:宫阙深处并非唯一朝圣处,信仰之重有时恰恰在门槛之外更能掂量分明,像叩首的信徒那样。宫墙之白,此时竟幻化成雪山的延伸;宫墙之红,也似凝固了无数虔诚的体温。这座圣宫,渗进了多少世代信徒的仰望与体温?此时,我体味到了那由外而内、由形入心的完整朝圣。当然,我作为一个无神论者并不信佛,但我尊重它,像尊重人类的一切文明一样。

时近十点,我在西藏博物馆遇见刘曼卿。走进馆内,骤感西藏历史文化的厚重,原本是想在这座文化殿堂中感受这片厚重。未曾想,一个并不为大众熟知的名字——刘曼卿,以及她的事迹展,却深深吸引了我,让我驻足良久。

站在那些展品前,我仿佛穿越时空,看到了那个在风雪中跋涉的身影,她那种“位卑未敢忘忧国”的主动担当和超越性别与时代的非凡勇气、深深地打动了我。这位名字并不显赫的女性,用她短暂而璀璨的一生,在雪域高原镌刻下不朽的爱国爱藏印记。这次偶然的相遇,成为我高原之行最深刻的记忆之一。

(未完待续)