王家大院坐落于灵石县静升村。静升王氏一族,其祖籍为琅琊(今山东胶南),而后向西迁徙至山西太原。南宋初年,族人王实自太原往南迁至灵石县沟峪滩村。元皇庆二年(1313年),王诚斋又率家族迁至静升村。

清初,族人王兴旺开启经商之路,从经营小买卖起步。至第十四世王谦受、王谦和、王正居等人时,资本渐厚,店铺不断增多,逐步发展成为豪商巨贾。

到清中叶,王家从普通平民发展成为集居官、经商、事农为一体的名门望族。

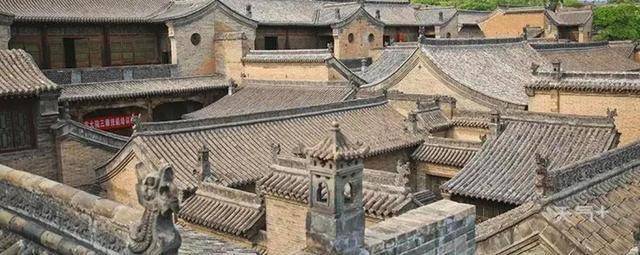

王家大院涵盖东大院、西大院与孝义祠,总面积达34650 平方米。东大院俗称高家崖,始建于清嘉庆初年,是一座不规则形状的城堡式串联住宅群。城堡依地势布局,顺势而筑。

鸟瞰东大院,它由三个规模各异的矩形院落构成:中部为两座主院与北围院;东北部是俗称“柏树院”的小偏院;西南部则是大偏院。城堡的四面各设有一个堡门。

东堡门位于主院前大通道的东端,西堡门开设于大偏院的西南角,南堡门位于主院前大通道的中间位置,北堡门开在小偏院的东北角。

南堡门外是一条长50米、宽3米的石板坡路,径直通往村中的五里后街。主院前的大通道长127米,宽11米,皆以青石铺就。

大通道南侧是高高的砖砌花墙,墙内建有60多米长的风雨长廊。

东大院的主体建筑为两座三进四合院,院门前均设有高大的照壁、上马石、旗杆石、石狮以及石台阶等。

从布局来看,每座主院都包含宽敞的正院、偏院、套院、穿心院、跨院等;依用途区分,有堂屋、客厅、厢房、绣楼、过厅、书院、厨房等不同功能的房间。院内因地制宜,修有甬道、幽径、低栏、高墙等。院中有院,门内有门,窑顶建窑,房上座房。

主院西南角的大偏院由两座花园式庭院组成,可供主人休憩。主院正北的后院由一排13孔窑洞组成,并分隔为四个小院,此为护堡院。整个东大院建筑规模宏大,结构严谨。

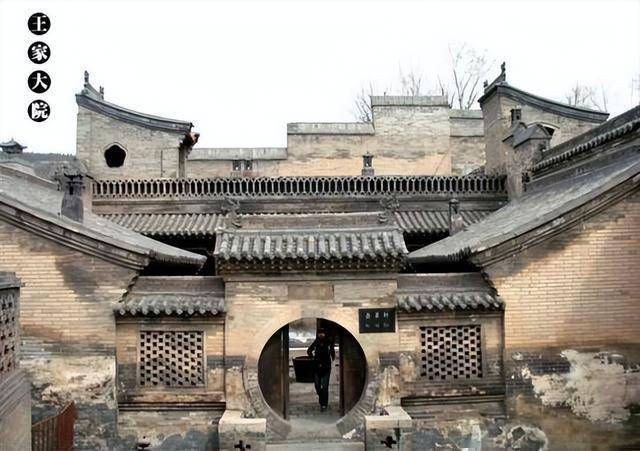

步出东大院的西堡门,沿着一条马蹄形的沟涧小道前行,便来到了西大院。西大院俗称红门堡,是一处布局极为规整的城堡式封闭型住宅群,其朝向与背靠和东大院完全一致。

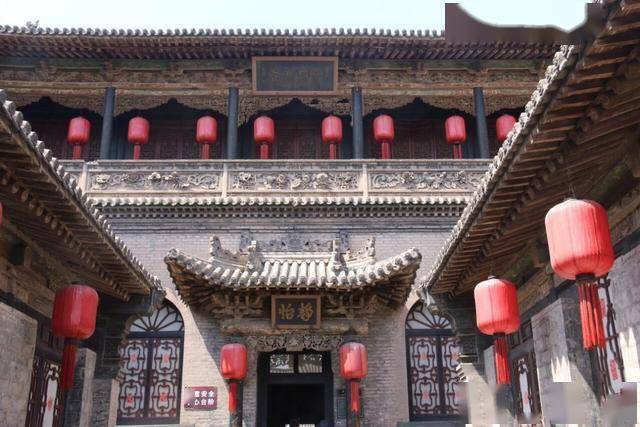

俯瞰西大院,其平面呈规整的矩形,东西宽达105米,南北长180米。整个大院仅有一个堡门,开设在南堡墙稍偏东之处,正对着城堡的主街。雄伟的堡门为两进两层结构,一块镌刻着“恒祯堡”的青石牌匾,稳稳镶嵌在堡门正中央。由于堡门呈红色,故而人们皆称西大院为“红门堡”。

堡墙外高八米,内高四米,厚度超两米,皆由青砖精心砌筑而成。堡墙上设有垛口。在堡门外正对着堡门的位置,矗立着一座精美的砖雕照壁。

堡门左右两侧以及堡墙的东北、西北角,各有一条踏道可登上堡墙。堡内有一条南北向的主街,由大块河卵石铺就,人称“龙鳞街”。这条街长133米,宽3.6米,将西大院划分为东、西两大区域。东西方向还分布着三条横巷,它们把西大院分割为南北四排。

自下而上,各排院落依次名为底甲、二甲、三甲、顶甲。一条纵街与三条横巷相互交错,恰好构成一个硕大的“王”字。

堡墙的东北角和西北角,各建有一座更楼。堡内的东南角、西北角,分别设有一口水井。堡内共计27座院落,除顶甲为6座外,其余三甲均为七座。

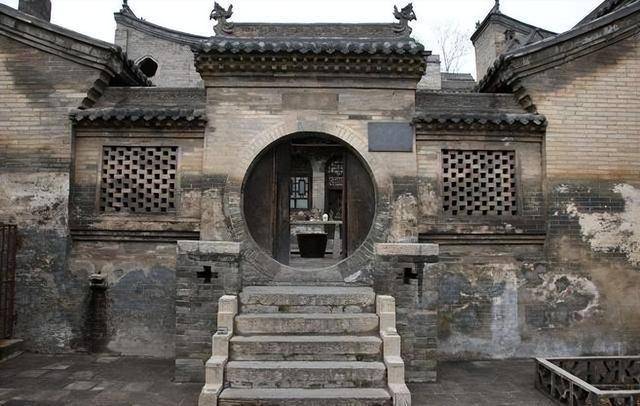

各院的布局大致相似,多数为一正两厢二进院,正面以窑洞搭配穿廊为主,顶层或建窑洞,或建阁房。大部分院落以南北中心线为对称轴,东西基本对称。亦有部分院落为偏正套院,院门偏向东南方向,院门内有一条狭长通道,通道西侧南端是通往前院的门,北端则是通往后院的门。

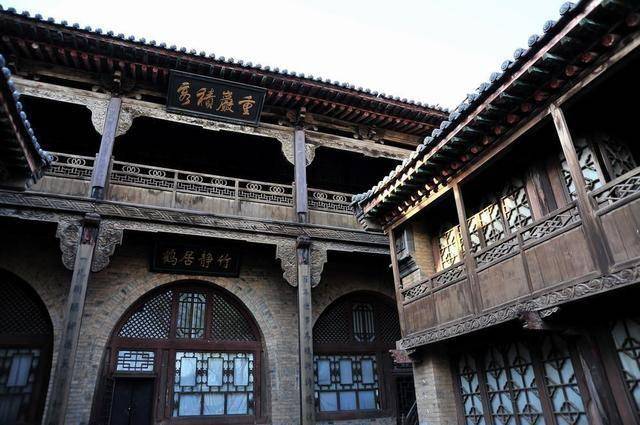

王家大院,与其说是一组普通的民居建筑群,毋宁说是一座承载着深厚历史与精湛技艺的建筑艺术博物馆。其建筑技术之精湛、装饰技艺之高超、雕刻技巧之绝妙,皆可谓鬼斧神工,超凡脱俗且别具一格。无论是在大院内外,还是房屋上下、房舍表里,精雕细琢的建筑艺术品随处可见。

这些艺术品涵盖屋檐、斗拱、照壁、吻兽,乃至础石、神龛、石鼓、门窗等各个角落,造型栩栩如生,构思新奇独特,雕琢细腻入微,尽显匠心独运。它们既彰显出北方建筑的雄浑气势,又融入了南国建筑的灵秀雅致。

此处的建筑群巧妙地将木雕、砖雕、石雕集于一院,把绘画、书法、诗文融为一体,让人物、禽兽、花木汇为一统,姿态万千,各有千秋,堪称北方民居建筑艺苑中一颗熠熠生辉的璀璨明珠。 王家大院作为山西规模最大且保存最为完好的建筑群,素有“三晋第一宅”之美誉,还入选《中国民族建筑集·汉·北方民居》一书,在全省独一无二。

作者简介:程卫东,男,1947年生,洛宁县大原村人,县政府烟办原副主任,2008年退休,中国收藏家协会会员,中国国学研究会会员,洛宁县姓氏文化研究会顾问,洛阳市姓氏研究会理事。

举报