精华热点

精华热点

洛宁老城各大家族家庙(一)

张泽武整理

洛宁县老城为千年古城,唐宋以来为永宁县治所在地,有1600多年建城史,世称“书城”。洛宁县老城文化底蕴深厚,历史遗存众多。自古以来,有许多名门望族迁居于此,聚族而居,繁衍生息,在此留下了许多大宅院,以及与姓氏有关的地名。二十多年来,我做了初步调查,在采访张氏文化的同时,对洛宁县老城与姓氏有关的地名以及家庙、祠堂,也做了初步探讨分析,归纳整理于后,由于年代久远,多种说法并存,请知情者补充完善;若有不当之处,敬请批评指正!

祠堂,是存放家族亡故先祖牌位、举行家族内各种仪式或处理家族事务的场所。

家庙即儒教为祖先立的庙,属于中国儒教徒祭祀祖先和先贤的场所。古时有官爵者才能建家庙,作为祭祀祖先的场所。上古叫宗庙, 唐 朝始创私庙, 宋 改为家庙。 宋 赵彦卫 《云麓漫钞》卷二:“ 文潞公作家庙,求得唐杜岐公旧址。”

宗祠,又称宗庙、祖祠、祠堂、家庙,是同族人祭祀祖先的场所。

宗祠是儒教供设祖先的神主牌位、举行祭祖活动的场所,又是从事家族事务活动的地方。“祠堂”一名最早出现于汉代,从秦汉到北宋,有资格建祠堂的不是王公贵族,就是士大夫官员,民间不得立祠。南宋时,理学家朱熹著《家礼》立祠堂之制,创制祠堂以敬祖,民间祠堂已有所发展。

祠堂的建筑,大多讲究风水,通常是在祖先最先居住的地方,将旧房改建成祠堂;一些家族建宅时,往往先建祠堂。

明代颁布《圣谕六条》,要求百姓“孝顺父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子弟”,并逐渐放宽了民间立祠的限制。民间宗祠真正合法化的契机是明嘉靖年间的“推恩令”,嘉靖十五年(1536年)十月,礼部尚书夏言奏请嘉靖帝“推恩”放宽官民祭祖规定,获得批准,史称“推恩令”,也被视为对民间敬祖立庙的承认。祠堂才逐渐走向民间,成为各姓族人敬祖议事、教育族人、弘扬社会价值观的场所。

据清初《光泽县志》载,当地“从前各族宗祠无几,近数十年,凡聚族而居者,城乡多各建祠。春秋祭祀,序昭穆,崇功德,敬老尊贤,颇有追远睦族遗意。”

在明代,洛宁县境内宗祠较少,至清代中期以后,洛宁县各大家族纷纷建立宗祠,尊族敬宗,追远睦族。

在明代,永宁县城只有一座祠堂,那就是张中丞祠。其余祠堂和家庙都是清初以后所建。

在明清时期,洛宁老城各大家族的祠堂、家庙共有九座,分别是:张中丞祠、锁公祠、金氏祠堂、赵氏祠堂、吴氏家庙、金氏家庙、梅氏家庙、王氏家庙和孟氏家庙等。

1.【张中丞祠】

张中丞祠在今洛宁老城西门内西大街北侧,原洛宁县文化馆院内。解放后被洛宁县政府征用,为洛宁县文化馆所在地。1954年被拆毁。

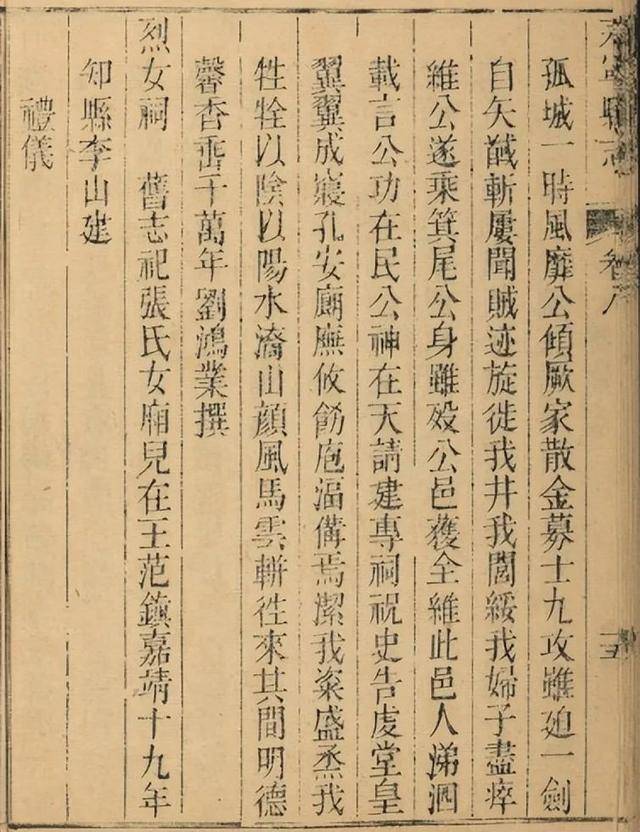

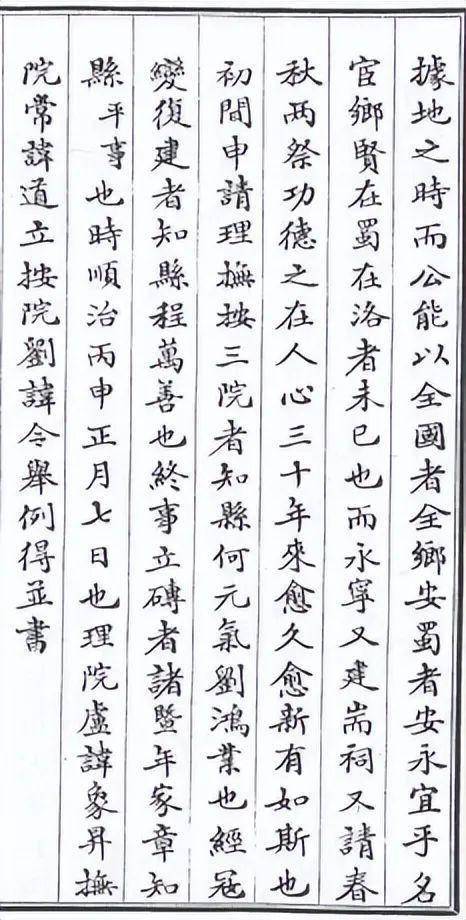

张中丞祠是明朝崇祯十年永宁县知县刘鸿业为张论所建的祠堂,张氏家族有两名世袭奉祀生员,专门负责张中丞祠的祭祀有关事务。永宁县知县刘鸿业撰写《都御史张公祠记》。明崇祯十三年城陷,张中丞祠被烧毁。清顺治九年,永宁县知县程万善重修。顺治十三年,永宁县知县章平事撰写《都御史张公祠记》。1964年,在“除四旧”运动中,这两座明清时期巨碑被砸毁。

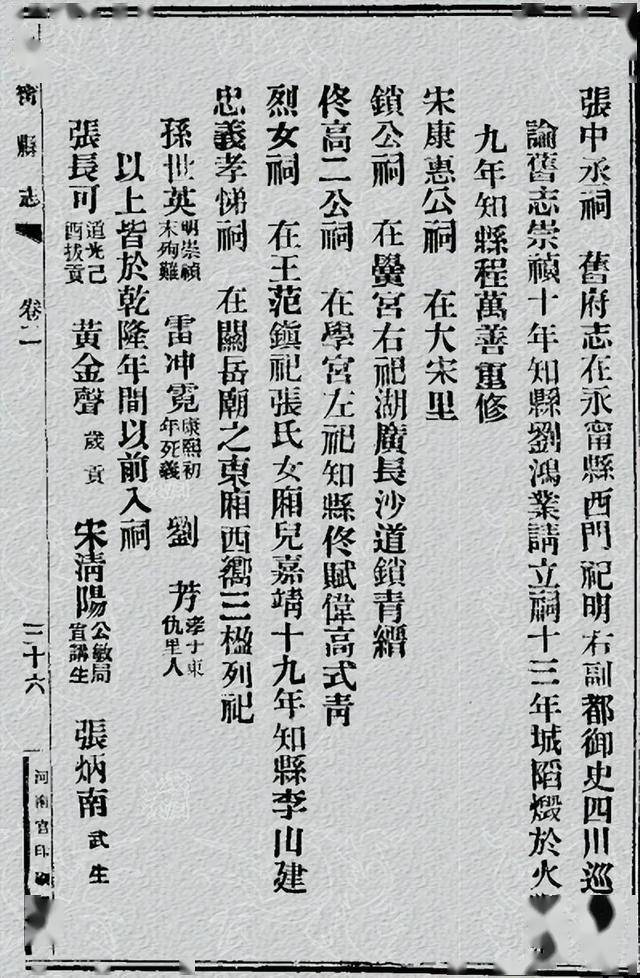

据民国六年《洛宁县志》卷二“ 建置 祠”记载:

“张中丞祠 旧府志:在永宁县西门,祀明右副都御史四川巡抚张论。旧志:祟祯十年知县刘鸿业请立祠,十三年城陷毁于火。顺治九年,知县程万善重修。”

清乾隆五十五年《永宁县志》卷八

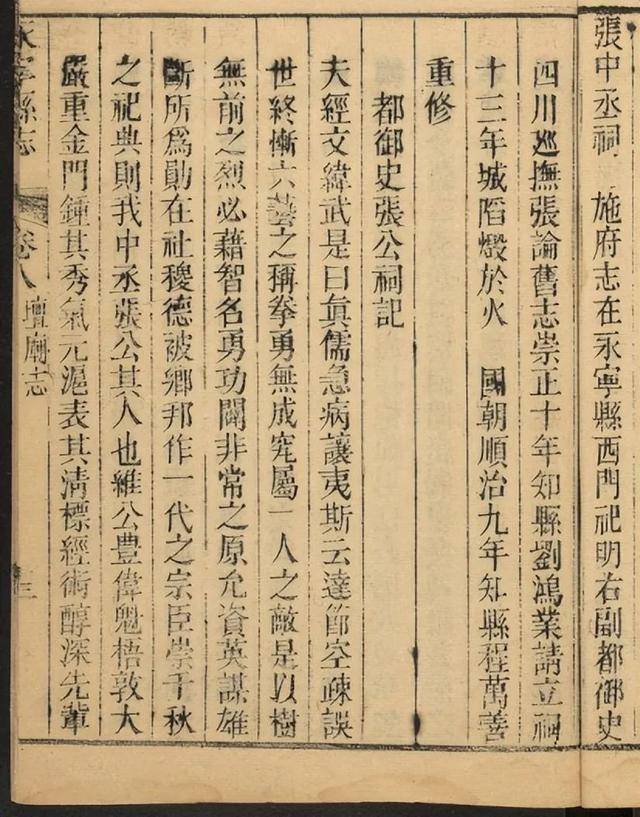

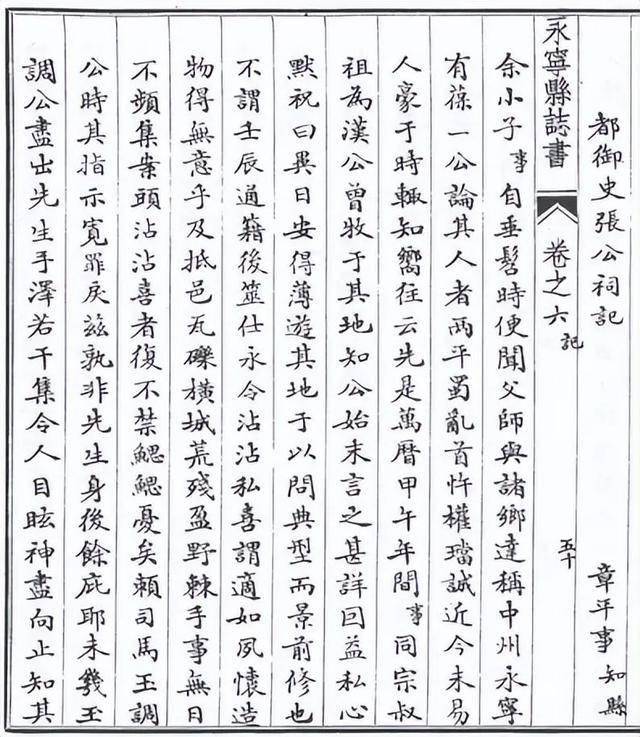

都御史张公祠记

刘鸿业

夫经文纬武,是日真儒;急病让夷①,斯云达节,空疏误世。终惭六艺之称;拳勇无成,究属一人之敌。是以树无前之烈,必藉智名勇功,辟非常之原,允资英谋雄断。所为②勋在社稷,德被乡邦,作一代之宗臣,崇千秋之祀典,则我中丞张公其人也。维公丰伟魁梧,敦大严重,金门锺其秀气,元沪表其清标。经术醇深,先辈交相引重;文章尔雅,后贤多所裁成。始自大行,擢登柱史,皂囊白简,人谓凤鸣朝阳;绣衣豸冠,屡见虎争殿上。

天启中,衅起蚕丛,氛迷鱼腹。盗窃名字,几同李特之披猖;割据方州,有甚雍闿之虑逆。钲鼓沸锦江之水,旌旗蔽玉垒之云。公以巡方之役,兼视师之奇尔,乃请九重之帑藏,总七萃之貔貅”、犒士祃旗”),陈师鞫旅,按剑而疮痍尽起,援枹而勇怯齐应,大破群丑,遂复全疆。迨公奏凯还朝,闻丧归里,贼乃乘我备之单疏,纠水西之遗孽,进窥蜀永,扰动西南。天子于是授公节钺之权,畀以封疆之任。公谓:以逆犯顺,是贼夭亡之期;用寡击众,乃我成功之日,蜂气朝乘,俨临淮之壁垒;锐师齐进,识顺昌之旗帜。风驰霆击,鱼烂土崩,枭彼二渠之首(谓奢崇明、安邦彦川黔土司倡乱者),覆其十万之众。孔明泸水之师,竟收功于五月;安石淮淝之战,果告捷于八千。海内始知我永之有人,朝廷益嘉公功为第一。

比公甫解疆场之任,将寻泉石之盟属,寇轶中原,祸延永邑。井堙木刊,痛孤城之垂陷;烽举燧燔,悲外援之断绝。公尽散家产,召募死士,枕戈待旦,速沮凶锋,擐甲乘陴,屡歼丑类。墨守弥坚,等盱眙之将吏;黄巾自溃,识皇甫之威名,邑以解严,人有攸底,公积劳瘁,遂捐馆舍,可谓以身勤民,至死不变者矣。昔韦南平久镇西川,张益州再靖蜀畔,皆能垂名竹帛,著绩旗常,然止耆定于边陲,未必敉宁于邑里。公文武兼资,智勇辐辏,中外倚重,勋伐烂焉,故能以造蜀者造永,且以保国者保乡,矫矫乎其卓冠一代,而彪炳千秋,岂虚也哉。

公讳论,字建白,号葆一,万历庚戌进士,仕至四川督抚,邑之德里村人。蜀人既祠公名宦,郡邑亦崇祀乡贤,邑人荷公再造,谋建专祀,用深崇报之思,弗替丞尝之典。佥走请于理台卢公象升,抚台常公道立,按台刘公令誉,下余小子董其事,不疾不徐,因民之愿,庙貌有赫,祀事孔明,爰勒碑铭,传诸永久。英魂如在,时游桑梓之邦;灵爽长存,即表粉榆”之社。铭曰:锋灌少文,隋陆无武,军国异容,夷险安睹。烈烈张公,折冲樽俎,起家经术,建牙开府,始繇星使,晋持绣斧。时维逆梁,称兵肆侮,进逼锦城,至于江浒。

公也视师,左桴右鼓,歼渠获丑,复我疆宇。公当在蜀,羌、鬃率从,殆公还朝,名高景钟。洎乎读礼,盗孽恣凶,纠合水西,进窥我墉,峰屯蚁聚,四面环攻,公秉节钺,再奏肤功。有罴有虎,如雷如风,八千克敌,与淝水同,孙卢授首,方虎书墉。比解戎机,拂衣归里,西土既宁,中州寇起,岌岌孤城,一时风靡。公倾厥家,散金募士,九攻虽迫,一剑自矢,馘斩屡闻?贼迹旋徙。我井我闾,绥我妇子,尽瘁维公,遂乘箕尾”。公身虽殁,公邑获全,维此邑人,涕泗载言。公功在民,公神在天,请建专祠,祝史告虔。堂皇翼翼,寝成孔安,廊庑攸饬,庖福备焉。洁我粢盛,烝我牲拴以阴以阳,水滴山颜。风马云并,往来其间,明德馨香,垂千万年。

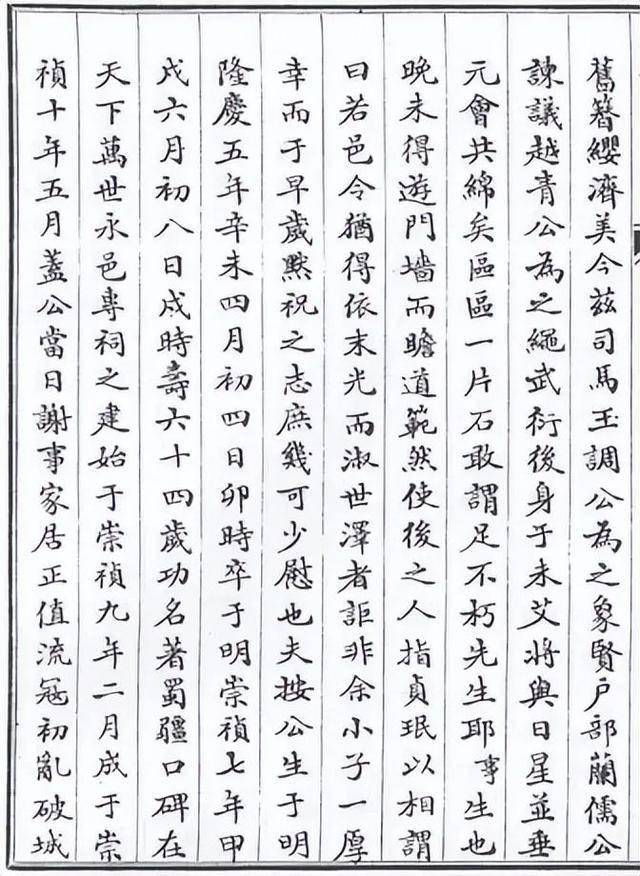

张中丞传

詹钟玉

公讳论:字建白。永宁人。万历庚戌进士,授行人,寻擢陕西道御史。刚直不阿,论列不避权贵,熹庙改元,逆珰”魏忠贤威福自恣,公抗疏陈时政,有“大吏尾不掉,倚内竖”语,举朝尽为公危。秋八月命巡按四川,时土酋奢崇明素蓄逆谋,至是据重庆以叛,堕名城四十有七,乘势围成都,盗窃名号,僭称大梁,全蜀震动。公闻变飞驰,与抚臣朱公燮元谋调兵请帑,陈师鞠旅,刻期进讨。时贼锋锐甚,我兵框怯,久祃”于锦江,鼓声不振。公大愤怒,按剑誓师,亲援桴鼓之,大破贼于泸叙间,克重庆,擒樊龙等三十余人,崇明败走水西,尽复故地,复拓疆土二千余里。捷闻晋公大理左丞,复量移通政右,以忤魏珰意,蜀功七年不叙。

未几,丁母忧归。崇祯嗣位,录公功,增秩二,荫金吾世职一,赉白金文绮有差。既而奢酉复结连水西,窥蜀逼永宁州,西南复大震。上用廷臣议,以都察院右副都御史起公田间,命往抚蜀。公闻命即日就道,抵夔州,简精锐,得八千人,檄总兵官侯良柱将之,责其海子峒失律状,亟令图功自赎。密授方略于监军道刘可训,激励将士,悬重赏以购贼首,薄(”贼于五峰山桃红坝。贼大溃,斩首万级擒斩奢崇明、安邦彦,时崇祯二年八月十四日也。公上疏报捷,归功于总督与将士用命而已,不言劳。天子览奏,诏发三万金犒师而褒功甚笃。

公感上知遇,益治师搜剿贼党,擒崇明妻子献俘,全蜀大定,皆公力也。居无何,以军中失印上书待罪。朝廷从公请,听归。比抵里,流氛薄邑,攻陷数城,围永宁,公破产募士,誓众登陴,昼夜不解甲者七阅月,杀伤贼数百人,永围始解。贼退后,公竟以劳瘁成疾,一夕呕血卒。所著有《暑凉谷集》若干卷,《前后言兵事疏》二百七十余篇。

清康熙三十一年《永宁县志》卷六

①急病让夷:让夷是成语'急病让夷'的核心表述,指将困难留给自己、把方便让给他人的高尚品格。

②所为:这是“所为”最常见的意思,表示某人所做的事情或所采取的行动。所作,所为。

核心释义

急病让夷出自《国语·鲁语上》'贤者急病而让夷',其核心含义是通过'让夷'行为体现自我牺牲精神。该成语由'急病'(主动承担难题)与'让夷'(谦让他人享易)两部分构成,反映了中国古代推崇的礼让美德。

作者简介:张泽武,洛宁县陈吴乡新寨村人,2003年,发起并成功组织成立了洛宁县姓氏文化研究会,担任常务副会长兼秘书长一职,2006年参与组织筹备成立洛阳市姓氏文化研究会,任副秘书长。2017年被推举为洛宁县姓氏文化研究会会长。2024年8月再次当选为洛宁县姓氏文化研究会会长。