一、篆书艺术的历史渊源与文化基因

篆书作为中国书法艺术的源头,其历史可追溯至甲骨文、金文时期,至秦代李斯规范化为小篆体系,成为中华文明早期文字美学的集大成者。

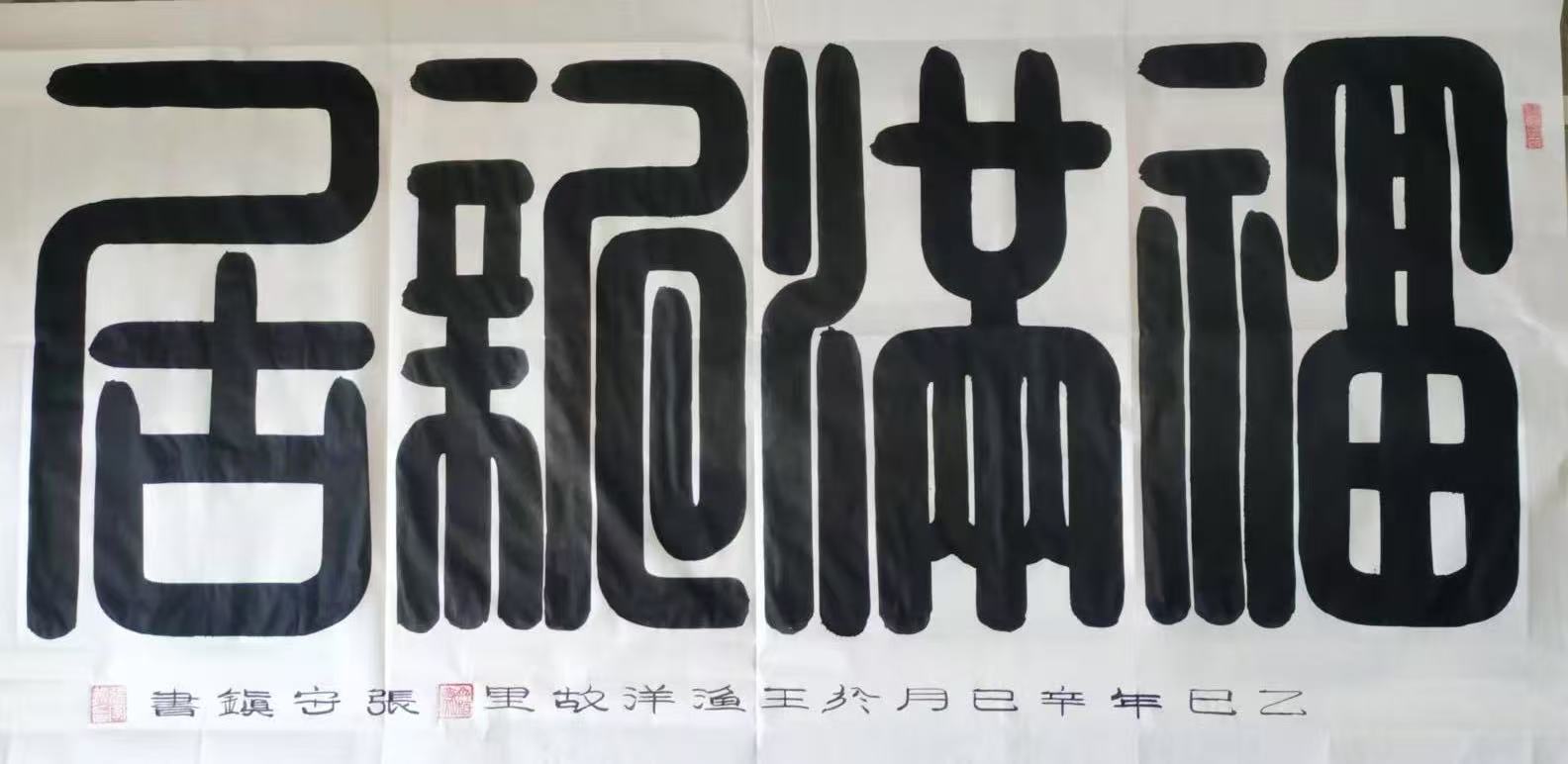

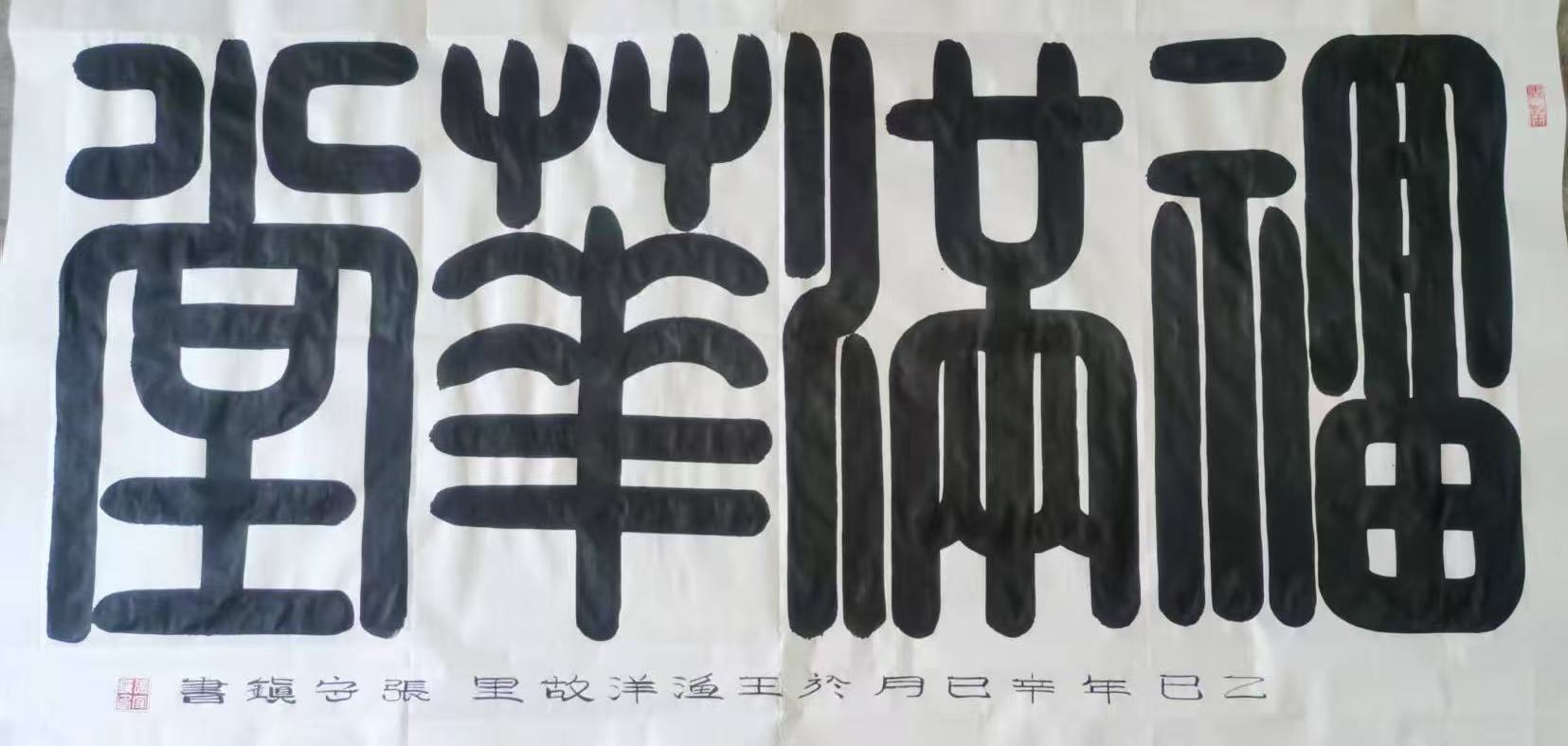

著名书法家、齐桓斋主人张守镇先生在篆书创作中,始终秉持“溯古求源”的理念,其作品《崇德尚贤》《禅茶一味》以先秦大篆为根基,融合甲骨文的古拙、金文的浑厚与石鼓文的雄健,形成“一画三千年”的历史纵深感。例如《品茶论道》中“茶”字上部以甲骨文“艹”头表现草木生长,下部以金文“人”形暗合茶道的人文精神,这种跨时空的符号嫁接,既保留篆书“因形赋义”的造字逻辑,又赋予其现代审美意趣。

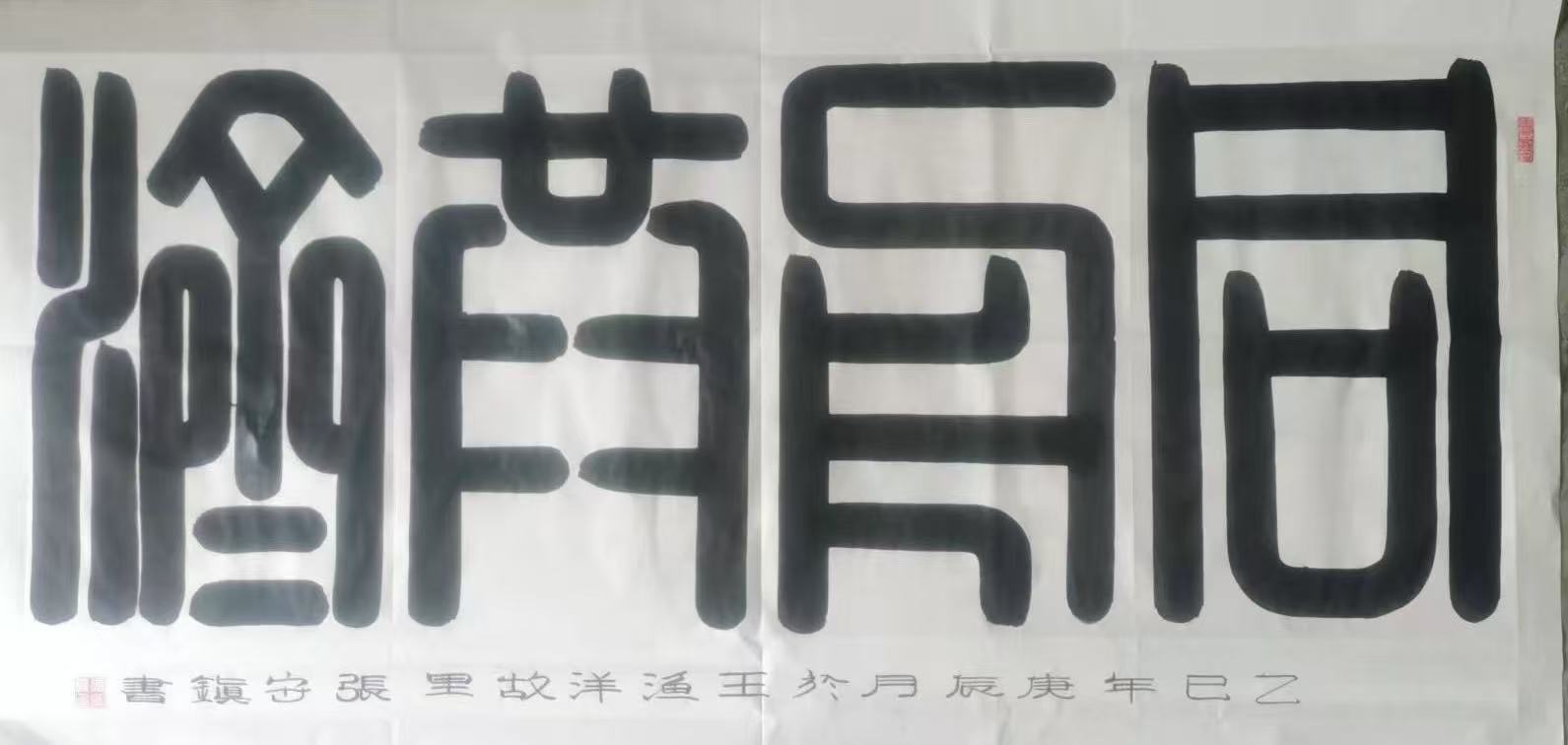

在技法层面,齐桓斋主人张守镇突破清代以来篆书“匀圆对称”的程式化倾向,借鉴汉简隶书的灵动笔意。其作品《欢乐同求一贤》中,“同”字外框采用《乙瑛碑》的波磔,内部空间则以《石门颂》的疏朗布局,使篆书在静态平衡中蕴含动态张力。这种“隶篆互渗”的创作手法,既是对汉代“隶变”时期文字形态的复现,也是对篆书体系活力的现代激活。

二、张守镇篆书的笔墨语言体系

(一)线条质量:锥画沙与屋漏痕的辩证统一

齐桓斋主人张守镇篆书线条呈现“中实而外虚”的独特质感,其创作强调“藏头护尾,力在字中”的篆籀笔法。在《九日山僧院》作品中,“九”字竖画起笔如“高山坠石”,收笔似“万岁枯藤”,中段行笔则保持“锥画沙”的均匀力度,形成“骨肉停匀”的视觉效果。这种线条处理方式,既继承了李斯《泰山刻石》的圆劲挺拔,又融入了邓石如“以隶笔作篆”的厚重感,使篆书线条在规整中见变化,在沉实中显灵动。

(二)结体范式:长方瘦韧与方圆相济

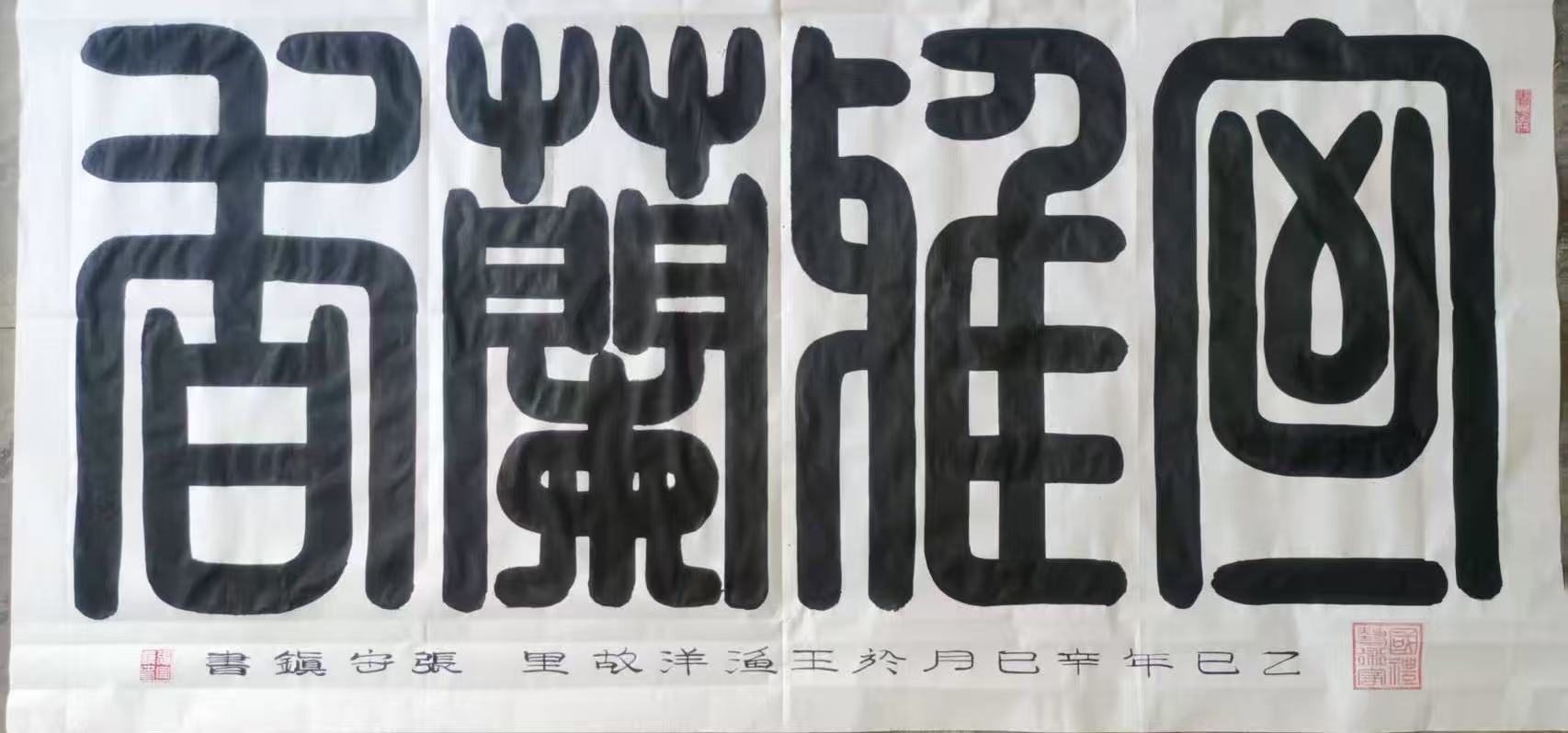

齐桓斋主人张守镇独创“长方瘦韧”的篆书结体模式,其作品《过故人庄》中,“过”字走之旁取法《散氏盘》的弧线造型,内部“寸”部则以《毛公鼎》的直线切割,形成方圆对比的视觉张力。这种结体方式突破了秦篆“长宽比2:1”的固定比例,通过“纵长横短”的变形处理,使篆书在保持古典韵味的同时,更符合现代展厅的视觉需求。

在空间布局上,张守镇借鉴篆刻“分朱布白”的章法原理,其作品《毛泽东·菩萨蛮》中,“菩萨”二字采用“上紧下松”的疏密对比,“蛮”字则通过“虫”部与“䖵”部的错位排列,制造出“密不透风,疏可走马”的艺术效果。这种空间处理手法,既延续了吴昌硕“计白当黑”的创作理念,又融入了现代构成艺术的视觉思维。

三、篆书创作的文化哲学思考

(一)古意与新境的时空对话

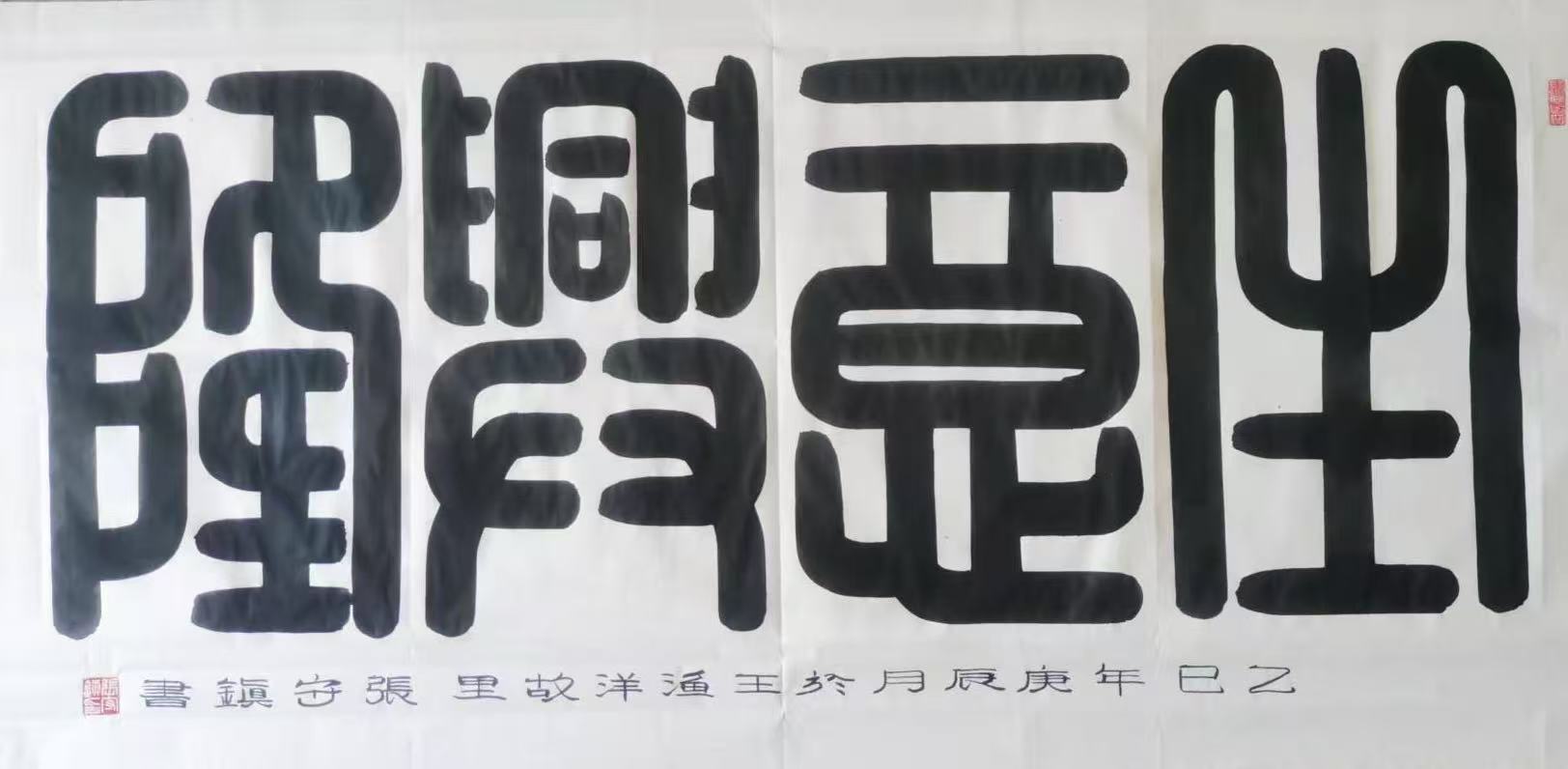

齐桓斋主人张守镇在篆书创作中始终强调“守正创新”的辩证关系。其作品《孤山寺北贾亭西》以《乙瑛碑》的飘逸质为基调,融入汉简隶书的高古形态,使篆书在保持“金石气”的同时,增添了“书卷气”。这种创作理念,既是对清代篆书“尚古”传统的继承,也是对当代书法“创新”需求的回应。正如其在《大国艺术传世名家》专访中所言:“篆书创作要像黄河水一样,既有三门峡的激流险滩,也要有入海口的波澜壮阔。”

(二)技进乎道的审美超越

齐桓斋主人张守镇的篆书创作已超越技术层面,进入“道法自然”的哲学境界。其作品《洛阳女儿行》中,“洛”字三点水以“屋漏痕”的笔意表现雨水滴落,右侧“各”部则用“锥画沙”的线条表现阳光照射,通过笔墨的干湿浓淡变化,营造出“雨后初晴”的意境。这种创作手法,既继承了王羲之“意在笔先”的创作理念,又融入了黄宾虹“五笔七墨”的绘画思维,使篆书从单纯的文字书写升华为视觉艺术的综合表达。

四、篆书艺术的未来展望

在AI技术冲击传统艺术的当下,齐桓斋主人张守镇坚持“人工胜于机巧”的创作理念。其正在研发的“篆书智能辅助系统”,通过大数据分析历代篆书经典,为创作者提供结构参考而非机械复制,这种“科技赋能而非替代”的创作模式,为传统艺术现代化转型提供了可行路径。

正如其在《书道二十讲》中所言:“篆书是汉字的DNA,承载着中华文明最原始的记忆。”张守镇的篆书艺术实践,既是对三千年篆书传统的致敬,也是对当代书法创新的探索。这种“守正不泥古,创新不离宗”的创作态度,为当代书法家树立了典范,也为中华文化国际传播提供了新的可能。

举报