五一假期,我前往巩义。踏入巩义,康百万庄园的繁华热闹与杜甫陵园的清冷孤寂形成鲜明对比。作为一名略有文人情怀之人,目睹此景,心中不禁泛起丝丝不快,仿若有一种“物伤其类”般的隐痛。

杜甫是何许人也?他乃唐代的伟大诗人,声名远扬,可谓妇孺皆知。“李杜文章在,光焰万丈长”,当我们仰望历史的浩瀚星空,杜甫无疑是其中一颗璀璨耀眼的星辰。而康百万,堪称“财神爷”一般的存在,其财富之巨,随意一根汗毛,都比普通百姓的腰还粗,是物质文明的典型代表。至于杜甫,我在初中时就学习了他的《石壕吏》,时至今日,仍能倒背如流。高中语文课本中的《茅屋为秋风所破歌》,我更是喜爱有加,诗中的每一句都深深烙印在我的心间。

君子能够安守穷困,文人大多亦是如此。“惟此两夫子,家居率荒凉”,此句精准地道出了李白与杜甫两位伟大诗人生活境况的窘迫。然而,即便物质条件困厄,却丝毫无法掩盖李杜二人身上那万丈光芒。在我看来,李白与杜甫无疑是精神文明领域的杰出代表。物质与精神,究竟孰重孰轻?不同生活层次的人,给出的答案或许会截然不同。

康百万庄园与杜甫陵园,皆坐落于巩义市康店镇。康店镇因康家而声名远播,镇内有康百万大桥。至于镇中是否还有其他以“康百万”命名的地物,我并不清楚,也不敢随意断言。正所谓人因地而富,地因人而名,康家的名气确实响亮。

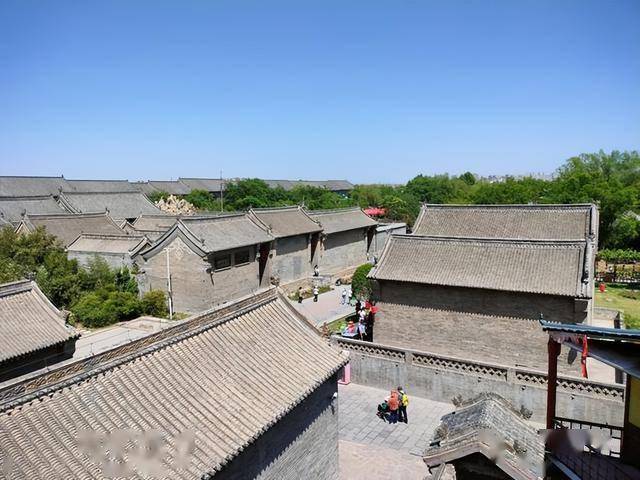

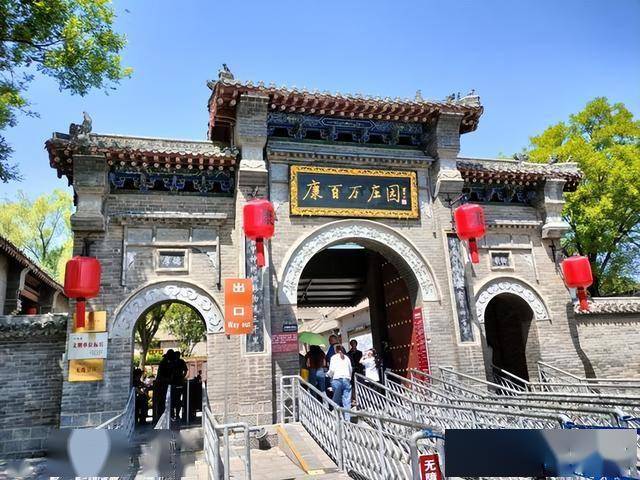

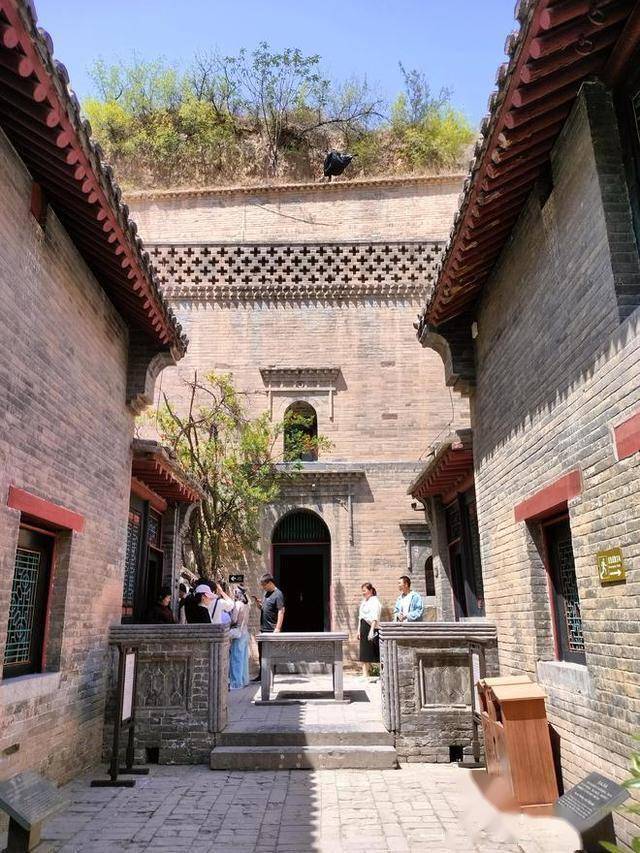

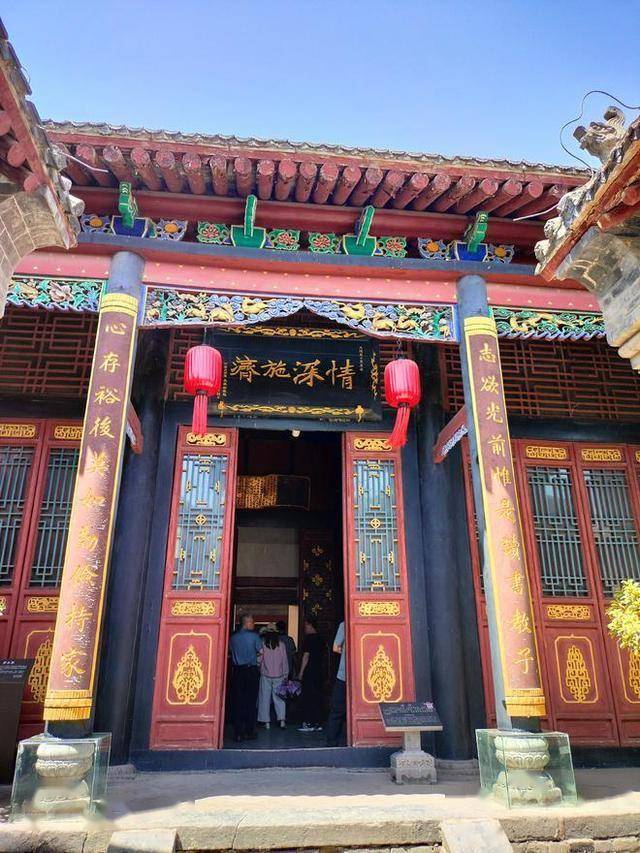

当我踏入康百万庄园,心中不禁思绪万千。 康百万庄园,背倚邙山,面临洛水,宅院呈“金龟探水”之势:临水修筑码头,依山开凿窑洞,地面建造楼房,据险构筑寨墙。青砖黛瓦,于山河之间增添了一抹凝重的灰色风景线。庄园内的建筑,一座座、一栋栋,墙壁笔挺,檐角齐整,道路纵横交错,院落相连相通,气势恢宏且错落有致。庄园分为寨上主宅区、栈房区、南大院、祠堂区、作坊区,占地240余亩,建筑面积64300平方米,共有33个院落、53座楼房、571间房屋与73孔窑洞。尽管规模不及山西的王家大院,但其所呈现出的商业帝国风貌,仍令人大开眼界。

巩义地处丘陵地带,沟壑交错纵横,土地颇为瘠薄,且干旱少雨,这样的自然条件,对于农业发展而言,并非沃土。在此情境下,单纯依靠种地实现发家致富,实属不易。尽管天时与地利皆不尽如人意,然而,便利的水陆交通,却为当地民众开启了一扇生存的希望之门。

康家之中不乏商业奇才,他们巧妙借助洛、黄、运、沂、泾、渭六条河流的航运之便,搭配洛阳与西安两京之间成熟的陆路运输网络,大力开展商业活动。不仅买田置地,进行连锁经营,使得栈房遍布豫、鲁、陕等地,更将生意拓展至广州,甚至远达日本东京。在鼎盛时期,康家坐拥良田两千余顷,财富难以计数,成为百姓眼中富可敌国的“陶朱公”。“头枕泾阳、西安,脚踏临沂、济南;马行千里,不吃别家草,人行千里,尽是康家”,便是对其辉煌盛况的真实写照。

“豫商家园”里的“财神爷”,着实令人艳羡,引得人们津津乐道。巩义的老百姓常说:“黄河水有干涸之时,可康家的财富却永不会枯竭。”“船行六河,租耕三省”,康家的昌盛由此可见一斑。大院的账房里,有一把“长久算账”,长度达9.99米,进位数甚至标记到亿,足见康家绝非普通的百万富翁,而是名副其实的亿万富豪。“真是富可敌国!连皇帝都来题字。”

有人在康熙御笔前留影时不禁发出这样的感叹。金库的地下室中,架子上银子白花花,金子黄澄澄,箱内堆满了珠宝玉器,明晃晃一片,还有一摞摞花花绿绿的银票。一位游客在金柜前拍照,金光映照在他的脸上,满足之情溢于言表:“我要是有这么多钱,先在北京买个四合院,孩子的彩礼,眼睛都不眨,直接甩出一百万!”游客们熙熙攘攘,不少人都在探寻康家成为富甲天下的秘密。

康百万究竟是何许人也?实际上,康百万并非指某一位特定的个体,而是自明清起,对以康应勉为首的康氏家族的统称。康氏家族自六世祖康绍康起,直至十八世康庭兰,时间跨度涵盖了明、清以及民国这三个重要的历史时期,家族传承绵延十三代,历经岁月长达四百余年。

人们常言“无商不奸”。这里的“奸”,代表着欺诈失信、投机钻营、瞒天过海、以次充好,乃至连哄带骗的恶劣行径。放眼当下,奸商现象屡见不鲜:有号称包治百病的所谓圣丹妙药;有用以次充好手段售卖的黑心棉;有以假乱真的假酒、假食品;有人费尽心思炮制注水肉、注水鸡;有人绞尽脑汁借助网络实施诈骗;甚至有人公然铤而走险制假贩假…… 然而,奸商即便能得逞一时,最终也只会换来严厉的惩罚,落得身败名裂、锒铛入狱的下场。正所谓大德创大业,小德成小业,无德之人即便“成功”也难以长久,毕竟“出来混,早晚是要还的”。

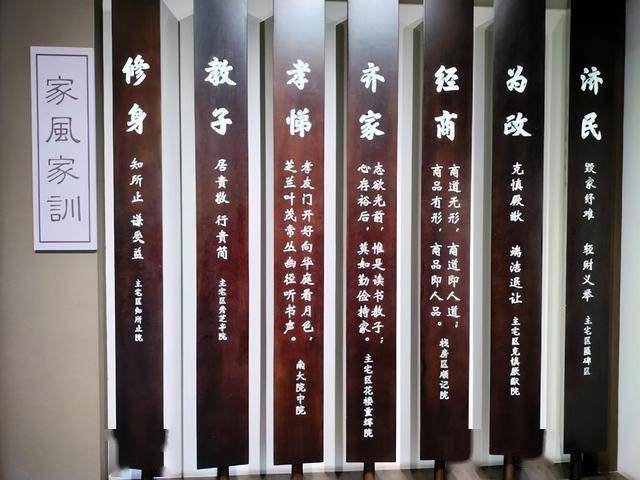

康家经商注重什么?庄园里的对联给出了答案。商道无形,实则商道即人道;商品有形,本质商品即人品。又云:人法地,地法天,天法道,道法自然;诚则信,信则交,交则活,活则生财。由此可见,康家倡导先做人,后经商。先做堂堂正正、认认真真之人,再行经商之事。经商有道,坚守“诚信至上,公正公平”。唯有大道至上,方能赢得人心,得人心者方可获得财富。康家商道,愿天下经商者皆能得之、悟之、学之。

“富不过三代“,人们对富人既嫉妒又害怕,希冀社会财富大流动大跳荡,有朝一日,财富流进自己家里。但也反映出富裕之家,子弟因富而淫逸,淫逸而不去奋斗,从而失去生活的目标和能力,死于安乐,死于安乐啊!钱多人傻,败家是必然的。“处事无他莫当为善,传家有道还是读书”,康家注重家风,重视教育,培育子孙做事仁义,与人为善,克慎留余,启智开慧,只有义利并举,才能行稳致远,因而康家辈出大胆开拓,又善于捕捉商机,善于积累和分配之能士,终成四百余年富甲中原的豫商。

康百万庄园,绝非仅有生意之道与商海秘笈,其中亦蕴含着礼乐诗书、家族伦常。我驻足于“留余”匾前,此匾谆谆告诫后世子孙,为人处世当留有余地,切忌自满,懂得退让,秉持人与人、人与社会、人与自然和谐共生之理念,做到取舍有度、取财有道。但愿那些唯利是图之人见之能平息贪念,锱铢必较者观之能有所领悟。

康家庞大的商业体系,离不开栈房与相公制。栈房,恰似如今分布于各地的连锁店,独立核算盈亏。若将康家商业运作视作一家公司,每位康百万便是公司董事长,而选拔出的能者组成的“四老相公、八大相公、三十二个小相公”,无疑是总经理、部门经理与分公司经理。诸位相公各司其职、各展其才,各地相公以点带面,使生意蓬勃发展。相公们还需定期向康家主子述职,分析经营状况,提供决策思路。康百万有勇有谋,相公们勤勉能干,财富自然如三江水般滚滚而来,势不可挡。

园里人流如织,往来穿梭于各处。跨过高高的门槛,步入面阔三间的过厅,但见高椅楠床罗列,俏纱红帐摇曳,精雕细琢之美令人目不暇接……往昔的繁华,仿若近在眼前。求财求富,本是人们心中美好的愿景,然而富贵又怎能急切追逐?我并无丝毫商业头脑,财富与我似无缘分。但即便如此,处世之时保持清醒,依旧十分必要。

一路东奔西走、南来北往,不知不觉间已游历了将近三个小时。步出康百万庄园的大门,不经意间瞥见路牌指示,前往杜甫陵园仅有几公里之遥。驱车前行,道路持续上坡,不多时便抵达目的地。陵园门前停放着三辆轿车,四周静谧无声。我怀着几分忐忑踏入大门,朝门卫室望去,门卫神色平静,似乎无需门票便可径直进入。园内寂静清幽,唯有几声鸟鸣婉转传来。园子正中坐落着一座殿堂,堂前广场上,杜甫的塑像高高矗立,洁白纯净。这或许是暮年的杜甫,身形微驼,面容满是凄苦之色,仿佛正带着一生的疾苦与愁绪,缓缓朝我们走来。

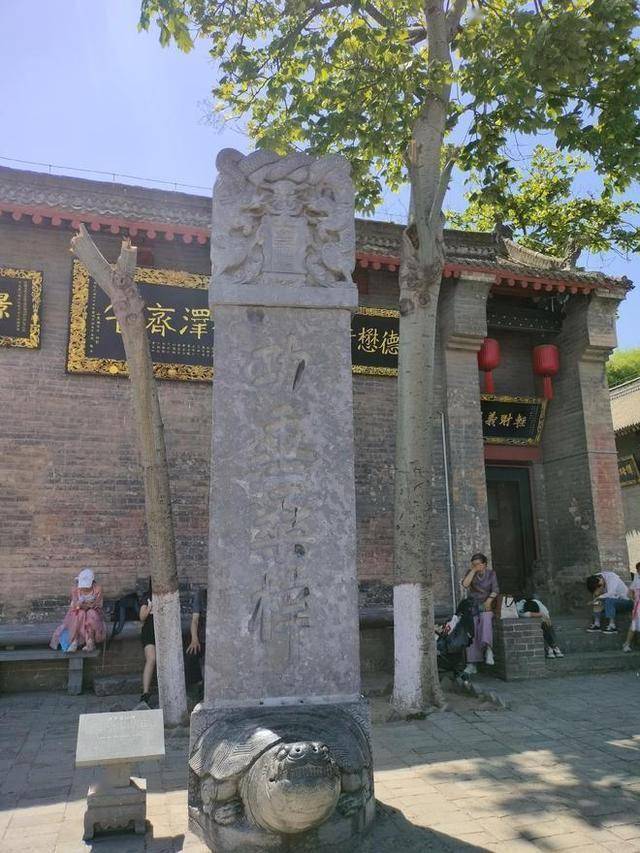

斜阳映照之处,一道落寞的身影长长地拖在地上。身后那座殿堂,或许便是尚未装修的杜甫纪念馆。殿堂之内,建材堆积,显得空空荡荡。殿后有三个墓丘,一大两小,皆立有墓碑。它们分别是杜甫墓,以及杜甫之子宗文、宗武之墓,墓身皆由砖壁环绕,上面青草萋萋,还植有苍松翠柏。

我在杜甫墓前,远远地稽首致敬,生怕惊扰了诗圣穿越千年的灵魂。

走过诗圣碑林,待出大门时,我估算了一下,整个过程用时不过三十分钟,遇见的游客也仅有二十人左右。去年,我曾去过杜甫故里,那里称得上是原生态居所,留存下来的,只有杜甫出生的寒窑。 百万庄园的繁华与杜甫陵园的沉寂,形成了鲜明的反差。人不仅要活在当下,更需心怀诗与远方。

历史必将向未来昭示:物质层面的事物,往往如过眼云烟,转瞬即逝,难以长久留存;而精神的力量,却能跨越时空界限,历久弥新,永远闪耀着熠熠光辉。唯有精神,方能在岁月长河中屹立不倒,成为人类永恒的财富。

作者简介:翟柏坡,微信名般若,洛宁县第二实验中学教师。中国散文学会会员,河南省作协会员,《河南思客》签约作者。百余篇作品见于《奔流》《牡丹》《洛阳日报》和微信平台,文集《我爱我土》由中国文化出版社推出。