精华热点

精华热点

洛宁县老城与姓氏有关的地名

张泽武

洛宁县老城为千年古城,唐宋以来为永宁县治所在地,有1600多年建城史,世称书城。 洛宁县老城文化底蕴深厚,历史遗存众多。自古以来,有许多名门望族迁居于此,聚族而居,繁衍生息,在此留下了许多大宅院,以及与姓氏有关的地名。二十多年来,我做了初步调查,在采访张氏文化的同时,对洛宁县老城与姓氏有关的地名,也做了初步探讨分析,归纳整理于后,由于年代久远,多种说法并存,请知情者补充完善;若有不当之处,敬请批评指正!

地名篇

1.【永固城】:

永固城即今洛宁县老城,原名永宁县城。

永宁县城,原名永固城。是前秦建元年间(公元370年-384年),前秦皇帝苻坚征战于此所创建。苻坚,字永固,为纪念此城为苻坚所建,故名永固城。

《唐书·地理志》:“永宁,隋熊耳县所治,义宁二年置永宁县,治永固城。”

隋朝义宁二年(公元618年),熊耳县治移于永固城,改熊耳县为永宁县。因苻坚旧城,改名永宁。取长治久安之意。永指永固城,宁是永宁。

在历史上,自隋历唐、宋、元、明、清时期,永固城为永宁县治所在地。自民国建立,一直到二十世纪六十年代,这里先后是永宁县治、洛宁县治所在地。

在历史上,先后在此设置永宁县治长达1000余年。

唐武德三年,永宁县移治同轨城(今城头村)。

唐贞观十四年(公元640年),永宁县移治莎栅城。

唐贞观十七年(公元643年),永宁县移治鹿桥驿(今旧县一带)。

唐乾元二年(公元759年)十二月,燕主史思明遣将李归仁率铁骑5000攻陕州,被唐神策兵马使卫伯玉以数百骑破于礓子阪,得马600匹,归仁败走。李光弼遣将董秦设伏堵截,一破归仁于永固城,再破归仁于莎栅。

北宋咸平四年(公元1001年),永宁县县治迁回永固城。

永宁县县城,明朝洪武二十年重建。

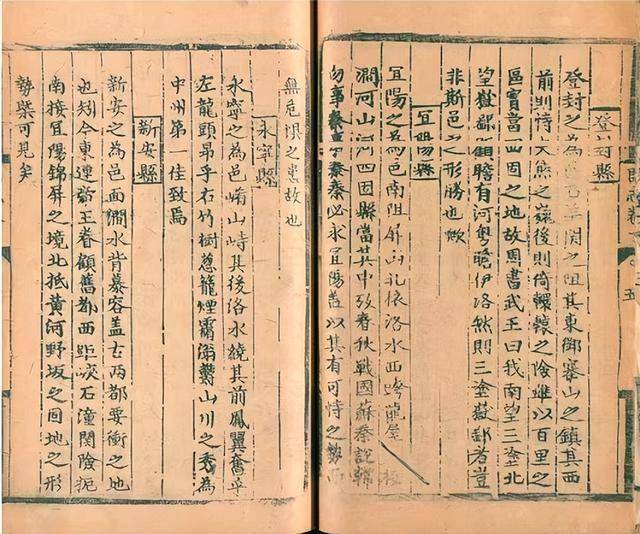

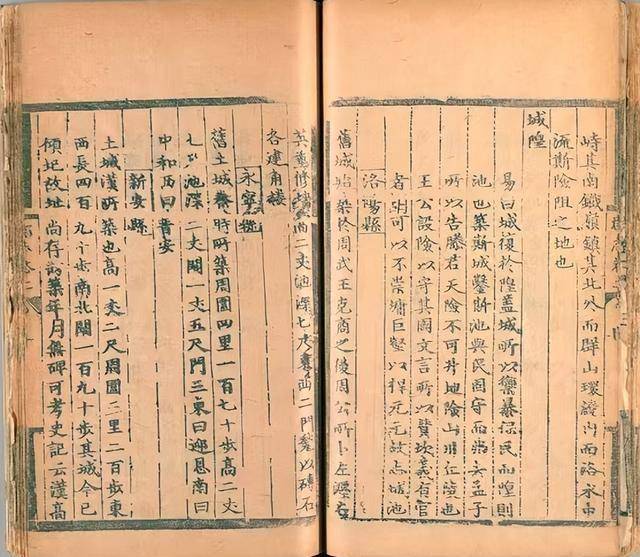

明弘治十二年《河南郡志》

明弘治十二年《河南郡志》记载:

“永宁之为邑,崤山峙其后,洛水绕其前,凤翼奋乎左,龙头昂乎右,竹树葱茏,烟霭蓊郁,山川之秀,为中州第一佳致焉。”

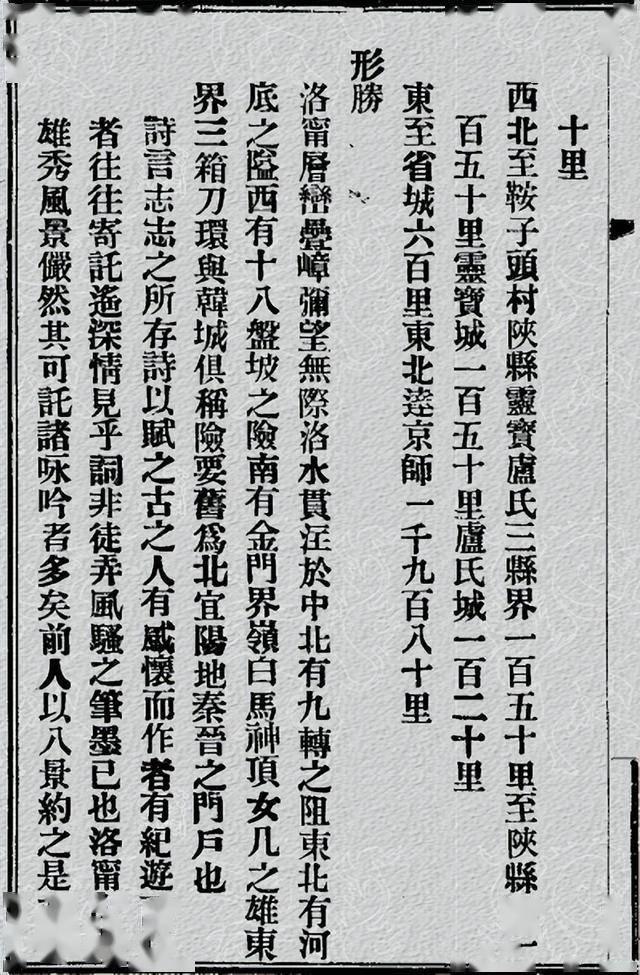

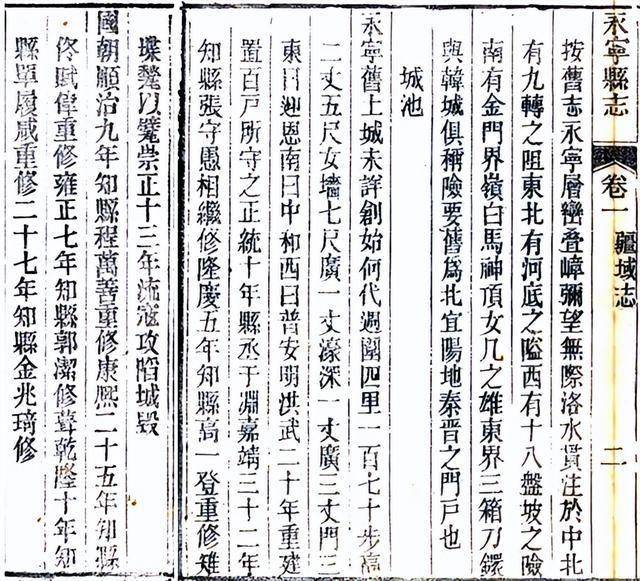

民国六年《洛宁县志》卷一 地理 形胜

“洛宁层峦叠嶂,弥望无际,洛水贯注于中,北有九转之阻,东北有河底之隘,西有十八盘之险,南有金门、界岭、白马、神顶、女几之雄,东界三箱、刀环与韩城,俱称险要,旧为北宜阳地,秦晋之门户也。”

明弘治十二年《河南郡志》记载:“永宁县旧土城,秦时所筑。周围四里一百七十步,高二丈七尺,池深两丈,阔一丈五尺。门三,东曰:迎恩,南曰叫中和,西曰叫普安。”

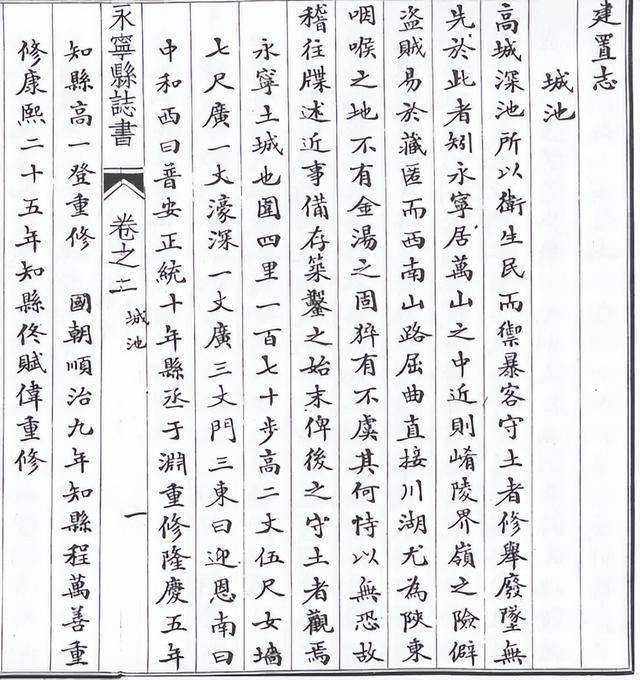

清康熙三十一年《永宁县志》

清康熙三十一年《永宁县志》记载:“永宁县城为土城,永宁县城城墙周长四里一百七十步,高二丈五尺,女墙七尺广一丈,壕深一丈广三丈。”

清康熙三十一年《永宁县志》记载:“永宁县城有三座城门,东门叫迎恩门,西门叫普安门,南门叫中和门。”

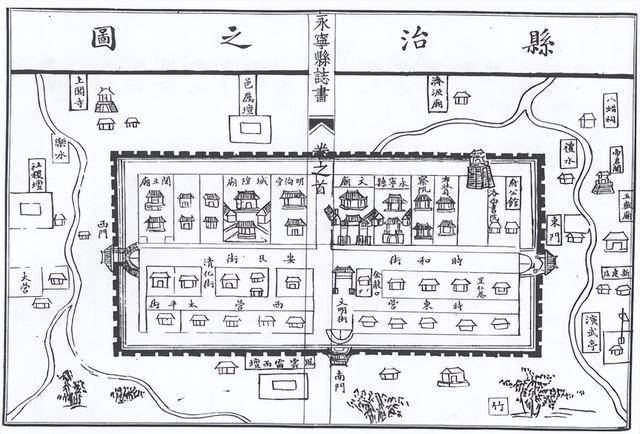

清康熙年间永宁县县城图

清康熙三十一年《永宁县志》

清康熙三十一年《永宁县志》记载:“永宁县城为土城,永宁县城城墙周长四里一百七十步,高二丈五尺,女墙七尺广一丈,壕深一丈广三丈。”

清康熙三十一年《永宁县志》记载:“永宁县城有三座城门,东门叫迎恩门,西门叫普安门,南门叫中和门。”

二十世纪八十年代中期洛宁县城图

1991年《洛宁县志》记载:“洛宁县老城城墙周长2270米,高9米,宽6.7米。”

永宁县城自宋朝以来称为“书城“。从空中俯瞰,永宁县城形如一本翻开的书,故名“书城”。

永宁县城南城门原名中和门,后改名为承薰门。位于文昌路与洛浦东路北侧交汇处。城门楼、城门洞均为白灰青砖砌成,高大雄伟。

据说在清末民初时,城门楼上边还架有一支粗大的毛笔,笔尖指向正南远方的笔架山。通过南城门的道路可直达经局村。传说这条道路是书城的笔杆,靠在城南笔架山上,这是洛宁文脉昌盛的重要标志。永宁县城东南还有砚王池。

永宁县城东南角建有聚魁楼,聚魁,聚集文魁的地方。聚魁楼是护佑地方文运昌盛的风水建筑。聚魁楼供奉的是文曲星,主宰人世间文章功名,主管一方文运,所以又叫魁星楼。古代中状元又称文曲星下凡。魁星具有至高无上的地位,拜魁星能做官。古代,在终生期盼求取功名的学子心中,是无比神圣的。这是一个地方崇文重教的象征,这是永宁县文运昌盛的标志。

永宁县城东门里元代时建有洛西书院,永宁县中心区域在宋朝时期建有文庙、儒学,这里是培养人才的摇篮,为历代统治者所重视。

永宁县城这个地方,东有礼水(东关窑溪水),西有乐水(寺沟涧河),北依凤翼山,南对笔架山,是风水宝地,不仅有书城,还有毛笔靠在笔架山上,又有砚王池(砚台墨汁),加以文庙、儒学、洛西书院、聚魁楼等文化教育设施,以昌文运,这一系列自然人文景观,共同构成了永宁县城一道靓丽的风景线。永宁县钟灵毓秀,风景绝佳,文运昌盛,英才辈出,由来已久,历来为世人所称道。

2.【吴家疙瘩】:

吴家疙瘩位于吴家胡同北。明朝嘉靖年间,吴氏先祖吴埙偕长子吴篪、次子吴祥由安徽省滁州迁居豫西河南府永宁县城西门里。吴氏家族聚族而居,繁衍生息于此,此地位于老城西北隅,且地势较高,故名吴家疙瘩。

吴家疙瘩旧址

3.【吴家坑】:

吴家坑位于吴家胡同北段东侧吴家疙瘩南侧,地势低洼,挖坑蓄水,为雨水汇聚之处,故名吴家坑。

吴家坑旧址

4.【张兵部饮马坑】:

张兵部饮马坑在洛宁县老城东南街南部。张兵部住宅在东南街,南城墙内有坑地势较低,每逢下雨,雨水汇聚于此,常年池水充足,城内居民常常在这饮马,相传张兵部经常饮马于此,故名张兵部饮马坑。

作者简介:张泽武,洛宁县陈吴乡新寨村人,2003年,发起并成功组织成立了洛宁县姓氏文化研究会,担任常务副会长兼秘书长一职,2006年参与组织筹备成立洛阳市姓氏文化研究会,任副秘书长。2017年被推举为洛宁县姓氏文化研究会会长。2024年8月再次当选为洛宁县姓氏文化研究会会长。