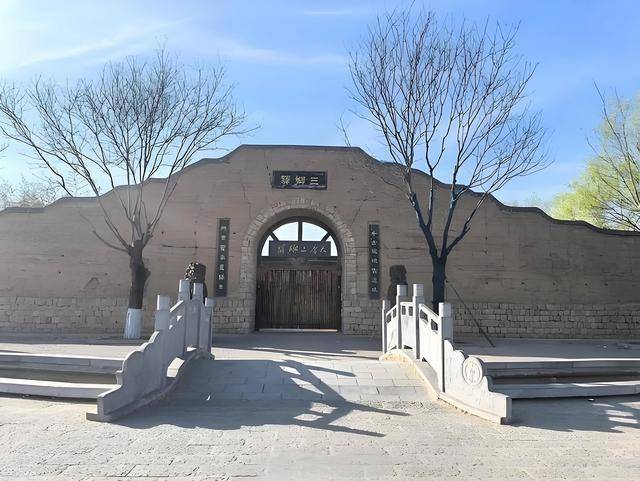

在豫西大地,隶属宜阳县的三乡镇,是唐代诗人李贺的故里。于三乡镇以北十五里处的高原之上,坐落着一个名为坡头的小村落。往昔,仅有两条蜿蜒曲折的小道,将这个村庄分别与三乡和水沟庙紧密相连。此地偏僻幽静,绵延十几里的小路仿若一道屏障,隔绝了外界的喧嚣。尽管这里并不富裕,然而村民们却凭借勤劳的双手,实现了自给自足,在这片宁静的土地上过着悠然的生活。

抗日战争时期,日寇铁蹄如恶魔般肆意践踏着中华大地。然而,英勇无畏的中国人民奋起反抗,给予侵略者迎头痛击。当日本军队踏入宜阳地界时,彼时已处于抗战后期。此时,日军兵力捉襟见肘,尽显颓势。

那大约是1944年,彼时,有三名日本兵,自恃装备精良,且知晓抗日大部队并不在此处,便沿着蜿蜒崎岖的山路,从水沟庙一路烧杀抢掠而来。他们所经之地,火光冲天而起,尸横遍野,凄惨的哀嚎声不绝于耳。村里的百姓听闻从前方逃难而来之人诉说日军的种种恶行后,惊恐不已,纷纷朝着村后的后坡沟仓皇逃去。

村子的西面与北面,皆有仿若山间峡谷般的深沟。沟中虽无嶙峋怪石,却地势起伏、崎岖不平,其间遍布着参天大树。这片区域,宛如世外桃源,成为人们躲避战争灾祸的绝佳之地。然而,三个日本鬼子获悉了这一情况后,便在后面穷追不舍。

我的堂伯名为郭书馨,他身形魁梧壮硕,体魄强健有力,性格刚直坚毅,骨子里透着一股顽强不屈的韧劲儿。堂伯持有一杆土枪,平日里常穿梭于各处山林打猎,以此补贴家用。这一日,他打猎归来,却听闻村庄惨遭日寇蹂躏,被焚烧得满目疮痍,村民们正被日本鬼子疯狂追赶,生命危在旦夕。堂伯听闻此讯,顿时气得怒目圆睁,二话不说,抄起手中猎枪,毫不犹豫地朝着后坡沟疾追而去。

后坡沟地势错综复杂,沟谷深邃幽谧,树木与杂草肆意丛生。堂伯因对这片地形了如指掌,故而能悄无声息地向敌人悄然逼近。只见他伏于沟沿之上,敛声屏气,双目如炬,紧紧锁定着下方那些正嚣张呼喊、举枪胡乱扫射的日本鬼子,怒火在心中熊熊燃烧。

当距离恰到好处时,堂伯毫不犹豫地扣动扳机,“砰”,清脆的枪响瞬间划破寂静。刹那间,一名日本鬼子随着这声枪响,直挺挺地应声倒地。剩下的两名日本鬼子,被这骤然响起的枪声惊得呆立当场,旋即惊慌失措地四处搜寻开枪之人。紧接着,密集的子弹如骤雨般朝着堂伯所处的附近倾泻而来。然而,堂伯毫无惧色,借助草丛与树木形成的天然掩护,在沟壑之中敏捷地穿梭,巧妙地避开敌人射来的子弹。

此刻,他心中唯有一个坚定的念头:击毙鬼子,解救乡亲!他迅速变换位置,紧接着熟练且快速地装填弹药。瞅准时机,他果断扣动扳机,又是一枪射出,击中了另一个日本鬼子。那两个日本鬼子见势不妙,相互扶持着,顺着山沟仓皇逃窜。无奈己方装备太过简陋,鬼子不仅逃脱,还将武器一并带走了。

来到大路上,堂伯书馨考虑到种种因素,没敢再继续追击,遂招呼乡亲们一同返家。大家心里都清楚,鬼子大部队随时可能折返报复。于是,堂伯与乡亲们商议后,决定组织民团。随后,堂伯带领乡亲们在后沟的绝壁上开凿了几个窑洞。这些窑洞在树木的遮掩下,极难被发现,进出需借助绳梯,形成了易守难攻的地势。他们计划,一旦鬼子再次来犯,就让老弱妇孺躲进窑洞,由民团与敌人巧妙周旋并展开反击。好在不久后,日寇宣布投降,这临时组建的民团便也随之解散。

后来,大跃进时期掀起大炼钢铁的热潮,沟里的树木皆被砍伐殆尽,用以烧制木炭。如今,悬于沟壁之上的窑洞,远隔一段距离便能清晰望见。它们宛如历史的见证者,静静伫立,仿佛仍在娓娓叙述着当年那段独特的故事。

这场于小山沟中展开的战斗,虽规模称不上惊天动地,却淋漓尽致地彰显出中国人民坚韧不屈的精神。堂伯凭借自身的勇敢无畏与满腔热血,于那黑暗如晦的年代,为乡亲们撑起了一片饱含希望的天空。他的事迹,如同一座不朽的灯塔,激励着一代又一代的人。每当面对外敌入侵、遭遇艰难险阻,每个人都应当仁不让、挺身而出,以奋勇抗争之势,捍卫祖国的尊严,守护人民的幸福。

作者简介:郭高峰,曾用名崤山新雨,洛阳市宜阳三乡镇人。

举报