精华热点

精华热点 河南永城人物志::鲁紫铭{民族英雄鲁雨亭之父,原永城县副县长、林业局长,著名爱国民主人士}

河南

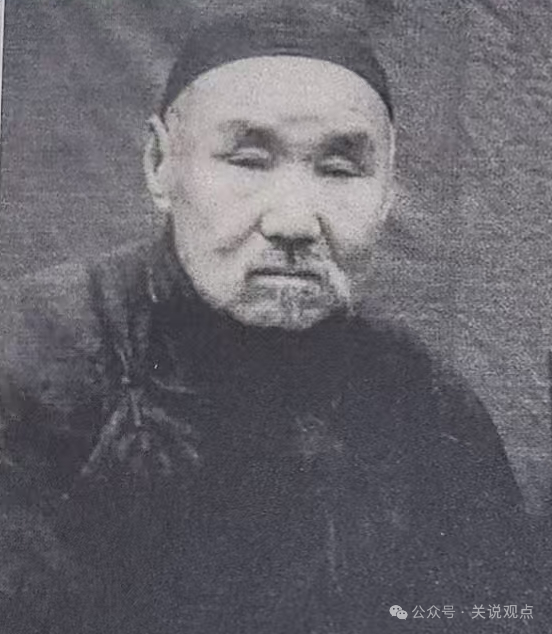

编者按:鲁紫铭先生是著名民族英雄鲁雨亭之父,也是著名的爱国民主人士,曾任建国豫军副官长,执法官,永城县副县长、林业局长,省、县人大代表,政协委员等。本文系鲁紫铭之孙、鲁雨亭之子鲁涌泉写的回忆录。

爷爷名钟监,字紫铭。永城县山城集人。1876年农历10月生。自幼入私塾读书,聪明过人深得老师赞扬。早年曾做过前清附生。1893年后,投笔从戎。1898年回籍,被选为永城县议长。后历任教育会长,执法官等。1925年曾参加孙中山先生组建的革命军--建国豫军,当过副官长。愤于军阀专横,回籍办林业、办教育。解放后,曾被选为皖北(当时永城属皖)人民代表、政协委员。后永城归河南,又被选为省、县人大代表,永城县副县长及林业局长。

常言道:“有其父,必有其子”;我倒回来说:“有其子必有其父,就是说:“有我那位为国为民无私奉献的父亲鲁雨亭烈士;”。必然有我为国为民无私奉献的爷爷鲁紫铭。

原中央军委副主席张震将军评价说:“鲁紫铭老先生对革命有重要贡献。雨亭同志参加革命的重要原因之一,就是受了他老父亲民族主义思想的影响。即使雨亭同志参加革命之前,老先生也是一位明达事理、有正义感的老人。鲁老先生做了许多有益于人民的工作,如植树造林,修桥筑路,行医治病等等。所以说雨亭同志参加革命前,鲁紫铭先生已是一位受人尊敬的人物了。何况,他又积极赞助其子抗日革命。他是值得我们怀念的老人。

直接为革命做的奉献

第一件事,父子共同抗日。

1937年5月12日,永城被日寇侵占后,爷爷和父亲决定携全家外出逃难。在谁留乡抗日,谁带全家外出问题上,爷爷和父亲发生了争执,都用各种理由争着留乡抗日。最终父亲以“父老不堪过劳”的理由,使爷爷让了步,决定父亲只身留乡抗日。

但爷爷为什么当初要坚持留下?后来在他给彭雪枫司令员的信中说:“彼时父子争执时,铭即想到抗战之事,究不如留我抗日,铭若战死,尚有我儿可以继之。”可见爷爷已经做好了父子同为抗日牺牲的准备。多么悲壮的报国之心!

当父亲牺牲后,爷爷又是什么态度呢?在致彭司令的信中说:“儿为抗日死,死得其时,此其一;疆场战死,死得其地,此其二;今日入党抗战救国,为争取国家民族之自由与解放而不惜以身殉国主义,此其三;我之教子,不过如是,儿志既遂,我愿亦偿……”为弥补这遗憾,爷爷决定了两件事,他在信中说:“待精神恢复,定当携眷回籍,召集健儿,藉以臂助也。”又问彭司令:“此次随儿阵亡者若干?其中妻儿无所养者若干?父母无所养者若干?分吾地做抚恤理所当然。只要我有力量,不惜以酬!”多么无私的壮举!

第二件事,痛斥叛徒刘子仁,解救革命人员。

当时刘子仁曾任六支队一总队副总队长。父亲任总队长。1938年5月12日,永城失陷后,他就带领全家外逃了。是父亲派人到湖北宜都,严令他返回永城的。他本来就对共产党、对抗日是三心二意的,一心总想着国民党他的旧部队。1940年“四·一”战斗父亲牺牲后,他于同年12月叛变,屠杀队伍中的共产党人及干部、家属。正当他疯狂的时候,爷爷从河南邓县回到了永城,目的是去会见新四军六支队的彭雪枫等领导同志的,但队伍已离家去了路东,未能晤面。但听说刘子仁已叛变杀害新四军人员时,非常气愤,以长辈身份(我们家与刘家有点远亲关系)把他叫来予以痛斥,并要他立刻停止迫害,释放关押人员,他不得不有所收敛。过后,群众反映,如果不是爷爷的痛斥制止,还不知要害多少人呢!

第三件事,建戏院为掩护革命者。

1941年,夏秋之交。我们全家从四川万县移居到河南邓县从此,经常有三三两两从永城来的新四军人员居住家中。后来曾引起当地警察局的注意,经常有人在院外监视,或入宅询问,家人受到干扰,来往同志也有危险。恰在这时,驻防在此的国民党 30军军长池峰城,要建个戏院。爷爷认为戏院是个复杂的场所,便于掩护身份,而池军长又是父亲的旧时挚友,爷爷立刻决定承担建戏院之责。解放后,爷爷曾在给当时的河南省长吴芝圃的信中回忆说:“我用了一年零六个月的辛劳,心血费尽,金钱花尽(方将剧院建成),但精神得到很大安慰。来往的革命同志,有了安身之所,免除了暗中活动意外之顾虑。

做人民的喉舌

一是为民请命。

在为爷爷立的碑文中,记载着这样一件事:满清宣统二年(1910年),当地闹灾荒,但姓杨的县令还要加征官税。爷爷不畏权势,上书县令免税,未获批准。复上书河南巡抚,终获准并训斥了杨县令。杨县令为此怀恨在心,伺机报复。当时爷爷在县内也任有职务,他就把救灾的任务交给了爷爷。

这个差事,对贪心人是个“肥差”,但对爷爷却是个“苦差”,杨县令想以此抓爷爷的“把柄”。爷爷认为,这是为饥民办事,义不容辞。碑文记载,爷爷经数月的日夜辛劳,数十万救灾款分文不差,受到了上上下下的一致赞扬,就连那位杨县令也不得不佩服,并对爷爷改变了态度。

二是为民申冤。

我们在邓县居住时,一次,在城郊三里小黄庄,发生一起谋财害命案。该村一个农民不知为什么得罪了保长,保长就借机诬陷,又串通警方把农民抓进监狱,对他用了各种酷刑。农民的家人得知爷爷主持公道,就找上门来,据实说明情况。爷爷非常同情受害人,托人去政府和警局申明实情,他们又找不到证据,终被释放。

邓县农村,有一个小学教员,因为替被国民兵吊打的农民说了几句公道话,发生争吵,被抓进监狱,受了各种酷刑,双腿也被打断了,其父慕名找爷爷申冤。爷爷不怕风险,四处奔走,经一个多月终被救出。

我们在爷爷当年建的“社会大戏院”旁边,见到一位年高的老人,交谈中知他是当年豫剧老演员。他深情地说,要不是鲁紫铭给我们留下这戏院,我们那些演员早没活路了。

当年爷爷在邓县住的堂屋大门两边,写了一副对联:“放开肚皮装气 挺起肩臂做人”。这正是爷爷面对当时的环境,处世做人的真实写照。

倾心公益事业

一是植树造林。

二十年代的一天,爷爷同父亲闲谈时,父亲说:“山城集周围都是山,但老百姓却无柴烧。我们拿出几十亩地做苗圃,请林师傅指导育苗,而后种树,光是树叶干枝群众也烧不完。”父子俩人,从植树解决烧柴,又谈到用林业救饥荒、办教育、办医院等慈善事业。最后决定以父亲自起的“鲁鹏”之名,向当局申请“领山造林”,从此成了爷爷的毕生事业。

1929年,爷爷用60块银元,从徐州请来了园林师孙金士指导。拿出十多亩地育苗数十万株,每年到植树季节,都要领一、二百人上山种树。爷爷为植树前后用去自己的土地 200余亩,到解放后不久,我们回乡时,看到周围山上都已绿树成荫,各种果子满枝头。

爷爷为林业操劳了一生,整整花了40年,直至老人家七、八十岁时,还兼着林业局长之职。

二是办教育“为国储才”。

1928年,爷爷在堂屋的门楣上书写、雕刻在砖上“为国储才’四个大字。这是爷爷爱国心的体现,后来也成了他为之奋斗一生的另一个事业。

如何“储才”呢?办教育。我们从爷爷书写的几个对联中可略见其教育思想。他认为“大事业从小学做起,大豪杰自儿童养成。”因此爷爷特别注意小学教育,认为这是打基础的教育,为此,他一生先后办了 42所小学。

教育的具体实施:用办林业的收人,解决部分教育经费问题;办“师范班”和请进来,解决师资问题。校舍就设在我们家的营垣子大院内,小学名为“第五完小”及师范班。

在“完小"和师范班,培养了一批又一批学生。后来不少人成了抗日的骨干,新中国的高级干部,如鲁禹道、鲁健,我家出了农业科学家、医学家、优秀教师,爷爷“为国储才”目的达到了。

为民救急解困

一是为了群众度“春荒”。

解放初期,我和在外的姊妹回乡探望。有一天,我们到山上去玩,我看到在我周围,多是成荫的榆树,我脱口而出“怎么种这么多榆树?”语音刚落,恰被在附近的一个老大爷听到了,他答话:“你们不是咱乡人吧?这榆树是鲁县长(当时爷爷已被选为副县长)当年为百姓度春荒种的。因为榆树发芽早,开花早。它的叶子、花、甚至树皮都可以为家人度春荒充饥。”我听了感慨万分!爷爷处处想到解群众之急。

二是收留一对恋人。

在邓县某日,突然闯进男女两人。说是从家逃难出来,现在已身无分文,请爷爷救助。爷爷二话未说,就把两人收留了。后才知是一对恋人,爷爷奶奶为他们准备了新房,并举行了简单热闹的婚礼。他们住了两三个月后,爷爷给他们凑足了路费,临别时,他们感激得泣不成声。

三是赞助有志青年。

我弟弟鲁如陵,在石家庄和平医院工作时,突然一位姓王的青年来访,他是知道了如陵弟同爷爷的关系,特地登门来的。

他自我介绍说,我是当年在邓县,由你爷爷安排在戏院工作。当时,我是看到社会的黑暗,个人前途渺茫,去投奔你爷爷的。老人家是一个十分开明热心的人,花费了不少心血,全力帮助我。后来在你爷爷的帮助下,读于西安交通大学铁路工程设计,毕业后,参加过国家重要的铁路设计工作。

爷爷收留人最多的是每年的寒、暑假,在外地上学的大哥如坤、大姐如贞,都要带着无家可归的同学来居住,返校时,还尽其所能给点零花钱。当时家中并不宽裕,开学的时候,爷爷东奔西跑地去别人家为我们借学费及食宿费。

四是送医送药。

当年我的家乡是个缺医少药的地方。家人和群众都被看病难、抓药难所困扰。爷爷为解决这个难题,买了许多医书自学,还经常同山城集唯一的一个老中医来往,切磋医术药理。

每次到外地去,也不忘请教当地名医。就这样,爷爷逐渐从自学和给家人的看病实践中,成了远近知名的、不是医生的“名医”。后来逃难到四川,又回河南邓县,爷爷走一路,为人治一路病。

有一年当地闹瘟疫,爷爷配药,奶奶煎药,家人发药,救治了不少乡亲。后来治愈者拖儿带女地来感谢爷爷。

长着穷人的“心”

爷爷的心始终装着群众,特别是穷苦大众。

从我记事起,就知道我们家有个不成文的“家规”:凡来借粮的人,决不让空着粮袋回去;凡来门口要饭的,决不让空着碗走;路上遇到伸手要钱的,决不让空着的手缩回去。这是爷爷命奶奶言传身教留下来的。

有一年爷爷到开封去看望妹妹如聚和如贞大姐,住在旅馆里。一天,爷爷让她去买花生仁,并特别嘱咐“看谁穿得最破,年纪最大就买谁的。”她跑出去看看,又回来对爷爷说:不仅有老大爷、老大娘,还有穷孩子,怎么办?爷爷听后,又多给她点钱。她买回来后,对爷爷说:“我每人都买了一点。”爷爷称赞地说:“这样好!这样好!”

在邓县,有一年春节时,爷爷受到了两家的邀请,但又是同一时间,发生了冲突。一家是邓县有权有势的张家;另一个是受过爷爷恩惠,但家境不太好的平民百姓刘家。家人问爷爷到谁家去?爷爷回答:“张家请客只是为了拉关系的官场应酬,同时他办一次宴会是轻而易举的事;而刘家,是真心诚意请我的,再说,他办几样简单的菜也不容易!我怎么能辜负了他的盛情--就去他家。爷爷不怕得罪权贵,去了普通人家。

勤俭持家

爷爷虽然为国为民无私奉献了一生,但在日常生活中,却是非常勤俭朴素。

首先是吃的方面。

我们家虽是个殷实之家,但不是每天大鱼大肉过日子。一般在过年、过节或有客人时,才能吃到。平时都是粗茶淡饭,吃的是自己种的菜,腌的菜。爷爷日常唯一的营养品,就是早餐几个荷包蛋。

其次是穿的方面。

那时家人穿的,都是自己纺线织的粗布,很少穿过“洋布”。衣服总是大孩子穿了给小的孩子穿。我印象最深的一件事是那套爷爷穿的“长衫马褂”不知道什么时候做的。只记得抗日前就穿过。拜访当时有些身份或名望的人,都作为“礼服”穿。这套“礼服”从抗日前穿到胜利后。

再次是用的方面。

爷爷写文章或重要的信件,都是先打草稿,用的草稿纸,都是我们已用过的作业本或演草本。爷爷先用毛笔打草稿,用的毛笔也多是我们练习写字感觉不好用的笔。凡外地寄来的信封、信纸。爷爷都翻过来给我们写信。

爷爷的远见卓识

一是政治方面的远见卓识。

坚信抗日必胜。这里只引用一下彭雪枫司令员看爷爷给父亲的信的评语:“……字里行间,不以家事为意,却殷殷关怀抗战的最后胜利!老先生主战不主和,切望团结反对分裂。有必胜信心,无失败念头的情意,洋溢纸上。

1938年上半年,国民党师长池峰城,因在台儿庄抗日时受了伤,在重庆养伤。当时我们全家同池家都住在万县。爷爷曾随同池的妻子及子女到重庆去探视。有一天晚饭后,爷爷同池及其三太太崔玉娥在院里聊天。谈到当时的抗日形势时,爷爷联系国共两党和发展形势时说:“现时的两党政策主张,要使抗战胜利,必须按共产党的团结抗战政策才能实现。”关于两党的发展趋势,爷爷指着面前的两棵树比喻说:“现时的国民党,就像那棵枝繁叶茂的大树,但它的发展趋势是走向衰老方向的;共产党像那棵小树,现在虽然还小,但它是向上发展的,会越长越大。真正有前途的还是那棵小树。"借此,爷爷劝池峰城应认真考虑选择自己的政治前途了,走好今后的路。当时他的三太太说:“鲁老伯说得很有道理。”后来,池峰城为地下党做了不少事,最后被定为起义人员。

二是生活方面的远见卓识。

这里我引用我如坤哥写的一段话:“1938年,爷爷、奶奶携全家20 多口人逃难到四川万县。可想而知,二十多口人的吃用,是个巨大的压力。虽然逃难准备了一些钱款,但只能'坐吃山空’前途堪忧。在这样的情况下,爷爷充分显示了他的远见卓识,使家人解决了吃饭问题。

“一到万县,爷爷就预见到物价必涨,怎么办?爷爷想了一个妙法,避免日后的吃饭困难。他和当地粮店达成协议,把家里现有的资金作了谋划,拿出尽可能多的钱买粮店的大米,存到店家,随吃随取。又因为不要有现粮就能赚粮钱,所以店家也很乐意,等于无本有利。不久,粮价就飞涨起来,但我们在万县住时,很长一段时间,都是吃的'廉价粮’。”

作者简介:鲁涌泉,鲁紫铭先生之孙、鲁雨亭烈士之次子。