潘福忠,男,汉族,1949年生,辽宁省沈阳市人。1968年插队到辽宁省铁岭市西丰县,1973年回沈工作。1985年考入鲁迅美术学院工艺系就读,1987年毕业。自幼酷爱书法绘画,1964年重师爱新觉罗庆厚学习书法。2009年退休至今。作品多次参加活动并获奖。

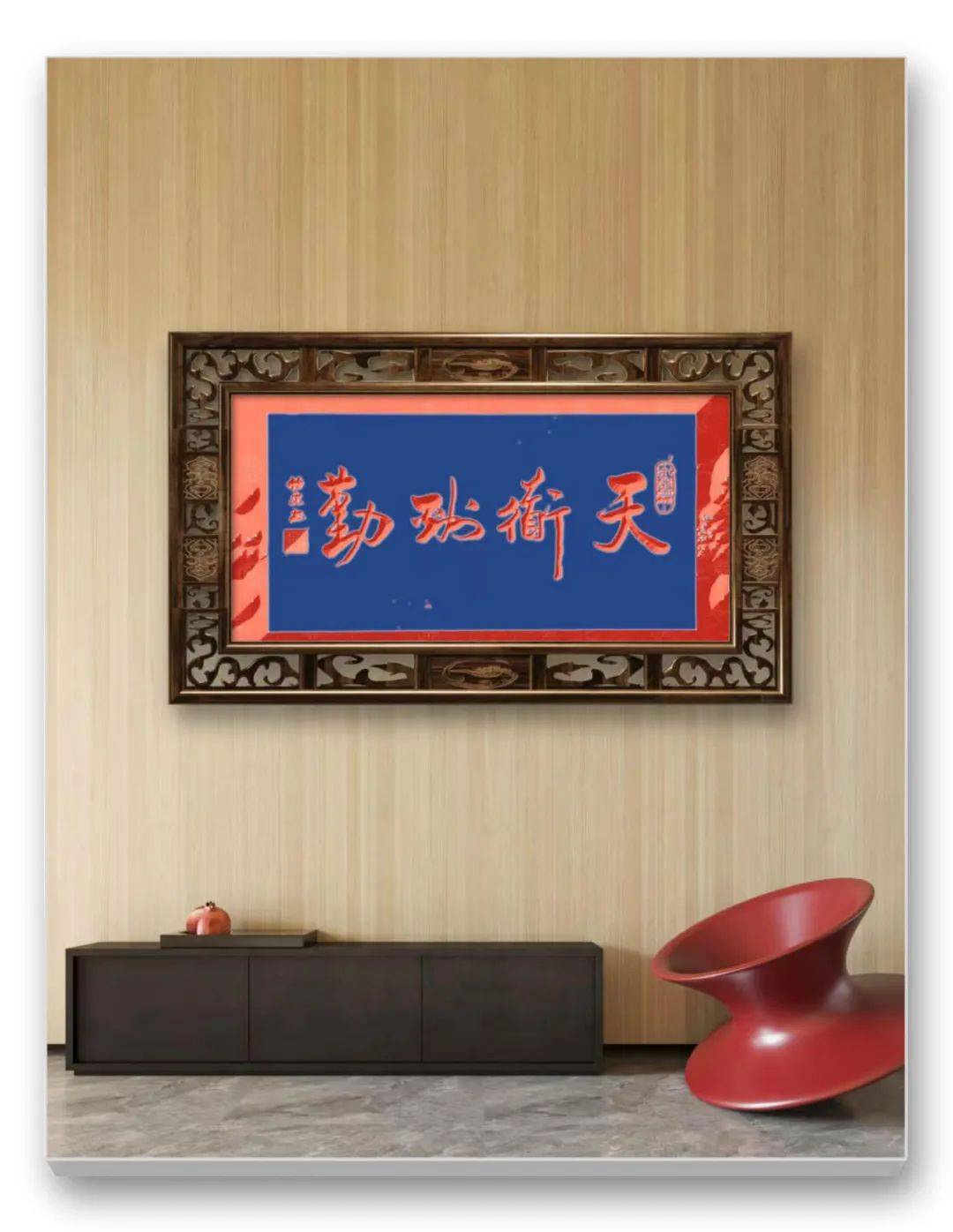

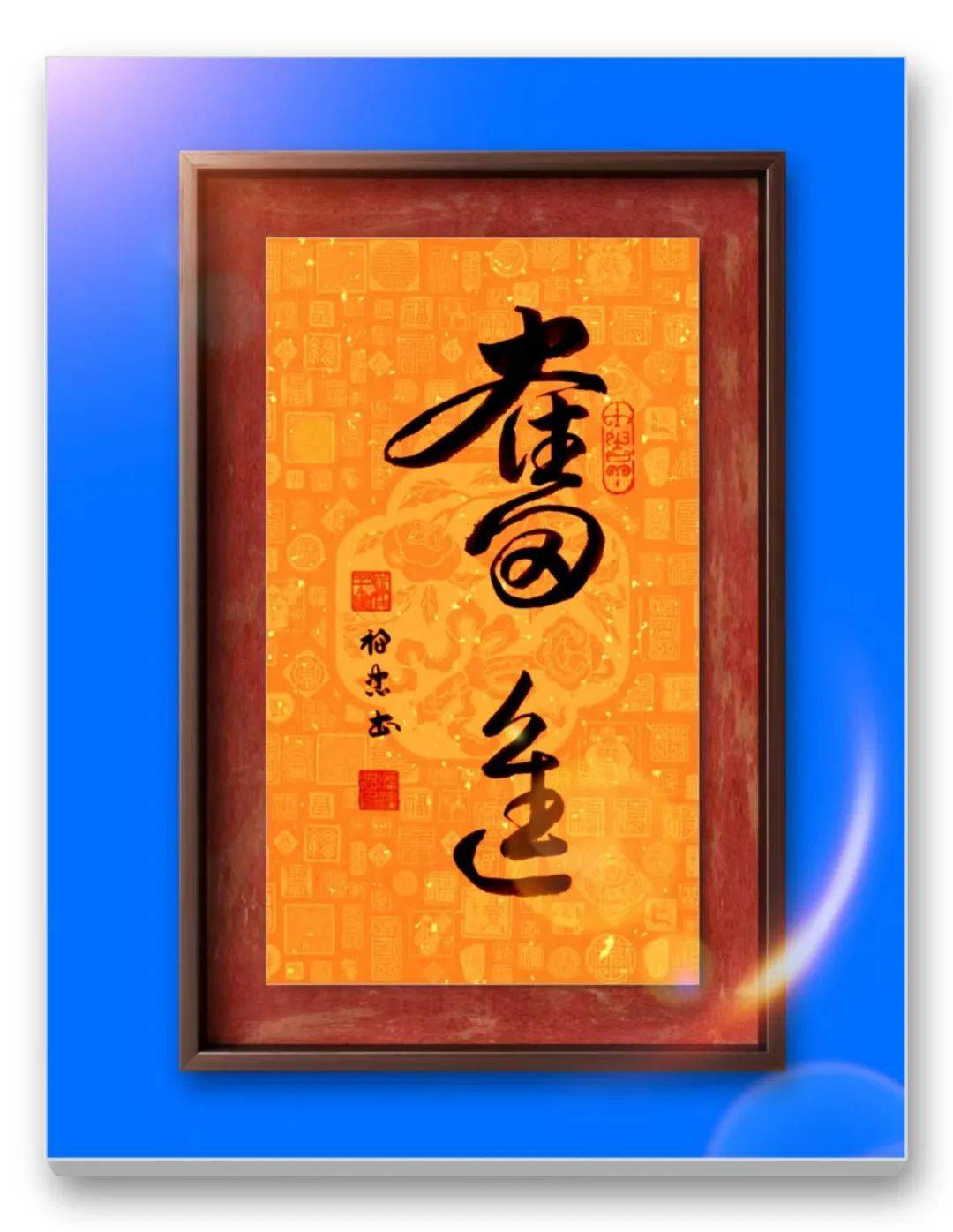

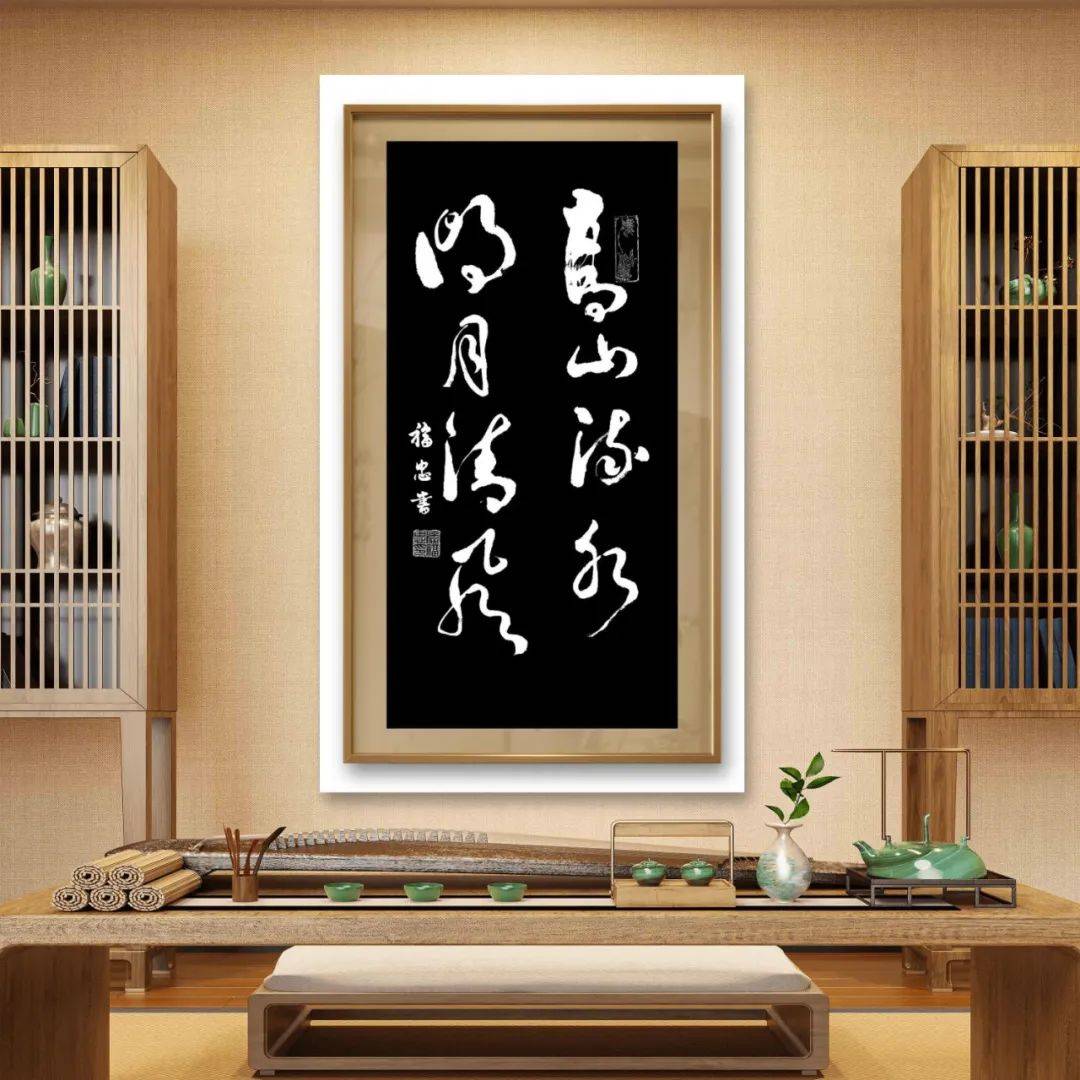

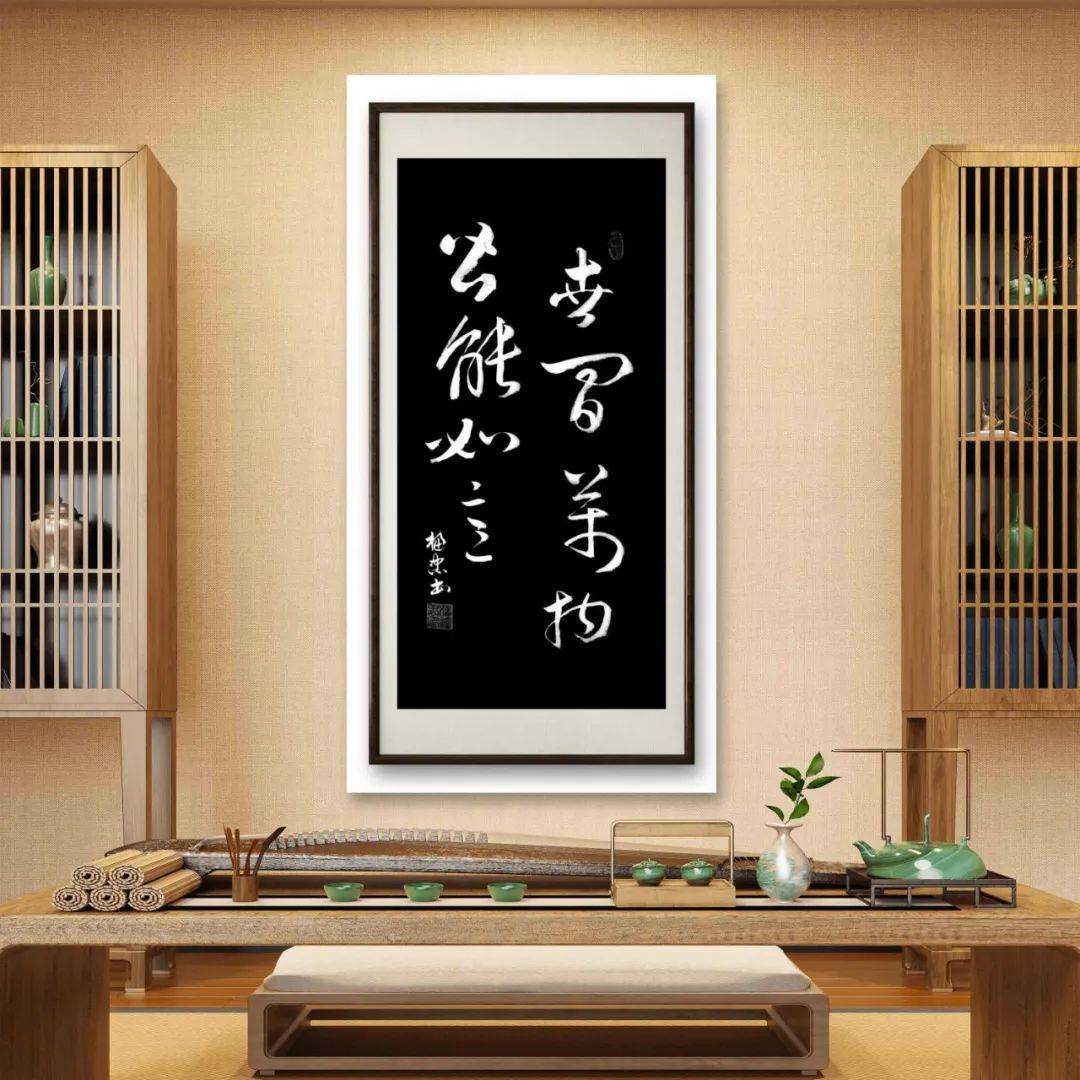

当代书坛书法家潘先生是一位扎扎实实的翰墨实力派,实力来源于他恒久历练的碑帖功夫,诸书皆成,博涉多优,写楷书法度严谨,极有金书锦字的成色。这种书法修养,正是当代书坛稀有鲜见的笔墨成就。当然,令他大著其名的书法修养,还主体来源于他对草书一体的精研覃思。不妨就他的草书创作为观察入口,一览依书抒情的痛快淋漓!

现为:中国书画家协一级书法家、中国翰林书画院院士,中国书画家协会理事,人民书画院会员,中国书画家频道会员,北京巨匠丹青书画院院士。

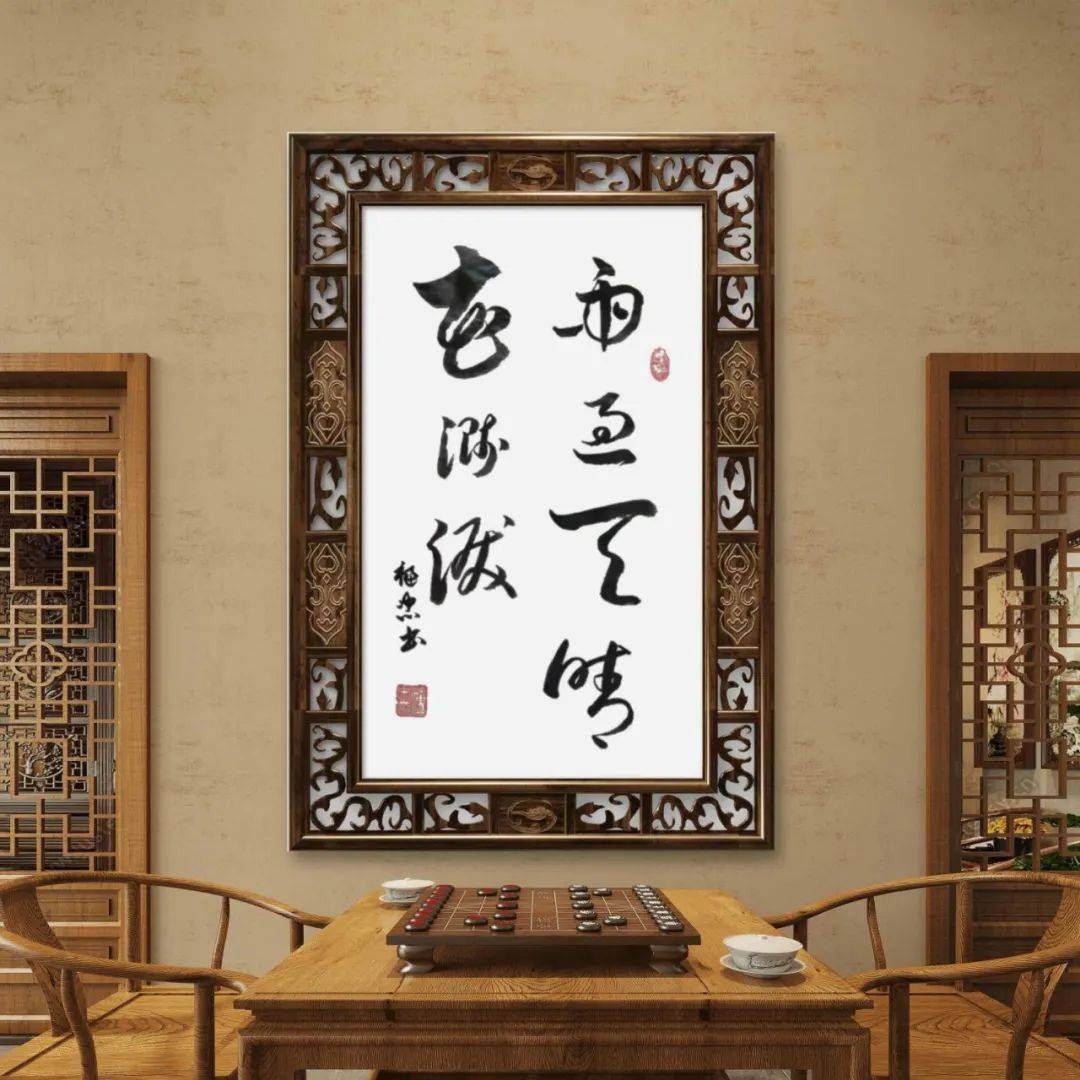

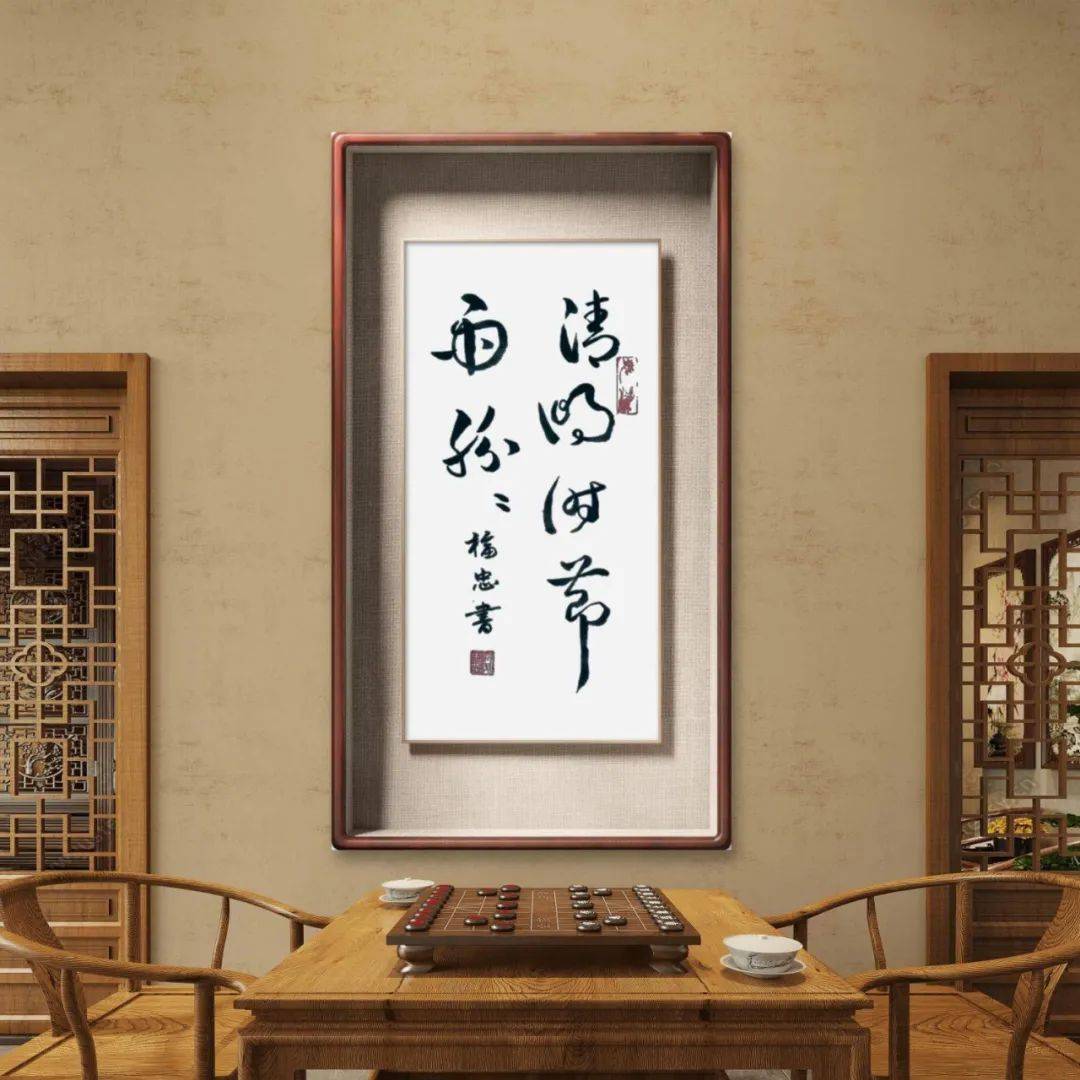

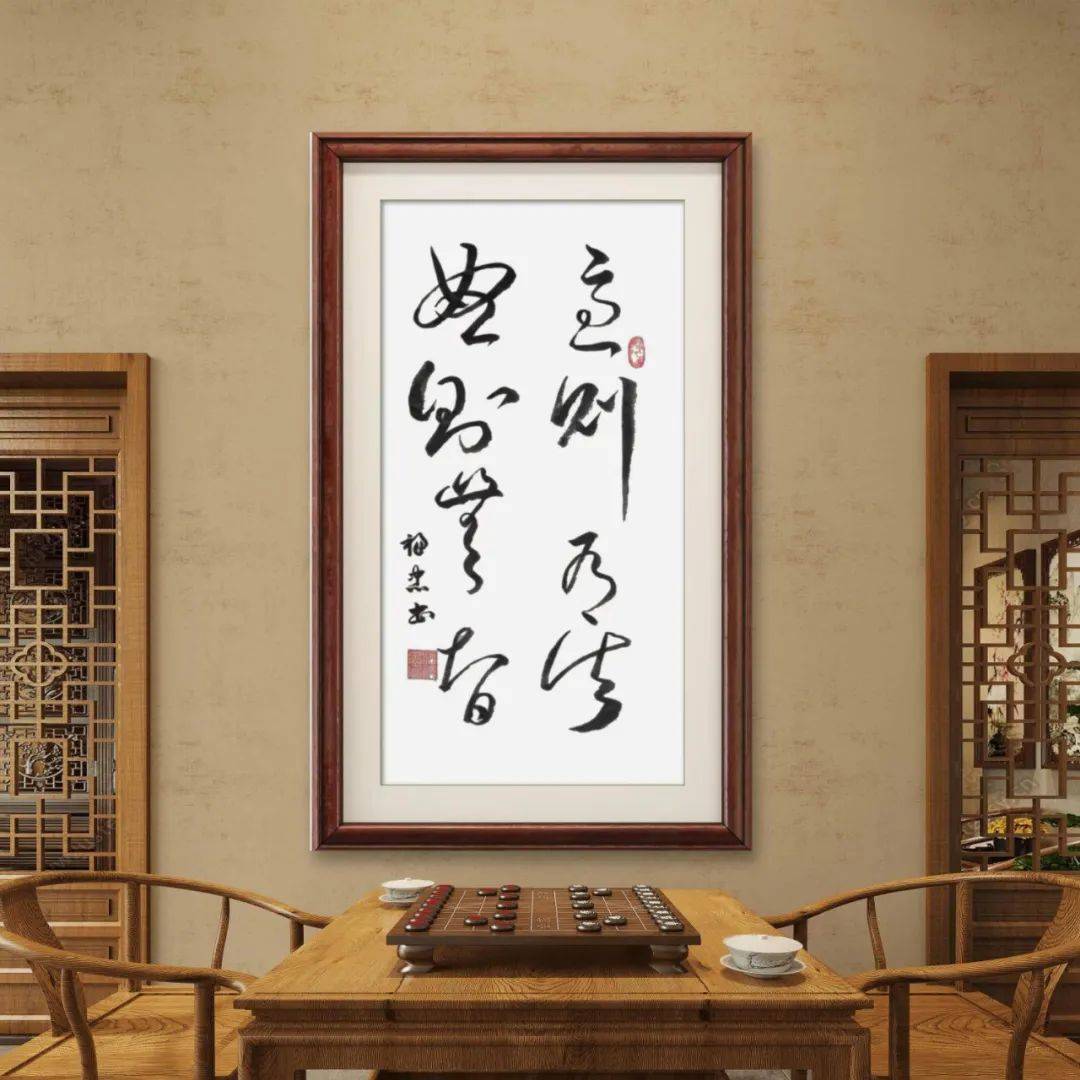

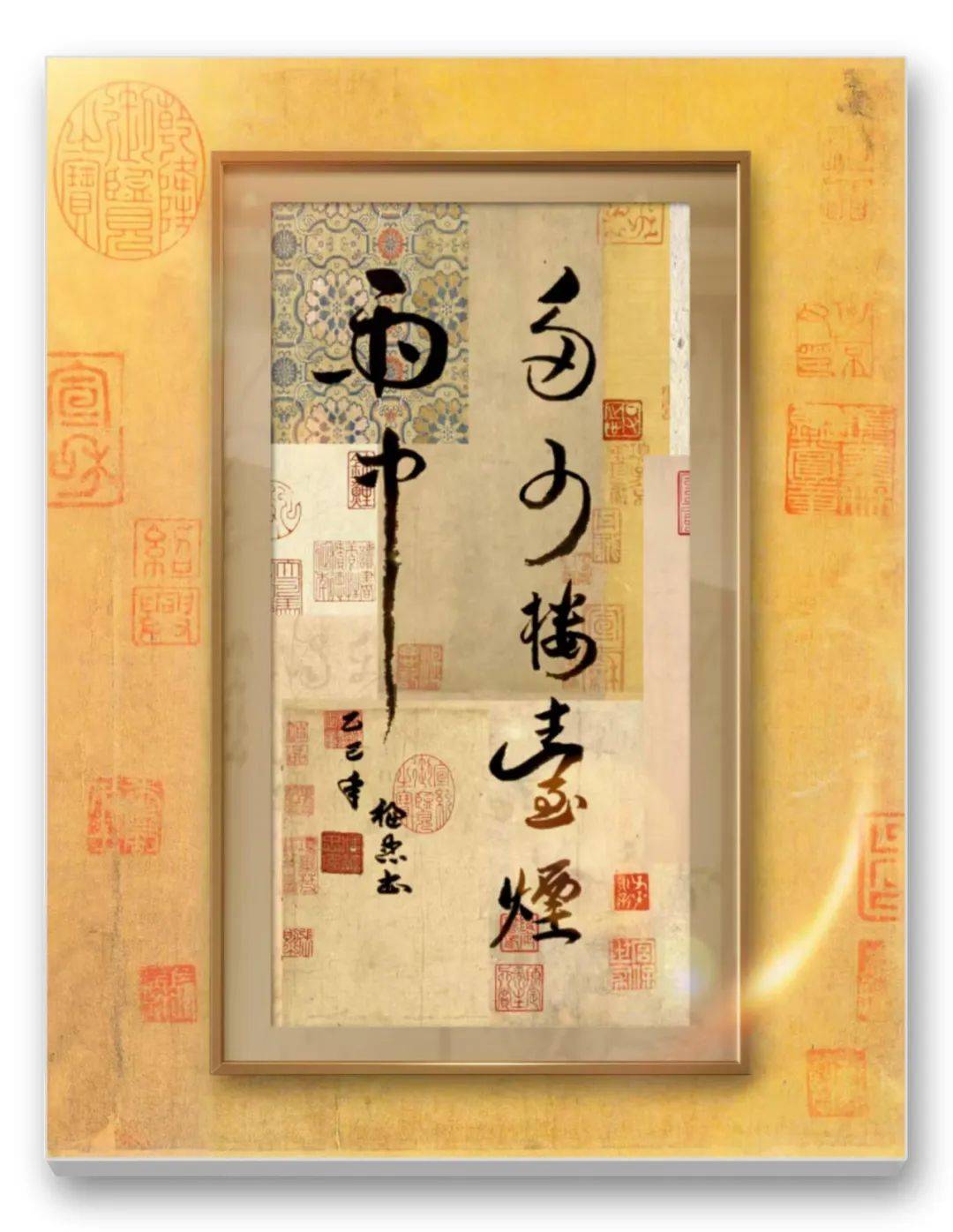

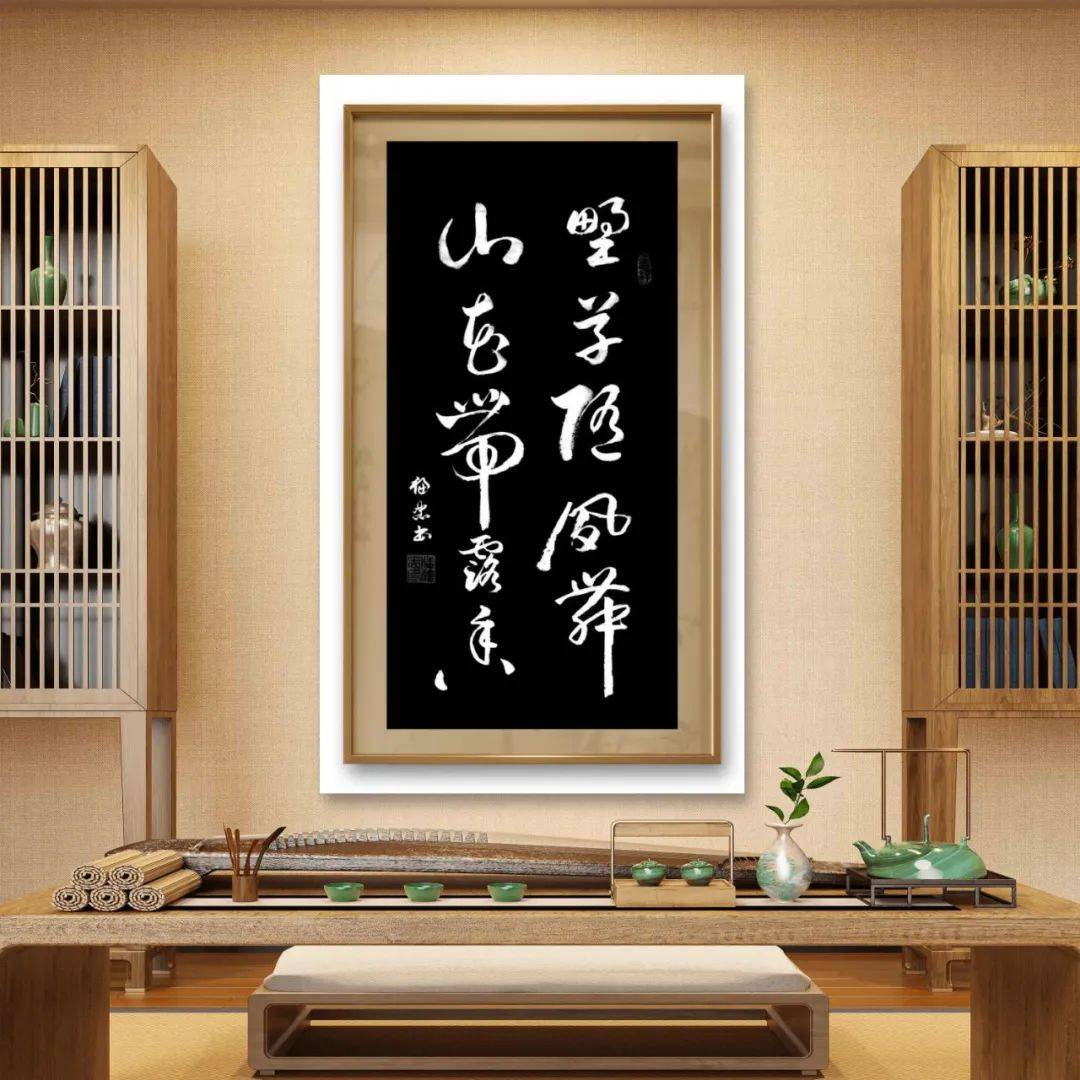

潘福忠先生执笔运毫之际,似有清风入怀,以禅意贯穿笔墨始终。其运笔之妙,在于"以意遣笔"的自由境界——腕底毫锋宛如游龙,刚柔并济间尽显文人风骨。提笔时若蜻蜓点水,轻盈灵动;按笔处似铁画银钩,力透纸背。在长线条的挥写中,笔锋时而藏锋敛锷,积蓄千钧之力;时而露锋取势,迸发凌厉锋芒。这种刚柔转换并非刻意为之,而是内心气韵自然流淌的结果,恰如苏轼所言"无意于佳乃佳",尽显文人书法的洒脱气度。

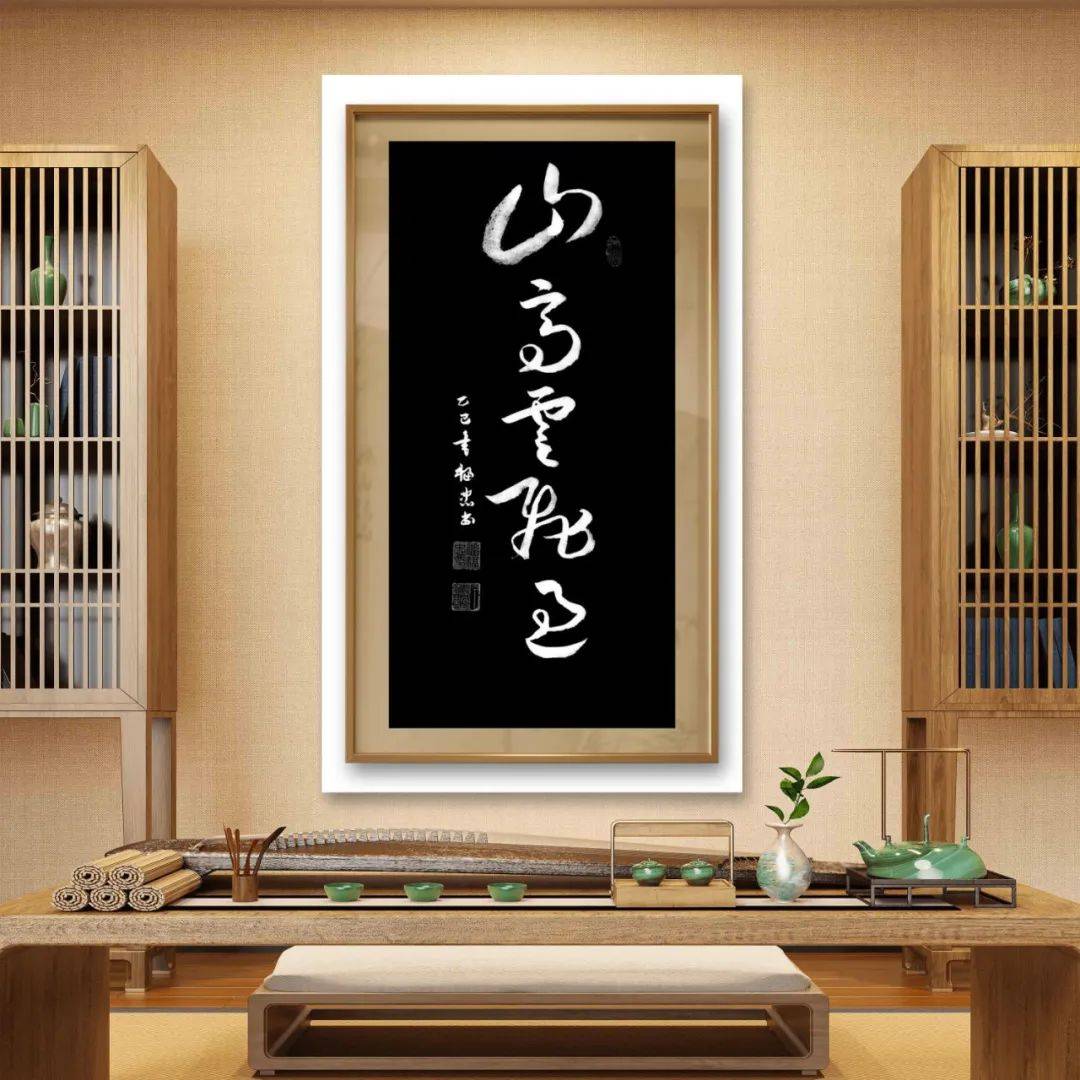

墨法运用更是潘福忠先生的拿手绝活。浓墨重彩时,如苍松遒劲,墨韵深沉,似有"高山坠石"的磅礴气势;淡墨轻染处,若寒梅映雪,清逸空灵,犹见"渴骥奔泉"的灵动神采。枯笔飞白穿插其间,形成独特的节奏韵律,使整幅作品墨色层次丰富,宛如水墨丹青般富有诗意。尤为精妙的是,先生善于在疾徐交替中控制墨色变化,让浓淡枯润自然过渡,创造出"干裂秋风,润含春雨"的艺术效果。

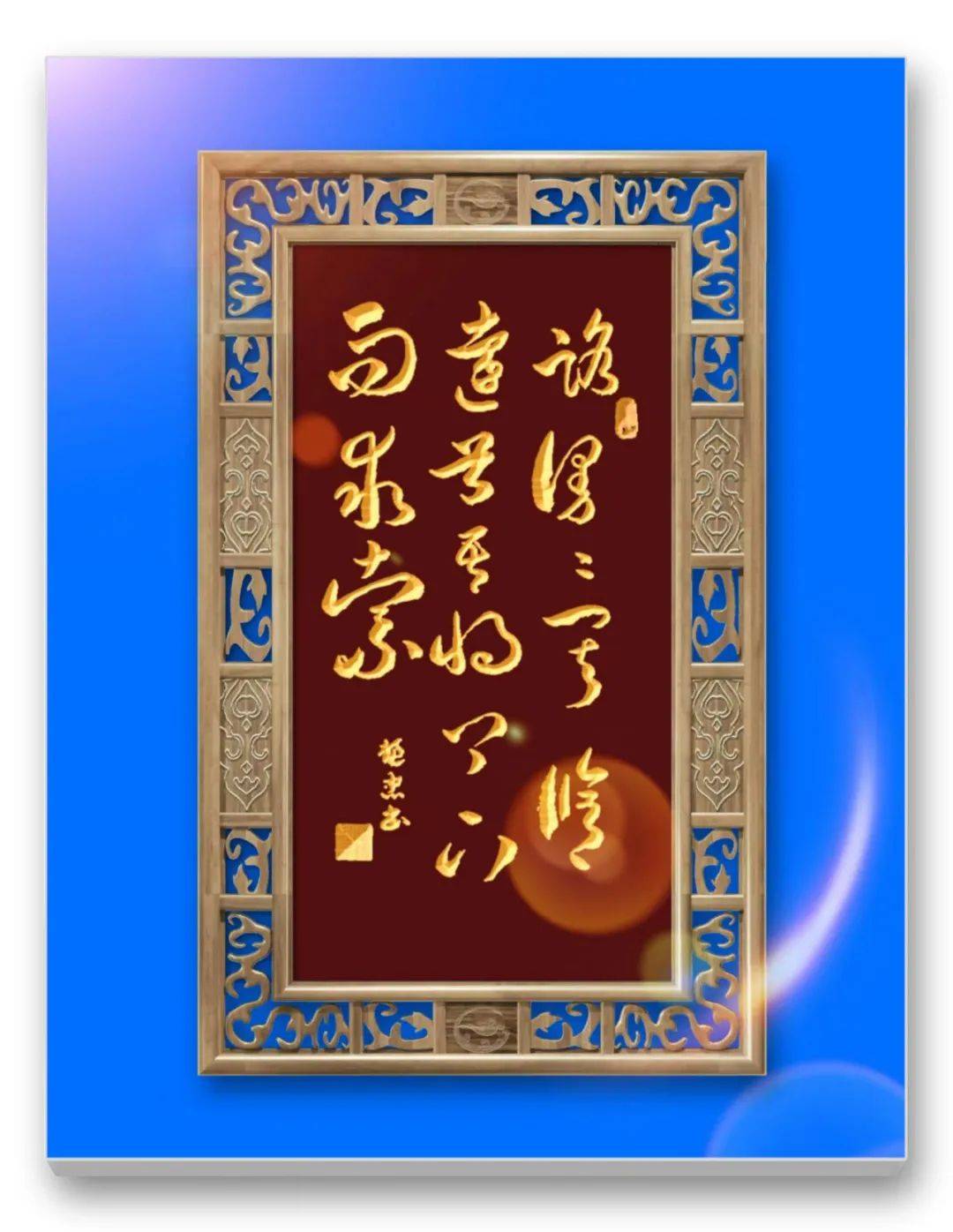

在草书体式上,潘福忠先生既深植传统,又锐意创新。其作品延续了张旭、怀素等草圣的灵动气韵,字与字之间似断还连,行与行之间血脉贯通,形成一气呵成的整体气势。细看每个单字,结构疏密有致,重心或正或欹,既遵循草书结字规律,又融入个人独特理解。特别是在字组关系的处理上,通过大小对比、欹正相生的巧妙布局,营造出跌宕起伏的视觉节奏,使整幅作品充满音乐般的韵律感。

然而,潘福忠先生并未止步于对传统的简单承袭。在用笔上,他大胆尝试斗笔书写,虽尚未完全发挥出斗笔的雄浑气势,但已显露出探索创新的勇气。在保持线条流畅性的同时,注重笔画的厚重感和立体感,通过强化提按顿挫,赋予草书更丰富的表现力。这种在传承中创新的探索精神,正是其书法艺术的魅力所在。

潘福忠先生在章法布局上独具匠心,深谙"计白当黑"的美学真谛。字与字之间,或紧密相连,如高山流水般一气呵成;或疏朗有致,似闲云野鹤般悠然自得。行与行之间的空间处理更是精妙,通过宽窄变化、错落有致的排列,营造出跌宕起伏的视觉效果。在整体布局上,既有大开大合的磅礴气势,又不失细腻精微的细节处理,使整幅作品在奔放中见法度,在变化中求统一。

值得一提的是,潘福忠先生善于运用留白艺术,通过巧妙安排空白区域,使作品产生虚实相生的艺术效果。这种留白并非简单的空白,而是与笔墨相互映衬,共同构成完整的艺术意境。恰如宗白华所说:"空白处并非真空,乃灵气往来生命流动之处。"先生的留白艺术,使作品更具空灵之美,给观者留下无限想象空间。

潘福忠先生的草书不仅是笔墨技巧的展现,更是其精神世界的外化。其作品中处处透露出禅意,体现了"以书悟道"的艺术追求。在快速书写中,线条的疾徐转折、墨色的浓淡变化,无不暗合禅宗"无常"的哲学思想。每个笔画的起承转合,都像是一场心灵的修行,在笔墨流转间达到物我两忘的境界。

我们相信,凭借着对艺术的赤诚之心和深厚的文化底蕴,潘福忠先生必将在书法艺术的道路上不断前行,创作出更多具有时代精神和个人特色的优秀作品。他的艺术探索,不仅为当代书法创作提供了有益借鉴,更为中国书法艺术的传承与发展注入了新的活力。在未来的艺术道路上,期待潘福忠先生能继续以笔墨为舟,在传统与创新的海洋中扬帆远航,书写属于自己的艺术传奇。

(文/田野)

欢迎点赞留言,喜欢老师作品随时留言联系我们。