精华热点

精华热点

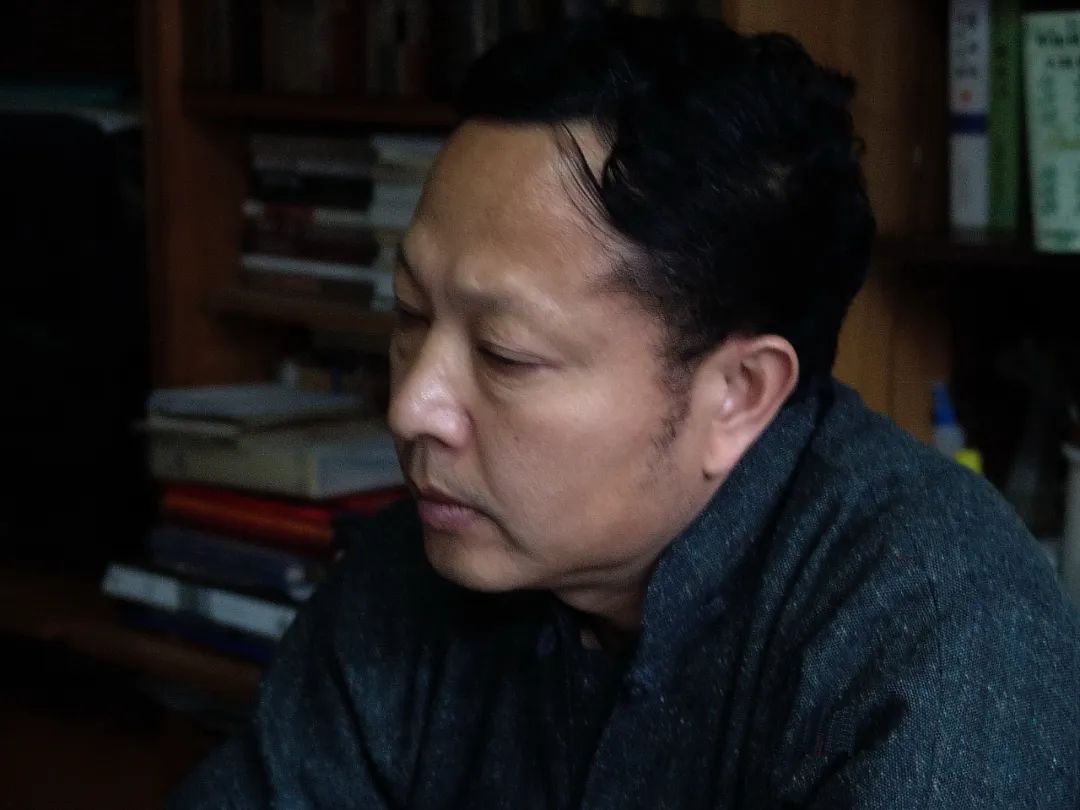

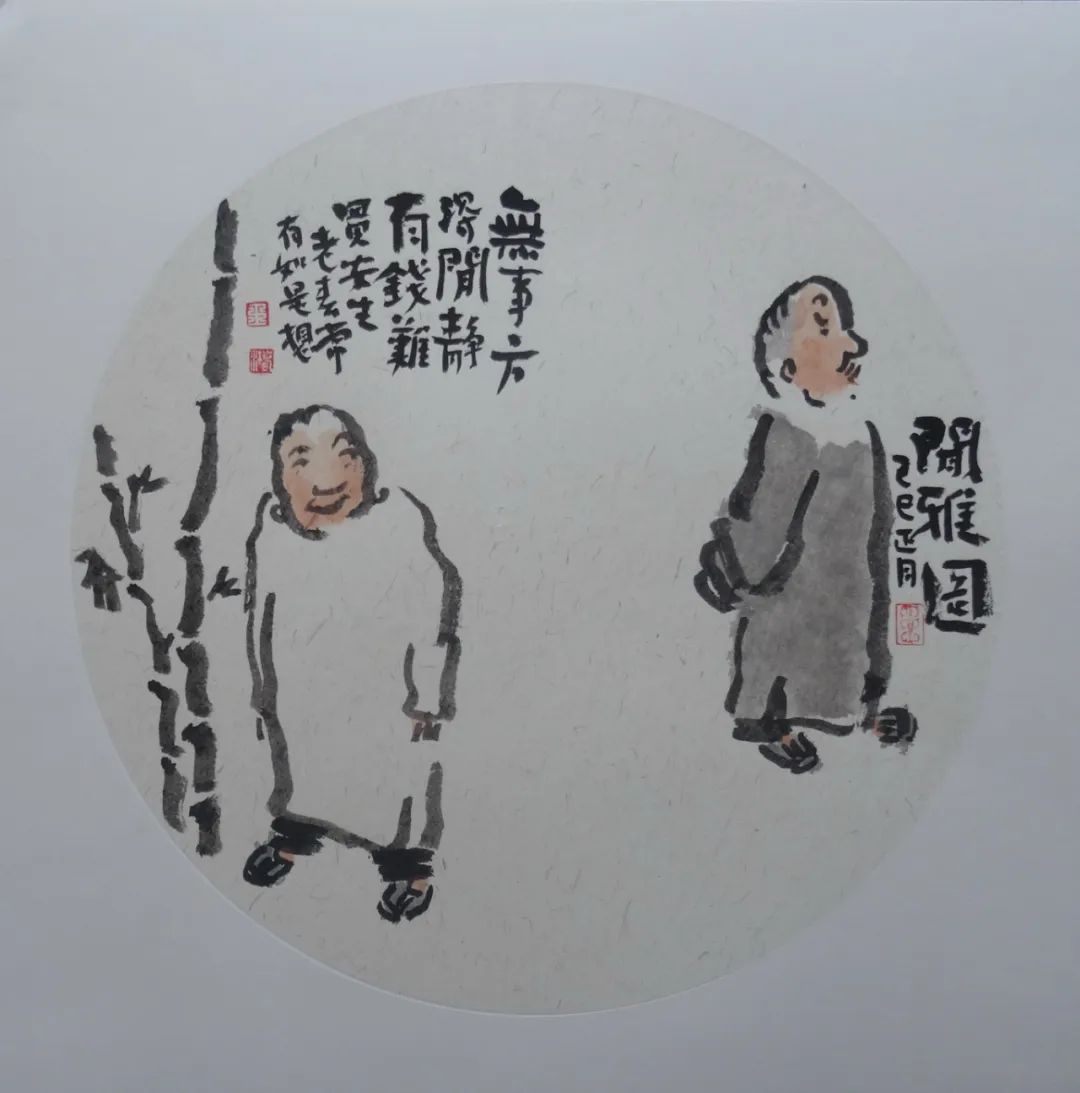

在当代文人画的坐标系中,王春江(号懒王老春)的创作呈现出独特的解构主义特质。这位自称"半客钱塘"的画家,以50×50cm的方寸天地构建起充满悖论的视觉剧场,其题跋文字与图像构成的互文关系,犹如在宣纸上展开的当代寓言。通过分析其2016至2025年间十五组文画作品,我们得以窥见一个当代知识分子在价值断裂时代的自嘲式抵抗。

释文

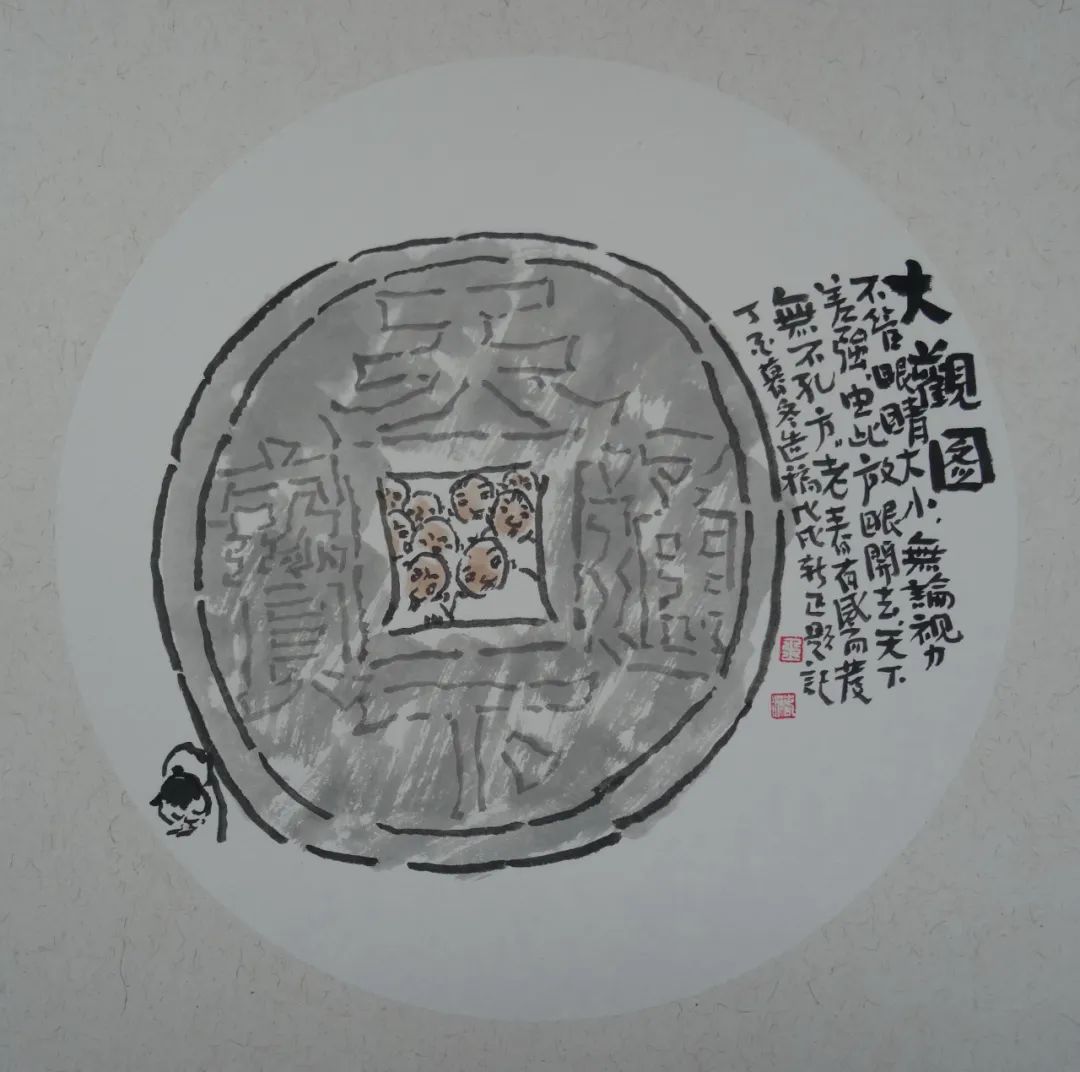

不管眼睛大小

无论视力差强

由此放眼开去

天下无不孔方

老春有感而发

丁酉暮冬造稿 戊戌新正题记

一、诘问体系:物象的反向阐释

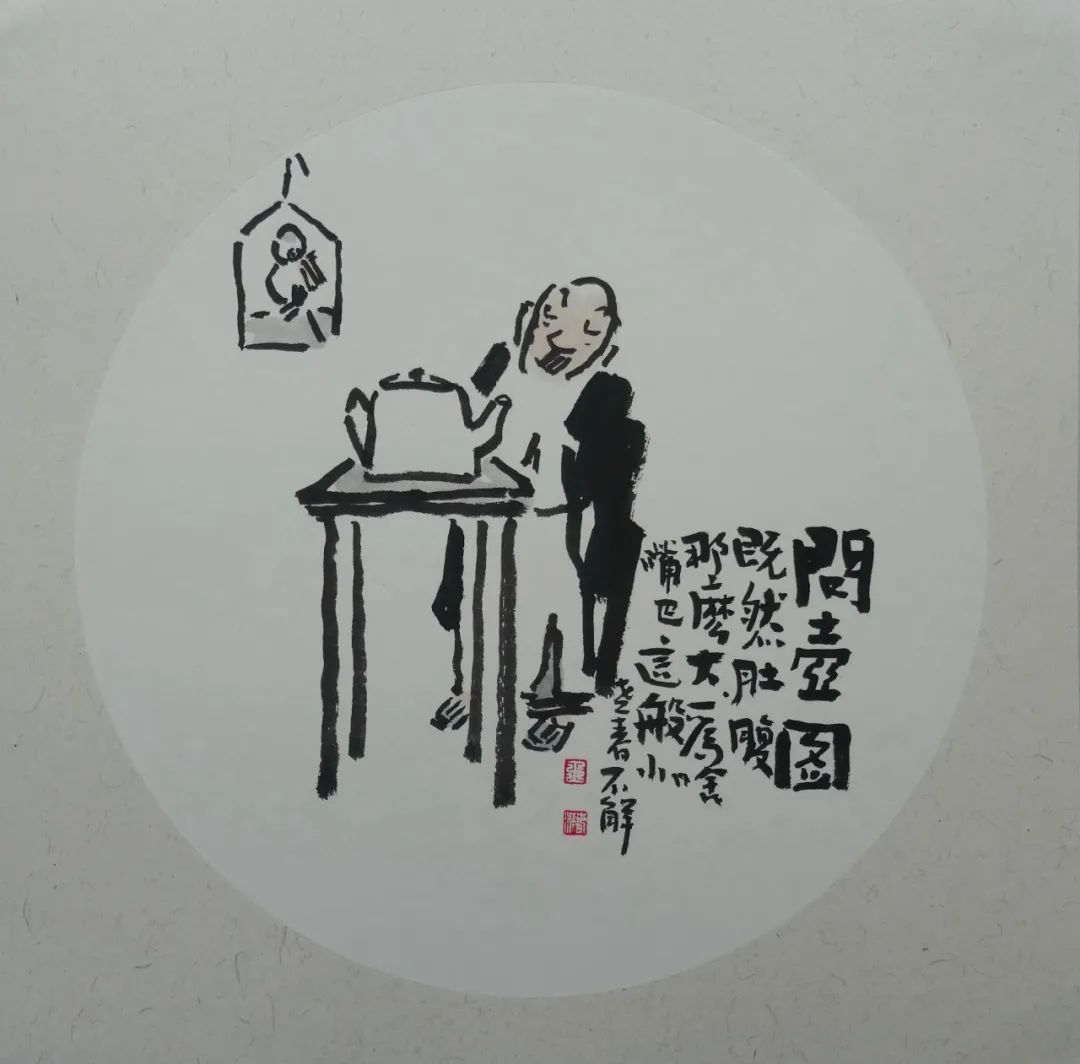

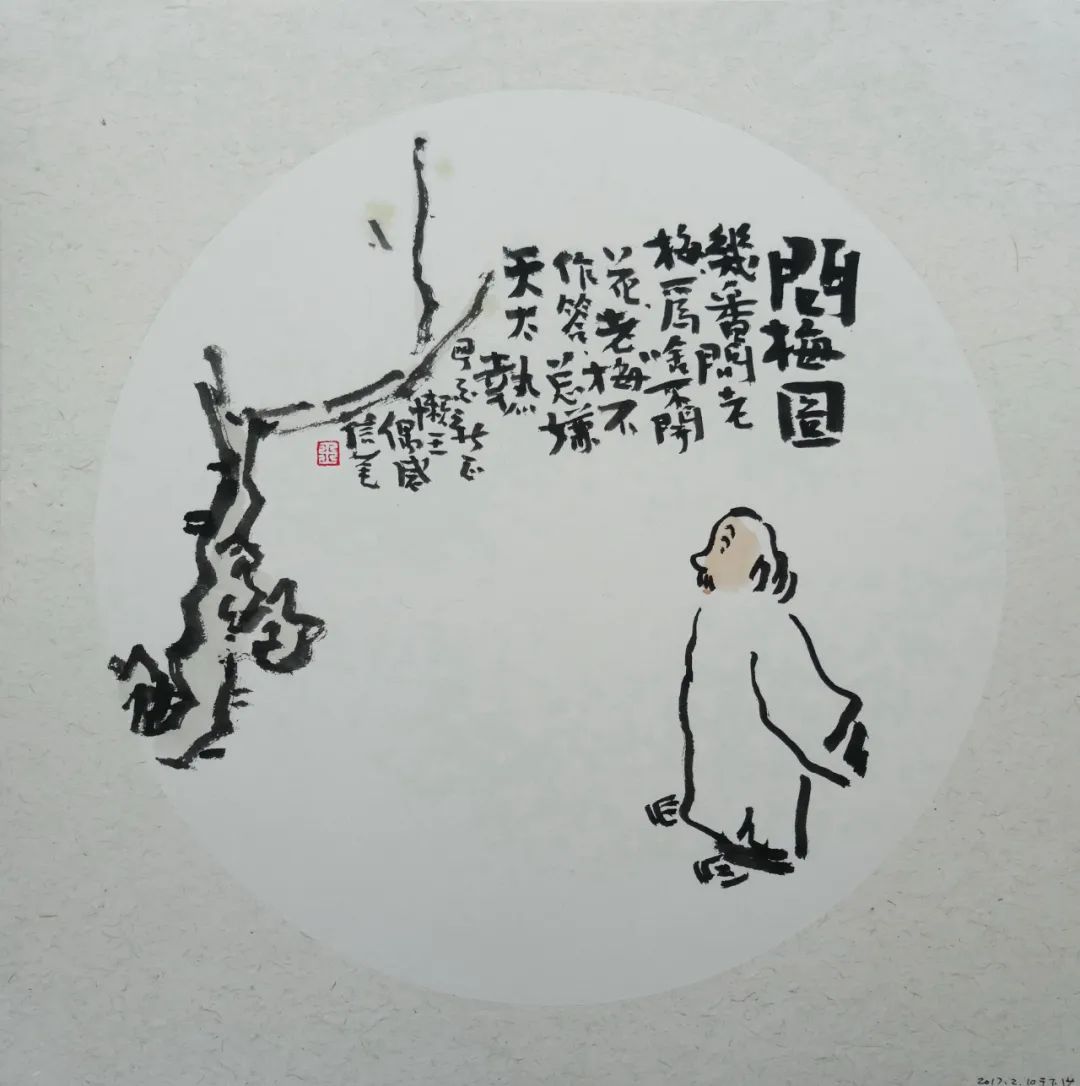

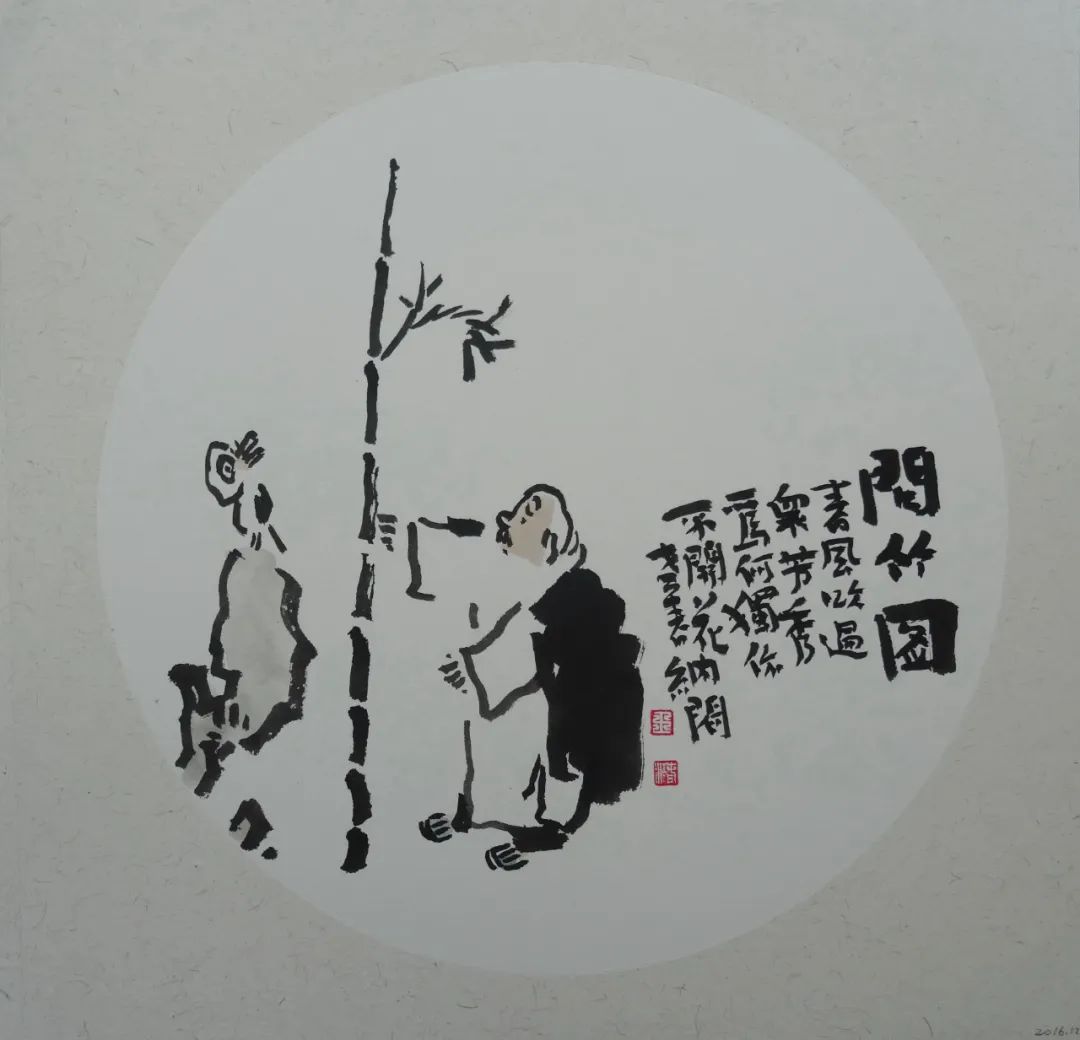

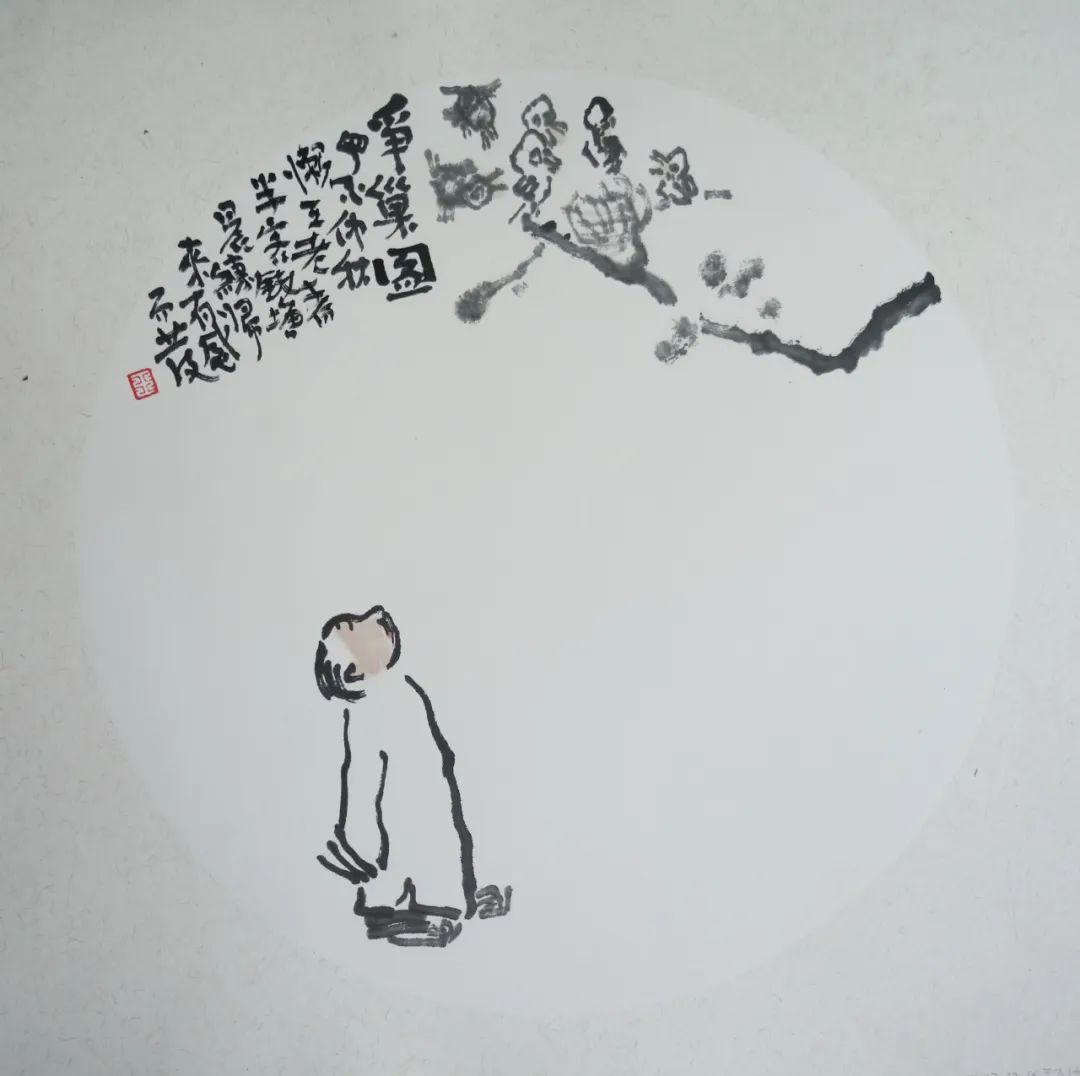

王春江作品中持续出现的"问"系列(《问竹》《问梅》《问壶》等),构成了独特的诘问体系。这些诘问绝非传统文人"格物致知"的延续,而是通过物性的错位制造认知裂隙。《问梅图》中"总嫌天太热"的荒诞回答,将植物物候学转化为存在主义困境;《问壶图》对器皿形制的物理性质疑,实则是对容器与内容、形式与功能关系的哲学思辨。这种反向阐释策略,暗合福柯"异托邦"理论中关于差异空间与正常秩序的对峙。

释文

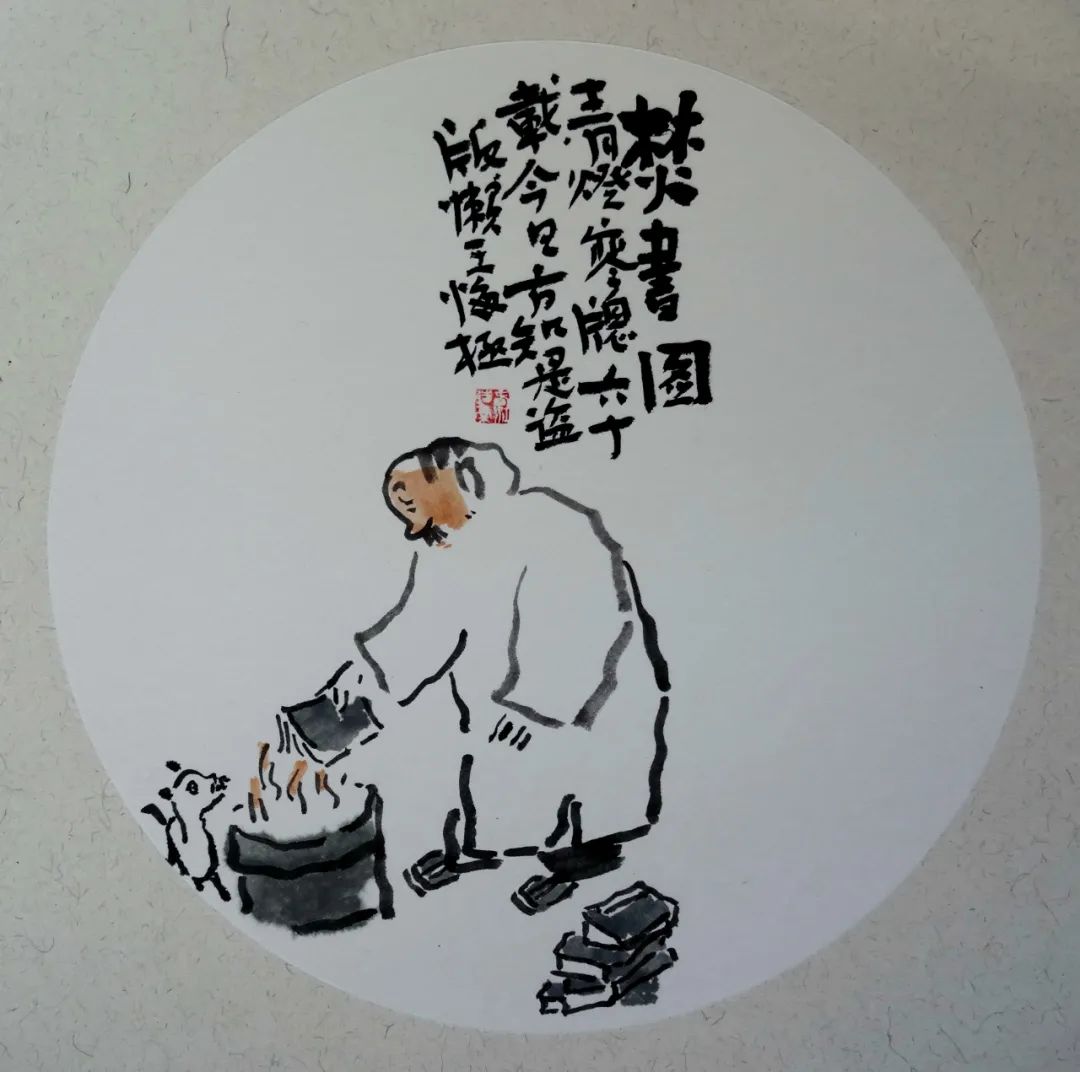

青灯寒窗六十载

今日方知是盗版

懒王悔极

释文

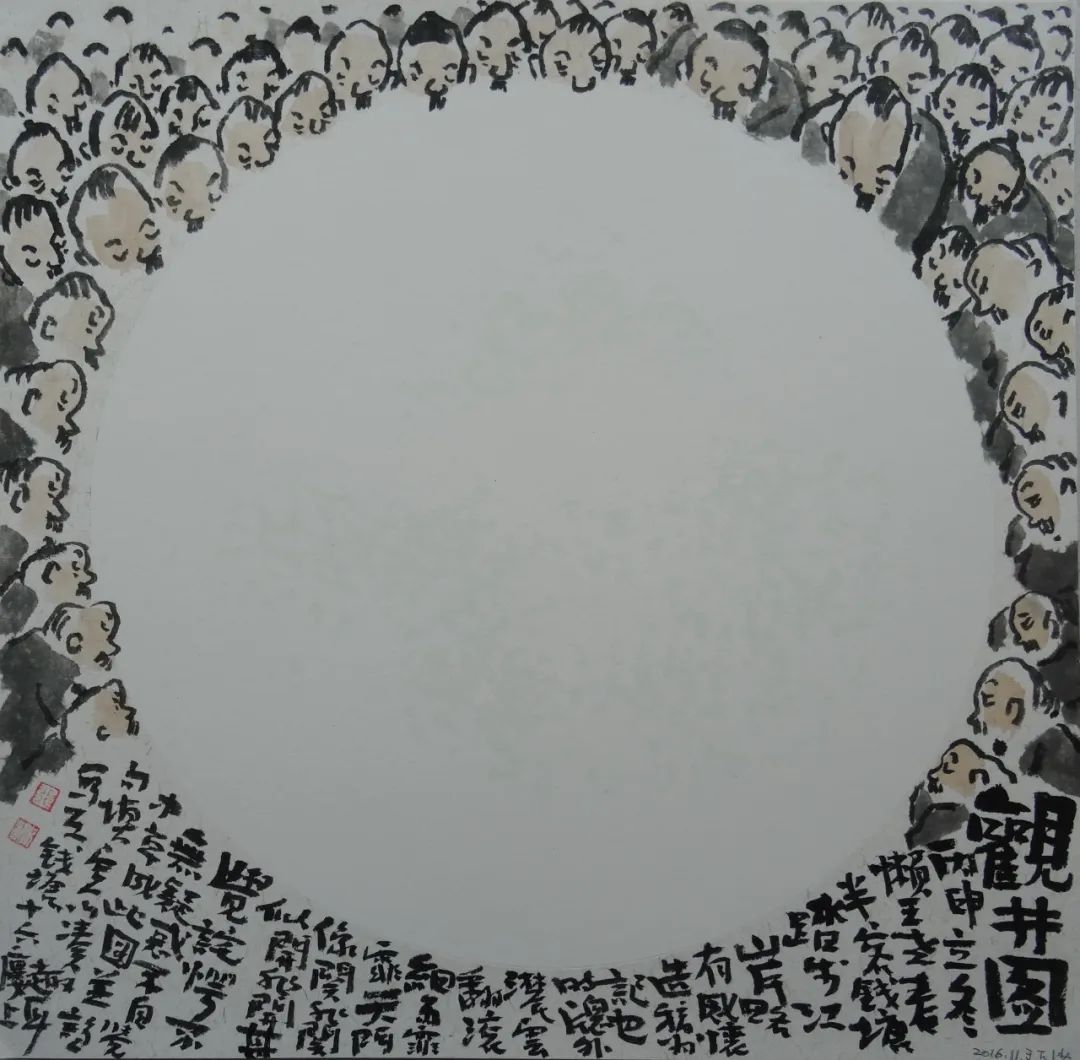

丙申立冬 懒王老春半客钱塘 踏步江岸 略有感悟 造稿为记也

时窗外浓云翻滚 细雨霏霏 天门像关非关 似开非开 甚觉诧愕

不无疑惑 不自觉中草成此图 并诌句填空以凑趣耳

写在钱塘十六楼上

在视觉表现上,画家刻意打破传统折枝花卉的审美范式。梅枝的虬曲被简化为几何线条,竹叶的疏密转化为墨点矩阵,这种抽象化处理使得被诘问对象既保持物象特征,又获得符号学意义上的多义性。题跋文字以俚语入诗,与图像构成巴赫金式的"狂欢化"对话,消解了传统文人画中物我交融的抒情传统。

释文

纵使饥肠转饿肚

仍有诗歌在远方

做梦都向往

不癫狂

释文

无钱去庙里捐一座金佛

就来心中参一尊肉佛吧

老春无奈也

二、金钱意象:现代性焦虑的视觉转译

《大观图》中"天下无不孔方"的判词,将传统山水转化为货币符号的拓扑空间。画面中隐现的铜钱纹样与"无论视力差强"的题跋形成残酷对应,暗示资本逻辑对视觉认知的殖民。这种批判意识在《礼佛图》中得到宗教维度的延伸:"肉佛"对"金佛"的置换,揭露了信仰商品化的当代困境,与鲍德里亚"符号消费"理论形成跨时空对话。

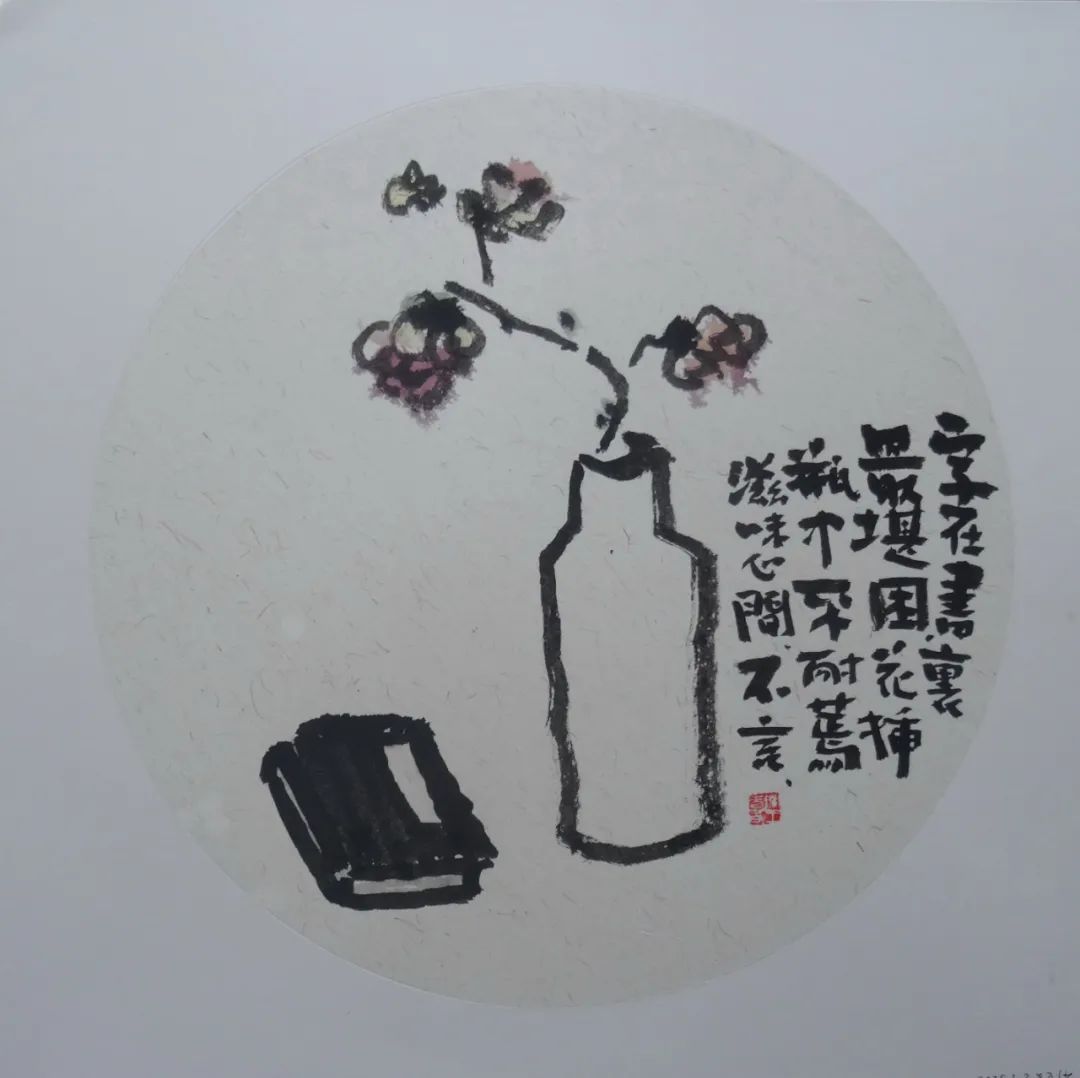

《问壶图》2016年 50x50cm

释文

既然肚腹那么大

为啥嘴巴这般小

老春不解

释文

几番问老梅

为啥不开花

老梅不作答

总嫌天太热

丁酉新正 懒王偶感信笔

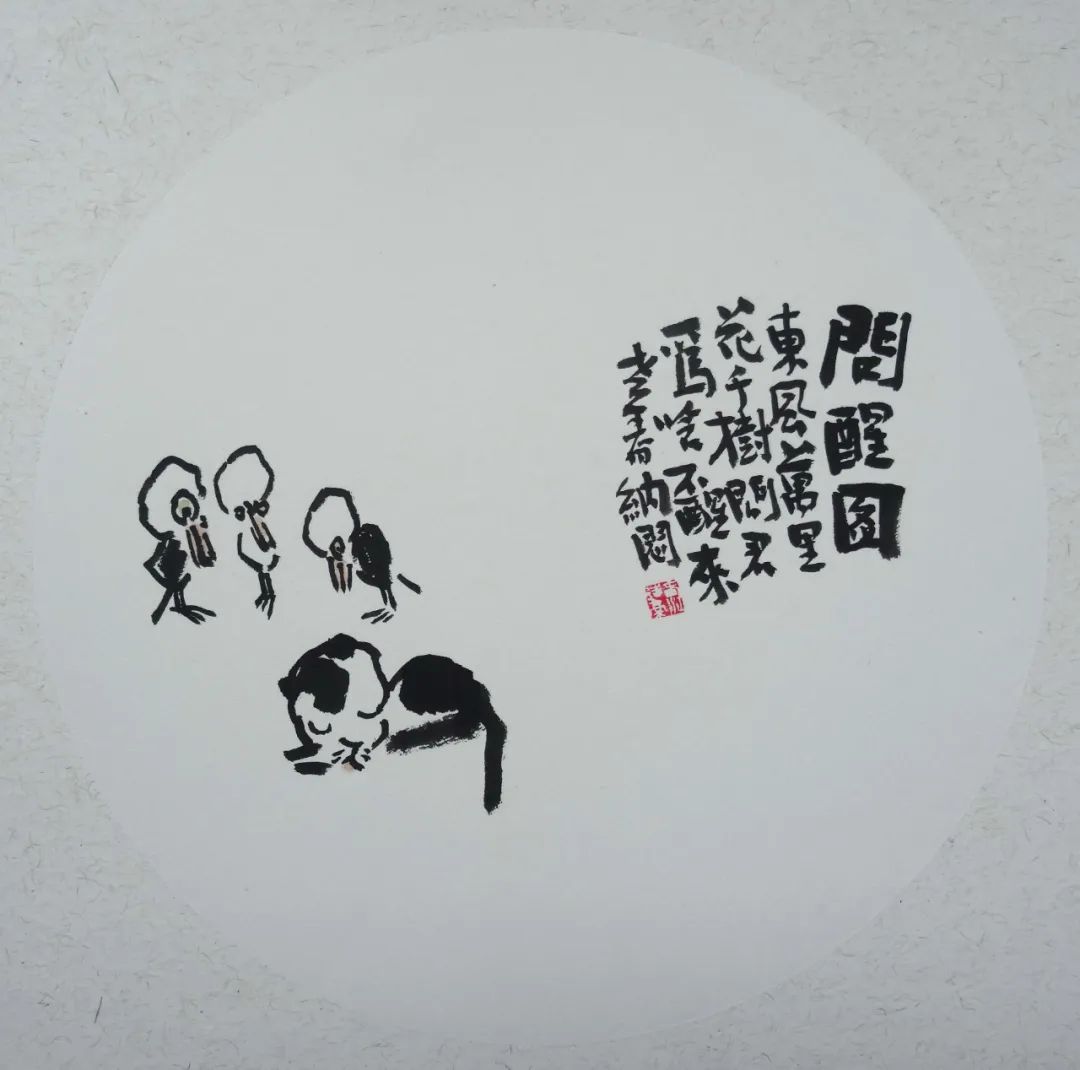

画家在处理金钱主题时展现出矛盾的双重性:《闲雅图》标榜"有钱难买安生"的清高,而《焚书图》中"盗版"知识的自嘲又泄露了文化资本贬值的焦虑。这种分裂在《来诗图》达到顶点:当"饥肠转饿肚"遭遇"诗歌在远方",知识分子的精神圣殿轰然崩塌,余烬中升起的却是"不癫狂"的黑色幽默。

释文

东风万里花千树

问君为啥不醒来

老春纳闷

释文

春风吹过众芳秀

为何独你不开花

老春纳闷

三、时间政治:历史记忆的碎片化书写

王春江对时间的处理极具症候性。《争巢图》将中秋时序嵌入都市晨练场景,传统节令被健身文化解构;《惜花图》中"时风劲"摧残"春红",展现自然时间与社会时间的暴力冲突。在《观井图》的题跋里,钱塘江岸的漫步体验被切割为"浓云翻滚""天门似开非开"的蒙太奇片段,这种断裂的时间感知,印证了哈维"时空压缩"理论在个体经验层面的投射。

释文

字在书里最堪困

花插瓶中不耐蔫

滋味心间

不言

释文

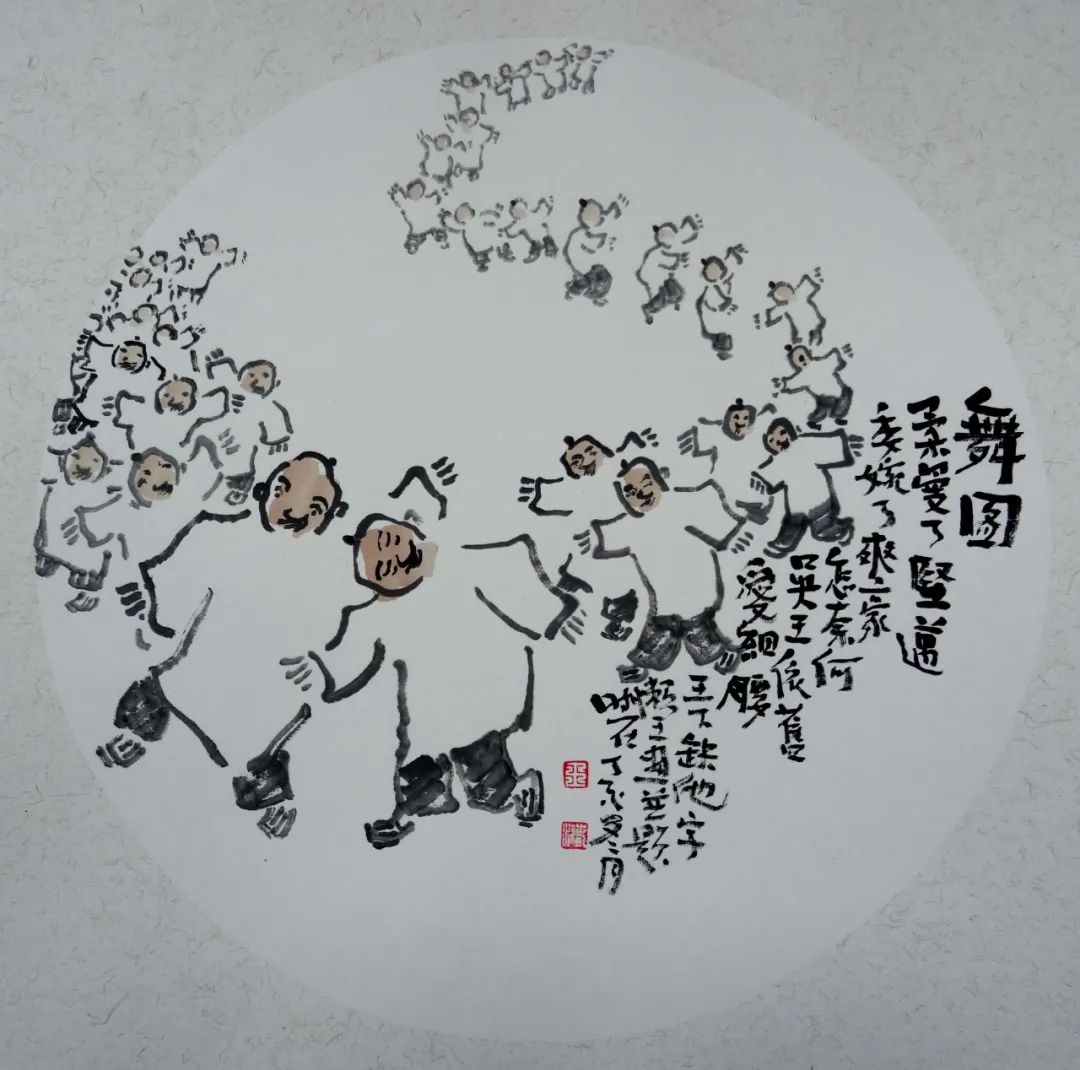

柔曼了坚迈

委婉了爽豪

怎奈何

吴王他依旧爱细腰

懒王画并题

时在丁酉冬月

画家对历史记忆的书写同样充满解构意味。《焚书图》中"盗版"知识的自指性控诉,揭示了后现代语境下文化传承的合法性危机;《无题》"字在书里最堪困"的悖论,暗示文字已沦为符号监狱。这种困境在《舞图》中转化为身体政治的隐喻:"吴王爱细腰"的典故被置入当代审美霸权批判,历史幽灵在当下获得了新的肉身。

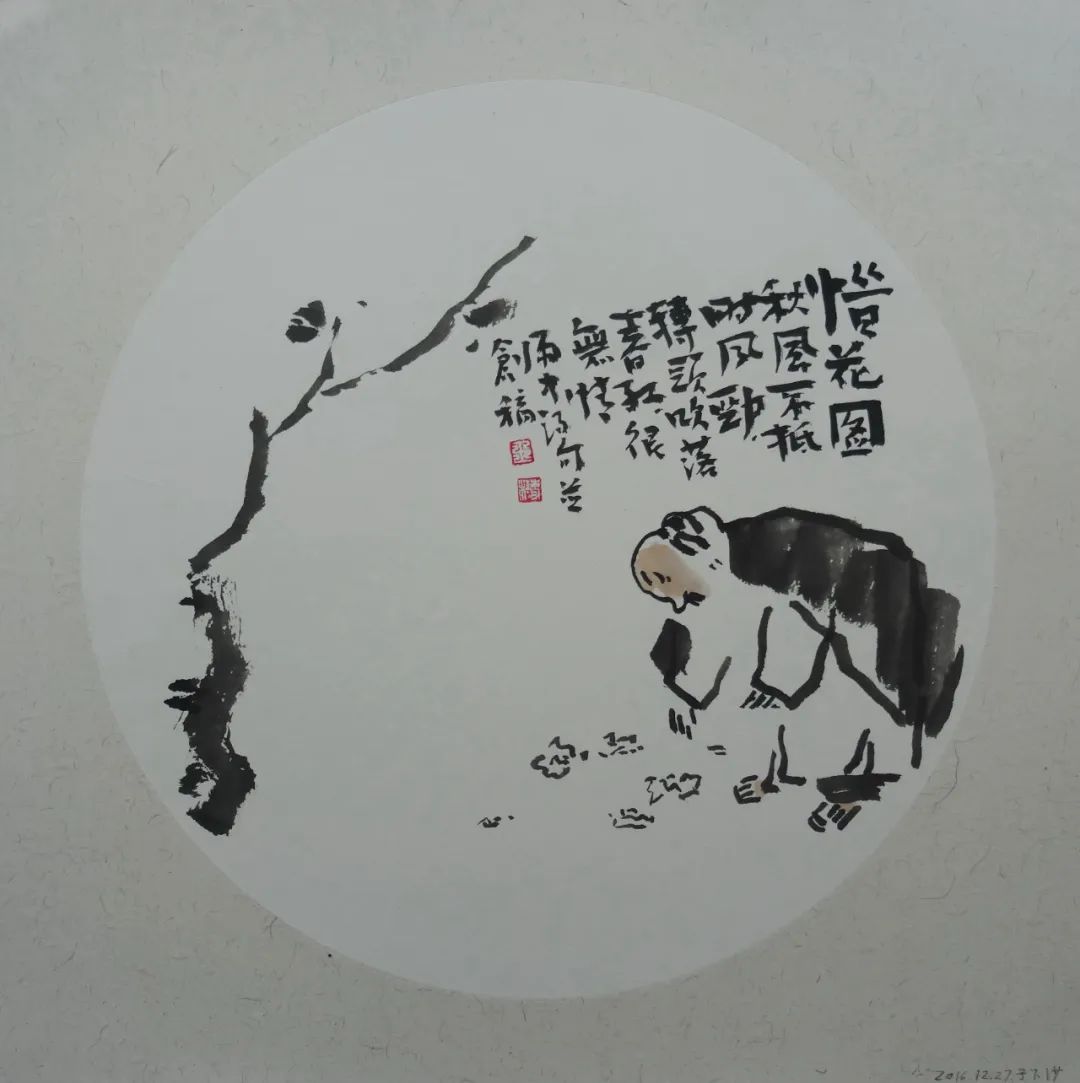

释文

秋风不抵时风劲

转头吹落春红

很无情

雨中得句并创稿

释文

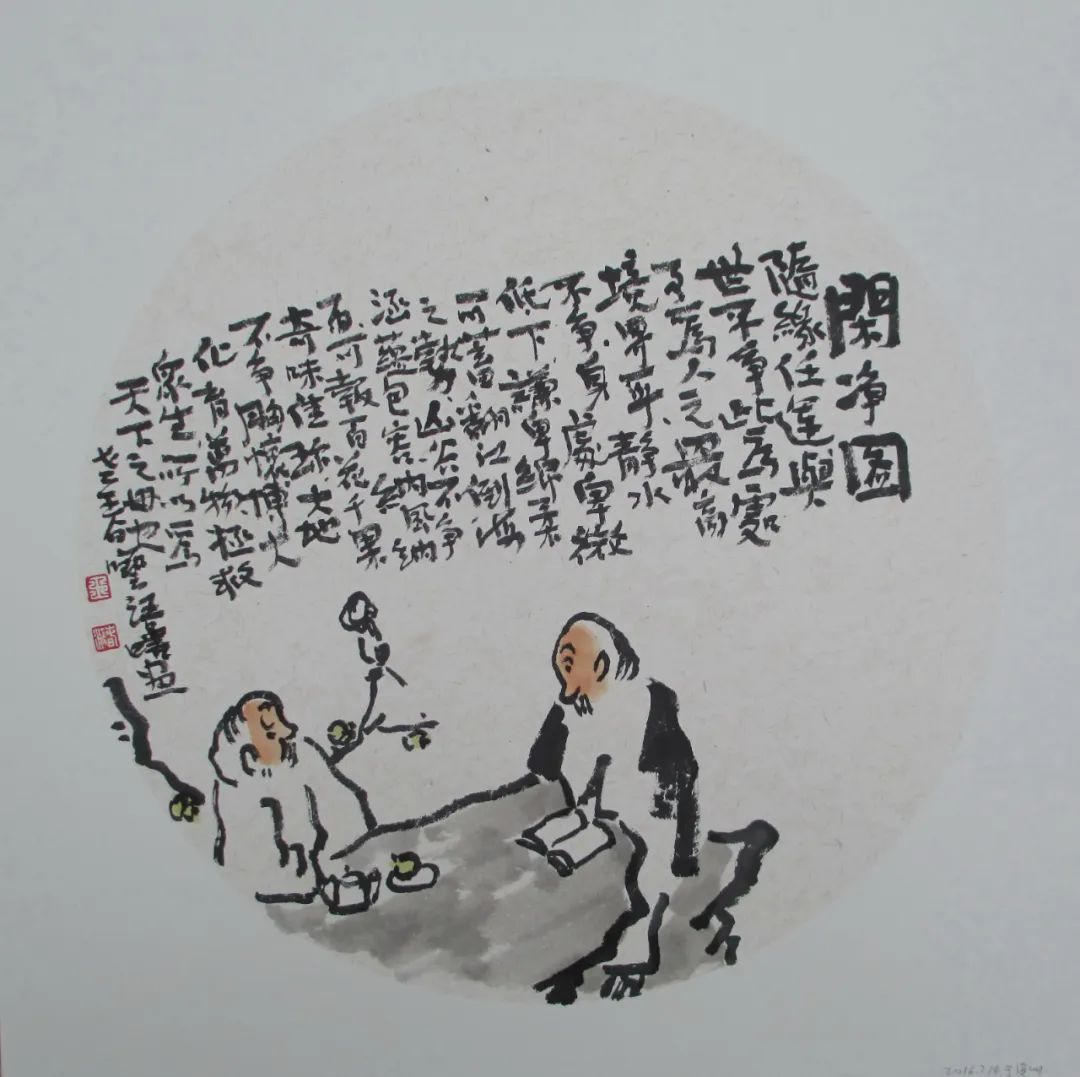

随缘任运 与世不争 此为处事为人之最高境界耳

静水不争 身处卑微低下 谦卑绵柔 可蓄翻江倒海之势

山谷不争 含蕴包容 纳风纳雨 可报百花千果 奇味佳珍

大地不争 胸怀博大 化育万物 拯救众生 所以为天下之母也

老春呓语瞎画

四、余论:破壁者的精神图式

王春江的文画实验,本质上是在宣纸上构建的认知突围。当传统文人画的"三绝"(诗书画)遭遇后现代解构,其作品呈现出本雅明所谓的"机械复制时代"的艺术光晕消逝后的剩余价值。那些看似随意"凑趣"的题跋,实则是精心设计的语义迷宫;自称"懒王"的创作姿态,恰是抵抗意义过度生产的策略性撤退。

释文

无事方得闲静

有钱难买安生

老春常有如是想

乙巳正月

释文

丁酉中秋 懒王老春半客钱塘

晨练归来 有感而发

在这些50×50cm的精神方格中,我们看到的不仅是当代文人的自嘲与困惑,更是文化主体在价值废墟上的重建尝试。当"静水不争"的古老智慧遭遇"翻江倒海"的现实际遇,王春江用笔墨构建的,或许正是齐泽克所说的"穿过幻象"的实践路径——在彻底承认荒诞性的前提下,寻找新的意义生成可能。这种充满悖论的创作姿态,恰是我们这个时代最诚实的文化注脚。