清明时节的思念(组诗)

姥姥的电话

——1978年12月,一手把我们子妹五个带大的84岁的姥姥田利先,永远离开了我们......

离姥姥娘家不远的翟家洼

是我三姨和姨父贫困的家

一手把我们带大的姥姥

担心老了在城里火化

就让我们把她送回

这个交通闭塞的乡下

她一双缠足的小脚

什么样的坎坷没有走过

她一辈子天天吃素

什么样的生活不能咽下

只是舍不得我们子妹五个

放不下日思夜想的牵挂

她常常暗中默默流泪

从早到晚很少说话

有时望着坐火车的方向

自言自语不知说啥

有两次她还走到别的村庄

找的三姨一家担惊受怕

后来她常独自一人

坐在三姨家房后

那根孤零零的电线杆下

三姨和表姐表妹都亲耳听到

她对着那根电线杆“喂、喂”

一遍一遍给我们打电话

华子,你在哪儿

同子,你在哪儿

胜利,你饿了吗

跃跃,你咳了吗

小辉,你哭了吗

你爸你妈下班了吗

你们快来吧

快来接我吧

接我回家

接我回家

城里火葬就火葬吧

姥姥不怕,姥姥不怕

表姐来信告诉了我们

我们子妹五个

全哭得稀里哗啦

我赶紧买了火车票

把姥姥接回了我们家

从此姥姥和我们

再没有分开

我们曾问她打电话的事

她总是笑而不答

如今我回到翟家洼

只能独自站在那根电线杆下

真想再给姥姥打个电话

可我不知道,姥姥

在天国的电话号码

2025年3月30日

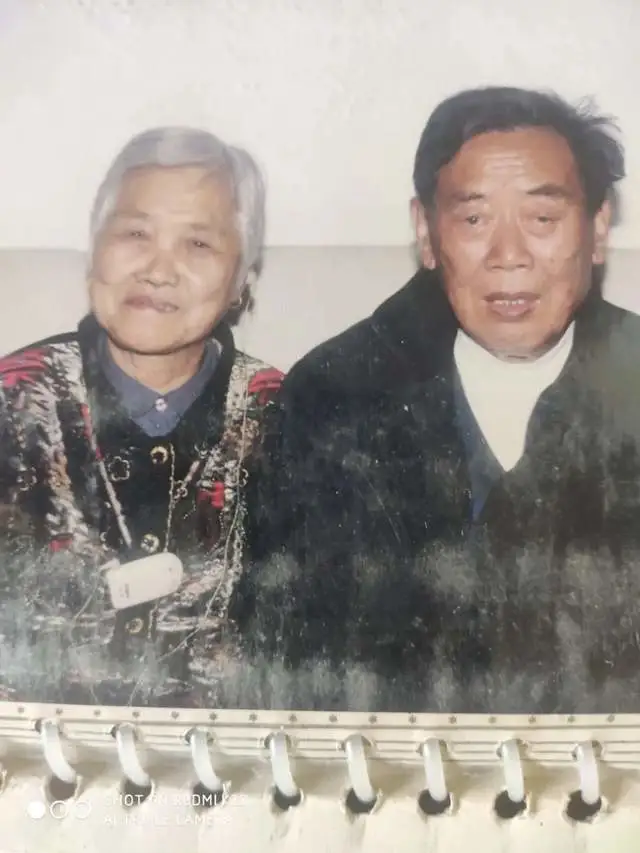

我们的姥姥

——1978年12月,一手把我们子妹五个带大的田利先姥姥永远离开了我们……

母亲生下我们子妹五个,

五个都是姥姥一手帶大。

自从离开安徽老家,

她就把一生献给了这个家。

从肥西、上海到郑州、洛阳,

父母到哪儿她跟到哪

她抱着我们,带着我们,

把半个中国横跨。

她一双缠足的小脚,

是怎么把这长途跋涉?

她两只勤劳的大手,

是怎么撑起这个迁徙的家?

一日三餐是她做,

从早到晚沒停下,

縫缝补补,洗洗涮涮,

家里的一切全靠她。

她一辈子吃素,

却连豆腐也要省下,

为了让我们多吃一口,

她只喝稀的还总说饱啦。

就这样含辛茹苦,

就这样把我们带大。

可我们还沒来及回报,

姥姥就突然走啦!

从发病到去世,

她一点时间都沒给我们留下,

她没再看我们一眼,

也没留下一句话。

她还没有享过一天福,

我们不孝,我们太傻,

没给她买过一件衣服,

没给过她一分钱零化。

我们总觉得她身子很硬朗,

我们总觉得日子还长呢,

当阴阳两隔那一刻,

我们才明白,一切都晚了!

姥姥一生只有付出,

姥姥一生不求报答。

一辈子为这个家忙里忙外,

一辈子为这个家当牛做马。

磕个头吧,向姥姥跪下。

鞠个躬吧,和姥姥告别,

如果真有来生来世,

我们还想让您带大……

梦中的电话

——2014年4月13日,87岁的老母亲张武善永远离开了我们......

一遍遍问着我在哪儿?

叫得还是那样亲切,

问得还是那样牵挂。

我不敢相信自己的耳朵,

是我!是我!我赶紧回答。

妈妈!亲爱的妈妈,

你在哪儿?你在哪儿?

你不用管我,不用管我,

妈妈还在重复着问话:

你的身体怎么样?

你的日子还好吗?

问完我又问弟妹,

问完孙子又问我爸。

她心里装着每个人,

她还惦记着这个家。

老爷子要按时吃药,

小孙子要听大人话,

天冷了別忘了加衣,

上班时叫干啥干啥。

妈妈,你几十年的嘱托,

我记住啦,我记住啦;

妈妈,你一辈子的唠叨,

我记住啦,我记住啦。

老妈,你问了那么多,

你歇会吧,歇会吧。

你在那边孤独吗?

你在那边还好吗?

无论儿子怎么问,

老妈就是不应答。

梦中猛然一个激灵,

醒了才知全是梦话。

我知道,老妈想我们了,

我明白,我们想老妈了。

不管她在哪个世界,

都是这样打电话......

2016年11月2日

小时候听妈妈的唠叨,

总是嘿嘿傻笑。

一窍不通的小屁孩,

只会在妈妈怀里撒娇。

上学时听妈妈唠叨,

一古脑全装进了书包。

这个耳朵进那个耳朵出,

从来没有一句记牢。

一转眼我早长大成人,

妈妈还是总爱唠叨:

上班叮嘱我要努力工作,

恋爱交代我要对姑娘好。

长大后我离家出门在外,

妈妈更是不忘唠叨:

饭要应时,觉要早睡,

天凉换季,小心感冒。

后来我成家立业,

妈妈还是经常唠叨:

两口子要互敬互爱,

小家伙要精心照料。

就这样我在妈妈的唠叨中长大,

就这样我在妈妈的唠叨中变老。

当我们的日子越过越好,

我的老妈却永远停止了唠叨。

人只有到了这个时候,

才真正理解了母亲的唠叨。

那是她全部的人生寄托,

那是她发自肺腑的忠告。

她就这么唠叨了一辈子,

从我年少到我年老。

我是她眼中永远的孩子,

她是我心中永远的依靠。

妈妈的唠叨没了,

唠叨的妈妈累了。

我知道她在天堂还放心不下,

还在牵挂着我们一家老小。

2018年4月6日

老爸走了

一一2017年6月12日清晨,老爸陈坦在睡梦中走完了自己95岁的人生。

历经一圈又一圈

岁月的年轮

走过一步又一步

人生的历程

老爸戴的那块手表

终于在2017年6月12日的

清晨停止了转动

老爸累了,从1948

安徽老家那个贫困的

乡村走出,他已长途

跋涉了70个春夏秋冬

从一个奔向共和国

黎明的学生

到一个支援洛阳

建设的先锋

从一个地方小厂的管理者

到一个并入洛轴的离休人

老爸就像一头老黄牛

任劳任怨,勤勤恳恳

叫去哪里就去哪里

让干什么就干什么

从不讨价还价

埋头只管耕耘

老爸累了,从当年的

只身一人,带出了

四世同堂

这么大一个家庭

生生不息的天伦之乐

把根留住的一脉传承

最难忘大年三十的团圆饭

老爷子笑得最开心

老爸走了,走得

安祥,走得从容

在他走前的最后一个清明

他又回了一趟老家

老家的父老乡亲无不惊叹

都知道他是95岁的高龄

莫非他有预感

起点就要接近终点

也许他在告别

难以叶落归根

老爸走了,走得

匆忙,走得突然

没来及见我们外地的

三兄妹最后一面

没留下一句遗言

也许他在生我们的气

不该把老妈的去世

一直瞒了他三年

也许他已原谅了我们

赶着去和我们的老妈

在天堂重逢

老爸走了,没留下

什么遗产,却留给了

我们取之不尽

用之不竭的精神

接过老爸戴过的那块

普通而又珍贵的手表吧

让它继续转动

老陈家的每个子孙后代

都要像老爷子一样

无愧自己的人生

2017年6月25日

作者:陈昌华,中国诗歌学会会员,广东省作家协会会员,’深圳市文学学会诗歌专业委员会名誉主任。出版诗文集《印象与烙印》《旗帜咏叹调》《深圳编年诗》等五部,主编《诗路花语——洛阳七十年诗歌选》《绽放的簕杜鹃——深圳新诗选》等著作五部。创作的大量叙事抒情体朗诵诗,深受国内朗诵界的喜爱欢迎并广为流传。打进好莱坞的第一部中国电影《砚床》制片主任。