致敬蓝色梦想的“逐梦人”

——读许晨、王晓瑜合著新书《人与海》有感

杨春杭

2月7日,我在工作之余的闲暇时间刷手机,突然看到这样一则消息:中国共产党优秀党员,中国工程院院士,共和国勋章、国家最高科学技术奖获得者,全国道德模范,中国第一代核潜艇工程总设计师,中国船舶集团有限公司第七一九研究所原所长、党委书记(代理)、名誉所长黄旭华同志,因病医治无效,于2025年2月6日20时30分在湖北武汉逝世,享年99岁。

此时,我正利用春节小长假有计划地阅读鲁迅文学奖获得者、山东省作家协会原副主席许晨和中国作家协会会员、中国报告文学学会会员王晓瑜合著的由“海洋出版社”“中国海洋大学出版社”出版的长篇报告文学《人与海》。特别是书中“第四章:劈波斩浪向前方”,这一长达13页10000余字的篇幅内容是专写黄旭华带领他的同事们从海底出击,研制我国第一艘核潜艇的动人事迹。我怀着深深的崇敬之情,对该章节一口气连读了三遍。循着黄旭华的故事溯流而上,我真切感受到这位被誉为“核潜艇之父”的老人,生动诠释了什么是真正的默默奉献,什么是挺直的民族脊梁。为了中国的核潜艇事业,黄旭华曾隐姓埋名30年,甚至不曾透漏自己的工作,“深藏功与名”。他的一生,就像深海中的核潜艇,“深潜”一辈子,无声却有无穷的力量。继而,我对《人与海》这本长达30多万字的宏篇巨著,有了更加深层次的认知和理解,我试图从多个维度谈谈自己的感受。

奋斗群像的集中展现让心灵受到了极大的震撼

总的来说,本书是一部激情书写“人与海”的长篇报告文学。2021年,许晨和王晓瑜两位作家应自然资源部宣传教育中心邀请,紧扣国家“建设海洋强国”这一恢弘博大的主题和战略目标,以纪实性手法,全景式再现了“世界海洋日暨全国海洋宣传日”的由来,“海洋人物”评选的活动历程;同时以大量篇幅和更加细腻、浓重的笔墨,将历年来无私奉献于我国海洋科研、国防、经济、教育、环保等各个领域中具有典型代表意义的英雄人物、先锋模范、优秀代表的事迹与风采生动地展现在读者面前。其中有为我国海洋科研教育事业贡献一生的科学家;有带领团队攻坚克难创下第一的技术精英;也有在平凡岗位上默默耕耘的基层工作者等等。

据了解,在写作过程中,尽管处于新冠肺炎疫情期间,许晨和王晓瑜克服重重困难,利用节假日想方设法通过面谈、电话、微信等多种方式采访这些海洋人物,获取第一手资料。亲自采访了被称为“海之梦的追寻者”洪华生,“海味”园丁白刚勋,“乘风破浪”进行南北极考察之旅的女记者张建松,来自海底7000米的十八大代表傅文涛,民间人士蓝丝带志愿者边玉琴,以及“龙翔海底”的金祥龙的助手、“海上铁人”产业工人郝振山的助手等20多名有代表性的海洋人物。由于不能面面俱到,仅能从沸腾的海洋中捧出几朵亮丽的浪花,供读者赏阅那灿烂辉煌的光彩。这些曾经“感动中国十大人物”的感人事迹,读来令人振奋、感人心扉。

例如,在提及我国核潜艇工程正式立项后,黄旭华被秘密地召至北京时写到:“20世纪五十年代末,在北京某科研部门工作的黄旭华带着妻小风尘仆仆地回老家过春节。母亲高兴地拉着他的手说:‘父母年纪大了,要常回家看看。’他若有所思,深情地望着母亲,点头答应着。然而自此一别后的整整30年间,黄旭华再也没有回过老家,音信全无,几乎与家人亲友彻底“断绝”了联系,只留下一个神秘的145信箱……父母多次写信问他在北京哪一个单位?干什么工作?但他无奈地一直闭口不答,只能逢年过节给老人寄点钱,以此表达孝心。愤怒的父亲一次次把钱退了回去,姐姐也写信骂他不懂事。人非草木谁能无情?面对那退回来的汇款单、面对姐姐的怨恨,他满脸涨得通红,泪水在眼睛里打转,心里五味杂陈。后来,父亲因为脑梗到北京治病,仍见不到他的踪影,此时他在被“封锁”的地方,半年后收到老家的来信时,父亲已经去世多日。听到这个噩耗他面对大海,双膝扑通跪地,朝着老家的方向号啕大哭……”

就这样,在黄旭华和所有工程师的共同努力下,闯过了常人难以想象的困境,逐个攻克了研制核潜艇的各个难关。1970年7月,核潜艇反应堆启动,12月26日,我国第一艘攻击型核潜艇下水,中国成为继美国、苏联、英国、法国后,世界上第五个拥有核潜艇的国家。1974年的八一建军节,中央军委发布命令,将我国第一艘核潜艇命名为“长征一号”,正式编入海军战斗序列,对国家的安全具有了划时代的意义。短短不到13年的时间里,我国就走完了美国、苏联用30年才走完的核潜艇研发之路。黄旭华这位用一生守护祖国深蓝的科学家,就连他办公室里的一桌一椅都承载着国之重器的记忆,他那满柜的笔记、泛黄的图纸甚至接待外宾的日志,都是中国核潜艇从零突破的珍贵见证。从30年隐姓埋名研制首艘核潜艇,到花甲之年亲历深海底极限试验,用“深潜”人生诠释了何为“此生属于祖国”。

再如,被称“海上铁人”,时任中海油田服务股份有限公司深圳分公司党委书记、总经理的郝振山,他是全国劳动模范、中央企业最美奋斗者、全国优秀共产党员、全国第十三届政协委员。作为一名技校毕业生,通过自己的刻苦努力,早在1994年10月,就成为“南海六号”顶替外方司钻的第一人,也是“那一代人”半潜式平台上顶替外国司钻的第一个中国人,获得了“海上神钻”的美誉。2005,他被调到总是排名落后的另一座钻井平台一一“南海二号”担任经理和党支部书记,他带领百余名员工努力拼搏,连续出招,不到半年,“南海二号”在公司综合考核中升至前三名,2010年,“南海二号”创下了连续安全生产超过千天的历史记录,“金牌铁军”的声誉远播海外。5年间,“南海二号”驰骋于中国的南海、东海以及印度洋,钻井57个,创收17.05亿元,利润10.04亿元。为此,郝振山领略过我国东海的扑面冷风,也感受过孟加拉湾钻井平台上70度的甲板温度,也经历过台风海啸的暴虐。用他妻子的话说,已记不清他有多少个春节没有在家过年了。郝振山深情地说:作为‘蓝色国土’的耕耘者,在海上打井找油漂了30多年,对大海,我离不开,也放不下,梦里都和大海一起共舞。”其言铿锵,其心赤诚。

不仅如此,《人与海》还写了一些普通人的感人故事,作者试图通过普通人的感人故事去感动社会,传播价值观。特别是27年苦守开山岛被评为“海洋人物”和全国“时代楷模”的民兵夫妻王继才、王仕花夫妇,有着“百年守望一盏灯”被称为世界上最孤独的叶家五代人叶中央、叶静虎、叶超群等,还有中国电影家协会副主席、出演电视剧《民兵葛二蛋》的黄渤,为还大海一片蔚蓝,他自愿当起了国家地理海洋公益大使,不仅到水下拍摄公益短片,还潜入海底打捞垃圾,并呼吁大家热爱大海、保护大海、救助濒危海洋动物。无论他们的身份、背景、经历有多么的不同,但他们的事迹却深深触动了我们的心灵。他们的故事告诉我们,如今祖国的强大,是因为有许许多多的人一直负重前行。他们用人生谱写感人的故事,诠释着普通人对国家和社会的责任,解读着人类与海洋之间的真挚情感。

海洋蓝色聚宝盆让内心充满了对大海的深深依恋

要问起中国有多大,很多人可能都会毫不含糊地回答是960万平方千米。其实,这种说法是不对的。这只是教科书上写的我国陆地面积。除此之外,我们还有300多万平方千米的管辖海域。我国拥有漫长的海岸线,仅大陆岸线就有18 000多千米。又有7300多个岛屿环列于大陆周围,岛屿岸线长14000 多千米,它们绵延在渤海、黄海、东海、南海的辽阔水域并与世界第一大洋——太平洋紧紧相连,这就为华夏祖先进行海上活动、发展海洋事业提供了极为便利的条件。

《人与海》还告诉我们,海洋,是生命律动的起点,是资源丰饶的宝藏,是传承文明的纽带,更是人类赖以生存和发展的蓝色伊甸园。从古代起,中华民族就有“舟楫为舆马,巨海化夷庚”的海洋意识。在深深的海水下面,海洋为人类生存提供了丰富的资源,有石油、天然气、锰结核矿,其中锰、镍、铜、钴以及稀有金属矿,相当于陆地储量的几十倍甚至上百倍,海底石油天然气产量逐年上升。还有种种奇特的海洋生物,这些都是祖先留给我们的宝贵财富。

据说,航天员从宇宙飞船上观察茫茫太空,可以很容易地将人类赖以生存的家园——地球,与其他天体星辰区分开来。因为只有地球是一颗蓝色的星球,一望无际的蔚蓝色的海洋覆盖着大地约71%的面积。所以,地球作为一颗行星在浩瀚的宇宙中是微不足道的,但它独有的特别之处令多数天体黯然失色——它是太阳系中唯一拥有大量液态水的星球。海洋的蔚蓝色是地球的主色调。从这个意义上讲,似乎将地球叫做水球更为合适,而五大洲则像是点缀在海面上的一个个海岛。

地球上的生物由低级到高级不断进化,而低级生物则是从海洋里逐渐演化而来。大约几十亿年以前,咆哮的海洋中就开始孕育最原始的细胞,经过了亿万年风风雨雨,这些细胞逐渐演变成单细胞藻类,在光和作用下,产生了氧气和二氧化碳。最原始的生物分子形式是氨基酸与核酸,经历了古生代、中生代、新生代等亿万年的进化和分异,原始生命从海洋中诞生,在水下繁衍,最终达到了海边并上岸,进而逐渐演变成爬行类、两栖类、鸟类以及其他哺乳动物。物竞天择,弱肉强食,历经种种磨难,终于诞生了具有高度智慧的万物之灵长——人。

《人与海》对海洋中底栖动物进行了科学阐释。底栖动物是生活于水域底内或底上的动物生态类群。在海洋生物各生态类群中,它的种数最多,远远超过浮游生物和游泳动物而居于首位。底栖动物海洋中分布范围也很广,从滨海的潮间带到深度大于一万米的超深渊带,都有它们生存;然而、种类最多、数量最大、与人类关系最为密切的主要是在大陆架区。

海洋是一个奇妙的世界。“海的味道”就像汗水一样,初尝时又咸又苦,但其背后却藴含着香甜的味道。《人与海》介绍了海洋底栖动物中,有很多具有经济价值的种类,可以作为食品、药物、工业原料和农业肥料,也能把大量的有机碎屑和小型生物转化为鱼饵,获得人类的食品。在海洋食物链中它们是重要的一环,另外有些物种却直接或间接地有害于人类。因此,要更好地认识海洋开发生物资源和发展海洋事业,就有必要了解底栖动物的区系特点、种类分布和资源蕴藏的情况。为此,《人与海》写了一个“给海洋上户口的‘人’”——刘瑞玉,现实生活中我们餐桌上味道鲜美的对虾就与他有直接的渊源。刘瑞玉是著名的海洋生物学家、甲壳动物学家,中国海洋生物底栖生物生态学奠基人。在他的指导下,1981年我国实现了对虾工厂化育苗的批量生产,从而促成了以对虾养殖为代表的第二次海水养殖浪潮的兴起,创下我国对虾养殖产量、出口量、育苗量三个世界第一。1988年,我国大陆的养虾业产量达20万吨,居世界首位。2007年10月,国际甲壳动物学授予刘瑞玉“杰出研究贡献奖”,他成为首个获此奖的亚洲科学家。同时《人与海》还写了一位被称为“大海的儿子”的曾呈奎,他创造的“海带夏苗培育法”“海带陶罐施肥法”“海带南移养殖”的巨大成功,推动了海带栽培业的迅速发展,使我国海带产量跃居世界第一。2000年,中国发展成为世界首屈一指的海水养殖大国。是第一个也是唯一一个水产养殖产量超过水产捕捞产量的国家。对于世界科学而言,曾呈奎成为一个具有里程碑意义的人物。

无数的事实证明:海洋,是人类的摇篮和故乡,是风雨的发源地,是地球天然的净化器,也是孕育历史、孕育人类精神的摇篮。俯瞰辽阔的大海,我们应该告诉孩子们,中国人要有拥抱大海的勇气、迈向海洋的豪情和比拟大海的胸怀。中国人的性格的确有大海的宽阔与包容,犹如民族英雄林则徐所言“海纳百川,有容乃大”。人们对海洋的依恋就像上世纪八十年代曾经风靡一时的歌曲《大海啊故乡》所唱:

小时候,妈妈对我讲

大海就是我故乡........

海洋蕴藏着人类生存与发展的无尽宝藏,海洋资源丰富多彩,堪称一个硕大无朋的“蓝色聚宝盆”。许许多多战斗在石油、渔业、海运、潮汐发电、造船、勘探、建港、海底通信战线上的“海洋人物”,就是为我们民族的崛起、国家的发展、人民的幸福奋力拼搏打造“蓝色聚宝盆”的人。

建设海洋强国的蓝色梦想催人奋进勇往直前

《人与海》以“海洋人物”为切入点,呼应了党的十八大以来我国海洋事业的突飞猛进,传递了新时代海洋精神的核心理念——甘于平凡、无私奉献、开拓创新。书中提到海洋人物,既是地方海洋文化的缩影,也是国家海洋战略的实践者,体现了个人奋斗与国家命运的紧密关联。

作品通过历年来全国海洋战线先进人物的评选与事迹,集中展现了海洋领域的奋斗群像。可以说,奋斗是他们共同的时代表情,成为他们的本分。他们都是我国海洋事业发展进程中涌现出的英雄人物、先锋模范和优秀代表,他们用爱国敬业、无私奉献、艰苦奋斗完美诠释了榜样精神,在他们身上,我们看到了平凡中的伟大;在他们身上,我们也看到了我国海洋事业大步向前的光辉历程。来自各行各业贡献突出的这些海洋人物,就像天上的启明星一样,给海洋事业带来了明亮的曙光。

榜样的力量是无穷的。榜样是旗帜,代表着方向;榜样是资源,凝聚着力量。他们能够鼓舞人心、催人奋进、使人进步。《人与海》勾勒出的一个个鲜活的“海洋人物”形象,就像祖国上空一面面高高飘扬的旗帜,鼓舞、激励着后来人投身于海洋强国建设的伟大实践;他们,把自己毕生的才学献给了美丽的海洋,树立起了一座座精神的丰碑,为海洋事业发展提供强大的精神动力和信念支撑;他们代表了新时代的海洋精神,甘于平凡,无私奉献。心中有梦想,脚下有力量。正如“海上铁人”郝振山所说:“大力发展蓝色经济,保护海洋环境,建设海洋强国。每一代石油人都有自己的使命,如果说我们的国家是一列火车,那么王进喜等老一辈石油人的使命就是启动,让火车跑起来;而我们这一代石油人的使命就是提速,让火车跑得更快更稳”。被称为“龙翔海底”并被列为“中国海底科学的奠基人”之一的金翔龙,把自己的生命融进了祖国的海洋事业。他对弟子们说“我认为,年轻人、年轻科学家第一个就必须要爱国,没有这个动力的话,干什么都是空的......”这不是一句句普通的豪言壮语,而是为建设海洋强国,实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的智慧和力量的真切体现。它不仅可以激发人们的海洋意识,更能让爱国的种子在人们的心里生根发芽、开花结果。

《人与海》以文学之力为海洋强国建设注入了精神动力,既是海洋工作者的奋斗史诗,也是公众理解海洋价值的生动教材。它给我们深刻的启示:一个人只有对大海特别爱恋、眷恋、依恋、留恋,才能够为海洋事业去尽心尽力,心甘情愿地付出心血和汗水,乘风破浪,一往无前,用宏大而壮丽的“海洋梦”促进实现我们中华民族复兴大业的“中国梦”。所以,国家强大是我们最大的幸福,要让孩子们知道,没有先辈们的无私奉献和牺牲,就没有我们今天的美好生活。年轻一代追星就应该追这样的星,学习就该学这样的人!

许晨与王晓瑜通过这部作品,成功将“海洋人物”的个体故事升华为时代精神的集体表达,为海洋文学创作树立了新的标杆。正如书中所言:“他们树起一座座精神的丰碑,为海洋事业发展提供强大的信念支撑”——这或许正是《人与海》最核心的价值所在。同时,作为一部报告文学作品,《人与海》在忠实记录的同时,注重文学语言的感染力,以细腻的笔触对人物进行刻画,将报告文学的纪实性与文学性巧妙结合。例如对“蓝丝带”海洋环保行动发起人边玉琴的描写,既呈现其环保理念的实践,又以抒情笔触刻画其信念的坚定,使人物事迹兼具真实性与艺术张力。

全书集思想性、科学性、史料性和艺术性于一体,是树时代楷模、扬海洋精神、立海洋意识、建海洋强国的好教材。目前,这部长篇报告文学已曾入选2022年度青岛市文艺精品扶持项目,同时入选山东省委宣传部“齐鲁文艺高峰计划”重点项目,入选2023年自然资源阅读好书项目,入选2024年自然资源优秀图书项目,入选2023年及2024年国家海洋日阅读好书项目。为深切怀念黄旭华院士,目前海洋出版社再次深情推出这部长篇报告文学。

当然,尽管《人与海》在主题与叙事上成就显著,但纵观全篇,作为一部群像式报告文学,部分章节对人物的心理挖掘稍显不足,个体故事的延展性有待加强。此外,海洋环保议题的紧迫性在书中虽有提及,但对全球海洋生态危机的关联性探讨尚可深化,让人类从单纯的认识海洋、利用海洋,提升到关爱海洋、保护海洋,与海洋和谐共生的高度。

作者简介:杨春杭,中国报告文学学会会员,中国散文学会会员,山东省作家协会会员。多年来,在市地级、省级、国家级报刊发表各类文稿500余篇,著有长篇报告文学《尚金花》一书。2018年7月,被莱芜市政府授予“赢牟和谐使者”(现为“泉城和谐使者”)称号。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

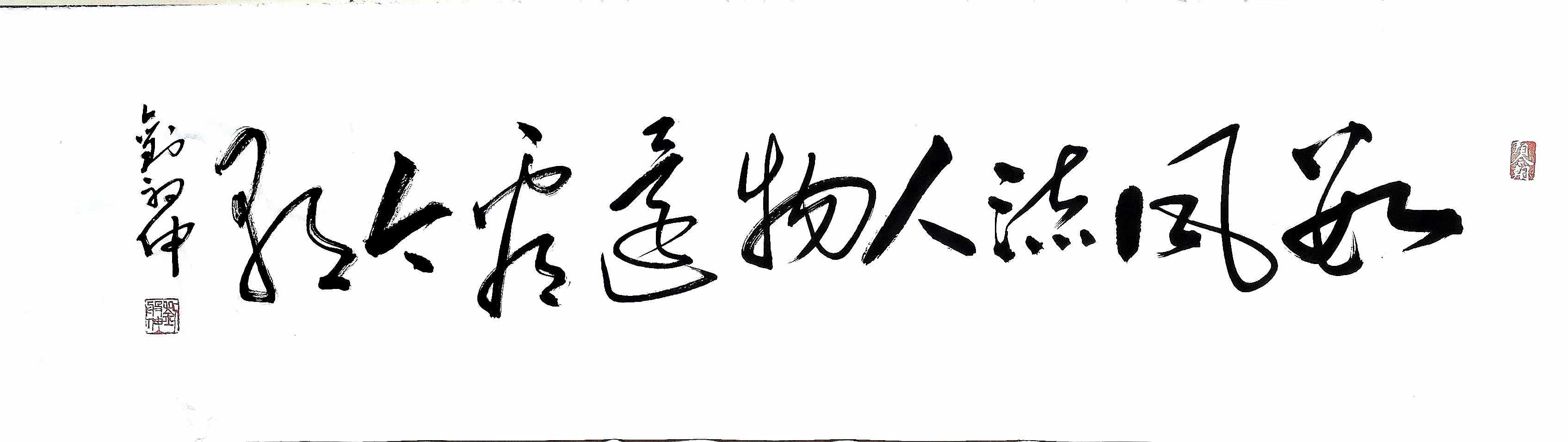

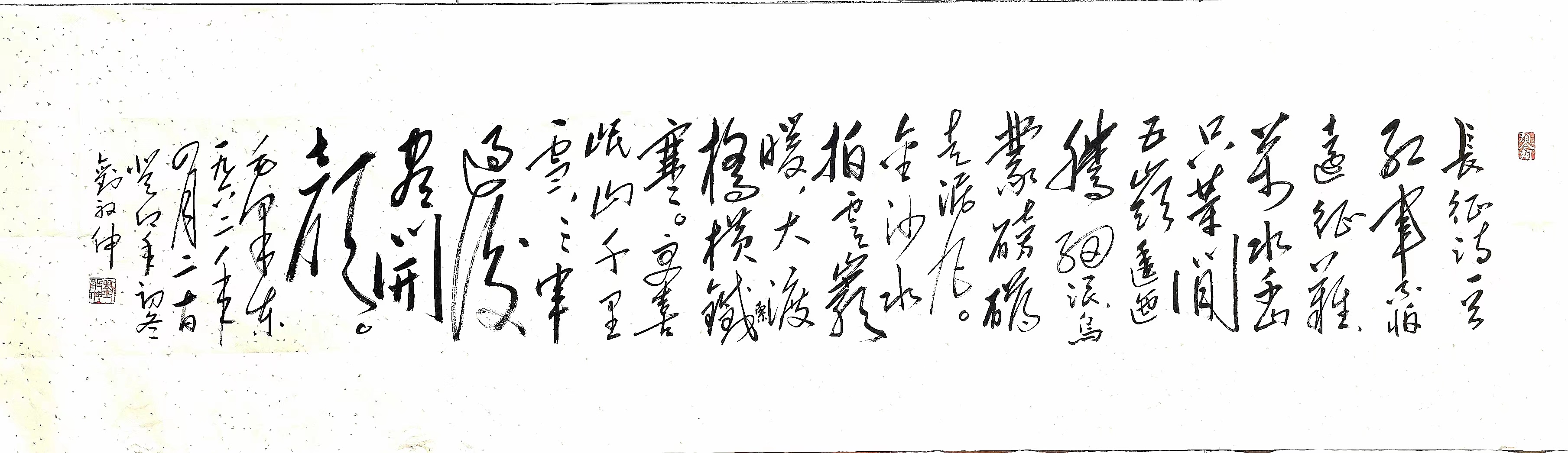

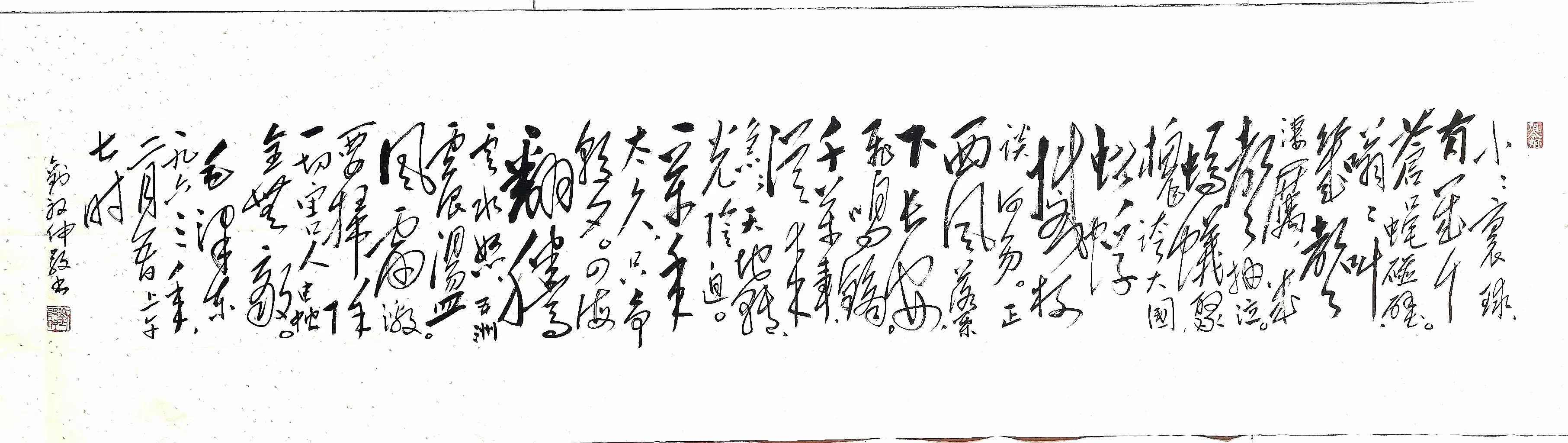

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版