元宵节一过,年算是过完了。

近些年总能听到“越来越没年味儿”的说法。

我也在思考这个问题。回答此问题的前提似乎应该是什么是年味,即年味的定义规范标准内涵外延是什么。我没找到标准答案,也百思不得其解,思前想后,是不是可以从两个方面来理解年味,首先年味是个主观的唯心的概念即心理感觉,再者也与客观实际有关即随环境变化而使年味感觉发生了变化即吃得越来越好口味变挑剔了。

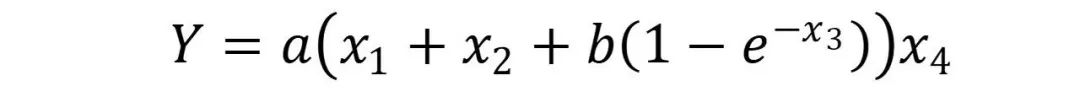

归拢起来,年味是个多变量函数,既有物质的也有精神的,既有客观的也有主观的,而且是历史的变化的。由此,大致可以建立如下的概念模型:

式中Y是年味,数值越大年味越浓,x1是年夜饭及过年期间一系列饭,x2是过年的各类活动,x3是收入,x4是过年假期,a是与心理预期相关的系数,b是调节常数。所有变量和常数均是无量纲的。

下面以笔者为例用上述模型进行分析。

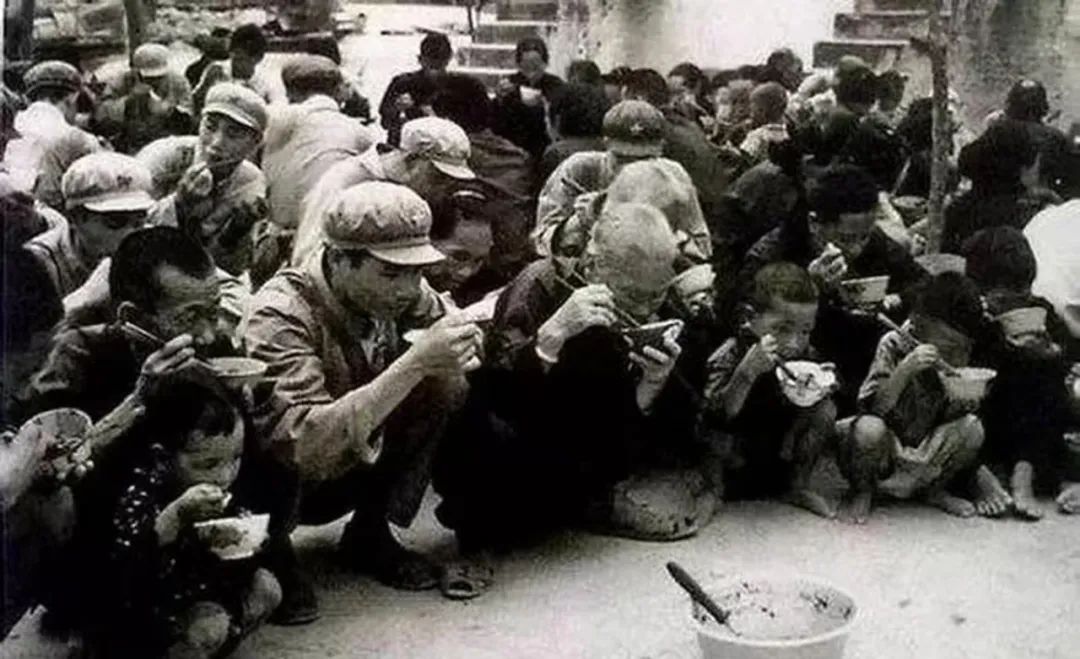

年夜饭x1是个很基本的衡量指标,一顿丰盛美味阖家团圆的年夜饭是年味浓度的重要体现。回想那吃不饱穿不暖的时代,过年一顿猪肉炖粉条是一年中的最高配置,而这也并非每年都能实现,记得有一年只是纯素的白菜馅饺子就算过年了。比较起来,如今哪个除夕不是鸡鸭鱼肉十几个菜外加虽非奢华也足以说得过去的美酒相佐,年味浓度显然高多了。

是不是活动越丰富年味越足呢?我小时候“破四旧、立四新”(破除旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯)移风易俗过春节,旧的(传统的)破除了(什么活动都没有,连春联都不贴),新的也不知道树在了哪儿,过年除了听到几声炮仗外啥也没有了,x2几乎为0。而今,随着传统文化、民俗的恢复和发展,庙会灯会文艺演出(春晚似乎在走下坡,我已多年未看)丰富多彩,显然x2越来越大。

无可否认的事实是,比起改开之前甚至二十年十年之前收入总体上提高了,要不怎么好多人不满足于在家过年而要到外地外国旅游呢?这正是在收入提高之后的一种新的过年活动,给年味增加了新的内涵或者说扩大了过年的范畴。想当年偶尔买几个小红炮也是一颗一颗地放(记忆中参加工作前买的炮仗不超过20颗),现在能放得起整鞭了(让不让放是另一回事,总是有地方可以放的)。当然,x3达到一定程度后其年味会呈饱和趋势,正如模型中所体现的,但不会降低。

国际形势风起云涌,面临百年未有之大变局。国内形势喜人形势逼人形势不等人。外卷内卷日趋激烈,这是造成幸福指数难以明显提高,恐怕也是感觉过年的年味不足的重要原因之一。要踏踏实实欢欢喜喜过年,就需要有足够的过年休闲时间。回到过了小年就是年的农耕时代已不现实,但比起当年提倡的“过一个革命化的春节”,大年除夕还要挥汗如雨地学大寨平整土地,已经幸福多了——今年又增加了一天假期。那年月即使不学大寨,也要为柴米油盐发愁,往往过年期间不是上北山就是爬南山砍柴(这光景一直持续到上大学期间)。因此,有闲是很重要的因素,x4=0,则函数值为零,年味荡然无存。

系数a也很重要且因人而异,其他变量都一样时,个人的心理感觉也不同,自然年味指数也不同。

积年过花甲之本人经验,年夜饭美味了,民俗活动文化活动丰富了(还写春联贴春联呢),也吃上小康了,可以有假期过年了,自我感觉年味比以前浓厚多了。当然,仅就我的模型和参数而言。

王革华,1961年生于北京,清华大学教授、博士生导师、研究员、高级工程师。1984年毕业清华大学自动化系,同年入读清华大学核能技术研究所管理工程专业,1987年毕业,获工学硕士学位。1987年至2002年在中国农业工程研究设计院工作,曾任能源环保所所长。2002年2月至今于清华大学核能与新能源技术研究院执教,曾任职副院长,同时还担任中国能源研究会常务理事、中国可再生能源学会理事等职务。王革华教授在我国的核能领域做出了卓越贡献,出版了《能源与可持续发展》、《新能源概论》、《新能源:人类的必然选择》和《农村能源项目经济评价》等多部学术著作。

举报