《大学》之国学经典摘录有想(六)

马秀云

人非生而知之,学而践之。《大学》经典摘录有想之六。愿以文铺路,心能相通,路有光明。

原文摘录:

所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。盖人心之灵莫不有知,而天下之物莫不有理,唯于理有未穷,故其知有不尽也,是以《大学》始教,必使学者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益穷之,以求至乎其极。至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。此谓物格,此谓知之至也。

译文:所说的“致知在格物”,说的是要让自己知晓达到一种极致的程度,就必须接触事物并且彻底研究事物的道理。人的心灵都具有认识能力,而天下万事万物都总有一定的原理,只不过因为这些原理还没有被彻底认识,所以使知识显得很有局限。因此,《大学》一开始就教学习者接触天下万事万物,用自己已有的知识去进一步探究,以彻底认识万事万物的原理。经过长期用功,总有一天会豁然贯通,到那时,万事万物的里外巨细都被认识得清清楚楚,而自己内心的一切认识能力都得到淋漓尽致的发挥,再也没有蔽塞。这就叫万事万物被认识、研究,这就知识。

个人感悟:

按照朱熹的注解,这章是八目“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”中的“致知”。原文中很清楚的点明“《大学》一开始就教学习者接触天下万事万物,用自己已有的知识去进一步探究,以彻底认识万事万物的原理。”这个方法很简单,就是从你已经认识到正确的那个点开始进一步的钻研思考,慢慢领悟出万事万物的原理。经过长期的思索,等你豁然贯通,到那时候万事万物的里外巨细都被认识得清清楚楚。这就叫做知识了。

我想这是认识事物很好的途径,从简单的你知道的事物入手,不住地冥想或者说深入的学习,终究会悟出一些道理。现在研究生、博士生走的就是这样一条道路,不住的对着一件事用功夫,终究会悟出大道理,发现一片旷阔、大有作为的天地。这就是知识的力量。

对于“致知”我更喜欢王阳明的理解,我觉得他是升华了“致知”的核心思想,王阳明认为“致知”另一种解释叫“致良知”,正如网上流行的那句话:在这个薄凉的世界里深情的活着。我觉得“致良知”比“致知”更能体现知识的意义。每当看见高学历的年轻人因为不满一些小事情就投毒杀人等等的信息的时候,就觉得更有意义。我们学习知识固然是为了更全面的了解世界,为了有能力改善我们的生活,为了能够自信乐观不忧不惧的对待生活和自己,但是有一件事是不能忽略的,那就是良知。无论是生活的优渥还是仍然困难,良知这件事是不能丢的。王阳明对良知的解释简单直白的一种解释为:对那些好的事物的感知认可。就是你至少确定认可你的心是善良的,并坚持从这个点出发去探索、去实践、去提高,去精诚修炼自己的思想品德,才是“致知”的正确途径。而且王阳明提倡知行合一,认为普通人可以不必明白什么天地法则宇宙是怎样形成运行的,你只要知道你有一颗善良的心,你只要去感知它,并且从生活中点点滴滴的小事去证明它,你就已经在向圣人的路上了。让人担忧的是,这样一件简单的事,在我们这个不再受饥饿寒冷困扰的生活中,却有很多不和谐的声音。很多人的思想是不从“良”的端口开启的。比如妒忌,比如攀比,比如仇富等等,很多人已经不以任劳任怨踏踏实实为美德,他们认为所有富人的财富都包藏着罪恶。那些在学校门口冲撞伤害无辜孩子的恶性事件,很多人都会发出灵魂指问:伤害那些幼小的和他无冤无仇的孩子,这种人的良心不会痛吗?!都知道人之不如意十之八九,这个时候就显示出良知的重要。感受事物积极的一面才是真正的“致知”。我们认识事物的目的,不是发现恶并且被恶念驱使,而是发现善并且发挥善的能量,这才是学习知识的意义。

“致知”和“致良知”之间还是有一些的递进关系的,可惜的是咱们现在的教育体系几乎都是在围绕“致知”下功夫,针对一个课题深入研究固然没错,但是对“致良知”的教育也是非常重要的一课,按说是不能缺失的。可是我们现在整个社会似乎都严重缺少“致良知”的教育,更别说深入教育。

或许对于我们普通人来说,我们成为不了研究生、博士生,但是我们依然有非常丰富的生活知识,如一顿饭怎样味美可口、一条路怎样绕开红绿灯还安全便捷、与人交往如何沟通和交流等等,生活中处处皆学问,我们在研究、总结这些经验的时候,就叫“致知”,如果在致知的同时,您能同时想到、做到“致良知”,那么您就走在了通往幸福、充实、圣人一样内心安静澄澈的路上了,您的将来一定会是硕果累累且光明祥和。

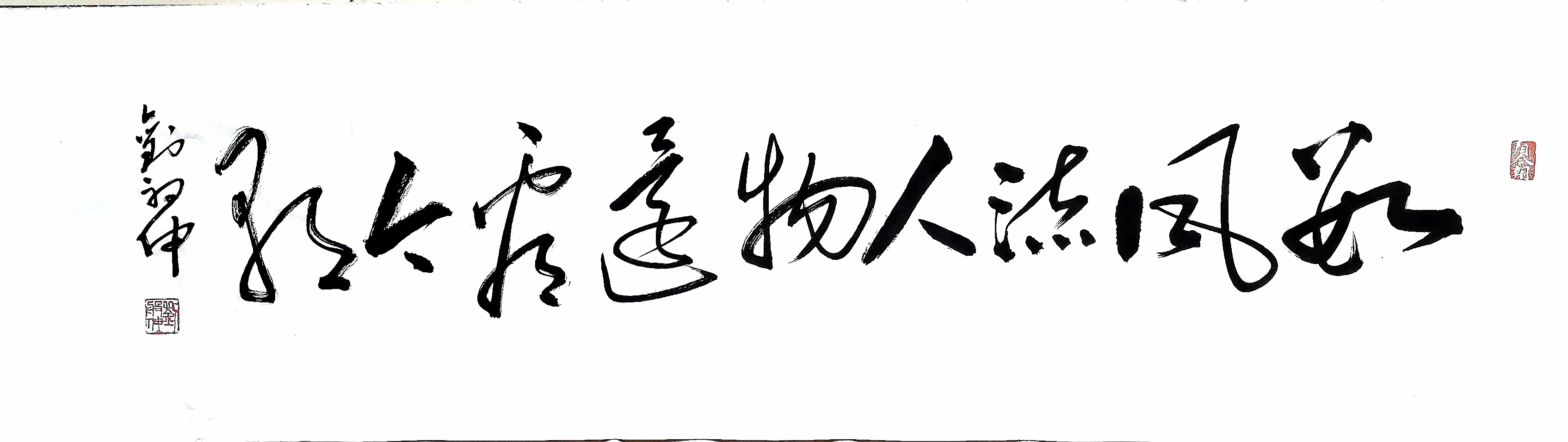

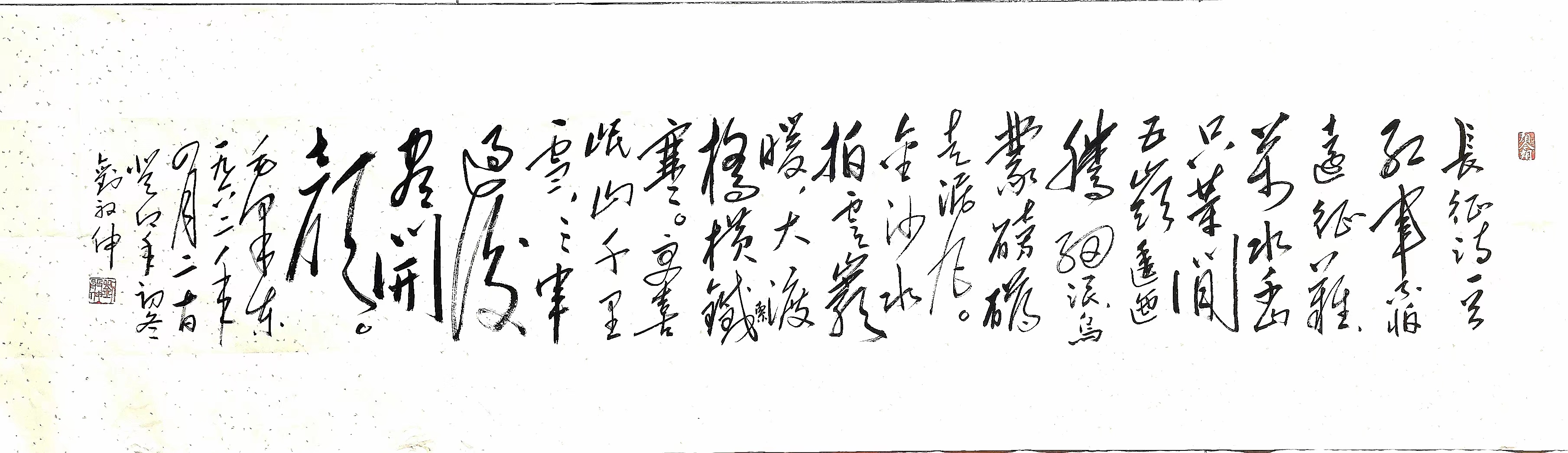

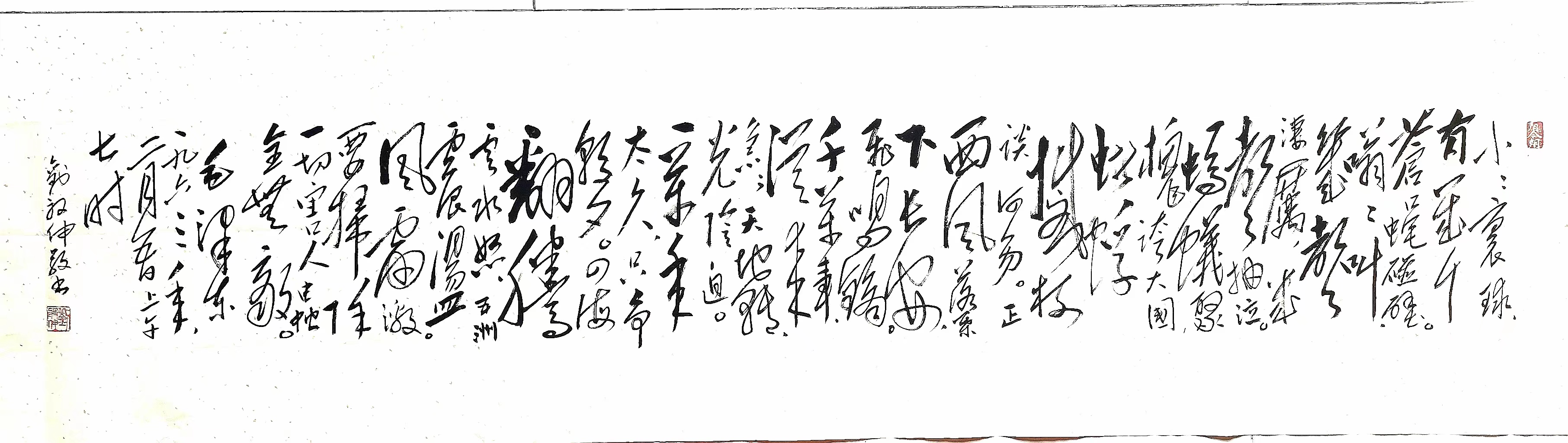

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版