趣味• 滋味•回味

——李春波老师《滋味童年》读札

李 皓

(一)

李春波老师惠赠之《滋味童年》一书,到手已经两个多月了,我才拉拉杂杂读完。之所以如此怠慢,不是因为李老师的书没有吸引力,而是因为这本书太有滋味了。

全书共分三大块,第一编 “乐呵童年”,重点写的是他童年时期在老家所玩过的各种游戏。推铁环、挤油油、摔碗碗、叼幺鸡、打懒老婆、打茧儿、擦滑……如此等等。凡二十四种游戏,基本上也都是我童年时在老家玩过的。我的老家平度和李老师的老家胶州,相距不过百十公里,如今又同属青岛市管辖。李老师出生于1955年4月,比1962年6月出生的我,也只大了7岁。所以,无论从空间跨度还是从时间跨度上讲,我们师生二人童年时期所玩的游戏,名称和程序大致是一样的。只是个别游戏名称和玩法略有不同。譬如,他所写的“打牌”(并非现今的打扑克)游戏,我老家那里叫“打宝”。还有我童年时在老家玩的一种十分有趣的“摸白菜”(摸百财)游戏,李老师没有写,原因可能是这游戏发明得相对较晚,他在童年时没玩过。

读着李老师写的这些童年游戏,我仿佛穿越了时光隧道,又回到了自己的童年,当年在学屋旁的空地上,看女同学跳绳、跳房、踢毽子、拾博果,自己与小伙伴们在街上摔碗碗、滚铁环,以及在生产队的场院里藏猫、摸糊的场景,又历历在目,像电影画面般浮现在眼前。

因为也是我童年时亲身经历过的,更因为李老师写得有滋有味,所以我不忍心快速将此书读完,而是将其置于卧室案头,每晚入睡前有选择地读个一篇两篇,且边读边联想自己小时候是怎样参与这种游戏的,可以说有很多细节难以忘怀。读到精彩处,我时常忍俊不禁,并发出会心的微笑,有时甚至笑出声来。这种一改常态的做法,颇类似于我童年时期的吃点心。

我小时候,农村里家家户户都不富裕,一年到头能吃饱饭就不错了,不逢年过节,家中不来客人,是很难吃上点心的。每年的中秋节,走亲访友之后剩下来的月饼,谁家也做不到人手一个,大多是一个或数个月饼全家人分着吃,每个人得到的仅仅是一小块。就是这一小块,当年的我,也不舍得一口吞下,而是将其掰碎了一点一点地放入口中慢慢品咂,这样口中的幸福滋味便会长久一些。后来有经验了,我甚至将这一小块再分成几块,用纸包好以后,分几次品尝。没办法,在物以稀为贵的年代,只能如此!

细细想来,李老师描述童年游戏的文字,正像是我童年时期口福之中得之不易的那一块块小小点心,滋味足,且稀有,将其掰将开来,慢慢细品,才是最好的吃法。我自认为,我这种阅读欣赏法,不仅不是对恩师《滋味童年》这一大作的慢怠,相反却是一种极为珍视和更大尊重。

(二)

对《滋味童年》的第二编“原技原味”部分,坦诚地说,我是一目十行地匆匆浏览的,原因是这些文章在结集出版之前,李老师是边写边交与有关微信公众号推送的,我与李老师是微信好友,所以这些文章我基本上都细读过了。初在朋友圈读到他的这些文章时,我感觉他比较注重追本溯源,注重程序和过程的描写,我心中便有一种潜意识,认为这样写会冲淡了散文的文学味道。殊不知,李老师为了还原和体现“原技原味”,早已作了通盘考虑。也就是说,他在写作这部分的第一篇时,就确定了该部分的写作路数,以便于结集出书。

李老师有一种不动声色的幽默风格,这一点早在四十多年前他担任我们的大学辅导员时,我就领教过了。《滋味童年》一书,仍然保持了这一风格。《推碾是个体力活》《推水磨是个苦差事》《白富美的大豆腐》《难忘的“粪”斗史》《糕,高,年糕的高》《始皇教俺腌咸菜》,不用读正文,仅从这些风趣幽默的题目中,我们便能大概领略到李老师的文风。

他自己童年时亲身经历过的事情,写起来自然是驾轻就熟。由于他采用的是幽默风趣的行文笔调,所以我读起来也感觉特别轻松舒然。

其实,本部分的12篇文章内容不同,并不具备古典章回小说那样的整体性,但李老师在篇章末尾,基本上都借用了说书人惯用的承上启下的衔接词,“欲知……如何,敬请垂阅下篇”,制造一个悬念,给人一个阅读期待。当时我在微信朋友圈里,曾被引诱着像追剧一般,连续地跟读了他的一系列文章。今天再读,实际上是一种复习、一种重温。

工笔细写“原技原味”,有利于民俗风情的保存和传承。大概李老师写作这一部分文章,目的正在于此。从这部分文章中,我真切地体味到了当年农村孩子生活中的五味杂陈,也很难不联想到自己的童年生活。尽管我参与的诸如推碾、推磨、拾粪之类的活计不多,但经历和体会毕竟还是有一些的。

李老师在引子中,曾经自谦地说,由于文学性不强,很多篇章看上去更像是一份份说明书。其实,我的感觉,在“乐呵童年”中,他描摹和再现的,更多的还是童年游戏中的“趣”,是农村孩童的苦中寻乐、苦中作乐,是天趣,是童趣,是乐趣。如果看作“说明书”的话,也是一份兴趣盎然的“趣味说明书”。而“原技原味”部分,凸现的则是当时农家生活中的酸甜苦辣咸,各种滋味都饱含其中,可谓“多汁多味”。

艰难岁月不言苦,万千滋味在心头。我相信每个“过来人”,读过之后,都会有自己的切身体会!

(三)

开读《滋味童年》第三编“遗风旧俗”部分时,节令已逾“小寒”,甲辰腊八节也已过去好几天了,我居住的小区院内不时传来孩子们燃放的零星鞭炮声,年味不知不觉间已然来了。

恰好,第三编“遗风旧俗”部分,首篇文章便是《醉人的年味儿》。这篇文章沿袭了第二编部分文章的行文风格,不仅有一二三四五、六七八九十,而且有的还用上了十一到十五。这或许是旧时的年很长,要延续到正月十五才算真正谢幕的缘故吧!洋洋洒洒数千字,从备年到过年,既写出了故乡过年的风俗习惯和风土人情,又写出了自己在过年的不同时段的不同感触,呈现在读者面前的,可谓一幅浓墨重彩的旧时乡村过年风情画卷。 第二篇,题目是《出门儿》,这是过年的延续,至此,年味余韵,依旧袅袅。

接下来的《生日蛋》《全家福》《写给娘的信》《正宗的棕子》《端午碎想》等篇什,单就行文风格而言,或许更像是普遍意义上的散文,写尽了作者的心中情、无限意。但同为青岛市所辖区县的乡下人,我更看重的是本编最后的《特色的乡音》和《常用的土话》两篇文章,因为对于少小离家寄居他乡的我来说,读这部分内容,等于又间接地听到了既熟悉又久违的乡音。

青岛一带的方言,脱胎于胶辽官话,它与胶东东部以及鲁中、鲁北、鲁西南等地的发音和语调明显不同。比如,青岛人把“地场”叫做“埝儿”,我的故乡平度和李老师的故乡胶州,发音和意思都是一样的。由此,我在一些公众场合,常常通过陌生人的谈吐发音,断定其是否自己的老乡。这种判断,一般情况下是八九不离十的。

于是,读到《常用的土话》一篇时,我决定不将其当成一篇文章通读了,实际上它也不是一篇完整的文章,而只是一些胶州方言土语的有序排列。我挑三拣四地找寻着、比较着,看哪些方言土语胶州与平度一致,又有哪些方言土语平度与胶州不一样。

常言道:十里不同风,百里不同俗。不比不知道,这一比,可以看出两地的差异还真有不少,这里就不一一罗列了。

掩卷沉思,我在想,李老师写作《滋味童年》一书的目的是什么?仅仅是一个远在省城工作和定居的游子以老年之躯和少年之心用乡音乡韵唱乡情吗?答案肯定是不全面。我觉得,他写作与出版此书,更重要的是,通过艺术地还原童年记忆中的乡村之事,对渐行渐远的乡村,既作深情的挽留,又作无奈的揖别。

最好的回味和纪念是传承。我认为,李老师的《滋味童年》一书,不仅是我们回味故乡、反刍童年滋味的一个范本,更是民间地域文化这一非物质文化遗产的一种绝佳保护和传承形式。

感谢李老师给我们提供的这一上好的非物质文化遗产教材!祝福李老师在今后的岁月里身笔双健,写出更多精彩的华美篇章!

作者简介:

李皓,笔名浩泉,山东平度人。中共党员,大学本科毕业,文学学士学位,新闻正高级职称,退休前供职于某地级新闻单位,担任编辑部主任、执行主编。现社会兼职济南市吴伯箫研究会副会长、济南市诚信建设促进会副会长、济南市莱芜区散文学会副会长兼秘书长,系中国散文学会会员、山东省作家协会会员、山东省写作学会会员、济南市作家协会理事。

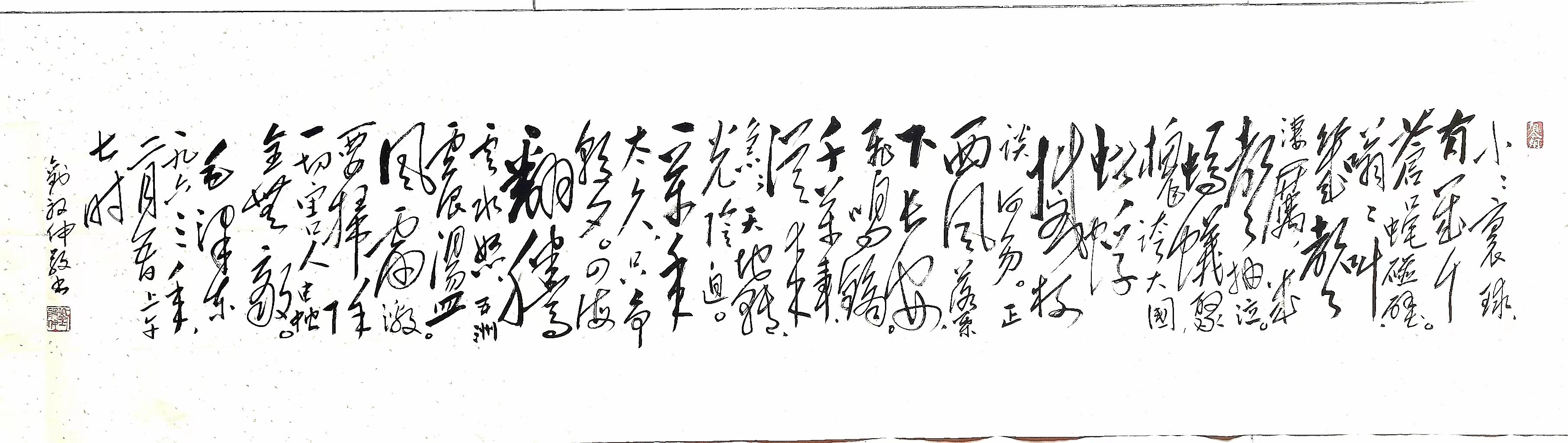

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

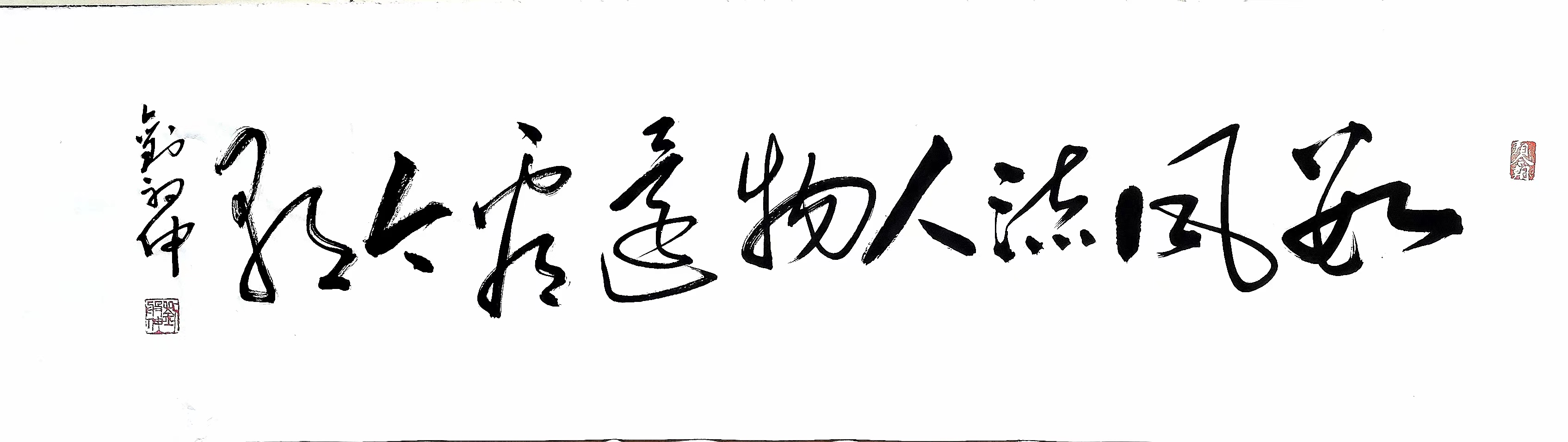

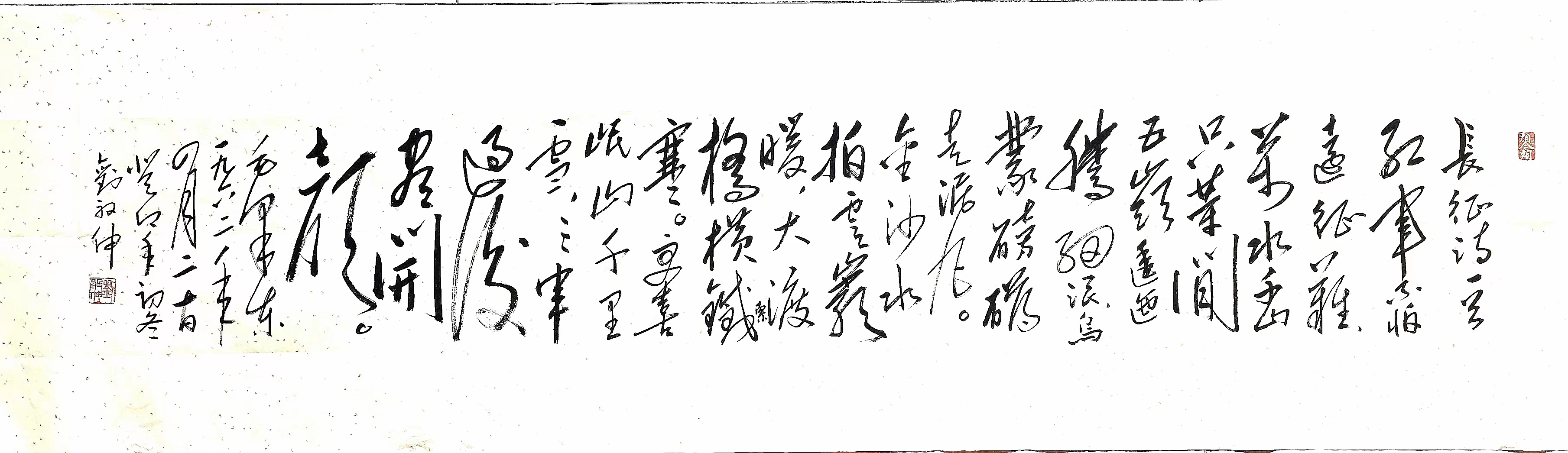

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版