立案前先行调解的立法背景

本条规定是2012年民事诉讼法修改新增加的内容。在早期司法观念中,通过法院诉讼,也就是司法救济,是解决纠纷的最主要途径。因此,法律上有"无诉讼则无权利"的说法。也就是说,如果一个权利不能够通过诉讼来得以救济,那么该权利就不是真正的权利。随着社会的发展,权利实现方式日趋多样化,人们逐步认识到,诉讼只是解决纠纷的一种机制,除了诉讼,还存在其他纠纷解决机制,如调解、仲裁等。之所以需要各种非诉讼性的纠纷解决机制,乃是现实使然。一方面,因诉讼资源有限,不可能所有纠纷都通过法院解决。另一方面,现代社会各种纠纷种类不同,与之适应的解决纠纷的办法也不同,诉讼并不是解决一切纠纷的最好办法,因此必须求助于其他的纠纷解决机制。

作为矛盾纠纷解决重要机制之一的调解制度,具有解决纠纷的独特优势,在倡导"和为贵"的中庸文化氛围中为争议当事人重新架设交流的平台,能够化干戈为玉帛,真正消除矛盾,以致被国际司法界称为"东方经验"。 在诉讼与非诉讼相衔接矛盾纠纷解决机制的大背景下,调解可以分为两类: 一是诉讼外调解机制,运用比较成熟的是人民调解、行政调解等。2010年通过的人民调解法已经对人民调解的原则、程序等作了明确规定; 另一类是诉讼中的调解,民事诉讼法第八章对于人民法院审理民事案件过程的调解制度也作了专章规定。2012年民事诉讼法修改过程中,有意见提出,2007年民事诉讼法第九条规定,人民法院审理民事案件,应当根据自愿和合法的原则进行调解,该条容易使人理解为开庭审理后才可以进行调解,建议法律明确规定立案前的调解和立案后审理前的调解,将多元化调解机制引入审前程序。也有意见提出,2009年最高人民法院出台的《关于建立健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制的若干意见》已经对立案前与立案后至开庭前的调解做了规定,这些调解活动在实践中取得了良好效果,建议将司法实践中已取得积极效果的经验上升为法律。鉴于上述背景,此次民事诉讼法修改对先行调解作了规定。条文解读

先行调解的适用范围,主要指向法院立案前或者立案后不久的调解。当事人向人民法院提起诉讼,递交起诉状或者口头起诉之后,人民法院尚未立案,根据案件具体情况,人民法院认为适宜调解的,可以先行调解。当事人不同意调解或者在商定、指定时间内不能达成调解协议的,人民法院应当依法及时立案。需要说明的是,案件受理之后尚未开庭审理前,人民法院仍然可以进行调解。

先行调解的适用条件,主要是两项,二者缺一不可:一是人民法院认为"适宜调解"。"适宜"的判断标准由人民法院根据案件的具体情况具体掌握。一般来说,家庭矛盾、邻里纠纷等民间纠纷适宜调解,其他案件如果事实基本清楚、当事人之间争议不大的也"适宜"调解。二是当事人不拒绝。调解的一项基本原则是当事人自愿,如果当事人明确表示不同意调解:尚未立案的,人民法院应当依法及时立案;已经受理立案的,应当依法及时判决。需要说明的是,当事人不拒绝不仅包括当事人明示的同意,还包括其默示同意。调解过程中,当事人未明确拒绝调解的,可以视为调解!

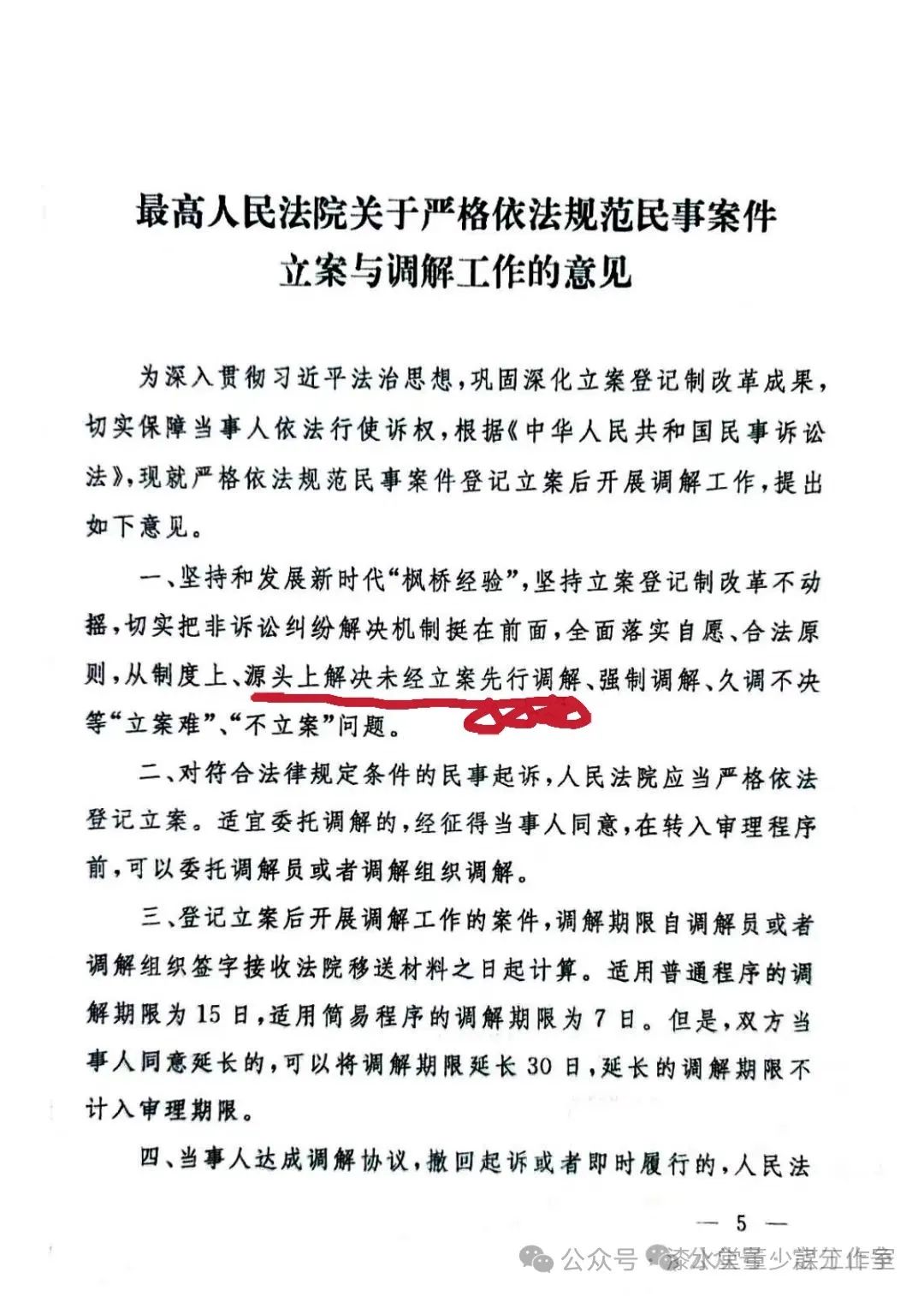

立案前先行调解,这是2012年民诉法增加的规定。这次最高人民法院不用司法解释废除《民诉法》第125条规定,而是直接用一个《意见》就废了。这是绕过人大法工委备案审查?

举报