特立独行的冯卫东

文/武爱和

冯卫东这人有两下子。三年不飞,一鸣就惊人。

那天看到了一本杂志,是日本出的,纸张、排版、印刷都很精美。卫东的几幅国画作品就赫然刊登在上边。卫东咧嘴大笑着,颇有“春风得意马蹄疾”和“数风流人物还看今朝”的感觉。那是一幅很有感染力和冲击力的油画,画儿上的冯卫东神采飞扬,很有还童的感觉。

冯卫东

事实上,他已经不年轻了。74岁,怎么说也得归到老人的堆儿里了。但他就是个孩子,无论是心态、精力还是体力,都是孩子样儿。

这很难得,一般人做不到,但冯卫东做到了。

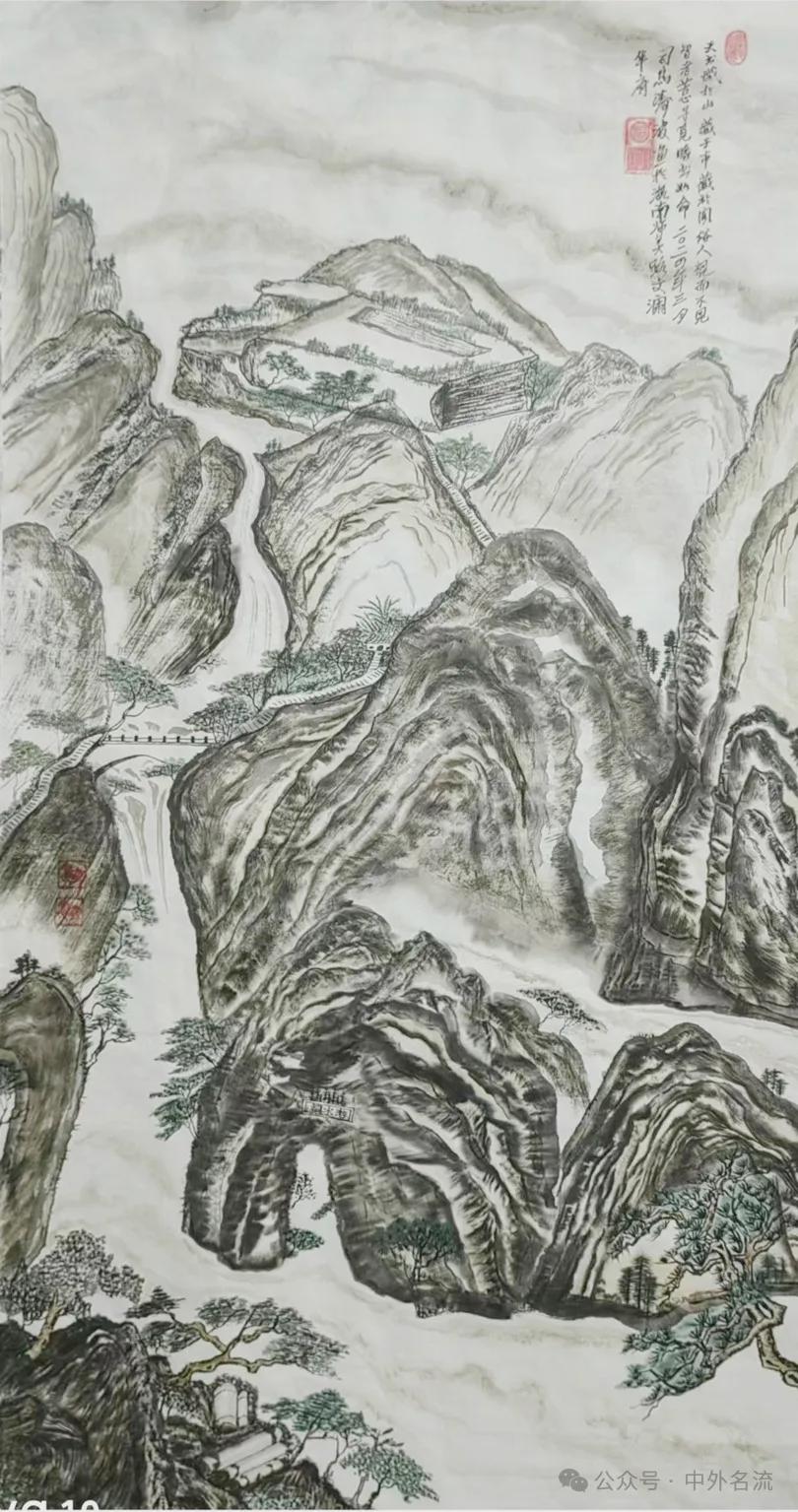

对了,该说说他的作品了。如果说几年前他的国画还多少有些稚嫩的话,如今已极是成熟了。有些画作,已可以堪称精品甚至上品了。难怪那么多人跟他索画。

他的不少作品已经远渡重洋,飞到了日本、马来半岛及东南亚诸国甚至欧洲。

一只秃鹫虎视眈眈盘踞在山崖上,乍一看,以为是李苦禅的。细一看,才知道,错了。那是冯卫东的。

就算是临摹的,偷艺,能偷到这份儿上,也算是高手了。

人们无数次见到观音: 金的、银的、玉的,国画的油画的都有。观音菩萨,那可是人们心中的神,但冯卫东笔下的观音,就是个人是个普通的妇人。

不同而且不俗的是,那妇人从容、淡定、自信、儒雅、高贵的气质。卫东笔下的观音,不是平面的,刻板的,人们概念中的似乎一成不变的观音,而是给这尊女神赋予了过多的人性。她似乎就朴素而自然地生活在我们身边。如此描写,反而增加了一些亲切的成分。

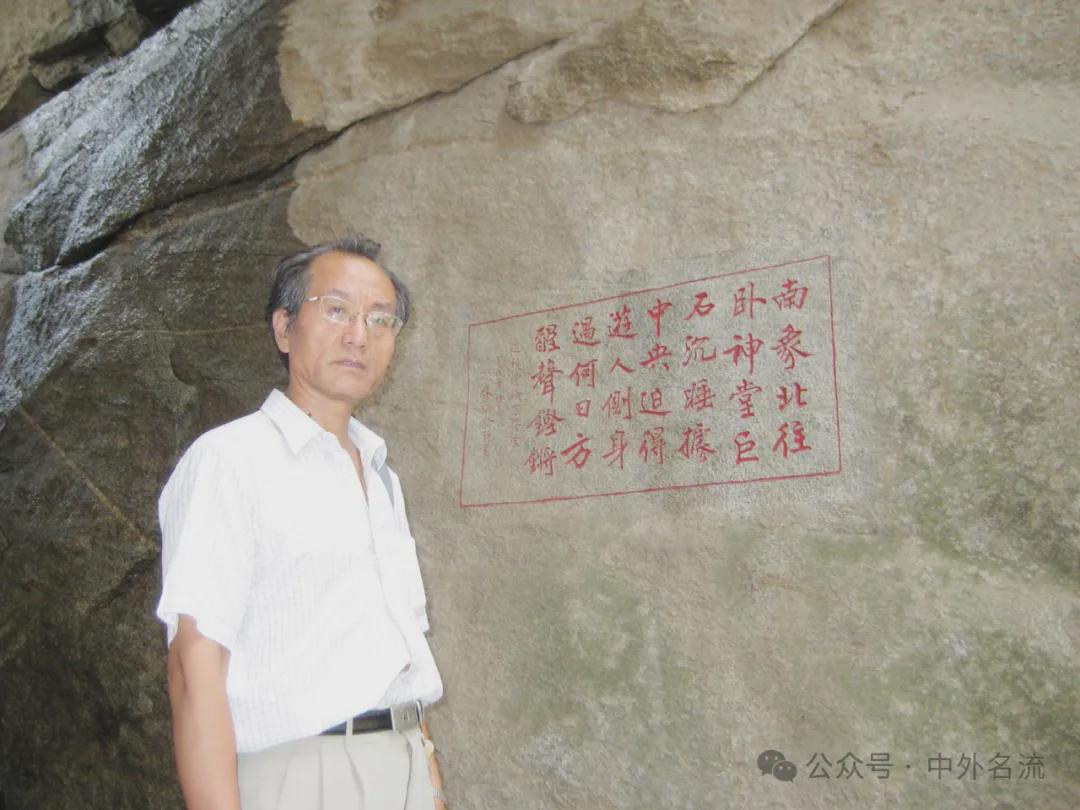

静观黄山浮想联翩

一位美术评论家说,冯先生的观音菩萨,丝毫看不出步他人后尘的笔墨,在似与不似之间游走,反而显得更加真实。如此敢于打破陈规又勇于创新的画家是不多见的。

他的钟馗就是钟馗,是魑魅魍魉闻风就要退避三舍的钟馗。卫东的钟馗没有半分凶相,善良的人看了甚至还有种无端亲近感。能把打鬼的神画成这样,不是创新又是什么?

那位评论家又说,卫东的创作敢于冲破无数人早已设好的红线,同时,又勇于突破自己。这些,从他众多的山水画就可以明显地显现出来。人们从那些山水,似乎能隐约听到风声、雨声、虫鸣和小溪潺潺流动的声音。似乎能闻到茶香、花香。他是写实的,同时更是写意的,是敢为天下先的写意。大写意。

冯卫东的画作为何能有如此的成就?因为他深谙诗书画印中博大精深的内涵和玄机。他有一方闲章,印文是“布衣暖,茶根香,读书滋味长”。其中最大的奥秘就是读书。几十年来,他践行“读万卷书,行万里路”的理想,且乐此不疲。而今,是短平快的媒体时代,是“手机自有颜如玉,手机自有黄金屋”的时代,有几个能踏下心看书的人?冯卫东便是其中之一。

冯卫东早年梦想是当作家,他读过的中外名著不计其数,甚至可以滔滔不绝地随口说出许多书名、作者的简介并讲出故事梗概和书中的主要人物。好作家的前提一定是好读者,他就是个从书山报海中摸爬滚打并开始创作的人。说出来,很多人可能不信,几十年来,他先后出版了11本书。当然,每本书都是他心血的结晶。

哪怕是小说,冯卫东也常常以写实为主,甚至书中常赫然出现现实中人的影子。1999年,他的《老屋》出版后,居然有几个对号入座的人,那些人要联名起诉他。卫东找到一位叫孙洪翔的律师,律师说:“我就不相信,谁把屎盆子往自己脑袋上扣,有捡钱的,哪儿有捡骂的?”果然,那些人退缩了。卫东的恐惧感也减了一大半儿。

2016年3月23日,在朝阳文化馆,红孩和馆长徐伟合作举办并召开了冯卫东的长篇小说《世事沧桑》研讨会。这部长篇原名为《房事》,主要梗概以刻画房地产拆迁内幕与纠纷为基调,因内容太过敏感,不得不改为《宅世沧桑》。冯卫东与众不同之处在于他的这部长篇小说竟用了40多个真名实姓。在466页和500页中两次写了书法家张铁京;500页又写到了马未都;577、581页提到了高亚立;502页写呼建华;532页写到范曾、吴东魁。由于他把一位中学同学的实名写进了书里,这位同学竟还和他闹出了矛盾。这部小说中 ,卫东把40多位活生生的人物写了进去。难道他就不怕惹出事非惹出麻烦?当然知道,他自己就说:“文能扬名,也能惹祸。”甭管当时他是怎么想的吧,反正他就这么写了。爱咋咋地!当然了,没胆识也不行。他觉得,这就是创新。估计迄今为止,没有哪位作家敢这么写小说的。

会的人,也没发现书中写了自己的名字。

除写小说外,几十年来,卫东还采写了150余位人物,或在报刊上发表,或收录到书中。他采写的人物三教九流,五行八作,有专家学者,有企业家,有书画家,经纪人、裱画匠,甚至还有大狱出来的和蹬三轮儿车的。卫东在采写书画家时深受启迪,他们没出名之前,哪一个不是十年冷板凳,十年寒窗苦,十年磨一剑?尤其是那些被冲击被批判被打倒阶下囚的出身不好有历史问题之人,他们以自强不息的精神扛过来了,活过来了,被解放被平反后,他们发挥出惊人的潜能。在艺术的殿堂大显身手,展示才华。卫东受到书画家耳濡目染的影响,他为他们写传写介绍文章时查阅了大量书报,他写的文章圈内人没人说他不懂书画,甚至说他写出经典的见地。

对了,还得拉回到绘画上来。

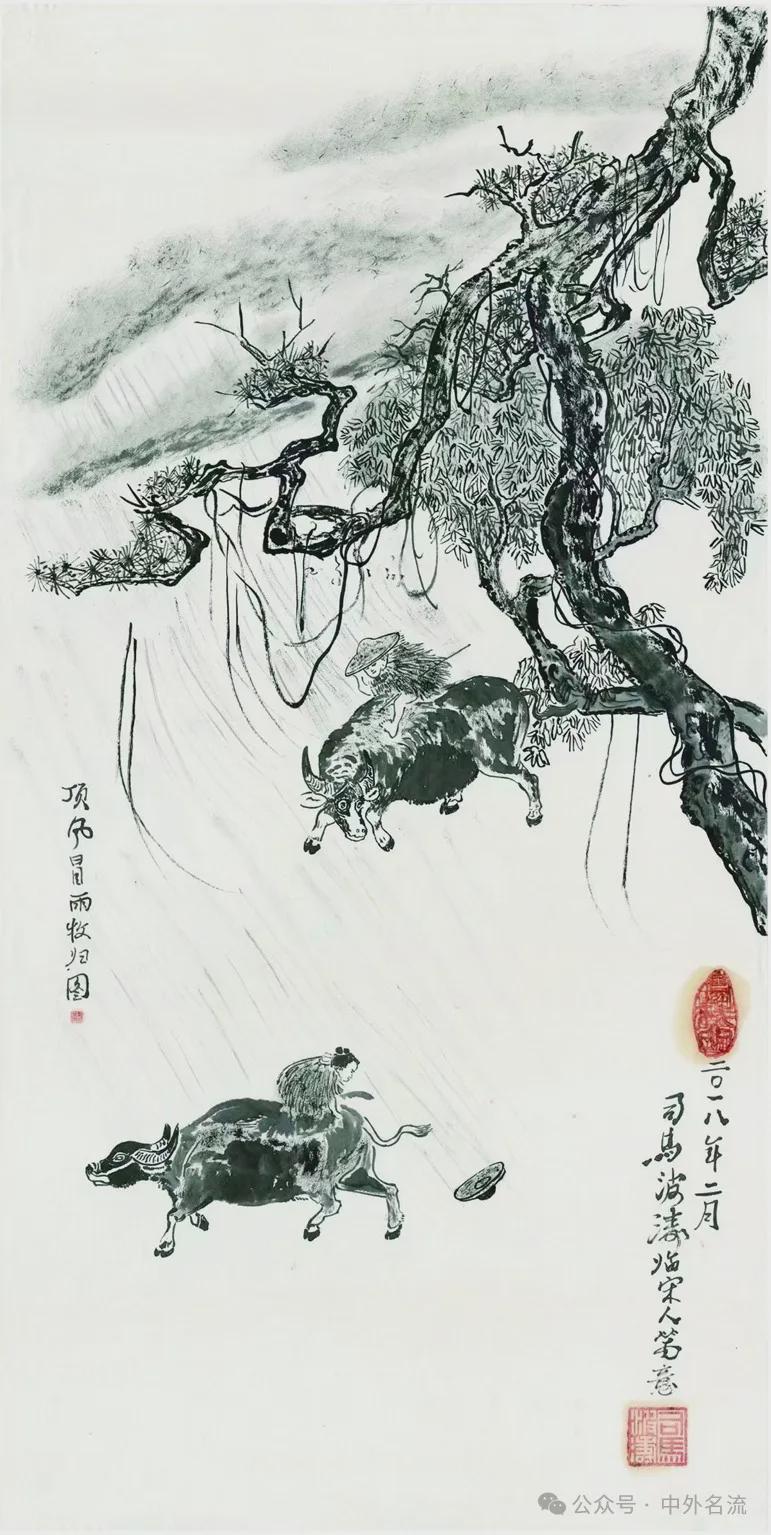

卫东从小就喜欢画画,那时,虽不得要领,顶多是涂鸦,但他就是爱画。50岁后,他绘画的兴趣被重新激活了,并且一发而不可收。

所有艺术都是相通的,他喜读书,善读书,且深谙书对人的重要性。有了读万卷书和长期写作的基础,因此,他的文字和绘画便自然而然,水到渠成,顺理成章地融会贯通了。他说,写作和绘画既可相互借鉴,又可以互补。尤其是中国画,可温养性情,可激发潜能。

天书藏于山藏于市藏于阁

俗人视而不见智者苦心寻觅嗜书如命

世间三百六十行,几乎每行都有祖师爷,都有书传世到如今,哪怕做爆竹、修脚、依门卖笑,也有传世之书。卫东认为有些书该读则读,该躲则躲。著名画家郭怡综说过,绘画与读书一样,该学则学,该躲则躲。

卫东学画时,讨换来四册《芥子园画谱》,他几乎翻烂了树谱和山石谱。他临摹了多少杂树,他尤其对松树情有独衷,他说过:做人如松,气质如松者,方能成事,如墙头芦苇头重脚轻根基浅,做不成什么事。

前几年,他向郑晓华先生学过唐朝孙过庭《书谱》,获益匪浅,他边听课边记录,课后,他经常温故而知新。书谱是一本天书也是奇书,现当代没人敢向孙过庭叫板,更没人能超过他。

孙过庭认为,在书法的高级阶段应超越对古法的执着,而听从内在精神的呼唤,调动所有的技术元素去表现。

卫东认为,听从内在精神呼唤并不过时,还有现实意义。他像受到启蒙、受到洗礼、受到特训一样,他开始按自己内心,按潜意识去学画和创作画。

《书谱》中孙过庭写道:“……余乃假之以湘缥,题之以古目,则贤者改观,愚夫继声,竟赏豪末之奇,罕议锋端之失。”

孙过庭没出名之前,不管他怎么认真写出的书作,众人对他总是横挑鼻子竖挑眼,他把自己的书作假之以湘缥题之以古目,贤者改变了对他的态度,大加赞赏,愚夫跟着贤者赞赏欣赏笔端之奇,很少有人再议论作品的锋端之失。

《书谱》这段文字对卫东触动特别大,他体验到:越是一瓶子不满,半瓶子晃荡的人,越容易挑别人的毛病,真正懂行的人从不妄加评论。卫东感悟到了,那些总是不能出头露面的书画家之所以临摹复制名家名作,是因为有其苦衷与苦闷。若不能以假乱真,恐怕一辈子也露不了头。这不是什么德兴的事儿,而是被逼无奈,只是方法与手段而已。徐渭的癫狂,石涛想通过皇帝效应扩大知名度,张大千仿古画成瘾,都是与社会大环境有关。若不如此,只能像蚯蚓一样深埋土里。书圣孙过庭,都能“假以湘缥题之以古目”,那么,媒体时代、电脑、手机、视频又何尝不可为?!

孙过庭总结的“五合”“五乖”简直是神来之笔,前无古人,后无来者,后世书家,从未有人跨越。

卫东特别注重向“石人”学习,到底哪些石人,清朝石涛,现代石鲁、齐白石,当代石齐,还有当代吴悦石、郭石夫。向这些杰出的“石人”学习,学习老先生们的灵气和刻苦努力的精神。卫东善于“吃百家饭”向百家学习,像蜜蜂一样采百树之花,酿出的蜜才更有味道。

卫东认为,有画谱、书谱奇书在手,与古人画圣书圣神交,那么那些古人就会神明降之,使卫东注入了一种与众不同、超凡脱俗的血液,正像他常说的:“打鸡血了,喝鹿血了”。

2018年2月15日(年三十)卫东听孙伯翔80多岁老先生讲《始平公造像》卫东对魏碑书法雄强霸气有了进一步的了解。《始平公造像记》乃魏碑经典之作。

康有为捧《张猛龙碑》以其为学习范本。选魏碑范本一定要请老师指点,否则容易选错。

普陀山观音圣像

孙伯翔讲过:魏碑要写出刀砍斧劈的险绝味道。

卫东练过多日,他总觉不满意,总是练不好。

在学书画的过程中是否善于用功,其中还有门道。并不是天天画就可提升技艺,若选择不对,方法不当,也可能原地踏步,毫无起色。

卫东十分赞赏陆俨少提出的“三、四、三的时间分配方案”,即三分写字,四分读书,三分画画。写字和读书的时间加起来比画画时间还多。

“功夫在诗外”,“功夫在画外”。

画家教育家徐步在《中国山水画论研究》一书中提出,画家还要“画得多、想得多、看得多、听得多”。由此“四多”画艺才能不断提高。

多年来,卫东画的画,吊板上、纸包里、纸箱里、一叠叠、一堆堆、一捆捆,扔了可惜,撕了也可惜,不扔不撕占地方。数量与日俱增。卫东说:只有足够的数量才能增加质量。古人说“废纸三千”即是这个意思。除了一刀一刀的宣纸练画之外,他还在新买的白背心上画,在新买的一匹白布上画。苦心人天不负,天道酬勤,蚂蚁啃骨头,愚公移山,绳锯不断,滴水石穿,十年孤独,十年寂寞,十年寒窗。卫东常说,达摩面壁九年,我练十年。有人看不起卫东这种自学的人,总以学院派眼光衡量他,对于背后谩骂和当面挑毛病的,卫东一概不予计较,可谓荣辱不惊。“有人谤我,有人毁我,有人非议,非常之正常”,卫东认真地说。

卫东看了那么多画论的书,他并不是热补,生吐活剥,人云亦云。他敢于挑战传统,挑战名家。例如:卫东在书中看到董其昌,认为气韵不可学,在生而知之,与郭若虚“气韵非师”观念大致相同。前人认为气韵必在生之,“不可巧密得,复不可以岁月到”;“天生有某种素质,可以默契神会不知然而然也”。

卫东认为“天才来自勤奋”,“学而知之”,才是唯物主义的,气韵不可学的观念,带有唯心色彩。卫东与画坛朋友,谈起自己的气韵可学的观念,遭到了反对,他仍然坚持自己的观念。他篆刻了一方“气韵可学”的闲章,有时就盖在自己的画上。

有人认为他顽固,他说,就得铁心坚持自己的。

写小说强调个性,画画更应强调个性,内得心源。前贤把竹子画成红色,谓之朱竹墨禅,当时遭到众人反对,后来被画坛认可,再后被许多人学习。朱竹在画史上有了一席之地。李可染把鹰嘴画成方块,当时遭人反对,其身后有多少人摹仿他的方块鹰嘴。

卫东在报刊上读到许多名人轶事,温养了他的胸襟。卫东游历过许多名山大川,使他对孔子所说智者乐水,仁者乐山;智者乐,仁者寿有了更深刻的理解。

石涛的名言:“搜尽奇峰打草稿。”卫东对此名言推崇备至且践行搜奇峰。其多次去黄山看天门洞,到雁荡山看夜山,到华山、泰山、五台山,湖北武当山、贵州梵净山,到海南五指山,到西藏雅鲁藏布江远眺南迦巴瓦大峡谷,到贵州观黄果树瀑布,到广西中越边界观德天大瀑布。

顶风冒雨牧归园

游历名山大川,使其感到自己的渺小,同时感悟到大自然鬼斧神工。渺小的人只能顺其自然。卫东更进一步理解了《苦和尚话画语录》中写到的天人合一的观念。石涛晚年以“苦瓜”为号,其画语录问世三百年来,激发和滋养了许多画家。(摘自徐步《中国山水画论研究》第263页)

卫东多年来还游历参观了许多名人故居。他到南昌青云浦,专程到八大山人故居;到杭州参观了林风眠故居;参观了西冷印社,到北极村观原始森林,到新疆观千年胡杨,到海南望五指山,观椰林;到庐山、武夷山、峨眉山。每到一处,他习惯买那些介绍风土人情、名山名人故居的书籍,楹联、专著等等。多年来,这类书塞满了书柜,堆满了墙角,堆积于铺下。他随手在书柜中抽出《古老的泰山》《少林寺,中岳庙,篙阳书院简介》《庐山道教初编》《五台山楹联牌匾集锦》《柳州古城文化》《神奇的桂平》《保定府名联辑录钩沉》《范仲淹与天平山》,篇幅问题不能在此一一列举。

那年,他们四个人用两个多月时间,游欧洲11国,他在伟人马克思铜像前留下了美好瞬间。

游的地方多,阅历广了,心境宽了,看明白了,也看透了世间之事。他说:“清,陆和九有副对联:古人大抵亦如我,世事何尝不可为。”

徐步教授在书中写道:古今学画者,必有天赋之性。性有愚蒙迟敏之分,天性迟钝,勤学补拙,始有真迹流传。(摘自《中国山水画论研究》173页)

卫东并不认为自己睿智,他自知之明——有点儿笨。笨鸟先飞,用笨办法学习,下大功夫。弄文学时,他抄了多少本文摘,弄书画他照样听课记录,读书摘录。他说:好脑筋不如烂笔头。他家书柜和书厨堆了有多少本读书笔记,多少大本剪报简直无法统计。他有时翻这些摘录和剪报,写文章参考这些东西。他常说:我说话写东西不是没有出处。他之所以能出版11本书。恐怕与用功有关,与苦其心志有关,与笔耕不辍有关。他把写11本书的精神用到了学习画画上。出11本书算不算文人,我暂不下结论,由历史去定论,由世人去评说。他的画能不能称为文人画,也应由历史去定论。

司马波涛、锲舍、老海十二分欣赏张铁京的墨宝。司马波涛、锲舍(锲而不舍,学习老舍)老海是卫东常用的笔名。张铁京原劳动午报总编。张铁京写书法颇有功力。他曾在扇面上写道:“境遇休怨我不如人,不如我者尚众,学问休言我胜于人,胜于我者还多。”清,李惺的一句话令卫东感触颇深。卫东2011年撰文《赛克勒杯中国书法竞赛金奖获得者——著名书法家张铁京》收录于《无限精彩》一书第441页。

有人背后说:卫东画画是为了挣钱,这真是扒门缝儿看人,把他看扁了。他是退休干部。退休费够吃够喝了。他曾为顺义一家孤儿院捐款,为穷困地区大学生捐钱捐物,有的朋友出书,他慷慨解囊,为朋友出书捐钱。有位快递小哥农村老家父亲去世,他默默捐钱捐物。他说大舍而大得,古人云:“君子让千称,小人争毫厘。”

熟悉卫东的人都知道,他是主动买单的人。

尽管卫东说自己的画不成熟,还在路上还得努力,但是日本、韩国、美籍华人早已收藏了他的画作。拍卖行也拍卖过他的作品。正因为读过万卷书,有阅历,他的画作才更有思想,更能凸现内涵,更能发泄胸中块垒,更能淋漓尽致,更能展示潜能。

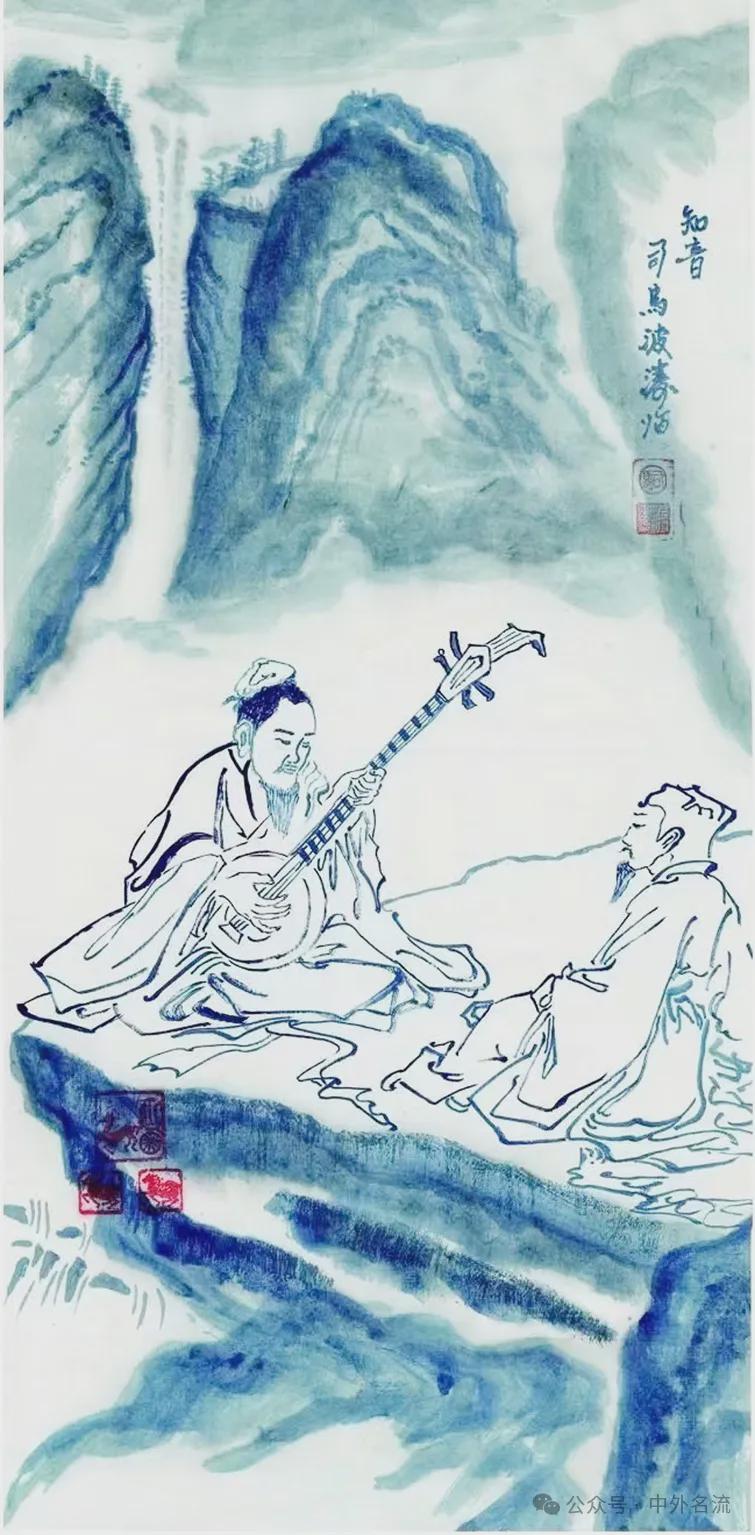

知 音

这些年来,当人们大多沉迷于手机微信的时候,老冯却独步天涯,走遍了东南西北中五大名山以及黄山、庐山、普陀山等等名山大川。

如果说明代徐霞客是以写游记为主的作家的话,那么卫东就是到处写生的当代画家。

冯卫东是闻鸡起舞的现代人,至今对现代文明工具都知之甚少。他基本不接发微信,不会用手机交费,更别说用手机订机票、火车票、网购什么的了。

电脑已经普及多少年了,但冯卫东依然是电脑盲。无论是多么大的长篇,他都坚持手写,然后再花钱请人敲出来。他是现代文明最典型的落伍者。

但任尔东南西北风,他就是岿然不动。一位朋友收拾杂物的时候,发现家里居然还存着不少稿纸。那人问他要不要?卫东简直乐坏了。

卫东当然不是贪便宜的人,但他对笔墨纸张却格外珍视。

卫东闻鸡起舞,他的作息时间和大自然几乎同步。

他从不看无聊的电视剧,太阳一落山就准备睡觉,两三点钟醒来就开始读书,画画儿,写东西。苦行僧一般,有点像白岩松一本书的书名《痛并快乐着》。当有人用这句话跟他打哈哈的时候,他说,此言差矣,我一点都不痛,不仅不痛,反而乐在其中。

冯卫东说,人都爱在波涛汹涌的江河里呆着,平静的湖面只适合欣赏,但不适合激流勇进。我就是这激流勇进的性格。

是吗?

是吧。

但也不完全是。

你能相信吗?冯卫东看一棵树,能凝视很长时间。

有人问他:你看什么呢?

他说:我在读树的魂。世间一切生物都是有魂灵的。只不过我们和这些生灵难于沟通。

绿藤为什么缠树?是爱情吗?是友谊吗?说不清,但我只是想解开这些谜。

这些谜让我着迷。哪个是真实的冯卫东?

是油画上开怀大笑的那个,还是静静地对一棵树凝视很长时间的那个?

都不是,却又都是。

他是矛盾的统一体。既单纯得可笑,又复杂得可疑。对艺术执着就是让他如此着迷。

于是,人们渐渐地懂了,他的画为什么能够独出心裁?为什么能够独具一格?

人的精力是有限的,如今的冯卫东已经暂停了文学创作,而是把大部分精力都投入到国画的创作上了。

他挺成功的。专家的认可和读者们的热捧便是明证。

74岁的冯卫东依然在激流勇进,时代的潮流不会甩下他,他正试图引领时代潮流。

这话说起来当然有点大,但冯卫东却就这样坚定地走着。

勇往直前,义无反顾。

专家和广大美术爱好者盼着看到冯卫东更美的国画作品问世。

人们都期盼着……(2023年写于松榆里)