在时间中打捞生命的光暖

——读谢丽散文集《时间的光暖》

张新华

书籍摆在面前,欣然一看:时间的光暖。盯着书名深思良久,方有所悟:时间,乃物质运动的一种存在方式,包含着过去、现在和将来,于人而言,就是一个个寻常或不寻常的日子;光和暖,乃光亮和温暖之意。于是,心里便有了底:时间的光暖,即是人生中每一个日子中的光亮和温暖。

(《时间的光暖》作者 谢丽 单县县委宣传部干部 山东省作协会员 山东省第四届齐鲁文化之星)

这样理解了书名的含义,也就从那些恣肆流淌、扑朔迷离的文字中找到了作者理性和情感表达的趋向。如果时间是一片海洋,这便是一种打捞,即从过往的时光中打捞生命的光暖。打捞的目的是重温光暖,同时也让这光暖扩散开来,去照亮和温暖更多的人生。

我们每个人所经历的日子,并不都是阳光明媚,温暖如春,它也有幽暗和寒冷。著名作家史铁生有篇文章,叫做《在生命的幽暗中触摸到光》。我以为,一个人若能在幽暗和寒冷中看到光亮、感受到温暖,才算是发现了生活的真正价值和意义。一星光亮、一丝温暖是微弱的,而把星星点点的光亮和丝丝缕缕的温暖,从庸常的日子中打捞出来,汇聚到一起,就是一个光亮而温暖的世界。谢丽的文字,就为我们营造了这样一个世界。那里阳光普照,风和日丽,春气蒸腾,万物复苏,到处充满了勃勃生机。沉浸在那个世界中,我们感到血脉流畅,身心舒泰。我们的心灵得到了抚慰,我们的精神得到了滋养。我们对那个世界依依不舍,流连忘返。

不必复述那些温暖人心、激荡情怀的文字,只要看一看《爱是不熄的烛火》《藏在岁岁年年的父爱》《尘世珍贵的遇见》《生活深处无声的爱》《一朵花开放在尘埃》《母女一场是修行》《爱的绿洲》《深情共暮年》《身体灵魂一起上路》《希望燃烧的村庄》《光火》《人生有梦不觉寒》等等这些标题,你就会感到一束束的火焰燃烧在眼前,一丝丝的暖流渗透到心间。如果打个比喻,她就像西方那位提灯女神弗洛伦斯.南丁格尔,就像世界著名油画《窗前提灯笼的女孩》,在这阴阴晴晴、风风雨雨的尘世间,总能带给我们一缕光明、一丝温暖和一线希望。

爱的光暖,不仅可以传递,也会催生信心和力量。于是,便有了她对祖辈和父辈忠厚传家、诗书继世的家风因袭;便有了她“焚膏继晷,兀兀穷年”,坚持勤奋读书与写作的精神动力;便有了她敬老爱幼、相夫教子的美德与担当;便有了她南下北上,独自寻找人生出路和精神归宿的身影。而这些,都在她的不少散文篇章中,生动而精彩地呈现了出来。

谢丽是一位热爱生活的青年女作家。她那双明亮的大眼睛里,总是闪烁出坚强自信的光芒。眼睛是心灵的窗口。透过她的眼睛,你便知道她的内心也是明亮、坚强而自信的。这样的内心,吐出的文字一定是阳光的。所以,你读她的文字,绝无消沉颓废之感。即使一时陷入困惑和迷茫之中,她也能很快拨开迷雾,找到方向,然后踏着鼓点一样的节奏,迈开步伐朝向前去。这些激情四溢的文字,不仅真实地记录了她的情感历程,真实地反映了她的内心世界,同时也将一个性格坚强、充满自信、执着追求的女性形象,真实而完整地呈现在我们眼前。但作为一位女作者,其铿锵有力的文字中,又不乏女性的细腻和柔情,生活的点点滴滴都能入心入怀,一花一草、一衣一衫,甚至一件小爱物中,都隐藏着她人生的乐趣,都氤氲着她内心的诗意。

文字的刚柔相济和变幻多姿,思维的发散与不确定性,也许对于形成独自的语言风格有些不利,但这恰恰是克服思想苍白,走向博大深沉的迹象。文学历来排斥语言苍白,思想单一,而变换与不确定正是文学所需要的。谢丽是一个知识分子,读书甚多,颇受古代诗词歌赋滋养,她的文字中有不少诗性的表达,可谓典雅与朴素共存,深奥与直白互补。她的文学语言中,具备了多种成分,可谓异彩纷呈,鼓瑟齐鸣。我认为这是一个散文家的资本,也是一个好散文家必须具备的文字素养。所以,尽管她的阅历有限,生活亦无大风大浪,但你读她的散文,不会觉得有枯燥乏味之感。

谢丽有一双慧眼。她总能在我们习以为常的日子里,看到或感悟到那些生活的亮点和诗意,譬如父亲在乡间为她布置的小书房,母亲在几个儿女家穿梭奔跑的背影,女导购突然被唤起的写作梦,女儿梦中的一个奇遇,邱老师摆在讲台上的牛奶和豆浆,与女友岩的一次邂逅与散步,小区门口的那家超市,阳台上的几盆花草,一个随处可见的红塔山烟盒等等,都能唤起她或美好、或温暖、或歉疚、或动情的记忆。这些寻常的生活场景和细节,都在她的笔下生发着温暖,氤氲着诗意,同时也深藏着亲情和友情的至真至爱。

除此,谢丽的散文还有一个优点,也是最大的优点,那就是善于思考,文字中常有灵光一现,闪烁着智慧之光。比如,她的那些书评抑或说文学评论,皆是通过认真阅读品味他人作品而生发出的真实感想,文字精炼,意境优美,诗意盎然,韵味十足,篇篇都是佳作。比如,她的那些游记散文,已经突破了大众化游记散文的套路,将别人写了千万遍的江南古镇,以及陆游、苏轼、欧阳修、曾国藩这些众所周知的历史人物,重新纳入视野,用心观照,以自己的视角、自己的心灵去察看历史和感悟人生,从而产生了独到的见解。其中,有对文化的反思和人性的审视,有对民族精神本源的追寻,也有对人生价值和生存意义的深度思考。这些以游记形式呈现出的历史文化散文,不仅拓宽了她的创作视野,也见证了她文字的功力、思想的成熟和文本的创新,充分展示了她的创作实力。

夜已深,心仍暖,千言万语亦觉短。对于谢丽的这本书,我只能浅尝辄止地说这些。前进中有光,路就平坦;日子里有暖,就不觉严寒。愿谢丽今后写出更多更好的散文,愿她的文字永远散发出阳春三月似的光和暖。

(作者简介:张新华,山东单县人,山东省作协会员,菏泽市作协副主席,已发表文学作品40余万字,出版散文集《最后一头耕牛》等3部)

文字和行走,我们生命的“平衡木”

——致意生命里的光和暖

谢丽

小时候,每到阳春三月,父亲便会带我们一群孩子到乡间闲置的田地里去种树。我们姐弟四人都会种下了一棵属于自己的生命之树。

我也因此明白了很多树的品性与喜好。例如,白桦喜阳,长势笔直;法桐喜湿,盘结多干;松树喜阴,挺拔伟岸……随之而来, 是因品类的不同,或会因浇水、施肥勤惰或地域间风调雨顺的不同,而产生树的长势不同。树的成长也像是一个生命的成长,每个人都有质的不同,所以有了参差多态人 生。人生各有天命, 天命各有本分。在三分惑然开释后,人的成长再也不用人工的修饰与剪枝。

家,是每一个人生命原点,教会我们基本的价值判断和情感认同。那些母亲藏在夜灯和织缝中的温暖,那些父亲用光阴担负起的一个家庭三代人的成长、幸福和未来,一笔一划、如斯清晰地规划出我和妹妹弟弟们的生命轨迹和生活之旅。无论过去、现在和未来,我们都必须是踏踏实实的建设者和奋斗者。父亲常说,“十年树木,百年树人。”我们姐弟四人靠着父母给予的阳光一样自然温馨的生命雨露,各自成长为最本真的自我。

父亲实现了他的家庭愿望,作为长女——我会更好地结过这杆接力棒。“位卑未敢忘国忧”,家和国从来都是我们代代国人传承的情结、向往和追求。作为一名党的宣传干部、新闻舆论工作者和文艺工作者,我正行进在梦想的路上。

家乡的白杨树,添了整整十圈的年轮,成长为做梁檩的材料。弹指一挥间,水已流逝,云已飘移,忙碌辛劳的职业生涯之外,作为一个耕耘文字的人,我用心灵和情感饱蘸墨香,在文字天地里耕耘跋涉着,像极了当年父亲带我们种树的样子。

树的成长,是农夫最大的快乐,树也因此成为了农夫快乐的见证。于是,我面对家乡那棵高大挺拔的白杨树对自己说,静下来,再来听一听这白杨树叶哗哗作响的声音。像树一样成长,在生命的每一个默然、静谧、辛劳或欢喜的时刻。

一棵树的成长总是这样,它潜滋暗长在生命的每一刻。我想,人的成长也应当这样,让一段段漫长求索的岁月定格为一层层结实的年轮,让一层层年轮吐纳出岁月的沉淀,生长出树的宏阔生命气象。人与一棵树,由此灵性相通。人变得灵通透彻,树也格外笔直挺拔,枝茂叶繁。

一个奋斗者会感受到生命中更多的暖意。除了爱人、孩子和父母姊妹——他(们)是我内心的倚重,这些生命里的光暖,我还想献给一路成长的好朋友。此刻,那么多的朋友在眼前一幕幕浮现,萍水相逢或亦师亦友,她(他)们是青春的记忆,是奋斗途中的相遇,是友谊的镌铭,是在对“自我”执守中对理想“大我”的映射。

文字,是生活中光暖的出口。行走,是生命和梦想的注脚。我仍然对未来有一种痴情的深爱。

谢丽 省作协会员,菏泽市作协理事,山东省第四届“齐鲁文化之星”,供职于单县县委宣传部。山东省第十六届、三十二届中青年散文作家高研班学员,江苏省二十届青年作家读书班学员,出版散文集《智慧女性千千结》《时间的光暖》。作品散见于《时代文学》《农村大众》《济南时报》等杂志报刊。

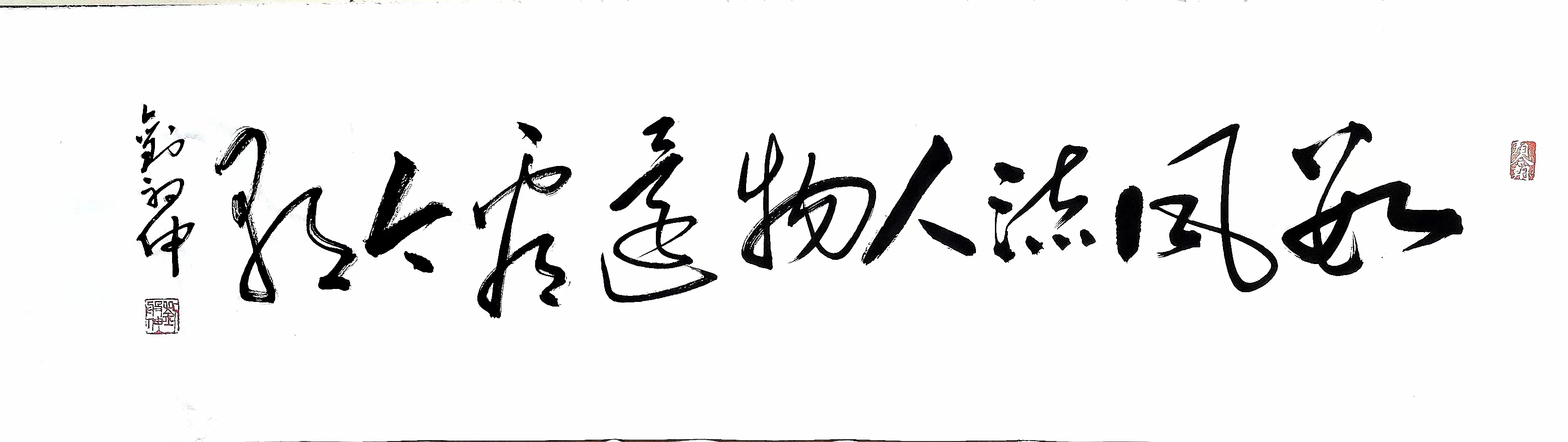

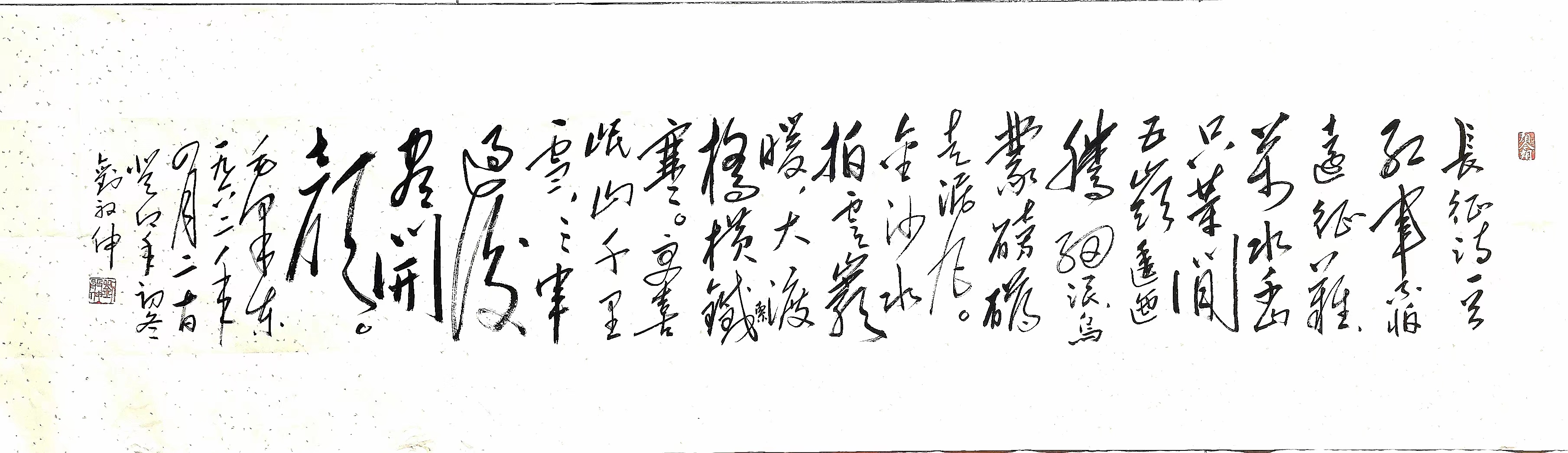

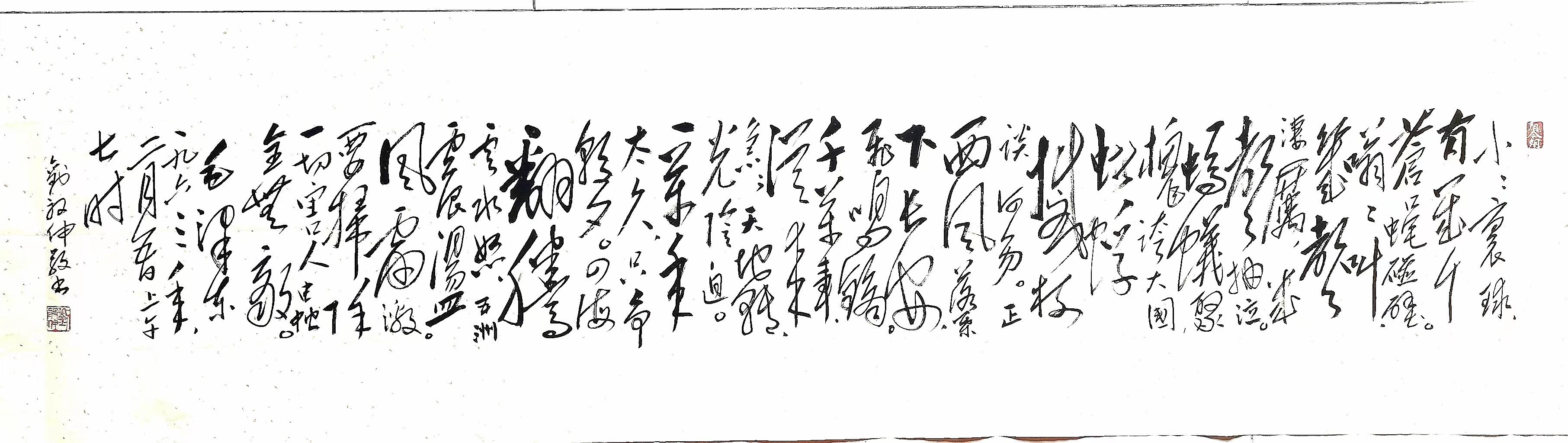

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版