守住道德底线,就是一个人最高贵的道德素养——读马拉的短篇小说《歌德哀歌》有感

柳志明

最近读了《万松浦》第三期刊登的马拉短篇小说《歌德哀歌》,一下子就把我的心给抓住了。我一口气读完后,心情异常激动,也许是书中的情节引起我内心强烈地感情共鸣,我又接连读了好几遍。小说确实接地气,是充满正能量的作品,读过之后,掩卷深思,回味无穷。

一个短篇,情节并不复杂,写了作家顾平志如何扶持初涉文坛新人拉珍的感人故事。顾平志,一个来自农村的苦孩子,经过自己的努力,一步一个脚印,在没有背景、没人助推的环境中,成为文坛上赫赫有名的权威专家。退休后,毫不留恋高高在上的权威,毅然干净利落地走到普通人的队伍中,从繁华的大城市回到故土山村,想为家乡建设发挥一点余热。他提出办书院,得到了各级的支持,并付诸行动,办起了“流芳公园书院”,这真是办了一件功德无量的大好事。故事也由此展开。拉珍是一位喜好文学的业余作家,锋芒初露,有很高的写作才华,在当地小刊物上发表了几个短篇。顾平志为了推荐拉珍的作品,不仅动用了自己学生的关系,而且亲自写评论,让拉珍的三篇小说都上了一个令她想都不敢想的高档次的刊物。这就使得顾平志和拉珍之间产生了一系列为了感恩的感情纠葛。这本来是一次再平常不过的扶持新人的举动,但由于人们的思维偏见,闹出了一些令人费解的流言蜚语。最后拉珍无耐放弃了写作,顾平志想到了大哲学家歌德。小说结尾有力地抨击了当前文学界的现实状况,留下了一个让人无限思考的空间.

说起当今文坛,我是没有资格谈这个问题的,因为我只写过几篇亲身经历、感受颇深的小散文。我是一个喜欢读书之人,读书是我退休生活中最大的爱好。当前,手机普及,大家都说手机里啥都有,还要看书干什么?现在读书的人真是少之又少,玩手机实在是太时尚不过了。正如小说中顾平志所说:“我相信,这些书都有价值,都有独到之处,然而又是然而,又有多少人认真去读它们?没有被读到的书就像孤魂野鬼。”顾平志觉得,“他在做善事,是在拯救这些书,他让书的幽灵般的面孔呈现出人的具体形象。翻阅同行著作时,顾平志感慨更深一些,哪怕像他这样的学者,一辈子也没说出几句真知灼见,不过都是泛泛而谈。”是啊,“书籍”这个过去备受喜爱的精神食粮都被束之高阁,成为家庭书架上的一种摆设,很少有人再去翻阅它。而作家呢?也就顺应了时代要求,想方设法在博得读者眼球上下功夫,读者爱看什么他们就写什么。在利益驱动下,作家应有的赤诚之心被抛到九霄云外去了。因此,作家张炜大声疾呼:“文学在今天,尤其应该维护神圣的正义,离开了这个,文学将失去时代,失去心灵,成为僵死的东西。僵死的文学是谁也不需要的一堆破烂儿,无论它伪装的多么花哨。”他又说:“在乱纷纷的书市上,沾染着心汁的书,可算太少了,要写出自己的焦思、激动、愤慨和喜悦,要表达人性深层的感念和悟想,就不仅需要有一副好的文笔,而且还需具备人格上的崇高与顽强。”我认为,作家为了利益写出一些低劣违心的作品,那是对自己人格和良心的肆意践踏。

《歌德哀歌》是社会上对作家思维偏见的一种颠覆,是针对社会上一致认为要出名就必须搞权钱交易、权色交易的一种拨乱反正。顾平志那种正常的人际交往,也被冠以莫须有的罪名,这真是一种让人难以容忍的悲哀。现实生活中确实有一些道德败坏之人,在阴暗角落里玩弄权术给社会造成极其恶劣的影响。我坚信,人心向善仍是我们这个社会的主旋律,千万不要一见黑暗就否认阳光的存在,黑暗一定会被强烈的阳光所冲破,最后照亮整个大地的一定是灿烂的、温暖大地的阳光。

纵观现在的文坛,确一些歪风邪气在兴妖作怪。只要攀上关系再低劣的作品,也有发表的机会,这让有真才实学的文坛新人的写作激情受到严重的伤害。我认为,作为一个作风正派,慧眼识珠的编辑,一定是一个好伯乐,他绝不会放弃一块闪光的金子,这才是社会的主流,因为文学永远是指引社会前进的一盏高悬的明灯。正如作家贾平凹所言:“文学是真情实感的艺术。这里没有做作,没有扭捏,是酒就表现它的醇香;是茶就表现它的清淡;即便是水吧,也只能去表现它的无色无味。”《歌德哀歌》就是一杯白开水,语言平实,生动感人,特别是男女关系问题上,既朴实又真实。写顾平志面对似醉非醉的拉珍时,曾表现出他心灵的悸动,因为拉珍太像他去世的妻子。小说中写道:“他的手自然地落在了拉珍的腹部,他有滑动手掌的欲望,但他还是精确的控制了它,他不想让拉珍误解,哪怕她现在可能醉了酒。”但理智很快提醒自己,不能有丝毫违反伦理道德的举动,这是多么难能可贵的道德素养。正如莎士比亚所言:“如果我们生命的天平上,一边没有‘理智’的秤盘,另一边没有‘情欲’的秤盘平衡,那么我们身上下流的欲望就会把我们引导到荒唐透顶的局面。”

我是一个极端守旧之人,我从不相信一个80岁的男人与一个20岁的女人之间会有什么真正的感情基础,那些畸形的婚恋观除了互相之间有利可图,还能有什么呢?我父亲年轻时一表人才,在乡镇工业部做花边生意,天天跟妇女打交道,但从我母亲口里得知,父亲从未跟一个女人有染。对个别主动示爱的女人,父亲总是委婉拒绝,牢牢守住自己的道德底线。他对我们姊妹五个要求特严,他说:“只要谁在这方面犯错误,将是很丢人的,出门会一辈子抬不起头来。”也许是父亲严格的家教在我们身上打上深深的烙印的缘故,我们五个从来未在这方面犯过错误。今天,有人说这些问题,现在看来都不是问题了,再论这些问题就是迂腐,我永远都不会认同这个观点。所以每当看到我崇拜的偶像在这方面出了问题,不管以前他在我心中多么崇高伟大,都会像沙漠里建起的高楼大厦,立刻轰然倒塌,再见到他心中一阵恶心,他的名字也永远定在历史的耻辱柱上。

我非常赞同著名表演艺术家陈道明的观点:“做人的最高意境是节制,而不是释放,所以我享受这种节制,我觉得这是人生最大的享受。释放是很容易的,物质的释放、精神的释放都很容易,很难的是节制。哲学家康德也说:“有两种东西,我对它们的思考越是深沉和持久,它们在我心灵中唤起的惊奇和敬畏就会日新月异,不断增长,这就是我头顶的星空与心中的道德法则。”

不可否认,人都是有七情六欲的,但一个正直有道德的人,绝不会突破心中的道德底线。他就像十字路上的红绿灯,架在高空的高压线,丝毫触碰不得。如果谁偏要去触碰,结果只能是身败名裂,自取灭亡。一位哲人曾打过一个比方,人的道德底线,就像大河的堤岸。“人生的堤岸不是桎梏,而是意味深长的边界,是情深意长的护卫。敬畏堤岸,让人生的堤岸像利剑,它应该向抗击洪水一样遏制人性的弱点守护好堤岸,人生的轨迹就会在堤岸的怀抱里越走越远。”

我们现在所处的时代是一个张扬个性、展示自我的时代,在某些方面确实存在人心浮躁、道德滑坡的现象。善良、正直、正派的人被人嗤之为迂腐;一些丑陋现象却披上了时尚的外衣,招摇过市,败坏社会风气。因此,作家张炜意味深长地指出:“物质和金钱的欲望,尽情的挥发张扬的年代,也是大多数人精神和物质两个方面受到严重掠夺的时代。这时期人们感到贫困才是真正的贫困——这个时期人们还剩下什么?如果没有信仰支撑,那真是一无所有。”

爱因斯坦曾经说过:“不管时代的潮流和社会的风尚怎样,人总是可以凭着自己高贵的品质,超脱时代和社会,走自己正确的道路。”著名散文家韩小蕙也郑重指出:“在茫茫人海中,一切都是可变之数,但高尚者对真善美的追求和保卫是永远不改变的。”我们就是要高扬道德正义的旗帜,给那些前进路上迷途的人指明一条正道,任何环境条件下都要做一个一辈子守住道德底线的人,因为那才是一个人最高贵的道德素养。

作者简介:柳志明,栖霞市寺口镇第一中学教师,1948年12月出生,1975年3月任民办教师,中共党员,中学高级职称。1997年被评为栖霞市十佳园丁。喜欢读书,爱好写作,退休后在省内报刊杂志上发表过数篇散文。

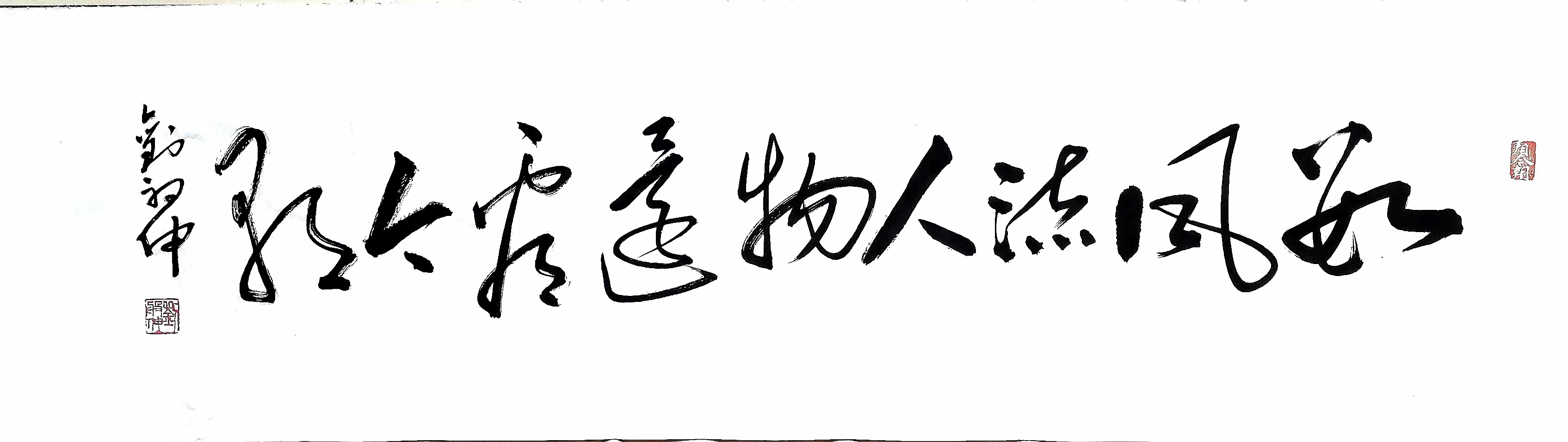

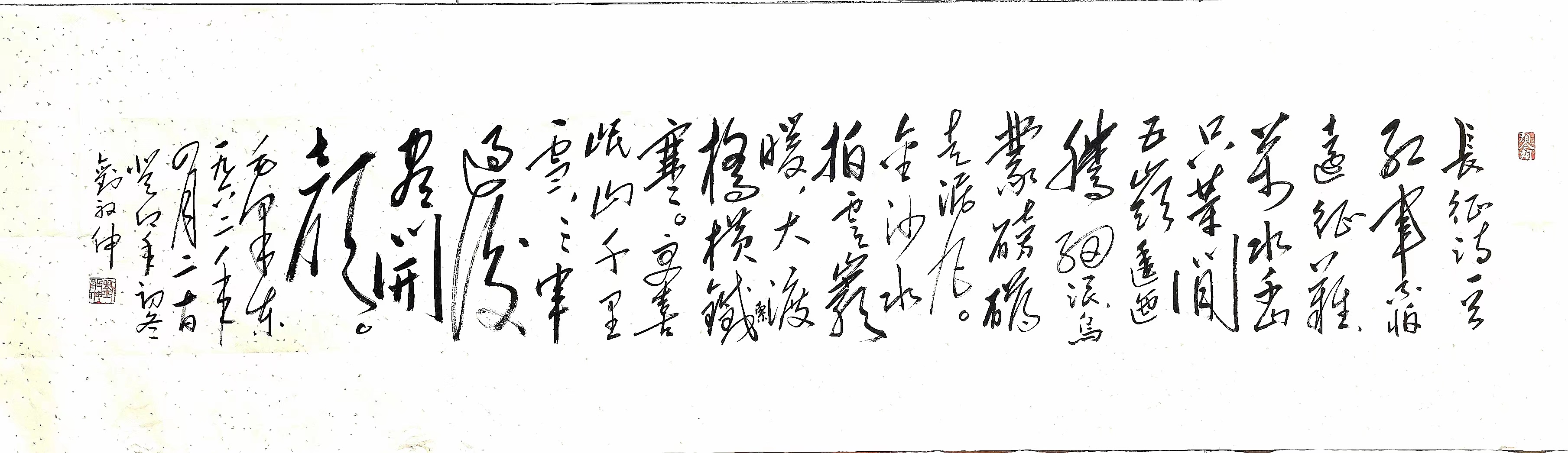

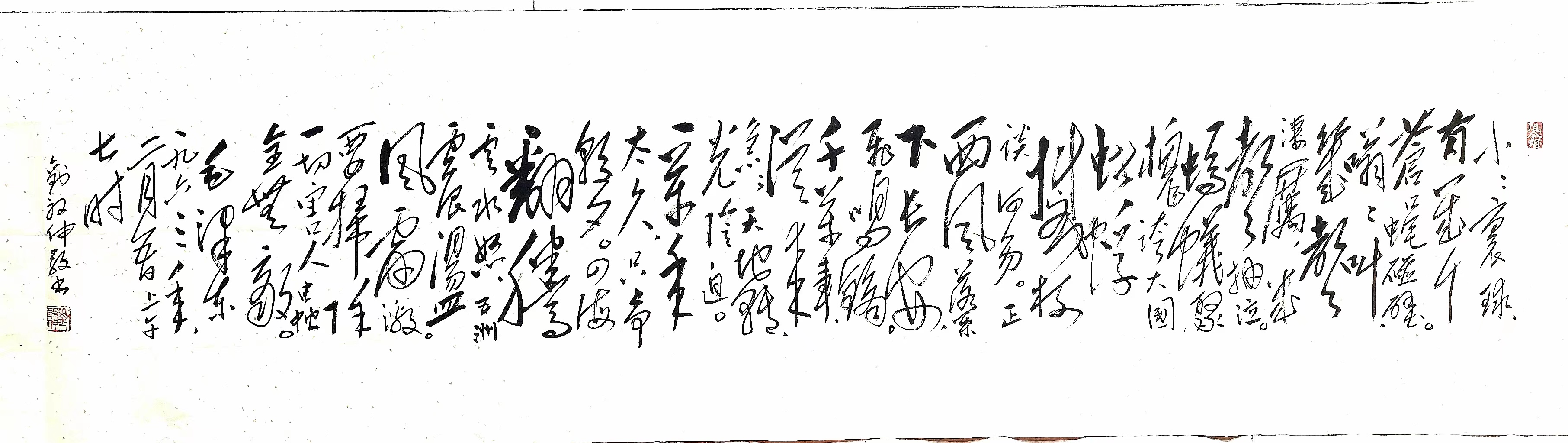

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版