对“付出”的真正理解与感激

——李宗刚教授与我的《文学鉴赏美学》

曹明海

我与李宗刚教授虽然同在文学院工作,但因在不同的学科,交集很少,交往也不多,日常只是在小区路上碰面打个招呼而已。关于工作上的面对面接触和交流,实际上是近几年才开始的。特别是宗刚担任山师文科学报主编之后,我给文科学报投稿,文科学报也跟我约稿,我与宗刚自然也就有了一些深入的了解。

宗刚在审稿、改稿上不仅认真仔细,而且往往是改一字生花、加一笔显韵,给文章增添光彩。我们常说的所谓“点睛之笔”,可以说就似宗刚审稿、改稿的“点化之笔”,而这“一笔点化”所透露岀的是一种敏锐的学术眼光和“吃透”文稿的深厚学术功底。在反复校稿的过程中,宗刚对作者的那种真诚与尊重,让人对他“肃然起敬”,令我深切感受到校稿的过程就是享受学术尊重和学术温存的过程。

应该说,我是文科学报的老作者。1986年第6期文科学报就刊发了我任教以来的第一篇论文,那时我还算是青年呢。当时,那篇论文是责编翟德耀先生审校刊发的。1987年人大复印报刊资料第1期即全文转载,至今我还时常感恩难忘。宗刚就是从这篇文章查起,整理了我在文科学报刊发的所有文章,总计18篇,并在文科学报微信公众号上编发一组报道,这真使我感激不已。在主持文科学报工作期间,宗刚可谓“废寝忘食”,整天奋战在文科学报办公室。我晚饭后散步时,经常在一同居住的师大新村小区碰见他——这时,他才从编辑部回家。有一次,我去文科学报送清样,见他正在办公室吃方便面。宗刚为了文科学报工作任劳任怨、埋头苦干、全身心投入,也正因如此,才开创了文科学报“C刊”新时代。

实际上,我与宗刚真正的交集,是编校我刚出版的《文学鉴赏美学》(中华书局2024年5月版)这本书。在编校此书稿的整个过程中,我得到了他的全力帮助。此书的出版历经五六年,全书是由我30多年间所刊发的文学鉴赏方面的文章汇集而成的。其编校过程费心、费力、费时,可这都是宗刚帮我完成的。

宗刚首先帮我搜集整理了散刊于各种杂志上的文章。这些文章多刊发于1987—2017年间,涉及30余种期刊。随后,他又带领学生帮我完成了电子稿的打印工作。因为早些年刊发的文章大多是手写稿,多数期刊已难找电子版底稿,加之原刊的文章多采用小五号字,密密麻麻,打印的过程容易错字错行,况且还有些引文注释不规范、页码错乱等问题,所以格外费力。在校对清样时,宗刚也竭尽全力予我支持。由于第一稿差错不少,责编不满意校稿,宗刚从第二稿起就带学生帮我校对。这部书稿40多万字,每次校对都费时费力费功夫。我虽找过几位学生校对,但因他们缺乏校对经验,往往还是出错。后来的第三、四、五版校稿直到最后的校稿,都是宗刚及我指导过的高超博士带领学生在繁忙中加班加点,付出大量辛劳才完成的。记得在2021年夏天,正值酷暑,宗刚放下了正在忙着撰写的课题,为搞好书稿校对,冒着高温连续干了一个多月。2022年至2023年从冬到夏,宗刚也都一直在繁重的工作中为此书稿校对。在这一过程中,宗刚既要查证书籍版本与期刊资料,又要推敲语言文字的表达,还要斟酌内容观点表述的问题,责编所提出的疑惑之处也都要一一查实反馈。所以,这40多万字的书稿费了多少心血,费了多少功夫啊!

委实说,我在书稿校对的过程中一直有些烦躁,但每每校对第四编“作家文品透视”中编入的《学者散文拓开的文学新境域——李宗刚散文论》一篇时,就难免有些小兴奋,甚至有种愉悦感。这是因为此篇评述的是学者散文“一枝独秀”的美质:即“用真诚的内心感触,透视学术的真义”“以率直的真诚情感和心灵视角,去烛照学术研究生活的深层意蕴,传达学术研究的足音,诠释种种不同的学术研究现象和学人生活状态,透露着一种对学术研究的热切关怀和真诚的凝视与沉思,给人一种观照学术生活的直接感。”这些述评说明宗刚在学术圈里能够直面学术生活现实,专注在学术研究的场域中,不是以一已个体的小圈子来发私情、说空话、论偏见,而是在融合学术群体生态意识、在学术现实本相的基础上透视学术生活的底蕴,真诚地崇尚学术,享受学术研究的苦恼和欢乐。在我看来,这些述评,既是在写宗刚的文品,更是在写他的人品。所以,我在校对此稿有关段落时,更能深切地感受到宗刚的文品与人品同构。

宗刚甘愿下大功夫来校对他人的书稿,这不正是其人品的真实写照吗?!

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

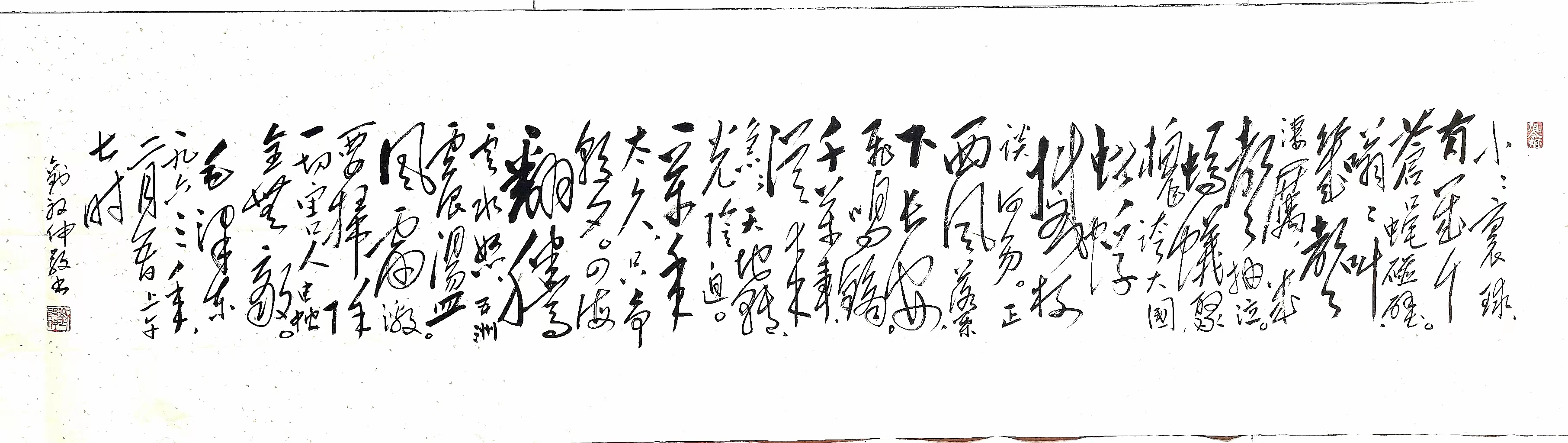

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版