夏朝中期吴国双龙头辅耳长舌柄盧鼎铜尊

王德埙

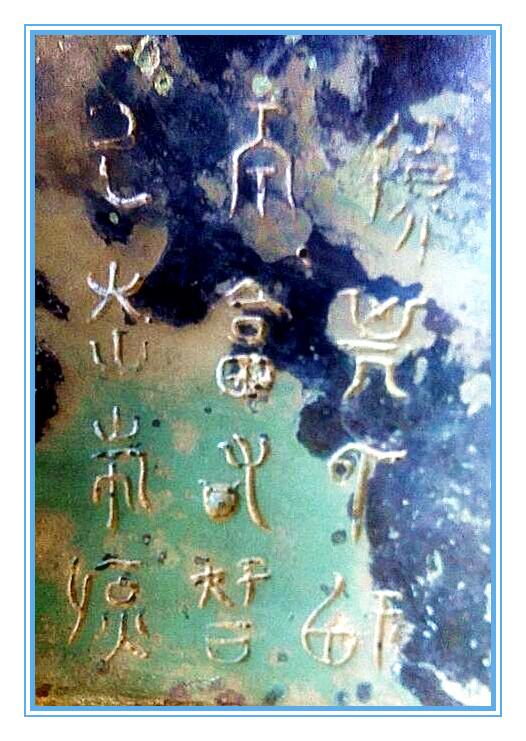

盧鼎铜尊出土于福建福州一带。福建为南方多雨地区,该地区的红壤一般带有酸性,故对青铜器的腐蚀比较严重,几乎成为粉末状锈。是品相比较差的国宝。

此器高28公分,左右连柄宽亦28公分,口径25公分,底径16公分。共得铭文两篇。草籀精美,一字千金。

采用寻龙尺场共振年份检测仪检测,距今4265年,公元前2241年,夏朝中期青铜器,此数据还需要采用其他检测手段核实以后才能最终认定。

此数据已经超出夏商周断代工程之夏朝上限171年。

贵州省晓风残月艺术馆藏品。

在夏代,一个名叫“淮夷”的古老族群,就生活在淮河流域。淮夷族和夏王朝关系密切,文化交流非常频繁。因此,古老的沿海吴越民族的青铜文化也是相当发达的。此器证明沿海民族文化跟长江下游夏文明有交流。

福建支老板抗战时期转让。

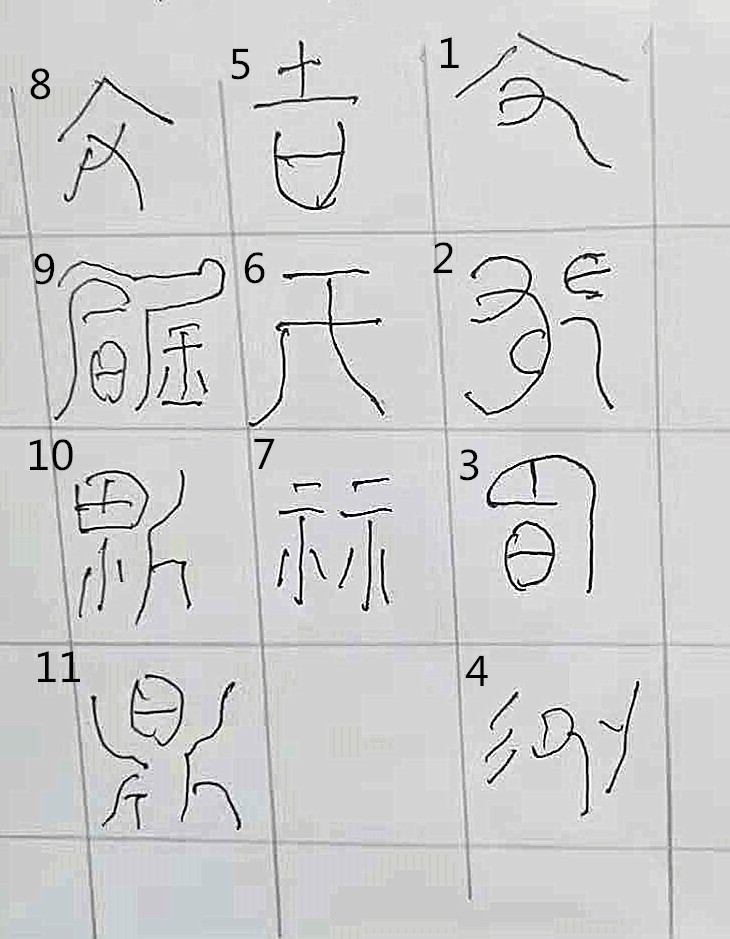

采用除锈手段才能显然出来的铭文:

古代铜器上刻字,有两种方法:凿刻和錾刻。凿刻用无锋的凿子刻,刻痕

有两边翻边。錾刻的刀口锋利,刻痕没有两边翻边,侧向一边。本处上下两图就是使用了錾刻法。

背面的铭文:

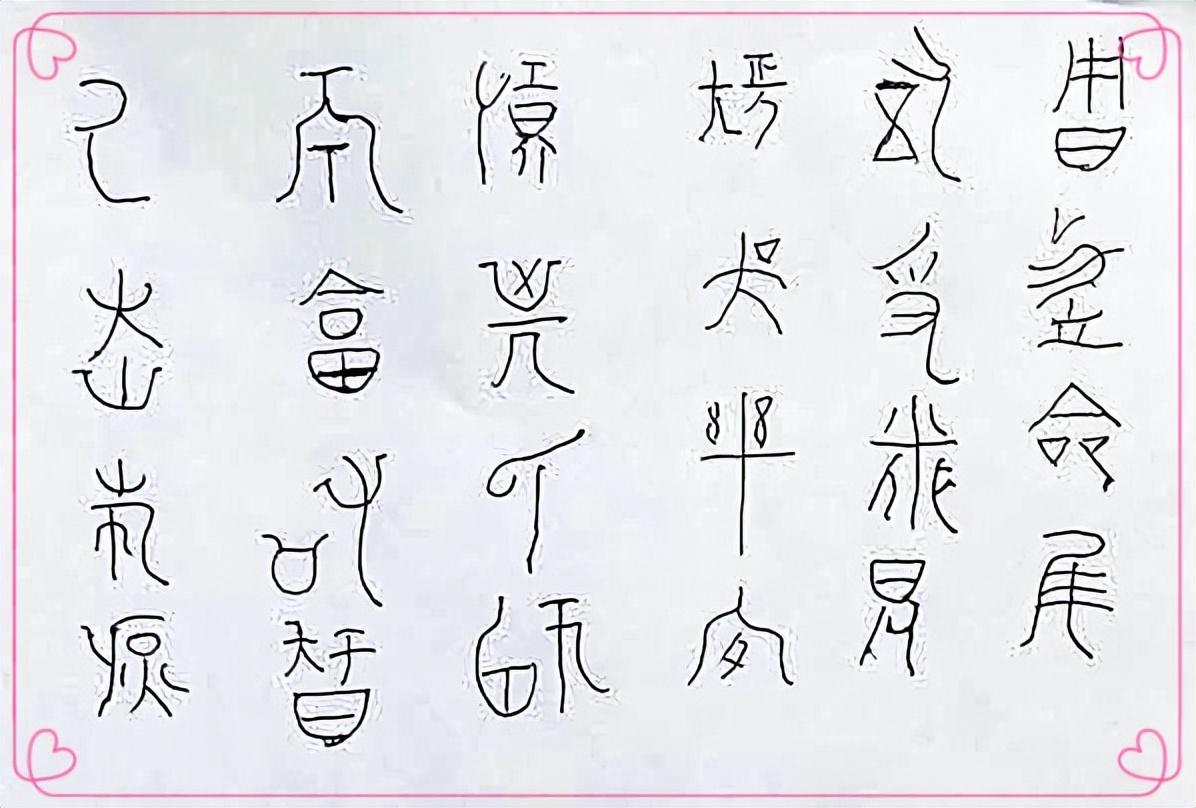

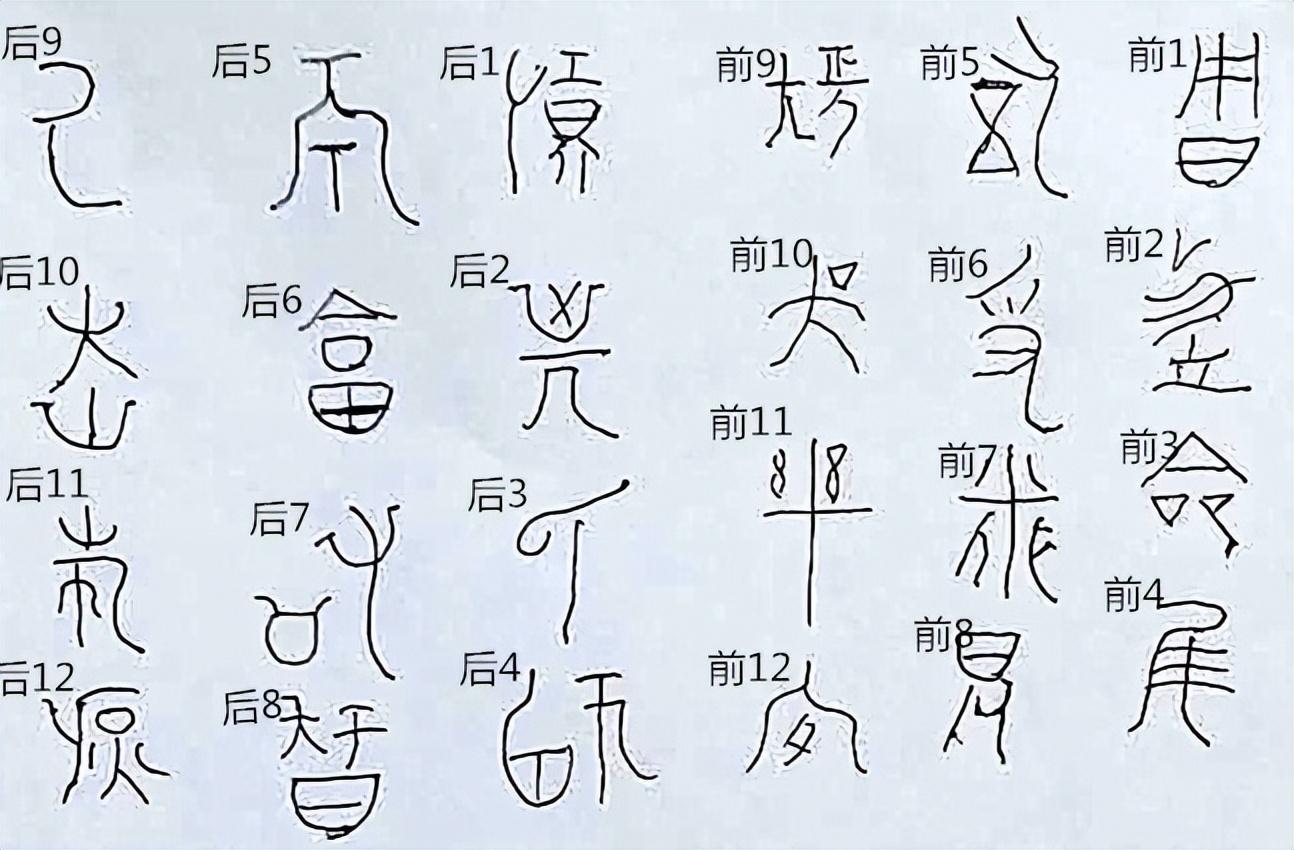

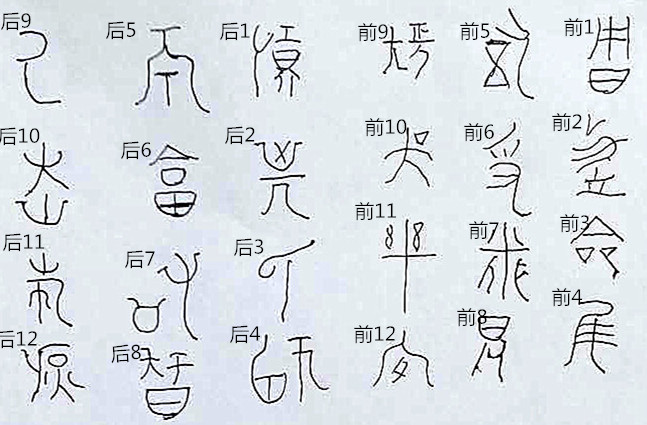

青铜器两面铭文的摩写本:

金文形状特殊,引述困难,我采用区别前后版铭文,并分别编码的办法来表示之,希望读者理解:

双龙头辅耳的龙口中吐出的长舌头构成了尊柄,这样的设计巧妙而罕见,带有远古闽地的特色:

纹饰除地方特点外,也有夏朝的共同特点,饕鬄纹。特别是饕鬄纹下面夹在两道弦纹之间的连珠纹,是断为先中期作品的重要标志:“连珠纹,是小圆圈的横式排列,旧称圈带纹。这是青铜器中出现最早的纹饰之一。┉┉商代早期的连珠纹,已是空心的小圆圈┉┉有连珠纹作为界栏性的纹饰一般在商早、中期,以后很少出现。”(马承源《中国青铜器》页334)

德埙按:此为夏器特征,乃马先生所见有限之故。

前后版铭文考证

释文:(前)诰尽命尾伍捋

祝吴慈宜

(后)任其祇以宗略佑智氒㞭虎12

考证:

前1为“诰”,参异体字

前2为“盡”,《说文》:“盡,器中空也。从皿㶳聲。慈刃切。”引申义为终,尽。

或为“

”,音ca。牵制。《南齐书.张融传》之注。

前3为“命”,派遣、天命、生命、人名。有异体字

等等。

前4为“尾”,《说文》:“尾,微也。从到毛在尸後。古人或飾系尾,西南夷亦然。凡尾之屬皆从尾。無斐切。今隸變作尾〖注〗㞑、���、���,古文尾。”;东方苍龙七宿之第六宿,有星九颗;好貌;姓。

前5为“伍”。

前6为“寽”,通“捋”,取也。

前7为“

”,不识。

前8为“兄”的金文异体字。《说文》:“兄,長也。从儿从口。凡兄之屬皆从兄。許榮切。”假作“祝”,祭名。

前10为“吴”(虞)。

前11为“慈”,对下的关怀。

前12为“宜”。宜祭。

后1为“任”,保举、担当等。字同《中山王鼎》。

后2为“其”。

后3为“氏(祇)”,《说文》:“祇,地祇,提出萬物者也。从示氏聲。巨支切。”

后4为“以”,统帅。《左传》:“凡师,能左右之曰以。”

后5为“宗”,字同甲骨文拾一.十,可证为商时代之器。

后6为“略”的别构。

后7为“右(佑)”。

后8为“智”。知识、知道。有异体字

等。

后9为“氒”,其、之。

后10为“

”,《集韵》:“青,古作

。”

后10为“㞭”,岛名。或为“炎”的异体字。

后11为“

”,同“虎”,异体字。

后12不识,

德埙按:这个是夏王朝时期吴越民族的青铜器,其主铭为一篇《诰命》。《诰命》的颁布者是夏王,抑或者吴王?

德埙按:吴系民族跟大禹王同族(参考王德埙《禹典考释》),故夏王《诰命》可能性大。

尊底还有有铭文一篇:

编码5为“吉”,祥瑞。《说文》:“吉,善也。从士口。居質切。”

编码7为“顯”,敬辞,称先人。参《长甶fú盉》(《集成》09455号)。有祭奠吴国先人之意。

编码9为族徽。

编码10为“盧”。《说文》:“盧,飯器也。从皿聲。,籒文盧。洛乎切。”

德埙按:该器自名为“鼎”(编码11)

作者介绍

王德埙: 1950-汉族,贵州民族大学研究员,西南夜郎文化研究院前所长,世界智慧科学院院士、西南师范大学毕业,双专业。贵州省社会科学一等奖、教育部人文社科三等奖获得者,贵州文史研究馆特聘专家、中国名山名寺名观文化研究委员会高级顾问、厦门上古文明研究室委员、《上古文明研究丛书》编委、中国先秦史学会会员、贵州省易学与国学研究中心研究员,贵州省文化艺术研究院特聘专家,贵州省收藏家协会顾问、贵州省桐梓县夜郎历史文化研究会会长、贵州镇宁竹王文化研究会顾问、重庆巴渝文化研究院特约研究员,中国魏晋南北朝史学会僚学研究中心研究员。