贴近现代审美,无羁的创新精神

——70年代大师潘境全的精品四美女

王德埙

石湾窑在今广东佛山市石湾镇,明清著名民窑之一。以陶塑和建筑陶瓷著称。始于宋代(亦有一说始于唐),极盛于明清两代。石湾窑以善仿钧窑而着称。仿钧釉色以蓝色、玫瑰紫、翠毛釉等为佳,但仿中有创。钧窑的窑变釉是一层釉色,而石湾窑变釉却有底釉与面釉之分。寂圆叟在其《陶雅》中盛赞石湾窑变釉色:"广窑谓之泥均,其蓝色甚似灰色┅┅于灰釉中旋涡周遭,故露异彩,较之雨过天晴尤极浓艳,目为云斑霞片不足以方厥体态。┅┅又有时于灰釉中露出深蓝色之星点,亦足玩也。"(白度)

石湾窑以仿宋瓷起家,又在仿宋中创新。这个是广东省石湾窑的显著特点、宋瓷以单色秞见长。由于单色秞体现了宋王朝道家的审美而受到收藏界的钟爱,而石湾窑偏能在仿宋中开辟了五彩斑斓彩瓷天地。

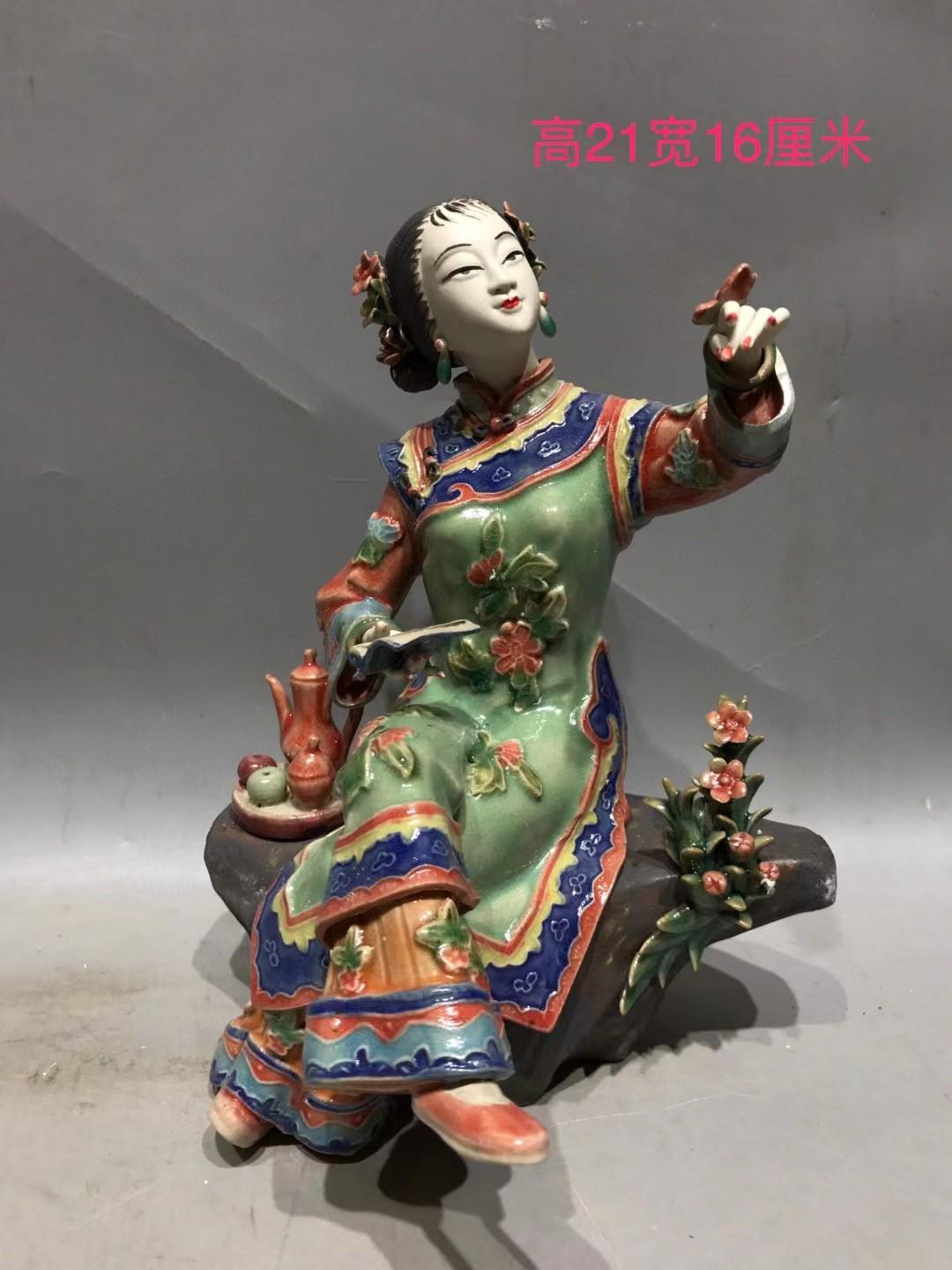

人物塑造的身形和衣褶具有飘逸流畅的特点。釉料方面石湾公仔采用的是一次烧成的颜色釉,以不可重现的无穷变化而形成石湾艺术陶鲜明的特色。施釉上石湾公仔不在人物的脸、手部上釉,以泥胎的产色使肌理表现更加真实,同时由于石湾公仔所使用的泥料较粗且含砂,就需要上一层较厚的釉来掩盖,从而使产品的艺术风格显得特别古朴厚重。

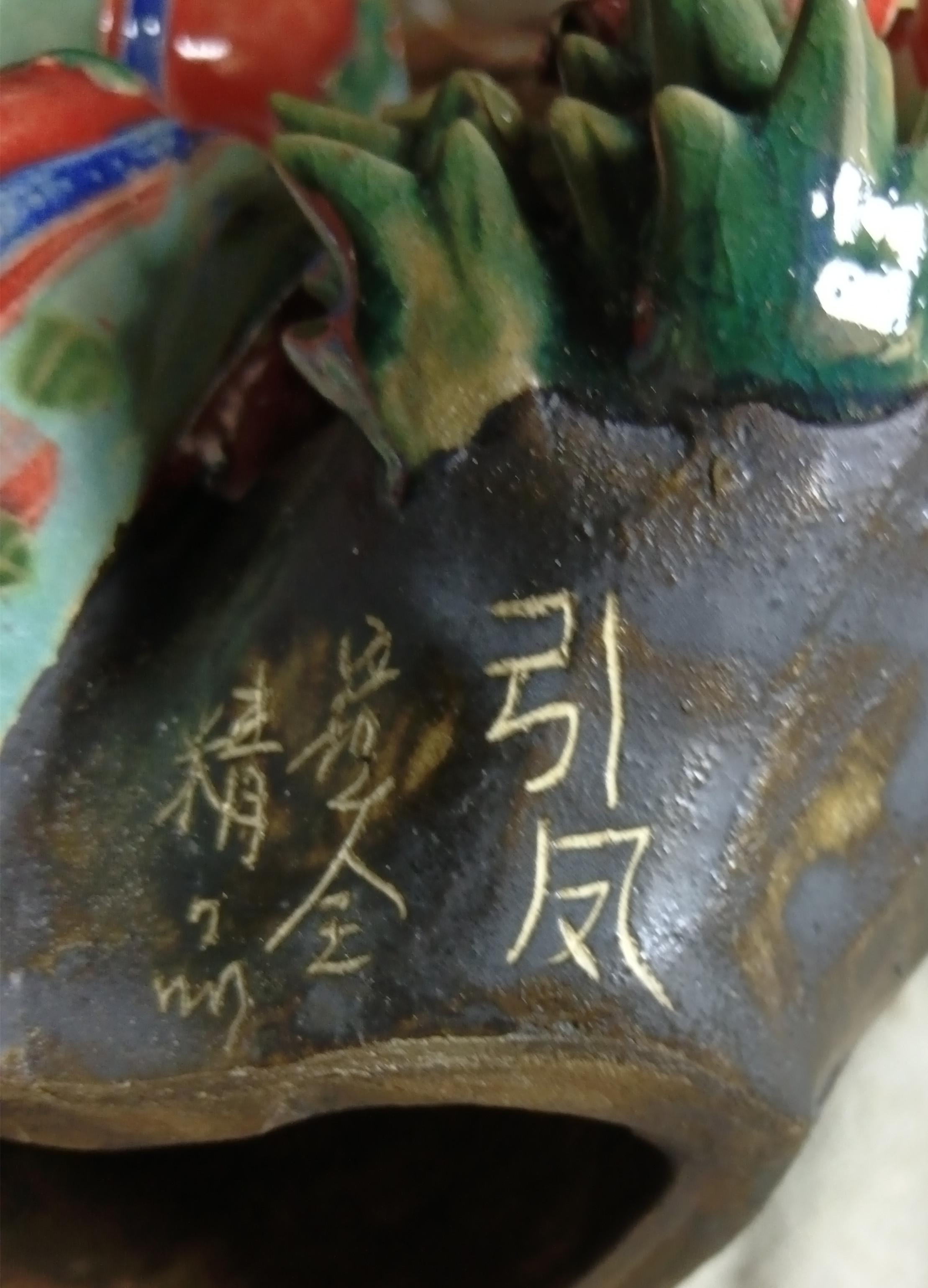

我是从这个维度来评价70年代石湾窑瓷雕塑,大师潘镜全的作品四美女。正如潘镜全在本器刻铭中所称:引凤!镜全精品。

看贯了宋瓷元青花索三彩,都有些审美疲劳了。当我在博物馆繁多的藏品中一看到四美女瓷雕时,不觉得眼前一亮,再难移动,仔细把玩。

作者姓名等款识:潘境全。

民窑和官窑是两股道上跑的车吗?是的,官窑代表了皇家的审美,贵族的趣味,做工极尽奢华;民窑依靠市场吃饭,看市场的脸色行事,做工也不敢偷工减料,也需要出精品来与参与市场竞争。因而民窑代表了广大民众的审美需求。

四美女精品就是这样典型的民窑瓷器。

这样来看,民窑和官窑并不是两股道上跑的车。二者都是我中华优秀的文化遗产。

乾隆皇帝就喜欢石湾窑,故宫有许多石湾窑藏品。据统计,故宫博物院现藏有82件清宫旧藏石湾窑器藏品。

难道现代收藏家还没有封建帝王的包容雅量吗?

因此,请给予石湾窑合理的专家评估和拍卖价格。

石湾窑分范塑和手塑两种。四美女为手塑,没有范线,是为孤品、精品。

四美女分为三组。贵妃醉酒为一组。

唐玄宗先一日与杨贵妃约,命其设宴百花亭,同往赏花饮酒。至次日,杨贵妃遂先赴百花亭,备齐御筵候驾,孰意迟待移时,唐玄宗车驾竟不至。迟之久,迟之又久。乃忽报皇帝已幸江妃宫,杨贵妃闻讯,懊恼欲死。杨贵妃性本褊狭善妒,尤媚浪,且妇女于怨望之余,本最易生反应力。遂使万种情怀,一时竟难排遣,加以酒入愁肠,三杯亦醉,春情顿炽,忍俊不禁。于是竟忘其所以,放浪形骸,频频与高力士、裴力士二太监,作种种醉态,及求欢猥亵状,乃始倦极回宫(百度)。

刻铭:引凤!镜全精品。

古有吹萧引凤,见刘向《列仙传》。相传秦穆公之女小名弄玉,不仅如花似玉,还擅长吹笙,自成音调,其声宛如凤鸣。某天夜里,弄玉在“凤楼”上吹笙,远远好似有和声传来,余音美妙,如游丝不断。此后弄玉茶饭不思。秦穆公知道后派人找来了这个少年——萧史,弄玉的病不治而愈。 从此,弄玉天天在凤楼和少年合奏笙箫,伉俪应和。某一天夜里,两人正在皎洁的月光下合奏,忽然有一龙一凤应声飞来,于是萧史乘赤龙,弄玉乘紫凤,双双翔云而去。明宣德官窑瓷器上的吹萧引凤图即是根据此传说描绘而成,以表达了对美满婚姻的期盼。

潘镜全没有沿袭明宣德官窑瓷器上的,而别出心裁的点化成吹笛引凤。看天上飞来的凤凰不是听得如痴如醉吗?

弄玉既然是音乐家,则弄玉吹笛,乃至于弄玉操琴都是顺理成章之事。

在本器刻铭中所称:引凤!镜全精品。

第三组为嬴鸟。

燕子叫嬴鸟。“少昊名“挚”(通“鸷”),号“金天氏”、“穷桑氏”等,“姬”姓,一说为“嬴”姓。”“鸷”意为凶猛之鸟,又一意为“燕子的别称”,“嬴”在古汉语中通“燕”。“天命玄鸟,降而生商。”的“玄鸟”指的也是燕子。是故,不论商、秦之祖均降诞于玄鸟的传说,还是文化与文明遗迹的考证都隐烁着东夷文明一脉相承的痕迹。

石湾窑一店号、作者姓名等款识为“潘镜全”。国家级非物质文化遗产大师潘镜全作品

石湾窑不仅善仿钧,而且善仿宋代各大名窑,宋代官、哥、汝、钧诸名窑产品,从材质运用、技法处理、艺术造型等各方面都仿得惟妙惟肖,而且有创造性的发展,梅建鹰评价曰:"石湾集宋代各大名窑之大成,仿钧而青出于蓝,独创石湾自已的艺术风格。

以“渔、樵、耕、读”为题材的石湾陶塑,是石湾窑的典型品类,且以其“胎釉深厚朴实,造型生动传神,技法多姿多彩”的艺术风格而风靡天下。在石湾陶塑艺术发展的历史中,产生了无数的能工巧匠和众多的艺术大师,成为世人敬仰和歌颂的对象。

当代的石湾,作为一个闻名于世的陶都,陶瓷更是得到了蓬勃发展,在国内外享有盛誉(白度)。

作者介绍

王德埙: 1950-汉族,贵州民族大学研究员,西南夜郎文化研究院前所长,世界智慧科学院院士、西南师范大学毕业,双专业。贵州省社会科学一等奖、教育部人文社科三等奖获得者,贵州文史研究馆特聘专家、中国名山名寺名观文化研究委员会高级顾问、厦门上古文明研究室委员、《上古文明研究丛书》编委、中国先秦史学会会员、贵州省易学与国学研究中心研究员,贵州省文化艺术研究院特聘专家,贵州省收藏家协会顾问、贵州省桐梓县夜郎历史文化研究会会长、贵州镇宁竹王文化研究会顾问、重庆巴渝文化研究院特约研究员,中国魏晋南北朝史学会僚学研究中心研究员。