王洪文

用“心”记录家乡历史变革的人

江其田

认识王洪文先生,是在2012年11月16的大安市雅集轩书画院成立大会上,记得他在大安市雅集轩书画院成立大会上,被选为副院长。他退休前,在大安市教育局工作。现为吉林省作家协会会员、白城市作家协会会员。

从童年起,王洪文先生就生活在嫩江岸畔,是嫩江给他提供了取之不尽,用之不竭的文学创作素材。

文学是人类的一种精神需求。好的文学就是一座精神的寺庙,能够抚慰人的心灵。洪文先生生长在嫩江之畔,嫩江的每朵浪花都是他文学创作的激情;嫩江湾的一草一木都是他的根和魂。他将感知到的一一记录下来,以一个作家的敏锐和才情,将历史长河中的那些新鲜活的情感形诸笔端,于是,便有了一篇篇荡气回肠的回忆记录散文。而极为难得的是,书中不光有令人怦然心动的亲身经历,还有父辈们的诉说,可谓在回忆与现实交融的同时,带给以人感官和心灵上的双重愉悦。

王洪文先生即将付梓的散文集《记忆》里,有绝大部分散文写的就是发生在嫩江岸畔王氏家族的真人真事,亲身经历以及他自身从发小、童年、少年、青年到成人的经历过程。

试想,一位生长在嫩江岸畔的一名小学教师,能够把发生在身边的点点滴滴的故事,写成一篇篇优美的情感散文,足见其文学功底之厚。他说:“我从小就生长在嫩江岸畔的鱼民家庭,对嫩江和嫩江湾怀有深厚的情感,近百年来那里发生的许多故事,老人们经常对我讲起,我总是静静地听着。那时,我就想要用手中的笔,把发生在嫩江岸畔的故事写出来”。难怪他的侄女王丽看了他写的文章,感激的说:“如果我看不到叔叔写的这些文章,我们晚辈们哪能知道当年父辈们的这些事呀!”

王洪文先生的散文集《记忆》,全书辑录了作者自2009年退休后至今创作的50多篇散文。在这些散文篇章里,既有王氏家族的家族史,如:《爷爷的故事》、《父亲和三表叔》《叔叔和他的逃亡路》、《母亲的描金柜》、《四叔的故事》、《九叔》、《我的表叔》等;又有作者本人成长历程的文章,如:《我和当年的老校长》、《嫩江留给我的记忆》、《打捞校园的记忆》、《我和二表哥》、《我和雅集轩》等。还有参加社会活动的亲身感受的散文。可以这样说,他的散文集《记忆》,是他勤于笔耕的文学成果,是他用几年来用心血编织的人生花环,是一部穿越历史时空的记忆的佳作。

王洪文先生的散文集《记忆》里的每一篇散文,都是作者生活在嫩江湾的事儿,悉数来自于他对人生的所感所悟。作品没有悬念叠生的情节设计,也无意于用华丽的词藻,去吸人眼球和恣意煽情,更是摒弃了端着架子的满腹说教,作家从岁月的历史长河里,采撷着一朵朵细碎的浪花,细细地掰碎开来,以他气定神闲的悠然,与我们道着家长里短,说着人生的阴晴圆缺,并以一种明若观火的洞察力,通过张弛有度的表白,将他对生活的理解,一一化为简炼精妙的文字。他说:“我出这个散文集,不是为了炫耀自己,目的就是要用这种方式,用笔记录家族之间的那一种亲情,留给子孙,传给下一代,让本家的子子孙孙,都能知道当年王家那段百年的家史,传递宝贵的良好家风,用亲情去感化后人,给后人保留下一份珍贵的精神财富。这是他多年的愿望,也是我多年的梦想,今天终于实现了。”

王洪文先生在《留住那段岁月》一文里,记录了自己成长的经历:“在我人生的履历中,有一段简单、贫困、劳苦的岁月。然而,就是这段岁月使我成为穷人的孩子早当家。那时,我当的是集体的家,干着为百姓服务的事。在实践中,我学会了如何管理好集体的财务。也领悟出做人、做事讲诚信的道理。半个世纪的风风雨雨,丝毫没冲淡我对那段艰难岁月的美好回忆……”。

《在情系王焕屯》这篇散文里,王洪文先生写的就是他的生长的地方。现在,他虽然离开了王焕屯,但他将王焕屯的一草一木、平凡人物的生活故事,用靠一支笔,原汁原味的讲述给后人,让人们都知道,在王焕屯曾经发生过那么多的故事。读后令人鼓舞和深思,有的甚至潸然泪下。如果没有这一篇篇文章的记载,那么,他们的后代又有谁能知道这些呢?

上世纪60年代初,洪文先生在小学三、四年级读书的他,不顾老师的批评和打击,一头扎进书堆里,先后阅读了当时流行的十几部红色长篇小说,在心灵深处受小说中英雄人物的事迹所感染,变为优美的文章,足见作者聪明的头脑和创作水平的能力。他就是利用了生活在嫩江湾这一独特的生活素材,创作出了一篇又一篇优美的情感散文。

王洪文先生在《人老也逢春》一文中写道:“一个人活在世上就是为了一个情字,亲情、友情、爱情、人情。面对这么多的情,真得需要一张情感储蓄卡,平时零存,用时整取。不论你一生是贫穷还是富有,这个情字保证温暖一生”。

每当王洪文先生漫步在嫩江湾,欣赏那数不完的美丽景点,思绪里总是感念家乡,感念走过的时代;每当他站在嫩江边,望着东逝的激流,心里总是不能平静,小心翼翼地整理着家族的挡案,充满激情地书写着发自心底的诗篇。

在《江边月夜遥想》一文中写道:“170年前,我的祖辈挑着担,挎着蓝,担子挑着儿和女,蓝里装着讨来的饭。闯关东的路,难、难、难.....不知走了多少月,不走了多少年,终于有一天,发现了水肥草茂的嫩江湾。然而,在清末和民国年间,嫩江下游的江湾一带成了土匪活动的天然屏障。他们夜宿网房子,昼蹲塔头沟。把抢来的财产分光,把牛羊杀掉,老百姓的日子实在难当。有一天,一伙土匪闯进了二道岗,抢了我家的船鱼和掛网,还要抢曾祖父的那条破床毡。老人拼力相争,哪料,破床毡被土匪抢去了,八十多岁的老人倒下了。老人怀着满腔的悲愤和对嫩江湾的眷恋,离开了美好的人间。魂落那片热土,永远与嫩江湾相伴。天照应、北来顺、登山好,这三个土匪头子,个个心狠手辣作恶无边。他们枪杀骆汉书、烧死马殿元、把韩万山用绳子绑住推进大江里。这三位革命先烈,是嫩江人的骄傲,他们的英灵将永远伴着嫩江湾,守护这片绿地,保卫这片蓝天.....”

当我读了这篇文章后,忽然联想到25年前,张跃实先生编写的《安广叛乱》中,就有这一段罕为人知的土匪叛乱的历史。当年,革命先烈的英雄壮举,谱写了嫩江之畔英雄的赞歌。倘若不是研究大安历史的人,可能无法了解知道这一段历史的。可以说,王洪文先生不仅是散文家,也应该是一位研究大安历史的史学家!

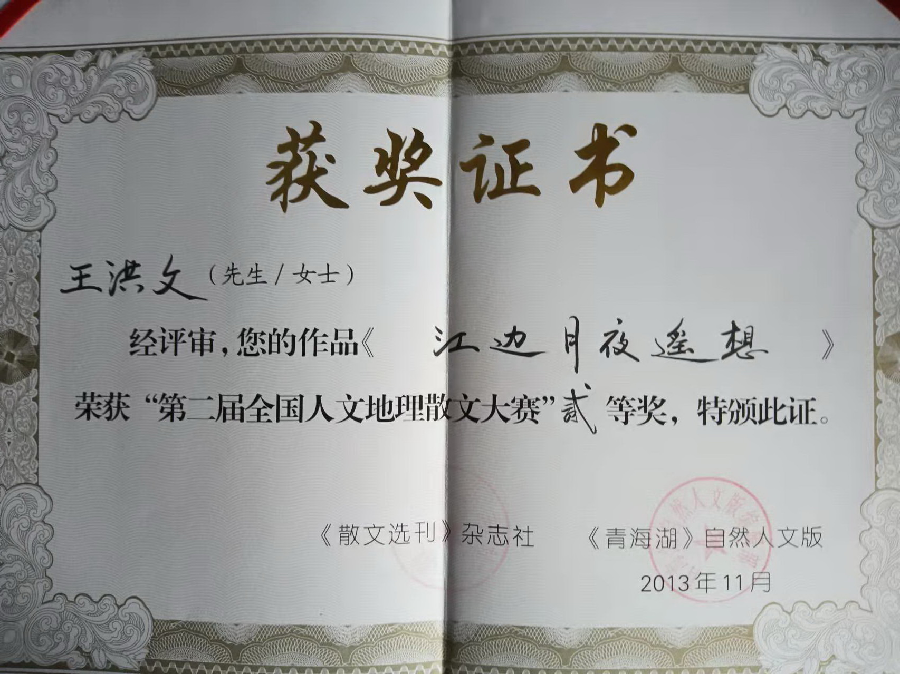

《江边月夜遥想》此篇散文,于2013年11月,参加了由《散文选刊》杂志社、《青海湖》自然人文版主办的“2013中国旅游散文创作高峰论坛暨第二届全国人文地理散文大赛”,荣获了“二等奖”。

他和白城市作家协会主席丁利、大安的几位文友到莫言的家乡山东省高密市去领奖时,

、

、

在那里,他很荣幸的见到了《散文选刊》主编张殿武先生,

与其握手并合影留念。还见到了《人民文学》杂志社副主审杨海蒂女士,并与其合影留念。

在高密,他还兴致勃勃的参观了莫言的故居,很荣幸的与莫言的二哥、二嫂合影留念。

王洪文先生的散文,写得宛如晶莹的玉雪,洁白无瑕,是那么的纯洁。读他的散文,如同与他面对面地唠家常一样,让你身临其境地感受那嫩江岸畔渔民的一份真挚感情。散文里没有华丽的辞藻,没有半点说教,更没有虚伪。就像他的为人一样,实话实说,这即是他的为人之处,又是他的文章优美之特点,真可谓:文如其人。

的确是这样,王洪文的散文,篇篇都是情景交融,富于哲理的文章。字里行间,像是在嫩江之畔的渔家网房子里,听他讲先祖当年“闯关东”的艰辛历苦;仿佛有坐在火热的土炕上,围着炕桌,吃大鱼、蘸大酱的嘴咂声和大碗喝酒的吆喝声的切身感受。他就是用这样简单的线条,清新的语言,描摹了他那伟大的父亲、柔情的母亲、亲如手足的表兄弟以及身边的师长、同学、朋友与乡邻。尽管都是发生在童年、青年时代的故事,却让人感到仿佛就在昨天。在他的笔下都显得那么亲近,那么可敬,那么令人难以忘怀。

在漫漫人生之路的旅途中,王洪文先生和他的前辈们所经历的时代风雨,有那么多坎坎坷坷和酸甜苦辣,甚至是无尽的忧伤。

面对所有这些,他都能用睿智去诉述,用心灵去感悟。那一篇篇情景交融,富于哲理的文章,字里行间,都让读者既能体验到作家那平凡家庭生活的乐趣与美满,又能领悟到作家对人生的感悟。他自己也说:“如果说,岁月是一条河流,那么,生活便是浪花;如果说,浪花蕴含着生命的奋发和涌动,昭示着曾经的赤诚与感悟,那么,当一切走过昨天,走向安宁的时候,沉淀在心底的便是岁月划过的痕迹。”

的确是这样,洪文先生的文章,都是对生活的有感而发,是他“无拘无束,信马由缰”的向广大读者真情的倾诉。他认为:“生活是很平淡的,很需要用心去品味,品味身边的事,品味身边的人。经过品味,才真正发现原来生活这般的富有情趣,平淡中流淌着幸福,洋溢着真情,也跳动着快乐的音符。”

在“文革”中期,洪文先生回乡务农。他在生产队干了四年农活。后来,考上了民办老师,再后来又考上了师范学校。上学时,由于经常受到老师的表扬和鼓励,对文学产生浓厚的兴趣。在生产队当社员和在学校当教师时,就自费订阅了十几种文学期刊。在那时生活极差的条件下,还试着写小说、写诗歌。他说:“在师范学校读书时,有一天,高玉田老师让我写一篇好人好事的通讯。没想到第二天就在县广播电台连续两天播出。同学们羡慕我,老师鼓励我,高老师让我担任《园丁》校刊的主编。我为校刊写小说、写诗歌,忙的兴高采烈。从此,我心中萌动着当作家的梦”。(《我的文学梦》)

王洪文先生对生活的真谛,有着自己的见解。他在日常生活中,能够保持一颗平常心,这既是作家的道德修养,思想境界之高的体现,也是他积极进取、昂扬奋进的理想追求。所以,在当今物欲横流、灯红酒绿的时代,他能够立足脚下向往未来,把对生活的深刻感受认识,生活里的丰富思想情感,变为优美的文章,看见作者的聪明的头脑和创作水平的能力。他就是利用了生活在嫩江湾这一独特的生活素材,创作出了一篇又一篇优美的情感散文。

现在,王洪文先生已退休在家,颐养天年,儿孙满堂,过着天伦之乐的好日子。他从教育岗位上退下后,仍然笔耕不辍。他说:“退休后写点文章,是对生活的充实,更是一种美好的追求,只要进入写作状态,我深感愉悦和幸福”。

王洪文告诫儿女说:“我人虽老了,但精神不能老。天有日月星,地有雷雨风,人有精气神。乐观的精神,总是焕发着青春的气息;豁达的性格,能拉近人与人之间感情的距离;开阔的心胸能排除纠缠不休的烦恼。参加一项能触动社会的有益活动,可使人高兴一辈子。特别是当我的文章在报刊发表的时候,书法作品参展获奖的时候,仿佛我的心年轻了10岁。”

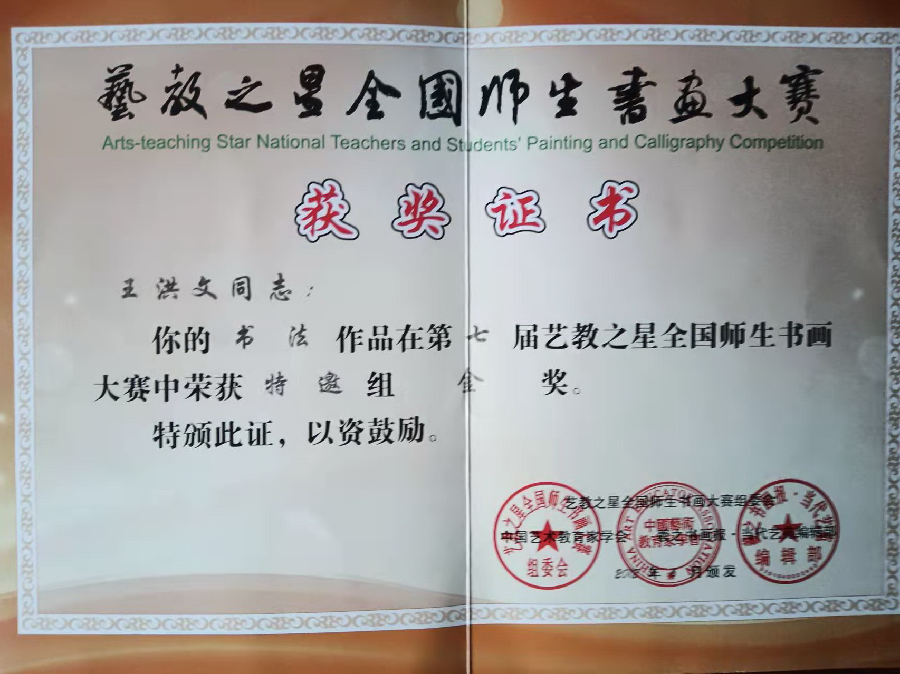

王洪文先生不仅散文写得好,而且他创作的书法作品也令人称赞。

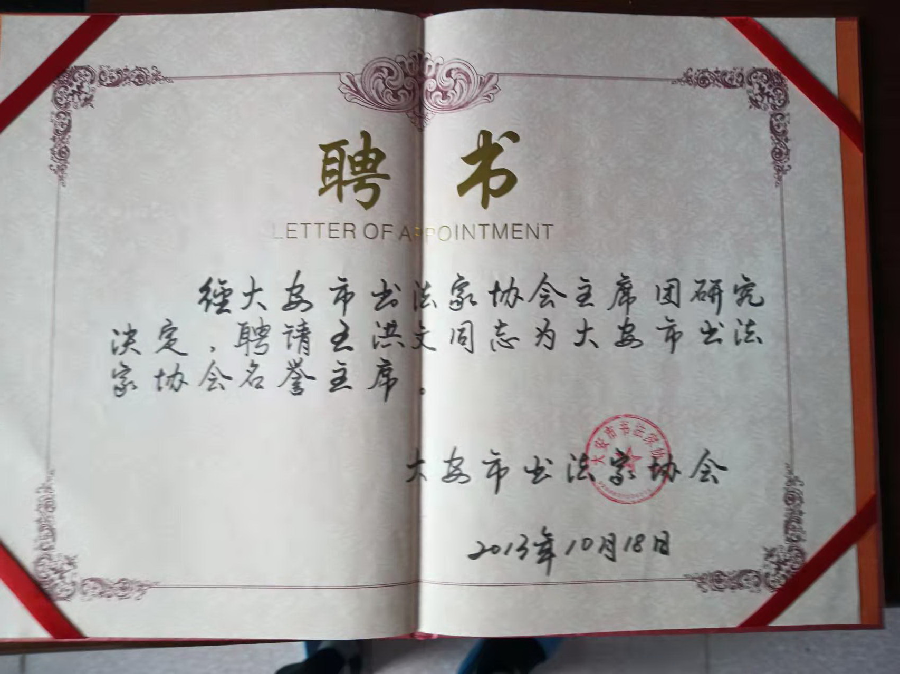

2013年,王洪文先生被大安市书法家协会聘为“名誉主席”。

他平时在家习练书法,也常常参加国家、省、地区书法协会举办的书法美术大赛活动,并拿回来大奖。

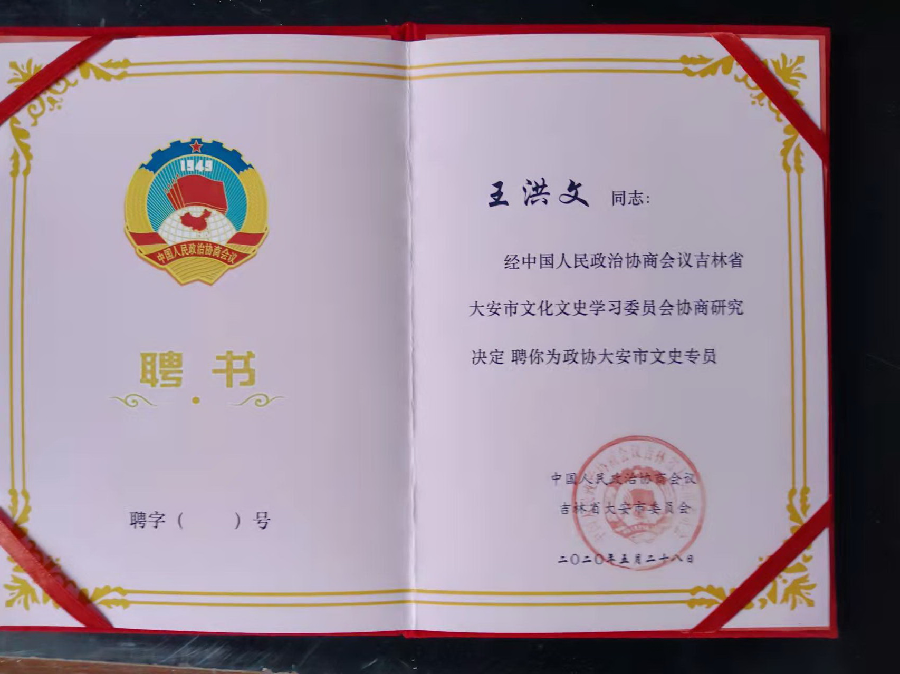

近年来,王洪文先生充分发挥余热,积极参加社会活动,为大安市文化建设做出来积极贡献。2021年5月,他被大安市政协聘为文史专员。

他常常参与大安市政协组织开展的收集整理大安文史资料活动,为编写自己家乡的故事,他回到家乡,采访当事人,采写的《“秀才屯里”出“秀才”》,被编入到《大安文史选粹》(大安文史第十六集)。

2020年10月,他采写的《军旅忠魂》一文,被编入到《老兵故事》(大安文史第17辑)里。

今年9月,王洪文先生采写的《村落上飘起五星红旗》一文,就是他童年生活的村庄的故事。还有《百年渡口—柴禾垛》,这两篇文章,均被编入到即将出版的《大安景观史话》(大安文史第18辑)里。

一分耕耘,一分收获。自2009年退休后,依然笔耕不辍,坚持写作。自退休到如今,王洪文先生创作了50余篇散文,分别发表在《中国文学》、《南方文学》、《文学月报》、《中华风采》、《吉林日报》、《白城日报》、《绿野》、《鹤苑》、《瀚海》、《嫩江湾》等国家、省、地、县级文学报刊上。

由于王洪文先生在促进文化建设做出来巨大贡献,为此,2012年10月,他被“祖国颂”全国书画摄影诗歌大赛组委会授予“弘扬传统文化当代杰出艺术家”荣誉称号。

如今,王洪文先生在大安市雅集轩书画院活动,与雅集轩书画院等社团组织的老师们在一起谈古论今,诗词歌赋、习练书法,戏说家长里短,歌颂家乡美景,绘天下之丹青;笔走龙蛇,承中华之神韵。夙愿在这里实现,梦想在这里腾飞。他表示,在今后要继续为宣传家乡,推介家乡,为家乡文学事业的繁荣与发展做贡献。

这就是一个真实的王洪文,一位嫩江岸畔的情感作家,令人敬佩!

(注:文中照片,均由王洪文先生提供)

作者简介:

江其田,吉林省白城市国土资源局退休;中国国土资源作家协会会员、吉林省作家协会会员;中国民间艺术家协会会员、吉林省民间艺术家协会会员;《吉林名人》杂志社记者;白城市作家协会原秘书长、名誉主席、文学评论委员会主任;白城市政协文史专员;市政协文史专员。

创作体裁以散文为主,兼写杂文、随笔、诗歌。研究国学、史学。出版散文集《其田其文》。

注:本文已获作者授权发布

区域主编:秀美山河

责编:芬芳·那样年华