从 博 陵 到 绵 山

——清明、寒食与茌平的渊源

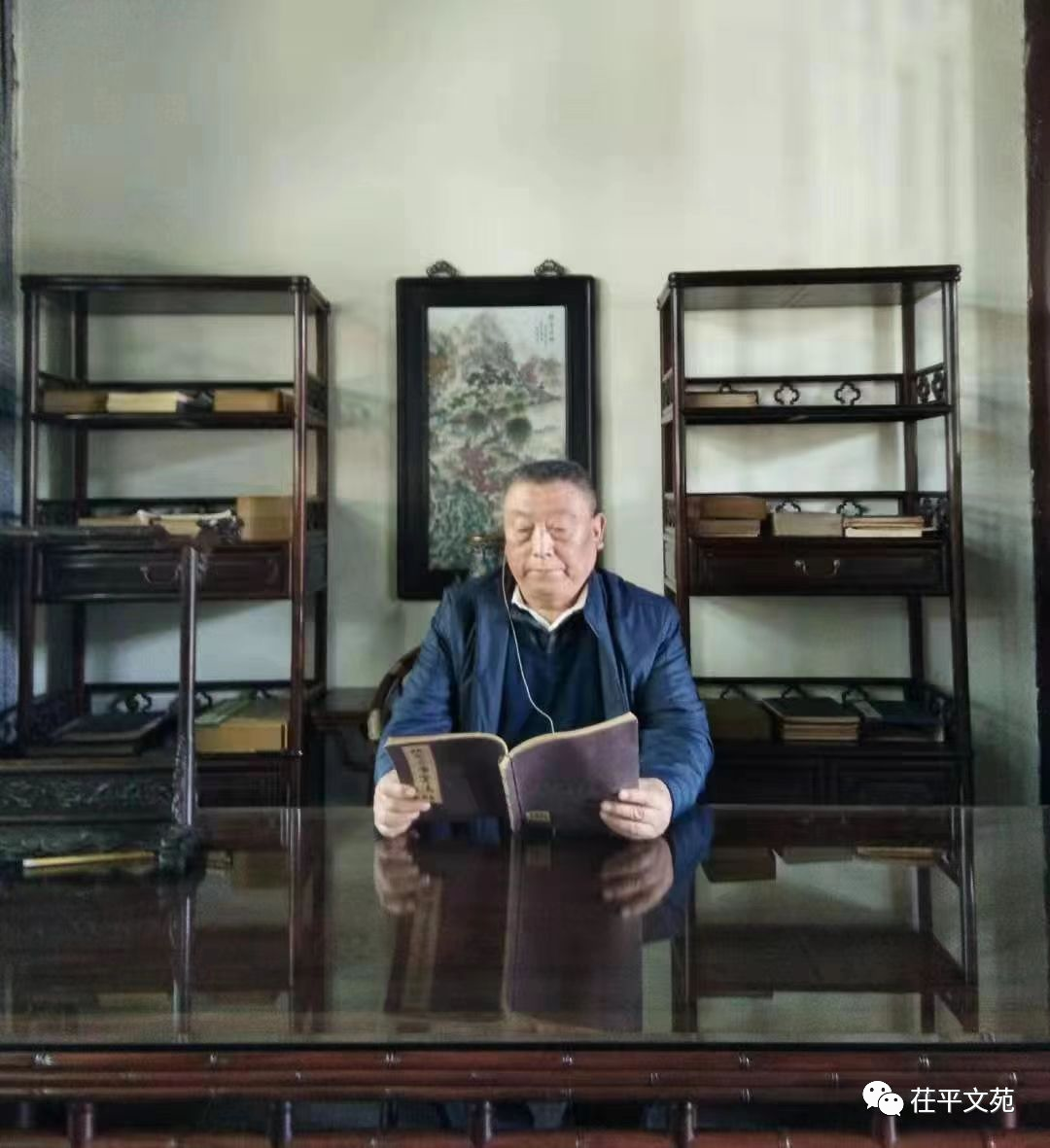

郑天华

博陵,处于鲁西平原上的茌平区肖庄镇与贾寨镇交界处境,古属齐地,曾是齐博陵邑及秦汉以来的博平县故城驻地。方圆不足两平方公里,相对高度不到50米。土丘静卧,看上去也就是个略高出平地的漫坡。绵山,又名介山,属太岳山脉。地处汾河之阴的山西介休、灵石、沁源三县交界处。绵延百里,平均海拔超过2000米,最高海拔2566.6米,相对高度在千米以上,山势陡峭,多悬崖绝壁,其雄伟气势如若横空出世。一方陶片瓦砾遍地的小丘,一座巍峨壮观的大山,无论是从外形、气势去看,还是以名气、地位来比,似乎都不可同日而语。然而,正像人不可貌相、海水不可斗量,就是在这看上去并不起眼的土丘和那颇惹人注目的崇山之间,搭起了一座天地大舞台,上演了一出既波澜壮阔,又起伏曲折的历史大戏。这出戏的高潮在绵山,但序幕却是从博陵徐徐拉开的。这出大戏的主角是史为晋文公的重耳和与其“腹心同祸福”的忠臣义士、堪称古代“道德模范”的介子推。重耳的一生是坎坷的一生,也是传奇的一生,他在命运的“围追堵截”中最终成就了霸业。春秋时期,晋献公的妃子骊姬为了让自己的儿子继承皇位,设毒计谋死太子申生,重耳为避祸害流亡出走,其间备受磨难,跟随他一道出奔的臣子,陆续各奔前程,身边只剩下几个忠心耿耿的人,这为数不多的几个人中,就有介子推。重耳逃难至狄国后,又遭晋惠公差人追杀。公元前645年,为避杀身之祸的重耳逃到了齐国。

对于这一段史实,既有民间口口相传的古老传说,更有《左传·庄公二十八年》、《国语·晋语》、《史记·晋世家》等经典史籍记载,勾勒出的大致轮廓清晰可鉴。“重耳自狄适齐”后的避难地就是时为齐国西部重镇,后来成为博平县治所的博陵。齐国元首并未拿重耳当“难民”,而是以礼相待。齐桓公大摆筵席为他接风,并挑选了一个本家姑娘齐姜嫁给重耳,又送给他20辆车,80匹马和足够多的房子,以使“重耳安之”。不仅如此,还在博陵城南建台供其以望故国,后人称此台为“望晋台”、“晋台”,“晋台晚照”成为博平古八景之一。博陵遗址也被确定为重点文物保护单位。《水经注》载:“漯水又东北经博平县,故城南有层台秀上”。《东昌府志·古迹》载:“晋台,在博平旧县”,重耳“留齐五岁,筑台以望故国,故名”。乾隆初年的《山东通志·博平条》载:“晋文公台,在县境,传晋公子重耳自狄奔齐五年复归晋,以此驻迹处也,世称为晋台”。这些都是重耳避难博陵邑和博陵史有晋台的有力佐证。北宋景佑年间,博平县治因宋辽战乱迁至宽河(今茌平县博平镇),遗址故垒颓垣,人称“旧城顶”、“旧城”,旧城顶的西南,有一远小于“旧城”而独立突兀的土台,民间称其为“小旧城”、“小旧城顶”,似与史志中关于晋台的记载做了相互诠释。这出历史大戏可谓惊心动魄,一波三折又峰回路转,其中一场重头戏是重耳危难之际介子推的“割股奉君”。重耳为避晋惠公的追杀自狄适齐,惶惶如惊弓之鸟,一路狂奔而来,即使饥渴劳困,也断无馋肉之心。而在齐五年,锦衣玉食,美女香车,已使这逃难而来的“贵”公子胸无远志,乐不思晋。晓大义的齐姜与臣下如介子推们合谋将其灌醉,抬在车上,又是一路狂奔而去。然安享五年清福的重耳,一醉醒来后不仅咽不下野菜山果,也吃不进粗茶淡饭了。臣下们乘重耳酒醉之际在紧张慌乱中离开博陵时并未做好路途中的相应准备,眼见重耳饿晕过去,一个个束手无策。介子推毅然从自己腿上割下一块肉,用火烤熟递送给重耳吃,以偿自己“顺天命辅君复国”的夙愿,亦因此才有了后来的“火烧绵山”和“死不受禄”。时运开始向重耳倾斜,被迫流亡,受尽屈辱又被“逼”回国的重耳受过十九年磨难之后终于登上了君主宝座,于是对与他同甘共苦的臣子大加封赏,而唯独忘了介子推。有人在已是晋文公的重耳面前为介子推叫屈,晋文公猛然记起旧事,心中有愧,即差人去请,但不愿与那些邀功请赏之人同朝为伍的介子推拒之不来。晋文公无奈亲自去请时,介子推已经背着老母躲进了绵山。有人出主意放火烧山,三面点火,留下一方,大火起时介子推就会自己走出来。孰料大火烧了三天三夜,终究不见介子推出来。大火熄灭后,介子推母子相抱已死在一棵烧焦的大柳树树洞里。晋文公望着介子推的尸体哭拜一番,然后安葬遗体,发现介子推脊梁倚堵的后面好像有什么东西。掏出一看,原来是片衣襟,上面题了一首血诗:“割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明。柳下作鬼终不见,强似伴君作谏臣。倘若主公心有我,忆我之时常自省。臣在九泉心无愧,勤政清明复清明。”晋文公将血书藏入袖中。郑重地把介子推和他的母亲分别安葬在那棵烧焦的大柳树下。为了纪念介子推,晋文公下令把绵山改为“介山”,并把放火烧山的这一天定为寒食节,晓谕全国,每年这天禁忌烟火,只吃寒食。百姓也对有功不居、不图富贵的介子推非常怀念。每逢“寒食”,大家一起禁烟火来表示纪念。还用面粉和着枣泥,捏成燕子的模样,用杨柳条串起来,插在门上,召唤他的灵魂,人们将其称之为“子推燕”。还用在门口插柳、头戴柳圈、吹柳条哨等方式以表怀念。因寒食与清明相连,茌平素有“过了寒食是清明”和“过了清明是寒食”两种说法,后来民间逐渐将寒食与清明合为一体,形成了怀亲念祖、祭奠亡魂、踏青游春的民间习俗,成为一个有着丰富内涵的民俗节日。从博陵到绵山,在重耳和介子推的往返之间,链接了一个民俗节日发生发展的漫长里程。如今,绵山被誉为“清明节”的发源地,每年都举行盛大节会以示渲染。然而,没有博陵避难时的“割股啖君”,就没有“死不受禄”时的“火烧绵山”,被沉醉于高潮迭起的历史大戏剧情中的观众们所忽略的博陵,那可是“发源地”的“发源地”呀!

郑天华 茌平区贾寨人。文化研究会专家委员会委员。著有散文集《乡村吆喝声》;编著出版有《沧桑厚土》《芳华沃土》《韩集乡韵》等书。其短篇小说《二慢憨成亲记》获省级刊物优秀作品一等奖,两卷本《茌平民俗》获山东省优秀文史书刊二等奖,《一方水土》获聊城优秀社科成果二等奖。作品收入《文坛十六家》等文集并获全国地市报纸好作品一等奖等奖项。

举报

精华热点

精华热点