精华热点

精华热点

我从连家渔船上走来

文/张亚清

平时有人问我“你祖籍在哪里?”我说“在九龙江。”问我“你老家在哪里?”我说“在连家船。”因为我是在九龙江连家渔船上出生长大的。连家船按宗族姓氏分成不同的“帮头”,母亲要生我时,父亲用一条小船把母亲安置在我们这个“帮头”的停泊点西良村洲头港湾,托“帮头”里退休的亲戚照顾,然后出海捕鱼。母亲生下我的第二天清晨,父亲打鱼回来,亲戚们远远地向他报告喜讯:“生下来了!生下来了!是个‘查埔囝’(男婴)!”

到我会在船甲板上爬行时,父母怕我爬落水中,给我套上一条护身绳,俗称“狗尾巴”,把绳子一端扎在船上某个部位。和其他船上孩子一样,我就是在这种“捆绑”中长大,一直到七周岁时,党和人民政府在九龙江畔的锦江道兴办一所“渔民船工子弟学校”,才离开渔船,寄宿学校读书。每逢寒暑假,又得回到渔船上来。到读初中时,遇上大饥荒的“三年困难时期”。当时要自己淘米下锅到学校食堂蒸笼里蒸饭,米和饭经常被人家偷走,父母又都出海捕鱼,经常饿肚子。没法子,初中第三学期读到一半,便辍学又返回渔船上,准备“桐油桶再装桐油”,承接父辈再当一辈子渔民了。虽然我上岸后又返回“苦海”,但当时回到渔船上,回到父母身边,三餐起码也有两碗稀饭配小鱼小虾可以填饱饥肠。所以说,我的童、少年时期除了读书,大部分时间是在连家渔船上度过的。

在连家渔船生活的日子里,我看到了父辈们为了养家糊口,为了寻找生命的源泉,在严寒的黑夜里冒着风浪出海抛锚布网,整家人在风浪里激烈颠簸;我也看到了酷暑季节,渔船在出海捕鱼时为了减轻风浪的颠簸,收起遮阳的篷盖,一家人在烈日下被晒得脱起一层层皮。有好几回海上风暴突起,我看到父辈非常惊恐的拚命划动双桨,让渔船冲进海滩上的红树林,让红树林来遮风挡浪保平安,一家人却在红树林里被蚊虫叮咬得浑身红肿。除了严寒剌骨、风浪颠簸和烈日下的煎熬,我也亲身体验到暴雨来临之际,整个船甲板被浇得没有一个干燥之处,一家人只好龟缩在住舱里,有时住舱又漏水,更是苦不堪言。渔民们为了保住渔船和渔网这两条生命线,经常夜以继日地保养。尤其是渔网,要经过织网、补网、洗网、染网、晒网、蒸网等多种工序,经常劳作得汗如雨注,气喘吁吁。在渔船上,我还经历了1959年“8·23”年特大风灾,老家石码渔村被翻沉的渔船有100多条,破损300多条,占全村渔船总数的四分之三,有132名渔民及其子女遇难。连家渔船的生活,在我这一生中留下了永不磨灭的印象。

虽然读不起书回到渔船上,但我对书还是非常有感情的。当时我到县图书馆办了一张借书证,借书回船上看。当时盛行的革命小说,如《青春之歌》《野火春风斗古城》《铁道游击队》《敌后武工队》《红岩》《红旗谱》《播火记》《小城春秋》《暴风骤雨》……凡是红色经典的,几乎每本都看。当时四部古典小说比较难借,渔船一回来,我便跑到“古书(小人书)店”去租看连环画。省水产局当时办有《渔盐民报》,分发到渔船上,经常连载红军长征等革命故事,我也基本每期都看。后来渔村的干部看到我比较好学,把我从渔船上调到村部〔当时叫“大队部”〕工作。在当大队出纳员期间,因为集体经济还比较穷,经常付不出钱。一到没钱的时候,我就跑到图书馆去看书看报纸。一到钱来的时候,他们都知道去图书馆找我回来发钱。书和报纸看多了,便来个“先模仿,后创造”,学着写写画画:三句半、打油诗、刊头画、美术字、黑板报、墙报。到了上个世纪七十年代,老家成了全国渔业学大寨的先进典型,又学着写“八股文”:总结材料、汇报材料,还写了不少报道在省报、省广播电台刊用。又先后参加县、省举办的文艺创作培训班,写了一些反映渔家生活的小说、散文、诗歌、故事、对口词,刊发在省、市一些刊物上。后来又在渔村承办一张用腊板刻印的《渔业简报》。在渔村的这段生活,使我与渔民们建立了深厚的感情,对连家船渔民的生产、生活及其变化,有着更加深刻的感受和了解。特别是渔民们渴望改变落后的生产面貌,渴望脱离苦海实现陆上定居那种浓热的情感,一直深印在我的脑海之中。经过这段的磨炼,使我的文化知识和技能有了新的提高。

1979年,龙海县委从基层招收一批国家干部〔公务员〕,对象是大队五大主干,但我当时仅是大队主办会计。当时龙海县委报道组缺人,报道组的第一任组长是后来担任漳州市人大常委副主任的庄凉江。他见我会写,便向县委书记周顺明力荐,破格招收我到报道组工作,试用期月工资只有30元。我征求老父亲的意见:“爸,县里要招收我当干部,工资只有30元。”老父亲虽是连家船渔民,却很有战略眼光,非常爱儿子进步,对我说:“去吧!不要嫌工资低,好好拚!”非常遗憾,在我招干的第二年,父亲就因病去世了,未能看到儿子后半生的成长,给我留下一生永远的哀痛。

虽然我离开了连家渔船,离开了石码渔村,但连家船和渔村的生活,却对我世界观、人生观和价值观的形成,特别是对我后大半生的成长产生了重大影响。

首先,渔民们那种在风浪中打拚的精神深深地激励着我。老父亲在捕鱼中经常讲一句话:“装神成神,装鬼成鬼。”意思是说,不管干什么工作,都要进入角色。许多渔民为了图生存图发展,“行船走马三分命,为了生活硬打拚”,顶着风浪,冒着风险,南下广东南澳,北上浙江舟山,不断开辟新渔场,有的因此而船翻人亡,魂归异乡。这种干事要进入角色、干出神气、敢于打拚的精神一直影响着我。80年代初有一年为了贯彻中央一号文件,我跟随当时的县委书记周顺明到角美调查,一蹲就是一个星期,一直到除夕上午才返回家门。正月初一就关在家里头赶写调研材料,初四送给周书记审阅,初六上县委常委会,形成报告后上春节过后召开的全县三级扩干会。由于过于专注,在写材料时抽烟,把春节刚穿的新衣服烧出一个大洞。不管在龙海还是在漳州市委办公室,经常是夜以继日干通宵,一气呵成赶材料,完不成任务不唱歌。办公室的同志一听到我哼起“鞋儿破、帽儿破”济公歌等小调,就知道我材料起草任务完成了。这种工作精神,既是受我的老领导庄凉江苦干精神的感染,也是受连家船渔民苦拚精神的影响。

其次,渔民们那种刻苦钻研掌握技能的精神也深深地感染了我。连家船渔民有一句话:“海有千种鱼,人有万般艺”。早时捕鱼没有什么定位器,九龙江口海面涨潮时茫茫一片,他们可以用目测的方法,在四周的山屿等障碍物中寻找经纬的交差点,从中找到渔船航行和布网的准确港道。老父亲经常说有一句话:“人若没本事,喝水用筷夹。”我发现在他心中存有一张九龙江口渔场的活地图。他早时从事定置网捕捞,年纪稍大后退回驾驶运鱼船,由我老哥接手定置网。他可以“遥控指挥”,交代老哥什么季节什么潮水到什么渔场可以捕到什么鱼群,准确率几乎百分百。老家渔村还有一位连家船渔民张福连,从九龙江驾驶机帆船直闯浙江舟山渔场,海域陌生,航路不熟,也是依靠刻苦钻研,连年创造捕鱼上万担(一担100市斤)的高产纪录,成为东海渔场三省一市渔船的“第一捕”。连家船渔民这种学习钻研精神对我潜移默化产生很大的影响。我文化程度不高,就是靠着勤读书多思考去吸取知识营养,然后来个“先模仿、后创造”,努力去学习各种文体的写作,许多是靠自学而无师自通。由于依靠自学,1985年我报读电大,由于工作忙基本没时间去听课,到临考试的前一个月,才闭门按照复习提纲自找答案死背硬记,终于科科及格拿下文凭。这些年我就是靠着学到的知识,一边用于搞好本职工作,一边利用业余时间搞一些文艺创作。近几年先后出版了十本书,其中有三本是反映九龙江上连家船渔民的生活和历史,多本是本人读中国四部古典和读史的感悟,还有两本是集各种文体为一册的文集。有些同志戏称我是龙海或漳州“第一笔”,我说这个“第一笔”我不敢当,因为许多人写作的水平都远远超过我。如果说我是舞文弄墨的“万金油”,我倒愿意笑纳。因为除了喜欢摆弄新闻和文艺各种文体外,就连我在担任“刀笔吏”期间为上级领导写的“八股文”,也有一篇被《人民日报》整版刊发,一篇被收进中央党建系列丛书。2001年我被评为福建省自学成才奖,主要是得益于我继承连家船父辈勤钻研、学技能精神的缘故。

再次,渔民们那种淡泊和“看破”的处世态度,也形成了我的处世方法。旧社会连家船渔民身处社会最底层。他们政治上无地位,被骂为“水鸭子”,“水鸭爬上岸,打死不见官”,出海要受海匪抢劫,回港要受官僚、渔霸欺压;加上出海风险性很大,经常出现船翻人亡的悲剧。所以,他们除了力争多捕鱼养家糊口外,对世态看得很淡,与世无求,与世无争。渔村流传一句话:“船在靠船吃,船破做乞食(丐)。”我老父亲也经常对我耳提面命:“未先想赢先想输”。这种淡泊的处世态度给我很大的影响。当我被招干到县委报道组工作时,心想要把这工作干一辈子,从没想过要当什么官。后来一路被提拔至担任漳州市委副秘书长而市委宣传部第一副部长兼闽南日报社社长,都是靠傻乎乎的工作,从不知道跑官要官为何物。我喜欢业余文艺创作,也是基于“闲来闹玩”的初衷,并非想成名成家。我成为中国作家协会福建分会会员和中国散文学会会员,都是当时漳州著名作家陈文和主动介绍,没去跑什么路子。我出了几本书后,有人问我为什么不申请加入全国作协,我说除了像陈文和那样的文学前辈认为我够格主动介绍,不然我是不敢贸然申请的,因为我一直认为自己顶多是个业余作者,一直为自己成为所谓的“作家”而汗颜。单位评选先进,我说“如果我符合全国劳模条件你们评给我,退休工资好领百分百;如果不符合条件,其它什么奖项都不要评给我,奖状太多带进棺材嫌累赘。”闽南日报社几次评选全省十佳新闻工作者,我都主动让给工作积极的年轻人。我一直感到我是“无疑无误(想不到)做干部”,直到现在我还认为我戴过的乌纱帽和“作家”等头衔,都是“拣”来的而不是“争”来的。当官以后我也不会装官架子,最讨厌那种当个毛毛官连站着拉尿也要装出个官样子的人。工作之余我爱跟大家说说笑笑,熟悉的人都叫我“阿清哥”。作家海迪不相信我当官后,会蹲在石码新行头和所谓的“贩夫走卒”挤在一起吃卤面,后来发现是真的,写了一篇《张亚清吃卤面》贴在他的博客上。这种处世态度的形成,跟早时良好的党风、政风有密切联系,跟我出身连家船渔民家庭也密不可分。

连家船渔民在风浪波水间还形成其他许多传统美德,也或多或少地影响到我的世界观。譬如他们在生产和生活过程中形成一些船规帮约,约定俗成,没有文字记载,都能自觉遵守,影响到我懂得在日常工作中应当遵规守纪,不要去触碰“高压线”;他们生生死死波水间,为了救助落难者,甚至不惜耽误渔汛,形成了“共饮一江水,同情落难者”的美德,影响到我懂得做人要有同情心,不能恃强欺弱;他们生活在相对封闭的水上社会,凄苦多于快乐,却懂得运用各种形式,苦中作乐,自得其乐,影响到我能保持乐观心态,不时高哼“天伦之乐、知足常乐、助人为乐、自得其乐”的“四乐歌”;他们划着“夫妻船”,为了一家人的生计,夫妻俩同舟共济,终身相守,影响到我不时叨念“顾好身体、顾好工作、顾好家庭”的“三顾经”。

随着社会的演变和经济的发展,九龙江上的连家渔船正在逐年减少,连家船影正在远离我们而去。但她书写了一段历史,创造了一方文化。九龙江是一条母亲河,她用她的乳汁养育了我的先辈,也养育我本人;连家船是一只水上摇篮,抚育了我成长。我永远也忘不了九龙江,忘不了连家船!

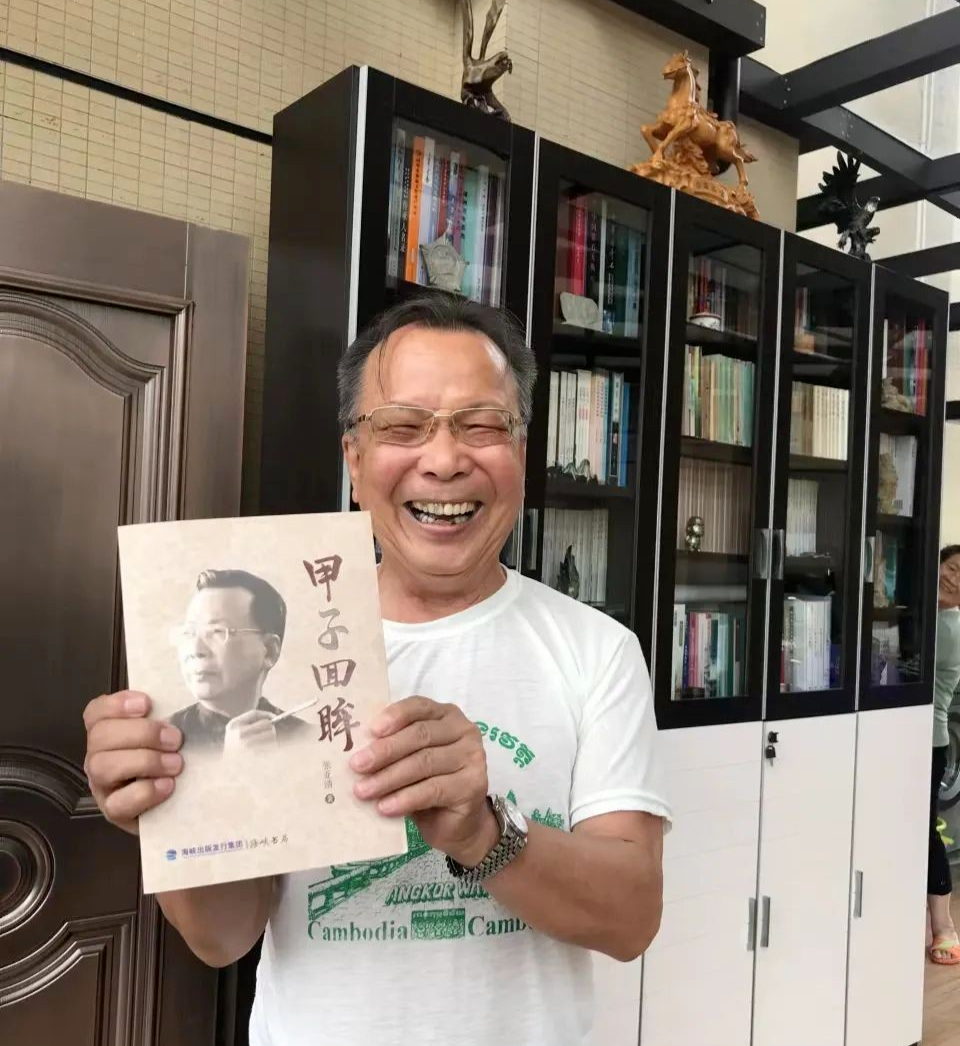

作者简介:张亚清,闽南日报社社长任上退休。已出版10本著作,其中《九龙江·连家船》获福建省第十三届优秀文学奖;《团团想》为2004年香港凤凰卫视中文台推介书籍;《读史札记》《甲子回眸》《说古悟理》在报上刊发后,分别获福建省和全国报纸副刊好栏目奖项。获1999—2000年度福建省职工自学成才奖。

本文注明原载《龙海作家》公众号