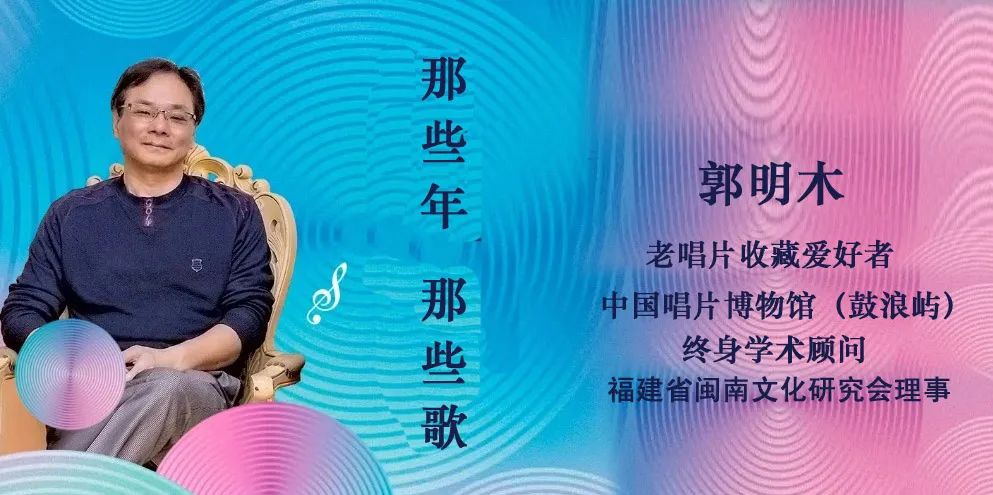

郭明木 福建省闽南文化研究会理事

写在前面:

20多年前收入一张1928年德国兴登堡唱片公司发行的漳州儒家曲唱片。“漳州儒家曲”也就是今天的锦歌,于是从那时起,本土非遗开始进入我的视野,直到今天,走进“福文化艺术节”,采录下的小学里非遗活动:舞蹈《锦歌声声》~非遗的声音 锦歌

文/郭明木

国家级非遗项目锦歌,历来深受龙海人民的喜爱。她以其悠久的历史、阮厝的闽南母语,和优美音乐的曲艺表演形式,流传至今,是漳州非遗中一颗璀璨的明珠。在各个不同的历史时期中,龙海一直是锦歌重要的传承和发展地。

今天,古老的锦歌从我们面前走来。大舞台,小演员,融入舞蹈的传统锦歌才艺表演,伴随着音乐,优美的体态韵律,一招一式彰显在每个小演员的那份灵气上。流溢出老师和小演员们对于草根艺术的那份真情,很唯美,温暖着驻足观看的人们。

值得一提的是,在整场演出中,加入了传统南音的特色打击乐器“四宝”。全体小演员们手持“四宝”,整齐划一。灵巧的点挑、去倒、点点挑等指法,以及发出连续、密集清脆撞击的乐声,为锦歌艺术锦上添花,平添了几分春天的喜悦。这也是一次新的创新实践。

《锦歌声声》的创作和排练始于去年10月,2023年春晚中,我们看到了南音非遗传承人将“南音乐器四宝”带上舞台。

多年来,实验小学十分重视非遗文化教育。今天的《锦歌声声》,传统与现代:锦歌、南音(四宝)和舞蹈竟然在这个舞台上心灵碰撞,交融。令人惊叹。

根植于平民的锦歌艺术,在这个闽南小城,随着进入小学堂,她将慢慢地影响着走进新时代的龙海人家,潜移默化,薪火相传。奏响着她曾经的辉煌。这样的传承发展,值得弘扬,也会唤起我们新的审美思维和文化自信。

此次,陈雅芬带领她的团队创作了少儿舞蹈《锦歌声声》,她说:我是土生土长的石码人,在阿公、阿嫲的那个年代,她们是听锦歌长大,耳熟能详,然后藏在心底。我知道锦歌很美,只想把这项本土的非遗透过小学生的亲历和呈现传承下来,这也是当地教育部门对非遗文化的关照。

陈雅芬,从泉州幼师毕业以后40多年来一直从事于教育工作。在本地舞蹈艺术界颇有名气,是中国舞蹈家协会会员、漳州市舞蹈家协会副主席、龙海区舞蹈家协会主席。曾获多个国家级和省级舞蹈大赛的奖项,堪称大师。《锦歌声声》精湛或厚积薄发的艺术引领和指导,让这些没有接触过这门艺术的小学生,知道传统美的方向,顺着这个方向一直去追寻和展现,也给予了我们的启迪和思考。本土艺术的传承,需要有这样的大师和团队。

2023年我们太需要这样的心灵抚爱和同频共振。

舞蹈《锦歌声声》

创作团队:龙海区雅芳舞蹈艺术中心

指导老师:曾佳妮 蔡光照 林雅静

表演者:洪吴诗雨 陈听可 陈听禾 林睦铮等。

演出单位:龙海区实验小学

通讯员 郭明木 摄影 陈淑美

后记:少儿舞蹈《锦歌声声》从创作、排练到演出,这是一次较为认真的跟踪记录和拍摄。感觉很温馨,很美。