精华热点

精华热点 前日,家庭聚会,儿孙们翻出了已故老父亲珍藏的老照片,看到我小时候的尊容,都哈哈大笑。

女儿说:真像“三毛流浪记”中的三毛。

儿子说:发型很特别。

上大学的孙子很好奇,干脆拿着照片让我看,问我胸前右衣襟长出来是怎么回事?

一张老照片真实地保留了时代的特征,展现了当时人的衣着服装,发型及精神风貌。那长出的一截不是衣襟,而是当年开展爱国卫生运动,小孩胸前都应佩戴的小手绢。

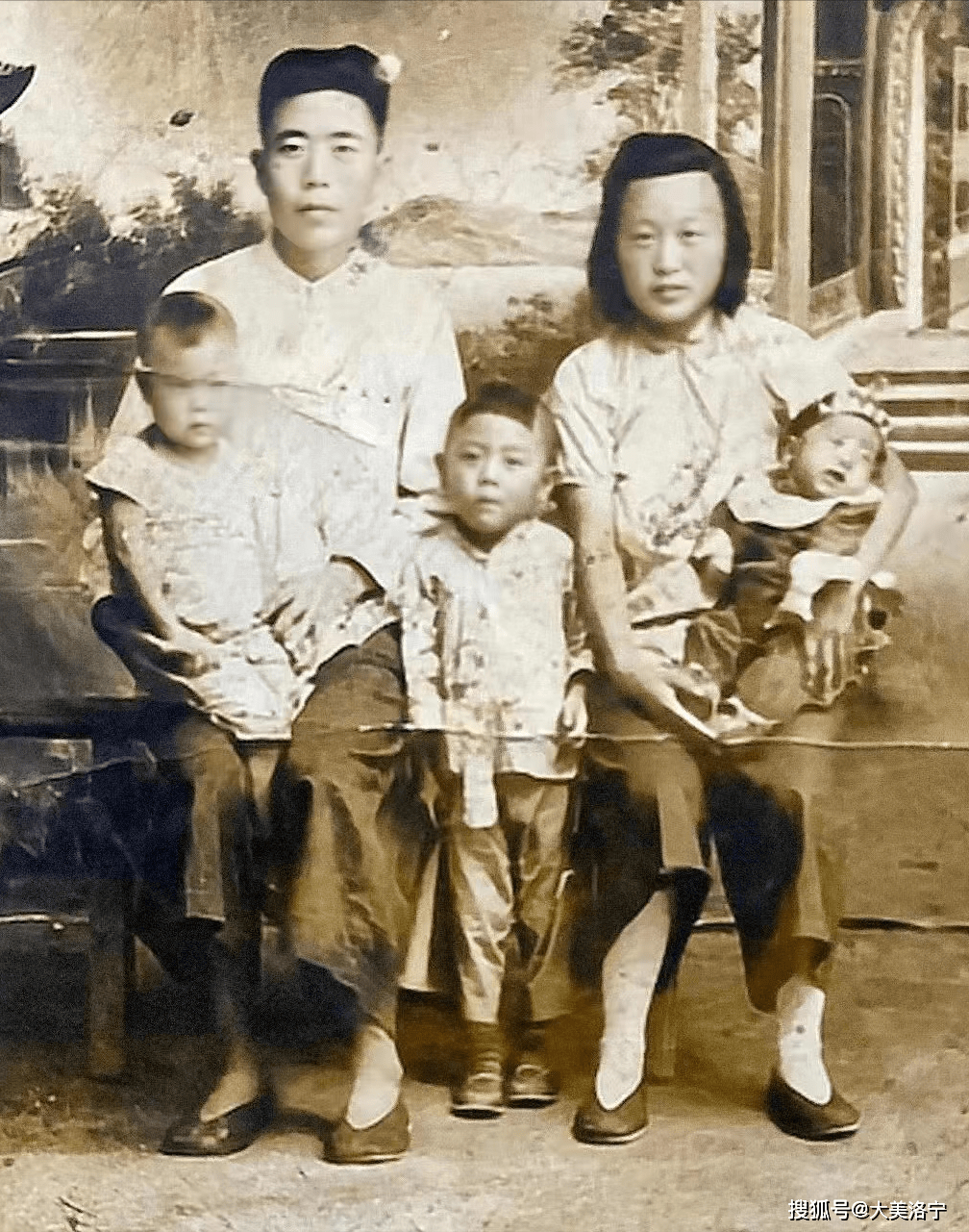

这张照片是1953年,我5岁时在洛宁县城照相馆拍的全家福。父亲抱着3岁的小妹,妈妈抱着不满周岁的小弟,我没人抱,呆呆地站在父母中间,显得很无奈,很无助。

我第一次照相,既拘束又紧张。听老年人讲,照相机照相会吸人血,我害怕地直视镜头,看它是怎样吸血的。

照罢相,父亲带回了小妹,妈妈抱着小弟,带着我乘车到洛阳,踏上了赴陕西宝鸡的探亲之旅。

到达洛阳火车站,天已黑了,买好第二天的火车票,在候车室里度过了最难熬的一晚。候车室里灯光灰暗,一排排长椅上有坐有躺,旅客很多,气味难闻。我很想吐,主要是来的时候晕车,一路上就吐过几次。妈妈怕我吐到别人身上,就领我到候车室外吐干净才回来。我啥也不想吃,水也不敢喝,怕再吐,半死不活地躺在长椅上,迷迷瞪瞪就睡着了。

半夜,一阵牛叫声把我惊醒,我对妈妈说:“这里的牤牛叫声真大,把玻璃窗都震得乱响!”妈妈说:“这儿哪有牛,那是火车叫。”我第一次听到了火车的鸣叫声。

天蒙蒙亮,有火车在候车室窗外疾驰而过,我第一次看到火车,很是惊喜,天真地想:火车爬着就跑这么快,站起来不知道能跑多快……

该上火车了,我傻呼呼地紧跟着妈妈,怕挤丢了,寸步不离,小手紧抓着妈妈的衣襟,顺利地上了火车。

外爷外婆一家四口在陕西宝鸡谋生。外爷在竹业社上班,主要加工家乡特产竹帘;外婆在鞋厂上班,主要是打袼褙,做鞋底鞋帮用;小姨和小舅是学生。

第一次走出山村,初到宝鸡,来到大都市,一切都很新奇。宽阔的街道,众多的商贩,弹拉说唱,武术杂技,应有尽有,百看不烦,仿佛进入了人间天堂。

外爷家在一个大杂院里,院里有四家人,都是到宝鸡谋生的洛宁老乡;北边的一家人,大人孩子都有工作,整天上班;对门一家男主人会做雪花膏,常年自做自卖雪花膏,院子里也散发着雪花膏的清香;南边的一家会做卤肉,卤肉出锅香气满院,真让人嘴馋,主人很和善,看我流口水,就撕一小块填进我口中。老乡们都很好客,常逗我玩,小伙伴们有好吃的也会给我送些。小院里的人和睦友善,亲如一家,可以体会到深厚的老乡情。

外爷家有四个人的口粮,一下添了三口人,粮食肯定不够吃,外婆常加班,有时下班后把破旧衣服拿回家中,妈妈和我都会帮着撕成布块。有时也把鞋底鞋帮带回家,晚上和妈妈一起加工军鞋,这样能多些收入,贴补家用。我最乐意陪伴小姨去粮店买米购面,买十斤八斤一小袋背在肩上,仿佛我成了一个男子汉。

《红灯记》里有这样一段:“提篮小卖拾煤碴,担水劈柴也靠她,里里外外一把手,穷人的孩子早当家……”我同小伙伴们熟识后就融入到了他们的生活中,常结伙搭伴到郊区去挖野菜,到工厂区拾煤核。我教他们识别野菜,他们教我怎样才能捡到更多的煤核。

一天,我们去挖野菜,我采到一个大蘑菇,回家后缠着外婆立即加工。外婆用铁勺在炉火上把蘑菇炒熟,我一口气吃光,谁也不叫尝,小姨、小舅连味也没闻上。为此,我受到妈妈一顿训斥,说我是饿死鬼托生的……

拾煤核也很有趣,小伙伴们一手提篮,一手拿铁丝编成的小扒子,成群结队地来到工厂外的煤碴堆上翻捡煤核。死翻硬找捡不到多少,瞅准时机捡得却很多。耐心等到快下班时,锅炉房要清理垃圾,会把一车车冒着热气的煤碴推出厂外,倒在煤碴堆上,这时刚推出的煤碴中煤核又大又多,引得小伙伴们争先恐后疯抢。

一次,大家正在专心致志去抢拾煤核,仅一墙之隔的厂区内不知何故向外喷水,大家都没来得及躲避,衣服都弄湿了,水还把小伙伴们都溅成了大花脸。事后,大家你看我,我看你,都大笑起来,到附近的水池边把脸洗干净才回了家。

同院有位小姐姐在渭河边上班。有一天,她带我去渭河边玩。在她的工作室里,我第一次见到了小钢琴,第一次听她弹奏美妙的乐曲,使人入醉入迷。我看到渭河中有许多小渔船,渔民在撒网捕鱼。一网撒下,收网后都有许多活蹦乱跳的小鱼,小姐姐跟渔夫要了几条让我带回解馋。这天最大的收获是在河边,我抓到了一只有拳头大的乌龟,我把乌龟当成宝贝带回老家养了多年。小猫小狗常欺负小乌龟,小乌龟把头缩进坚硬的龟壳里,猫狗都咬不动,只能翻滚着玩。

短暂的都市生活,我结识了好朋友,开拓了视野,增长了见识。看到照片,勾起我的童年记忆,童年趣事历历在目,终生难忘,回味无穷。

作者简介:马生彩,生于1948年,洛宁县城郊乡在礼村一组人,1969年参加山东曲阜防山炮兵部队,1974年退伍后历任村干部,2015年出版文史资料《在礼百年》一书。